打开百度APP畅享高清图片

杨浦区黄兴路地铁站3号口出来,弄堂小区墙面斑驳,窗户密集。东南一拐,赫然一栋现代设计感剧场,铁锈橙色陶棍立面、白色玻璃幕墙,入夜荧光泛亮。这就是更新改造后运营至今刚过3年的YOUNG剧场。

它以戏剧为主,主打“年轻力”已成口碑,吸引戏剧爱好者、沪上文化名流以及众多年轻观众,从全上海各个地方前往这个曾经的工人新村片区看戏。

作为区级文化地标,它做了什么样脱胎换骨的尝试,如何“找到自己”?我们解剖这个样本,是想为更多文化场馆找寻独特发展道路打开思路。

老旧与年轻

小肖坐在YOUNG剧场的二层举目四望,基本满座,年轻人居多,还有不少人带着望远镜,像是专业戏迷。“这出戏剧估计不错。”她预判道。

作为住在浦东新区的年轻人,这是她和好友第一次来到杨浦区控江路看戏。

工人新村、老龄化,这是控江路;新兴、现代、年轻化,这是YOUNG剧场。

地理位置不占优势,周边又缺乏商业配套设施,YOUNG剧场俨然一个被居民区包围的“孤岛”,却以年轻力为定位,运营难度可谓不小。而满座的年轻观众表明,它迈出了成功的第一步。

作为文艺爱好者,跑遍上海大小剧院的小肖此前并不知道控江路上还有这样的专业剧场。某天,她无意中看到华东师范大学的社交媒体账号上有一篇讲这出戏的帖子,合她胃口,一查票价,最便宜的180元,试错成本不高,于是买了二层座位的票。

小肖滔滔不绝地赞扬这部戏剧大胆创新,表达方式新颖。

比如,传统戏剧对坐在远处的观众不友好,很难看清演员的表情,但这部剧通过多机位切换,把演员特写实时投到舞台后方的大屏幕上,让每个角色的情绪和表演细节都清晰可见。

其中有一段表现贵族狩猎的情节,满屏动物死亡的震撼画面,配合音效与灯光,瞬间把整个剧场的氛围笼罩在剧情特有的压抑与紧张之中。

当人物众多、线索交错时,导演巧妙采用“线上视频会议”的呈现方式,每个演员的头像排列在屏幕上,既清晰又有趣,一点不混乱。

演出结束后,观众久久不散,在广场上兴奋地交流这部剧的开放式设定——人物的选择、结局的走向、角色的隐喻。

“我们平时看的经典戏剧,在内容和形式上有点陈旧。年轻人可能更喜欢符合当下甚至未来风格的作品。”小肖说,“如果形式还是一成不变,很难抓住年轻观众的心。目前在上海,想看类似的当代戏剧,可能还得认准YOUNG剧场。”

也有网友表示“今天去YOUNG剧场,发现沪上知名××(某位名流)就坐我前排”“难以想象,××竟然来控江路看戏”。

实际上,到今年为止,YOUNG剧场运营才满3年,其前身为1996年建成的杨浦大剧院,2019年开始更新改造,2022年正式开放,委托给上海大剧院的团队运营。

作为一家区级文化场馆,究竟产出怎样的内容,面向什么样的受众?

剧场总经理王洁说,团队致力于打造一座独具特色的“青年剧场”,取名“YOUNG剧场”,寓意青春、活力与开放,也巧妙与“杨浦区”谐音。

被问及选址、周边环境等有不少劣势的情况下,为何如此定位,王洁认为,“文化事业”不能仅作商业考量,只看选址、周边人群、过路客流、回报率等。还是得从整个区域艺术发展角度出发,比如说杨浦区高校云集,年轻人多,同时集聚互联网企业,需要有针对年轻人的专业剧场,再结合大剧院团队20多年的成熟经验和人脉,可以在“青年戏剧”领域做出特色。

定位戏剧,也经过一番考量。

音乐剧商业属性太强,对地理位置、周边配套、经济回报要求太高;舞蹈已经有专业的舞蹈剧场;歌剧、芭蕾、交响乐已经在大剧院扎根演出。而戏剧的综合性特质既能包容话剧、舞剧、音乐剧等多元形式,又能避免与专业场馆重复竞争,同时契合年轻受众的审美需求。

2022年,YOUNG剧场开幕,根据“年轻力”的定位,北大九人剧团的原创话剧《春逝》亮相,观众反响热烈。之后,剧场继续聚焦年轻人的原创力量,邀请高校的成熟作品前来演出。

同时,YOUNG剧场稳稳承接了上海国际艺术节的推荐剧目——柏林剧团偶剧《布莱希特的鬼魂》的亚洲首演,当晚口碑爆棚,演出门票场场售罄。

第一年的完美合作,YOUNG剧场的专业性、契合度给柏林剧团留下深刻印象。第二年,柏林剧团来中国依然选择和YOUNG剧场合作。该剧团艺术总监此后成了“自来水”,主动在西方戏剧圈宣传“上海有个YOUNG剧场适合这类戏剧演出”。这也为YOUNG剧场每年“秋是国际戏剧季”邀请世界级水平的国外戏剧前来演出,赢来了人脉和口碑。

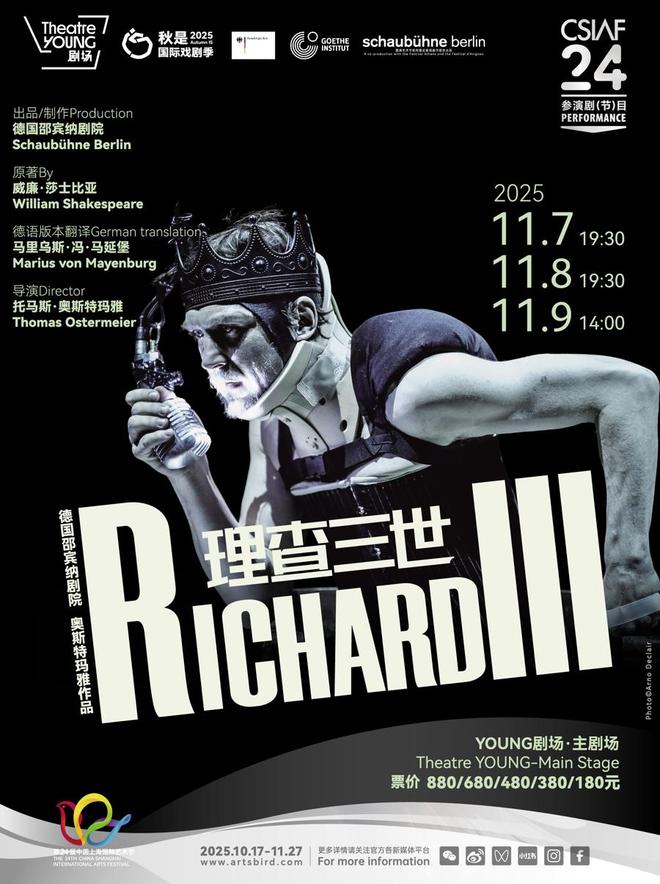

响应杨浦区“打造国际性艺术品牌”的要求,YOUNG剧场每年下半年都会举办“秋是国际戏剧季”,持续引入爆款IP,连续两年邀请德国邵宾纳剧院带来《哈姆雷特》等经典剧目,上座率超过九成,票房与口碑双高。

无论是对于国内青年原创话剧,抑或国外引进剧目,团队都形成了一套严格的选剧标准。王洁说,剧场精心调研市场、受众喜好,加之初创团队拥有德、法、英等国留学背景,以及上海各大艺术机构、节展的工作经历,因此,剧场有能力将优秀的国内外佳作介绍给观众,从零到一塑造口碑,建立声誉。此后,在上海想看独具一格的当代戏剧,观众首选YOUNG剧场。

“剧场的品格,最终还是看内容。”王洁说,“归根结底,精彩的、持之以恒的优秀作品才是硬道理。”

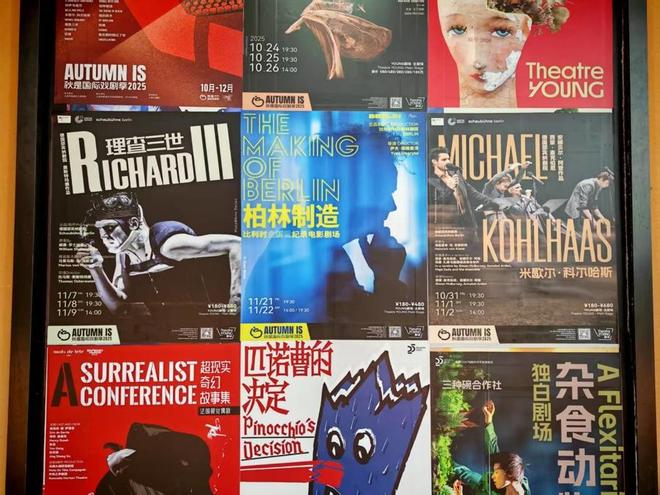

今年的“秋是国际戏剧季”正在YOUNG剧场举办。来自德国、英国、法国、比利时、日本、白俄罗斯和中国香港的10台54场重磅好戏陆续登场,其中2台世界首演、4台亚洲首演、2台中国首演、3台上海首演,类别涵盖话剧、视觉戏剧、视觉魔术剧场、沉浸游戏剧场、音乐影像纪录剧场、讲述展演等多种形态。

“过去很难想象,会在我们家门口遇见文化名人。”一位遛狗的老阿姨对记者感慨。

因为YOUNG剧场的存在,这片工人新村也经历了前所未有的文化蜕变——白发苍苍的老居民与背着帆布包的年轻人在剧场门口擦肩而过,国际剧团的名字与工人新村成为上海城市文化的互文。

挫折与平衡

YOUNG剧场获得了当代戏剧的口碑,但不代表没有生存压力。仅靠一批戏,以及年轻的受众,不足以支撑整个剧场的运作。维持运营,必须寻求多种路径。

作为区级场馆,开业第一年,YOUNG剧场尝试了亲子市场,引进法、英等国的优质儿童剧。然而实践后发现,亲子内容虽黏性较高,但面临两大挑战:一是上海已存在一些儿童类专业厂牌,竞争激烈;二是亲子定位与“年轻先锋”的定位存在冲突。

结果,第一年剧场引入的国外高水平儿童戏剧,票价最终不得不降至100元促销。

为了平衡收益,剧场平日举办脱口秀演出,每周推出“开放麦”。脱口秀的年轻受众与剧场定位高度契合;尝试影视配乐音乐会、独立乐队演出等多元形式,票房虽未达预期,但丰富了文化生态,吸引了更广泛的年轻受众。

为拓展收入来源,剧场也开发文创产品,但受限于IP归属问题——剧场并不拥有剧目作品的IP,难以形成规模化收益。

剧场同样重视街区商业联动。今年10月至12月,凭本届“秋是国际戏剧季”票根,到大学路合作门店消费可享折扣,合作店铺包括年轻人热衷的潮玩店、餐馆、咖啡馆、酒馆、冰淇淋店、糖水铺等。

戏剧依然“小众”,这是不争的事实,也凸显出美育的重要性。

YOUNG剧场一直致力于让文化“走出去”,3年间深耕区域资源,与杨浦区高校、企业、街道、商圈建立全方位合作。

剧场不光推动戏剧进校园,还反向让学校师资力量进入剧场,譬如复旦大学的哲学老师在这里开展相关讲座;同济大学艺术与传播学院的学生登台表演;依托妇联、教委、区体育局、区少年宫等机构资源,联合开展张军昆曲大师课、高博文评弹讲座等;与杨浦图书馆共同开设戏剧讲堂,让公益演出和惠民票走进社区、园区……200余场活动,打造了面向不同领域和受众的“杨娃娃”“杨克勒”“杨声器”“开放剧场”等艺术教育品牌,打造了“出乎艺料”美食艺术节、“昆曲正YOUNG”古典新欢花雅周等多元类型活动。

但是,艺术教育活动并不能直接转化为票房。

“我们更多站在公益和美育的角度。艺术教育不能只求眼前回报,只有当孩子们接受更好的美育,未来1000个人中,多出10个人成为走进剧场的观众,也是好事。”王洁说。

现在回看,她终于理解了前辈所说——一个剧场至少要三到五年才能渐成气候。

素人与专业

这4年,YOUNG剧场也在向下耕耘,在孵化上发力。比如连续每年举办GOAT构特别青年剧展,邀请孟京辉、李建军等行业大咖担任艺术总监、策展人。入围作品可免费使用剧场空间,部分项目还能获得资金支持,在剧场落地。

有些用于比赛的原创小剧目时长短,邀请他们组合起来一起演出,既给青年剧团演出机会,又以公益票价80元对外出售,培养观众。

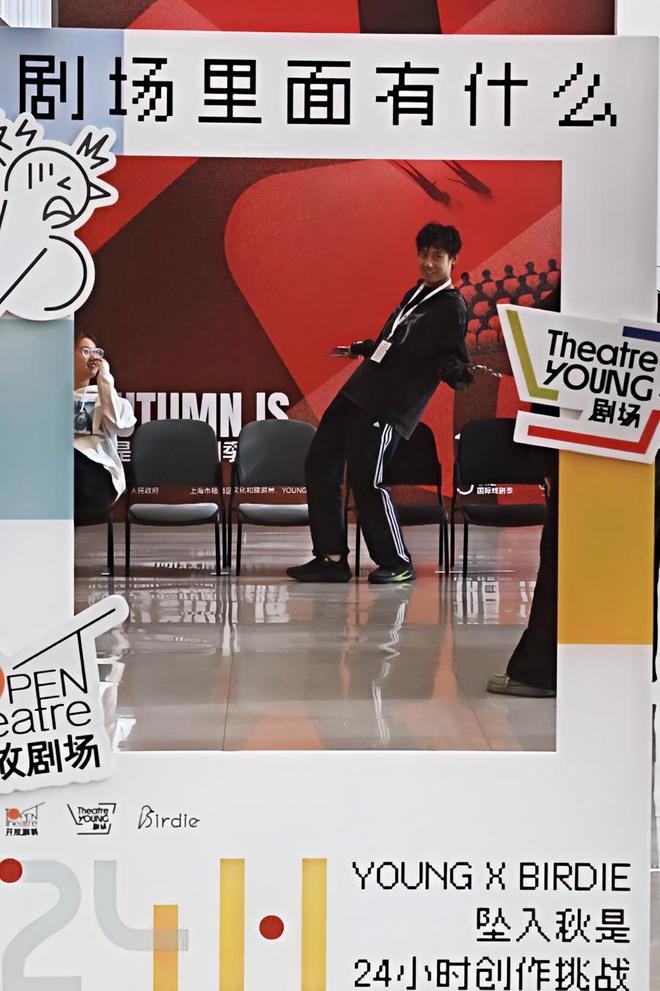

今年,YOUNG剧场的培育更加面向底端——推出纯素人、零门槛可报名的“24小时戏剧创作营”。

森兰戏剧社并非专业剧团,成员多是在职中年女性,及部分成员的成年子女,因对戏剧的热爱聚集到一起。最初,剧社以“一人一故事”的形式开展活动,十多位成员在周五下班后齐聚活动中心团练,成为忙碌工作之余的“能量补给站”,观众既有社区居民,也有戏剧爱好者,常常能看到一家三口结伴而来的场景。

“一人一故事”不需要剧本,由现场观众讲述自己的故事,舞台上的演员同步即兴表演即可。基于关键词、24小时内完成一部完整剧目的创排并在剧院专业舞台表演,还是第一次。成员抱着交流、学习的愿望,报名了YOUNG剧场和birdie团队联合发起的“24小时戏剧创排挑战”。

5位成员参赛,大部分年龄在40—50岁,还有位大一学生。活动当天下午,主办方通过热身、破冰活动让各支队伍快速进入状态,其中一首关于“孤独”的诗歌,让森兰戏剧社成员有所触动。当晚,抽签环节确定了创作关键词:“木偶”与“会议”。

“我们想了好几个版本,比如反串的形式,还有将木偶与AI、外星人结合的思路。”剧社一位成员回忆。最终,他们放弃了更搞笑的版本,决定讲述“火星人来到地球”的故事。

按规则,每个团队都有一次场外专业老师指导的机会。专业老师帮助他们调整站位,设计灯光,完善结尾的呈现和升华,这都是他们以前未曾专业学习过的领域。

当晚,几个报名团队按抽签顺序演出,每个剧团约10分钟。

火星人来地球开采人类文明信息,却被一朵花、一些“神奇声音”吸引,错过了返回火星的飞船。“人类最宝贵的情感与文化”和“探索宇宙未知的勇气”双线条主题,在结尾“小星星”的歌声中余韵悠长。“很多观众跟我们说,最后一幕让他们眼眶发热。”剧社成员激动地说起演出当天的情景。

第三名的成绩,让这群中年女性改变了过往认知。“我们最初觉得是来‘玩一玩’,但这次创排发现,年龄是宝贵的财富。”一位成员感慨,“生活阅历让我们能更好地调动情感,与观众同频,融入作品和表演。”

如今,除了日常“一人一故事”之外,他们决定更深入实践原创剧目。剧社正在筹备一部基于心理学著作改编的原创剧《心的面貌》,长约80分钟。“已经完成了第一版剧本打磨,正在精细打磨对白、制作道具,撰写人物小传加深角色理解,用上了这次在YOUNG剧场学到的各种专业技巧。”一位成员说。

YOUNG剧场还年轻,探索的路很长。无论未来如何,艺术种子已经在更多普通人心中生根发芽。

【专家对话】

有它,文化有了神

城市周刊:听说您来YOUNG剧场看过好几次戏,它吸引您的点是什么?

陶辛(上海音乐学院教授):我个人更喜欢新一点、前卫一点的戏剧。YOUNG剧场选品合乎口味,如北大九人剧团、李建军导演的作品。国外的戏也很有眼光,德国邵宾纳剧团、柏林剧团的作品都不错。

整个上海,固定上演这一类青年戏剧的场馆,我目前只看到YOUNG剧场。定位挺准,主打年轻受众。

城市周刊:在您看来,它这种细分的定位,在上海文化市场里是不可或缺的吗?

陶辛:太有必要了,缺了青年戏剧这一块,整个上海文化版图就没“神”了。有它和没它,文化景观的光彩完全不一样,哪怕它只占一点点份额。

放眼全国,也有一些有趣的小剧团,很多是从乌镇戏剧节出来的,大部分处于地下状态。

总体来说,不管是人才、剧团还是作品,全国范围内先锋戏剧都挺稀缺,这更显得YOUNG剧场的独特和重要。尤其它背靠大剧院和区政府,显现出上海文化的海纳百川。

城市周刊:20世纪90年代,现代化剧场开始在上海如火如荼。大剧院建立于1998年,是国内第一个现代化大剧场。接着还有东方艺术中心、上海文化广场、上海交响乐团音乐厅、上海国际舞蹈中心等。如今,文化场馆开始越来越细分。在如此竞争压力下,区级剧场是否需要探索自己的特色路子?

陶辛:确实如此。上海交响乐团音乐厅、上海国际舞蹈中心都有各自偏重的艺术门类。还有一些细分,比如宛平剧院主打现代戏曲。

大剧院自己,因规模和站位,偏向于商业大戏、头部大戏,从产品线来看,分出这样一个前卫、高端的年轻品牌是有效的补充。

但不管走什么路线,主打什么门类,有个关键,我称之为“艺术智力”。有些剧目的创新,只是加了一些现代音乐或现代灯光,内容还是俗套陈腐,艺术智力不够。

YOUNG剧场之所以吸引我,是因为艺术智力高,能满足我对深度的需求,不光观众能开眼界,各门类的艺术从业者都能从中汲取灵感,不独局限于戏剧。剧院运营团队很关键,YOUNG剧场这批人年纪轻、想法新、人脉广、素质高。换一批人,剧场可能就不是如今的样子。

艺术分两种,一种是“伺候”观众,让你舒服;另一种是让你不舒服,逼你思考。

要是艺术都像精神按摩,显得无聊;全是“皇冠明珠”,也没意思。所以高品质的前卫作品,不管是戏剧、美术还是音乐领域,都是引领未来的,是创新的孵化源泉。

从这个意义上看,YOUNG剧场之于城市文化,比想象中更重要。

原标题:《一座区级文化场馆的突围》

本文作者:解放日报 龚丹韵 实习生 俎静远

题图来源:受访者提供

图片来源:受访者提供

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6