本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线,请多支持

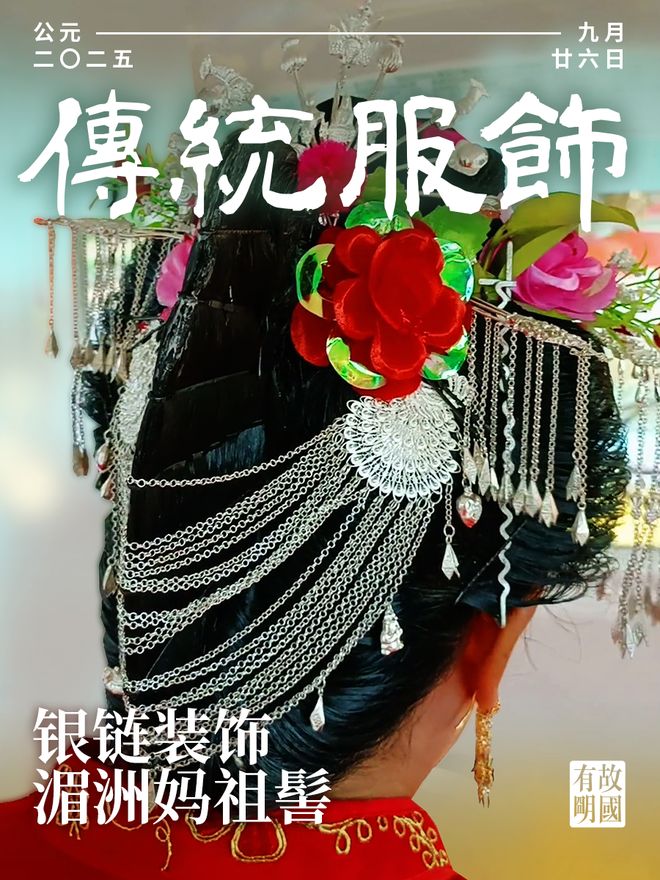

前阵子看到小红书上有人发了一则笔记,是关于“湄洲女帆船髻上的银链装饰”——

小红书截图

虽然,但是……这大概率是一个融合创新的东西。

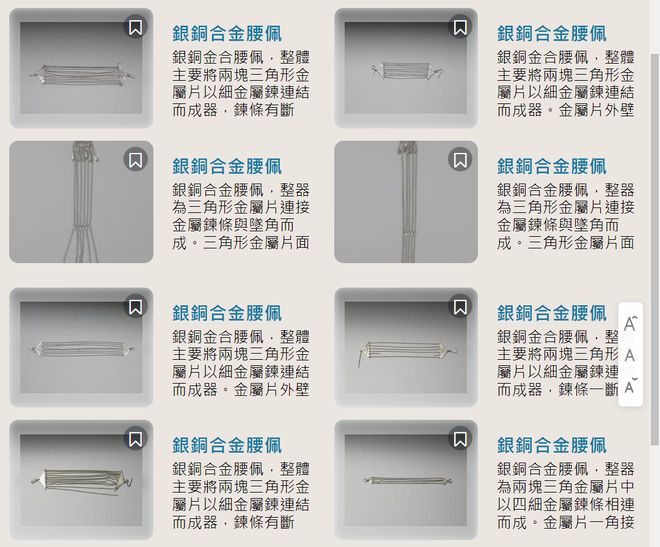

笔记作者贴图的左半边,看起来像是银链文物版的图片,则来自于台北故宫的馆藏,同类文物台故有非常多,大多数名称为“xx腰佩”。

台北故宫官网截图

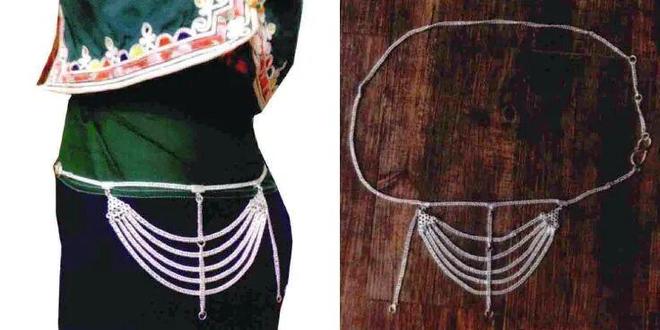

如果定名无误,这个腰佩的使用或许可参照同为福建三大渔女的惠安女腰链。

银腰链,出自《福建三大渔女服饰文化与工艺》

惠安女的银腰链曾经为男性所用,上世纪50年代后男性改装成为女性专用,并开始追求银链股数,直至今天这个样子……算起来整个发展过程其实也不到一百年。

现在惠安女使用的银腰链

惠安女除了在腰部装饰这种多股银链以外,还会挂款式相近的领链。

小岞、净峰地区惠安女的领链

反而是“湄洲女帆船髻上的银链装饰”,来源令人感到疑惑,至少我翻阅过的资料里都没见过有关这类饰品的介绍。福建渔女本身是比较特殊的族群岛(相关内容见《》),即便有关服饰造型的研究起步得很晚,这么特别的配饰很难不被留意到。

这里还需要提一下,湄洲女在服饰造型的活态保存上有一定的特殊性。相比齐名的蟳埔女和惠安女,湄洲岛上活态日常保存并不算特别好,80年代的资料就已经提到是“不少上了年纪的渔家妇女”梳。我去探访“福建三大渔女”的时候也唯有湄洲岛几乎找不到路上有人梳传统发髻的,2014年出版的《福建三大渔女服饰文化与工艺》也说“平常在湄洲岛上已经看不到‘帆船髻’了”,会梳的年轻人也很少,而惠安、蟳埔至今仍是随处可见传统装扮妇女的程度。

“帆船头、大海衫、红黑裤子”的湄洲女形象主要是和“湄洲妈祖”高度绑定。湄洲女的特定装也主要是伴随着妈祖信仰活动而出现、而扩散的。这也决定了湄洲女服饰造型在福建三大渔女的形象里最趋向于统一,因为她们总在特定场合上穿着使用,虽然每次出现略有差异,但在单场活动或单个场合里,群像中的湄洲女服饰却往往像制服缺乏个体差异。

各种版本的“大海衫”与“红黑裤子”

而“妈祖头”的技艺传承主要得益于2016年开始每年举办的“湄洲女发髻技艺表演赛”。

(“妈祖头”技艺表演赛与培训)

在这样的背景之下,“银链装饰”作为一种明显增添隆重度和华贵度的饰品,不被使用、不被记录的可能性是非常之低的。

我找到的网络资料里,这种在异化燕尾“帆髻”上装饰的“银链装饰”大约在2015年出现,之后一直有零星看到,但始终不算被正式接纳吸收(现在可能有了这个趋势),或许也是因为湄洲女的服饰造型的特殊传承,导致它有一定的“护城河”。现在忽然开始呈现出一定的规模态势,我觉得原因可能有三点——

①影像记录的出现,尤其是短视频的流行,导致镜头更趋向于捕捉记录人群中更为突出的形象。不仅仅是“妈祖头”,没有日常基础的装扮往往都会在影像驱动下不断增添和积累各种装饰。

2015年“妈祖故里闹元宵”网帖中,戴银链的形象被多个角度特写,但从群像中可以看出,大部分是不戴银链的。

②当地人追求更华丽的装饰和仪式化的妆造。对比不同时间的妈祖信仰活动,就会发现梳“妈祖头”的信众越来越多,妆造也越来越华丽了。

2019年、2023年妈祖绕境巡安时的“银链”装饰

早年的装扮更为简单和日常,梳“妈祖头”的比例并不高

③“蟳埔簪花”火爆以后,游客和旅游目的地都在寻找类似的妆造文旅项目,就连蟳埔簪花本来装饰性就很强也难逃越来越夸张的宿命,更别提湄洲女本身算是“福建三大渔女”里装扮最为素净的,给它增添装饰算是需求两边的双向奔赴了。

带有妆造体验性质的“妈祖头”也会带上“银链”和各种夸张装饰

“湄洲女”也有过明星打卡,装饰上也加了一些特别的设计,如果“银链装饰”是湄洲女服饰造型中被接纳的一种,装饰部位又不冲突,弃而不用的可能性也很低。

明星打卡“湄洲女”妆扮

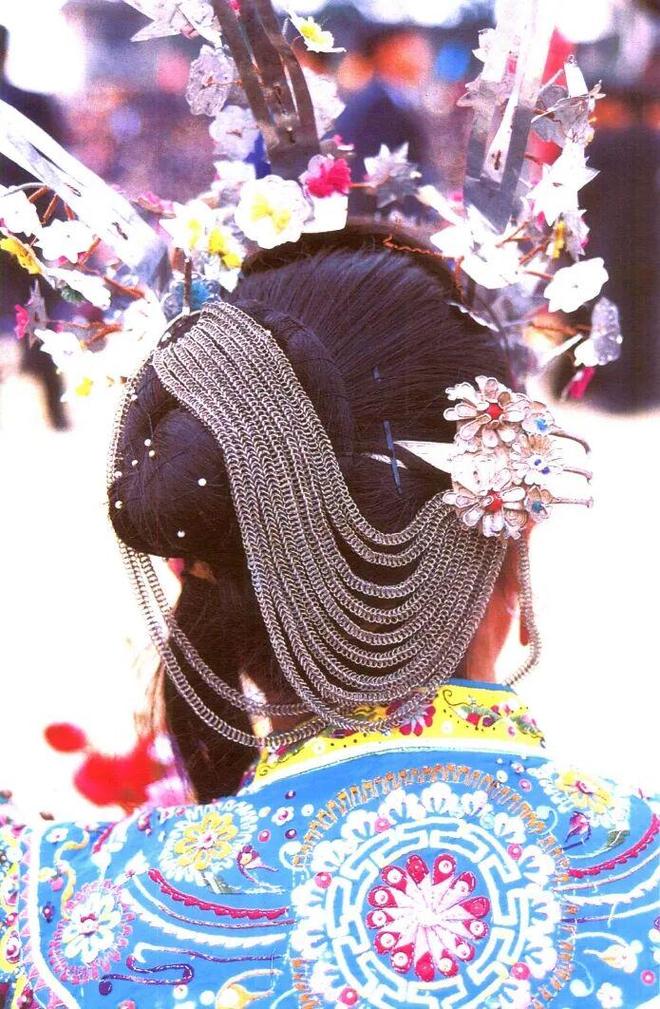

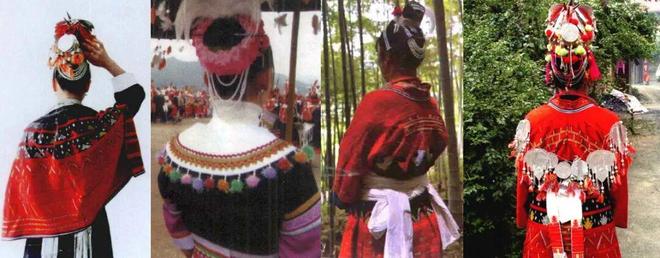

“银链装饰”对很多人来说又有一定的熟悉感,不会对这个装饰感到违和。这是因为这样的装饰的确存在,在都柳江流域一带的苗族多多少少都有喜欢用银链装饰的习惯,在侗族、瑶族的头上也偶有所见。

广西融水、三江一带的苗族头饰

贵州黔东南从江苗族(加勉式)

广东连南瑶族

而在这些喜欢装饰银链的苗族里,有好几个是以百鸟衣闻名的,所以大家或多或少都有刷到过图片,只是当时没有人指出她们头上还有这样一个“看点”。

贵州丹寨苗族(雅灰式)

贵州榕江苗族(摆贝式)

以上举例并不是想说明如今部分湄洲“妈祖头”上的“银链装饰”和哪个少数民族有关系,毕竟这需要更多的证据来做论证,而是想说这些装饰和我们目前所见的湄洲版在底层逻辑上的差异。这不是一道美术题,而是算一道物理题——“银链装饰”应该怎么固定?

少数民族版本的固定方式大致有三种——

①银链挂在梳子上,梳子固定到发髻上。

贵州榕江苗族发饰

②银链挂在簪子上,簪子穿环固定到发髻上。

广西融水苗族发饰

广西三江侗族发饰

③梳髻包头帕后,再装饰固定银链。

贵州镇宁、贞丰苗族头帕与头饰

那么,问题来了,这些湄洲女的“银链装饰”是怎么固定的呢?从目前的图片来看,固定方式并不明确,这也是我对“银链装饰”有所疑惑的原因之一。

可以观察到的主要有两种:一种是挂在头顶“舵髻”盘绕的最外圈上,另一种则是直接挂到两侧鬓发上。

固定方式①:挂在舵髻上

固定方式②:挂在鬓发上

两种固定方式点位示意图

这两种看起来都有一些“不足”:固定在“舵髻”上比较稳固,但位置太高了,角度太小了,银链难以舒展成网,视觉效果欠佳;而固定在鬓发上,虽然有效果,但鬓发主要是靠定型头发用的啫喱发酵等和长波浪夹塑型的,不够稳定,从照片看常会搭配小簪来加固。

然而也难以因此确定湄洲女的“银链装饰”就是凭空捏造的,因为民俗的东西即便是当地人来说,也常常有盲人摸象之貌。从目前有图像可据的来看,这个“银链”在挂到燕尾的装饰方式出现之前,就偶尔能在“舵髻”装饰上看到,只是不太容易被留意到,尺寸也比现在的要小一些。

挂在“妈祖头”舵髻上的银链装饰,时间大约在2015年之前

“妈祖头”的“舵髻”大约可以对应圆髻之类的脑后盘髻,只不过位置移动到了头顶部位,将更大的造型空间让渡给了异化的燕尾。

发髻与燕尾的位置变化

传统发髻的簪钗装饰一般是围绕发髻展开的,尤其靠近发髻底座的部分,这是出于装饰稳定性的考虑。有些簪钗会做得很长,使装饰的视觉重心得以向外延展,但作用力依然会围绕着底座。“妈祖头”尽管视觉上产生了变化,但发髻的底层梳理逻辑并没有改变,围绕着“舵髻”展开装饰才符合常理。

这张照片中右边女子的发饰位置偏低,但实际上还是装饰在发髻上。

围绕舵髻展开的装饰

异化的燕尾往往需要额外的造型支撑,这使得它的装饰往往是保障功能性之余附加的,更何况异化燕尾本身就是一种装饰化的发展。

丰顺县汤坑镇“大鳖尾”发型装饰

之所以说不排除曾经可能有过类似的“银链”装饰,是因为类似的装饰并不罕见,罕见的是装饰在燕尾上。如隔壁的惠安女发型、广东东升“仙姑头”都看到数量不等的银链装饰。

惠安女发型与发饰

东升“仙姑头”发饰

这些银链原本可能是类似防丢绳,带有功能性的,蟳埔簪花围上现在还能看到用银镀金链或红绳的,后来附加了装饰性使链条或变长或变多。多排的链条如果需要看起来比较整齐,两头一般会加银牌,这也是为什么不同用处的多排链条看起来比较相似的原因。也有是将流苏部分链条化,搭配发髻形成了类似的效果。

蟳埔簪花围投诉带有系绳/银链的发饰

榕江苗族带有多股银链的发簪

都匀苗族戴链发簪

苏南䰉䰉头上的带链发饰

从江苗族带有多股银链的银角梳

榕江苗族带链银梳

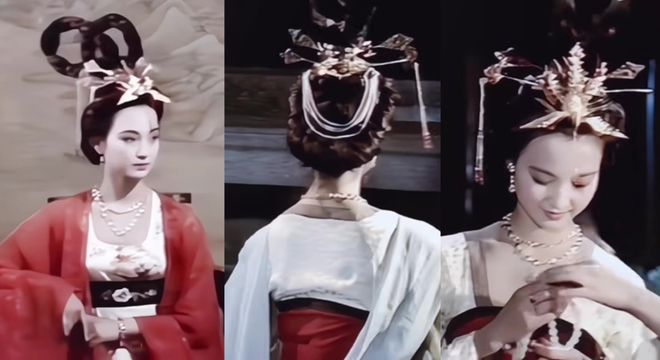

而目前所见的“湄洲女帆船髻上的银链装饰”更像是先有了装饰预期,而后再考虑装饰逻辑,类似于古装妆发的思路。因为是纯装饰效果,所以一般使用发夹、短钗进行固定,可以“挂”在任何需要的地方。

很多东西存在过和夸大滥用是两回事,就像少数民族在使用这些银链装饰时现在也有很多是类似古装妆发,使用发夹固定,或者直接是成品的带链发梳。

从江苗族的不同链条装饰,最右图就是用发夹固定的

连南瑶族的不同链条装饰,左图为成品发梳,右图为发夹固定

购物平台上售卖的民族发式

我们不以类似于“用了xx”或“没用xx”来区分古今、区分族群等,这太片面了,除了在网络上搅风搅雨、便于出警以外没有其他益处。我们更想讨论的是,观察到的现象以及现象的成因展。

传统不是仿古,曾经没有不代表以后不能有(相关讨论见《》),本文一开始的案例里就是百年内从无到有的惠安女银腰链,如今它已经成为惠安女服饰中带有一定标识性的配饰了。给“湄洲女帆船髻上的银链装饰”一点时间,过几年说不定也是标志性配件了,毕竟这个配件的构成还是比较简单的,不论是民族地区还是古风市场也算是做过“消费者教育”了,甚至不需要定制,拼夕夕有很多不错的平替可以直接买到。

购物平台上售卖的民族发式

本文完

作者 | 春梅狐狸

* 最近的文章 *

(点击封面图片可跳转至文章页面)

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

(小红书搜索“大尾巴阅读室”可解锁更多碎片感悟)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6