因为微信推荐机制的更改

如果您喜欢敝号

请进入敝号页面点亮“星标”

这样不会错过好文推荐

文/广成子

端午节,中国对韩国有影响,但影响大小不好说,因为五月五日前后是春夏之交万物生长的时节,世界各地的诸多民族,从上古巫术时代就会举办庆祝活动,欧洲在这左近也有五旬节。然后,朝鲜半岛的端午节习俗跟中国的差别也很大了,可以视为两种不同的节日,所以韩国给他们端午祭的内容申遗跟我们关系不大。

请输入标题 bcdef

本文欢迎转载。

朝鲜官员明朝游记专题

《锦溪日记》大部分篇章都与明朝相关,记录了大量中国南方的民间生活细节,其中有一段描绘端午民俗的文字特别引人注目。

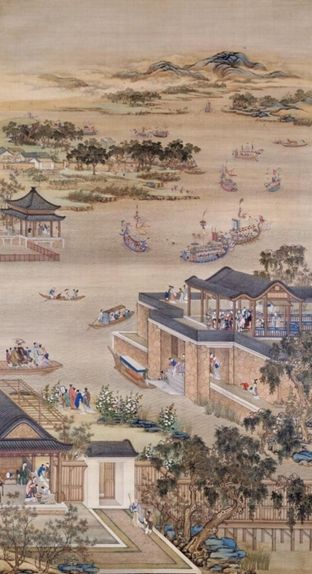

让我们回到文章开头,跟随鲁认的视角来看看十六世纪末的中国端午节是何等盛景。

五月初二日,晴。衙客五六辈,早食后携我出于城西门外。则濠池自南门外开凿环城,注引湖水。其广或百步或二百余步,而其深数丈余。

万历二十七年(1599年)五月初二日早晨,坐营司的五六位衙客陪同鲁认步出福州西门。福州的城濠由南门开凿,引注西湖(在福州西北)池水灌注其中。城濠或宽百步或宽二百步,深达数丈。这样的水文环境为龙舟大赛提供了绝好场地。

竞渡船数百余只,满泛濠心。而或去或来,争相竞渡,其疾如飞。其状如龙鬐鬣,头角鳞甲玲珑,各以五彩,争奇斗异。其长十余把,其广数三把。其背则又以五色锦绣做成帐幕,或如华盖,或如罗帏,而以金缕绣成额字于四面曰:或通天大府,或行雨飞骢,或洞庭王宫,或钱塘君殿,或南海神宫,或东海灵府,或西海真宫,或北海玄宫,或沧溟风驲,或碧海神骢。皆以珊瑚、珠珀、琉璃、金彩润色,各逞万状。

只见宽广的城濠中大小龙舟遍布,目测有数百只之多,或缓缓往来,或飞楫竞渡。龙舟长约三丈余,宽则数尺,头角峥嵘,鳞甲玲珑,雕刻做工酷似五彩蛟龙,皆用各类珠宝装饰点缀,各自争奇斗异,神形万状。龙舟背部设有华丽的五色锦幕,四面用金线绣着大字,皆为神话传说中龙宫或龙驹的尊号。

龙舟上的桨手无不身穿华锦之衣,神采奕奕。鼓乐手争相奏响各种乐器,笙鼓齐鸣。擅长唱南曲的人则挺立船头,引吭高歌,此起彼伏。另外有专人负责向水中投掷一种“角饭”,像是在酹祭神明。

而舟人则又着华锦,笙歌鼓笛,交奏相争。能唱竹枝曲者数三,特立船头,激激其响,清越其音,争相哀唱。酹以角饭。角饭以真米饭做作。其状如犊角之状也。

这里的“角饭”很明显指的是今日端午节家家必备的食物——粽子。粽子已在中国风靡千年,而素称博学的鲁认竟对面不识,可见此物在十六世纪末的朝鲜半岛绝非常见。

接着他又用工笔摹写了一番福州城内外的佳节盛景,仿佛在后世读者眼前徐徐展开一幅《端阳繁华图卷》。

四面观者,云集雾会。而娼楼物色盛饰凝妆,尽登城上。而游冶公子辈,间间相杂,粉堞乌墻,花锦遍耀。而左右游观,亦举杯觞。管弦争嘈,其为壮观盛会。虽以妙手龙眠,要画模写,难尽其工夫矣。日晩归来,街路盈塞。西门外则未得任意运步,恰如举子入门之稠密矣。

待到华灯初上,兴尽而返,杨坐营(杨洪震)笑吟吟地问道:“今日壮观景象如何?”鲁认具述所见所闻,杨坐营很满意:“天下大观,莫过于今日端阳佳节的盛会。不过这是独属于我们南国的繁华,长江以北就没有条件搞龙舟竞渡。”

其实不仅是中国南北方的节庆风俗存在差异,朝鲜王朝虽然师法华夏礼制,其端午节俗体系亦与明朝大不相同。据《锦溪日记》载,早在端午庆典的前日,鲁认已经就此与明朝人士展开过一番深入的讨论。

晴。衙客曰:“今日乃端阳盛节。大江以南(大江乃黄河水,吴、楚、闽、广、四川、云南等)俗皆为屈原。处处江湖濠池,自五月初一日,皆乘竞渡船,投角饭唱竹枝曲,并昼夜游宴。其为佳节奇观。莫此为盛。故各衙大小贵贱、列营诸壮士、浑城老少及学宫诸生,或登城上,或登高陵,争相喜观。左右前后,磨肩接迹,盖天下奇观。未知贵国亦有是事否?”我答曰:“千里不同风。百里不同俗。我国无竹枝冤曲,但为田横五百义士。或作歌词,或作佳句长篇。辕门大将犒饷士卒时,使壮士吟咏,以激士卒之气。而端阳则千村万落,只作秋千之戏。”衙客曰:“秋千乃三月踏青日为之矣。”

当时坐营司的衙客向鲁认介绍了一番中国的端午风俗,将之总结为唱竹枝、竞渡船、投角饭、祭屈原,并询问朝鲜国端午节是否也是如此。鲁认则化用《晏子春秋》的句子作答:“千里不同风,百里不同俗”,进而列举出朝鲜与明朝在端午风俗上的区别。

其一,朝鲜端午节不流行唱哀凄的竹枝冤曲,而是吟咏风格豪放的诗文,在大将犒赏士卒时命壮士击节高歌。

其二,龙舟竞渡、用粽子祭屈原这些风俗他也是闻所未闻的,朝鲜端午节的风俗只有男女老少一起荡秋千。

笔者认为,以上这段对比论述非常可贵,因为它在四百多年前就清晰地阐明了中、朝两国端午风俗的迥异之处,而这一点恰好能为后世中、韩之间的端午节争议做一个参照。

让我们先来分析一下中国端午节的起源。端午源流可上溯至双重脉络,其一是先秦恶月禁忌。先民们根据自身对气候时令的观察,将五月视为阴阳争、毒气滥的“恶月”,而五月初五又被特别定义为“重五恶日”。

每到五月初五,先民们就会针对传统禁忌做出各种对应的禳解仪式。比如东汉应劭《风俗通义》有云:“五月五日,以五彩丝系臂,辟兵及鬼,令人不病瘟。”随着各地民俗文化的演变与交融,又发展出了沐兰汤、悬菖蒲、佩香囊、饮雄黄等新的习俗,到中古时期逐渐形成趋同的端午传统。

第二个源头是百越先民的神龙祭祀。这一观点得到了考古学实物支持,比如西汉南越王墓出土的铜提筒上刻有四组羽人划舟的图案,再如浙江鄞州出土的铜钺刻有的“羽人竞渡”纹饰,皆可视为后世龙舟竞渡仪式之滥觞。

至秦汉时,百越文化融入华夏体系,端午节的习俗渐渐发展成为祭祀龙神的节日。在图腾祭祀活动中,人们往往通过赛龙舟仪式取悦龙神,同时也将包裹在竹筒或棕叶中的角黍投入水中,向龙神献祭。

将屈原和端午节结合起来的记载始见于南朝梁人的著述。《续齐谐记》载:“屈原五月五日投汨罗水,楚人哀之,至此日,以竹筒贮米投水以祭之……今人五日作粽子,带五色丝及练叶,皆是汨罗之遗风也。”

《荆楚岁时记》则归纳了此前大部分的端午风俗,又提到了粽子的作用:“夏至节曰,食粽。周处谓为角黍,人并以新竹为筒粽。”书中首次明确了楚国先贤屈原与龙舟竞渡的联系。

五月五曰竞渡,俗为屈原投汨罗,曰伤其死,故并命舟楫以拯之。舸舟取其轻利,谓之飞凫,一自以为水军,一自以为水马。州将及士人悉临水而观之。

至此,端午民俗完成了儒家道德主义的伦理投射,辟恶、祭龙与伦理三大主题融合为一,形成了今日中国的端午节传统,与《锦溪日记》中所记载的民俗细节相互契证。

然后再让我们来看一看朝鲜半岛古代的端午民俗传统。

朝鲜古代的端午节传统也有两大源头。其一是从中国传来的端午时令禁忌。根据有关文献,至迟八世纪左右端午文化已经从中国东北传入朝鲜半岛,与当地的本土巫教传统结合,形成了沐菖蒲水、采集艾蒿等传统,能明显看出与中国的传承关联。

而在此外,中国端午传统中的赛龙舟则没有被朝鲜人接受,取而代之的是摔跤、赛马、跳跳板和秋千之戏等具有独特民族特色的活动。其中秋千之戏历史悠久,亦称“半仙之戏”,深受广大妇女儿童喜爱,在半岛的民俗文化占有重要一席。鲁认日记中提到的“端阳则千村万落,只作秋千之戏”,正是指此事。而明朝衙客则认为“秋千乃三月踏青之日为之矣。”

另外,朝鲜古人在端午节也没有吃粽子和祭屈原的习俗。从鲁认在日记里的反应看,甚至大概率连听都没听说过。

他们会在节日期间制作朝鲜独有的传统食物:车轮饼(山牛蒡制作的糕饼)、艾子糕(艾草和糯米制作的点心),甚至还包括一种消暑生津的饮料五味子茶。这些传统美食不仅可口,在制作过程中还能营造节日氛围,具有独特的民俗文化价值。

两国端午传统还有一个最大的不同,即是朝鲜古人会在端午前后祭拜祖先。高丽文人崔瀣在文集曾云:“国俗以端午日祭其先。”文献记载,每年的这一天前后,无论是王室贵族,还是贱籍奴婢,都会前往祖堂举行隆重的祭祖仪式,称为“车衣”。而我们中国古人祭祀祖先多在除夕、清明、重阳和中元,端午则未闻有此习俗。

从上述三例可见,作为文化概念的端午节无疑是由中国传入朝鲜的,但历经上千年嬗变,早已与自身文化融合自成一系,具体到民俗细节更是具有差别显著,可以说除了名称以外已经没有什么实际意义上的联系了。

至于这种程度的重合能不能算成韩国单方面的文化剽窃,笔者无意在此辩经,本文只是基于文献提供一个全新的参考角度,各位读者见仁见智。

综上所述,通过《锦溪日记》的这段记载,鲁认以一个朝鲜人的视角对比了中、朝两国端午风俗的异同,为后世的相关研究提供了珍贵的历史切片。

当我们今日重审“中韩端午争议”之时,四百年前在闽江畔那句“千里不同风”的慨叹,或许才是破解彼此之间文化心结的密钥。

欢迎关注文史宴

专业之中最通俗,通俗之中最专业

熟悉历史陌生化,陌生历史普及化

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6