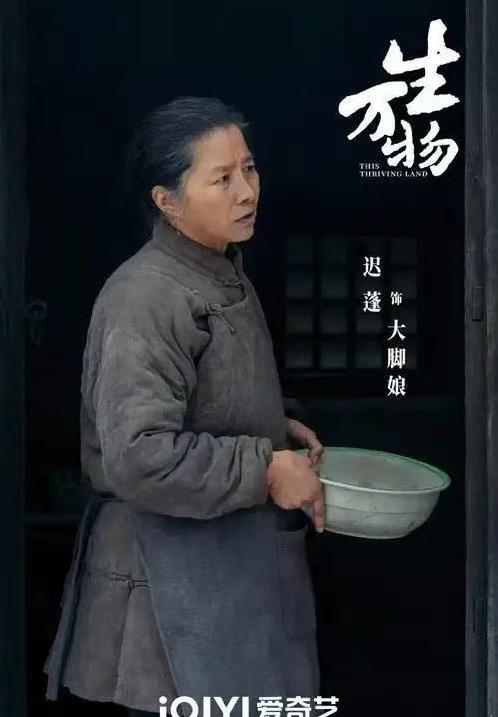

迟蓬站在《生万物》的村口,穿着粗布棉袄,头发花白,手里攥着点玉米面渣子,往那儿一站,观众的心就跟着软了。她演的“封大脚娘”没一句大道理,可每个眼神、每个动作都像从生活里抠出来的。这不是演技突然开窍,是她四十年磨出来的真本事。

她护儿媳那场戏,村里人都在看宁绣绣的笑话,有人冷嘲热讽,有人等着看热闹。她没跟着掺和,站在那儿,眼睛亮亮的,像在说:喜欢就够了,管别人嚷嚷什么。她这眼神,活脱脱像你家那个疼你的老姑姑,带着点倔,带着点暖。

这股真劲儿从哪儿来?迟蓬从不端着。她二十岁就敢演六十岁的老太太,嗓音压低,步子拖着,硬是把“老”给演活了。山东省话剧团的老师都说,这姑娘选了条狠路子。她不爱演俊男靓女,偏要钻进那些不起眼的角色,农妇、厂里大姐、村里干部,她都接。

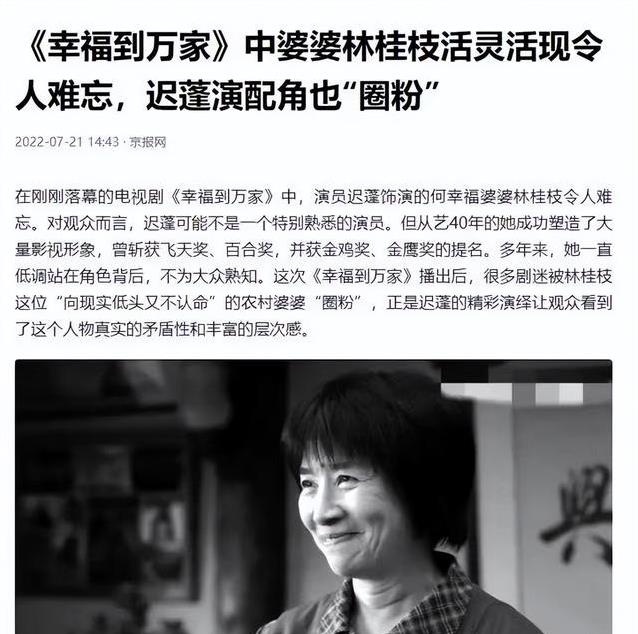

1984年,她在《红叶,在山那边》里演了个普通待业青年,没化妆,没包装,靠一个“真”字拿下飞天奖最佳女配。那年她才二十六岁,按说能借着奖往上冲,可她没动。接下去的日子,她还是演小角色,磨细节,琢磨怎么“像”。别人忙着上综艺、炒人设,她只管把戏演好。

《沂蒙》那年,她更狠了。导演管虎说要“土得像真农民”,她二话不说,吃胖二十斤,指甲缝里抹泥巴,鼻涕擤完顺手抹衣角。观众看完说,这哪是演员,分明是从村里请来的。她这股狠劲儿,不是谁都敢下。

她演的角色,性格都不一样。《温州一家人》里的赵银花,精明但有底线;《幸福到万家》里的林桂枝,强势但心疼儿子;《觉醒年代》里的葛健豪,悲悯又克制。每个角色你都找不出“演”的痕迹。她换个角色,就像换了个灵魂,观众看了信服。

她和老公智磊的婚姻,也是一股清流。1985年拍《野妈妈》,她认识了北京电影学院摄影系的智磊。他觉得她背台词像背诗,朴实又认真。两人结婚,住十几平米的小宿舍,书占了半个屋子。三十八年,没绯闻,没争吵,忙完工作就一起对戏、琢磨镜头,像街角小馒头铺,早上四点起,踏实过日子。

在剧组,她爱管闲事。年轻演员衣服破了,她拿针线补;谁状态不好,她拉到一边说:“别急,咱先把手放哪儿想清楚。”这法子看着土,可两分钟就能把演员的劲儿带出来。她的“婆婆妈妈”,是真心换真心,现场效果看得见。

《生万物》里,她为啥这么抓人?她把大道理藏进了小动作。端碗、挪凳、探身子、别嘴角,每一下都像你家亲戚。她不讲“清白”“名节”那些空话,就问:你喜欢吗?你愿意吗?这问题简单,却直戳人心,比书本上的正确更接地气。

有人说她这次是“翻红”。我看不是。她没追过风口,没赶过潮流,四十年就干一件事:演好戏。她不接广告,不炒社交媒体,2013年金鸡奖穿着毛衣胶鞋就去了。奖没拿,她也不急,回去继续磨角色。账算下来,谁留下了口碑,心里清楚。

她的“干净”,不是不沾灰的干净,是敢往身上抹泥巴的干净。《小巷人家》里演恶婆婆,观众恨得牙痒;《生万物》里演封大脚娘,又让人眼眶热。她从角色借了情绪,又还了温暖。这叫演员的循环,借了还,还了借,观众才爱看。

她和智磊的日子,也像这循环。两人不干涉彼此工作,他在片场角落看她演完,递瓶水,说一句“刚才那停顿好”。她会提醒他调灯的角度,帮他把画面弄得更亮。这不是秘诀,是尊重和专业,三十八年稳稳当当。

为什么她的戏总能打动人?因为她演的生活,比情节还重。别的演员台词漂亮、造型漂亮,她不一样,她演的是你我身边的日常。你看她磨玉米面、跟人抬杠、护儿媳短,那些小动作小眼神,哪像演,分明是活出来的。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6