东方网记者王珂然8月12日报道:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为深入探讨上海抗战文学创作的历史与现实,弘扬伟大抗战精神,上海市作家协会举办“上海抗战题材文学作品研讨会”。

中国作协副主席阎晶明在会上指出,上海是抗战文化的重要源头,文学创作应立足城市历史积淀,既记录民族记忆,又展现艺术魅力,还要契合当代读者的阅读方式,从而让抗战精神在代际间延续。他鼓励上海作家继续深挖本地丰富的历史故事,将城市的精神气质融入作品之中。

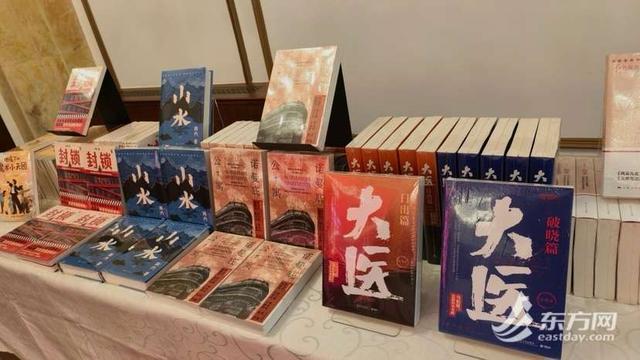

长篇小说《封锁》作者小白分享了创作思路。他认为,抗战既是民族的巨大创伤,也是国家和民族意识提升的重要契机。抗战题材不仅可以书写正面战场,也应关注特殊时期普通人的生存状态。作品有意淡化“英雄光环”,以凸显人物的复杂动机和人性多面性,在戏剧化情境中探讨个体选择与民族大义之间的关系。

马伯庸的《大医》则将视野拓展到医学领域。作品时间跨度自1903年至1950年,描写抗战时期医护人员的立场与贡献,并呈现日本侵略从酝酿到实施的全过程。他希望通过多领域、多维度的叙事,补充军事政治视角之外的抗战全景。书中涉及的历史人物向松茂,因作品的影响而被追认抗战英烈,让他认识到文学不仅是艺术创作,也能在社会记忆中产生实质作用。

高渊的《诺曼底公寓》以武康大楼为核心叙事空间,时间从1932年的“一·二八”事变延续至1946年。小说通过公寓内华人与外侨的群像,展现上海在战时的独特面貌与城市精神——“英雄不问出处”。作品将宏大历史节点与日常生活细节交织,使读者在真实的生活质感中感受到历史的厚度,也为上海现代租界史的文学书写留下了浓墨重彩的一笔。

吴海勇以《起来》为例,回顾《义勇军进行曲》创作背后的群像故事。他结合翔实史料,将国歌的诞生与电影《风云儿女》的拍摄交织呈现,突出文化工业在上海抗战史上的独特地位,强调要敢于、也要慎重对待宏大题材,用写实笔法还原历史真相,让红色记忆经得起时间考验。

路内谈到创作《山水》的体会,认为抗战文学不仅要再现历史,还要写出当下与历史的精神连接。他注重人物命运的细节刻画,通过日常生活与内心冲突展现抗战时期普通人的处境与选择,反对单一化的英雄模式,强调文学应保留人性的复杂和真实。

参会评论家们表示,近年来上海抗战文学创作呈现多元化趋势,从历史宏观叙事到微观人物刻画,都在探索新的艺术突破。优秀的抗战文学应突破固化模式,兼顾史实准确与文学魅力,使作品既能承载民族记忆,也能跨越时代引发共鸣。无论是以历史真实为依托的写实创作,还是融合多维视角的艺术创新,最终都应指向同一个目标——用文学之笔塑造民族精神丰碑。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6