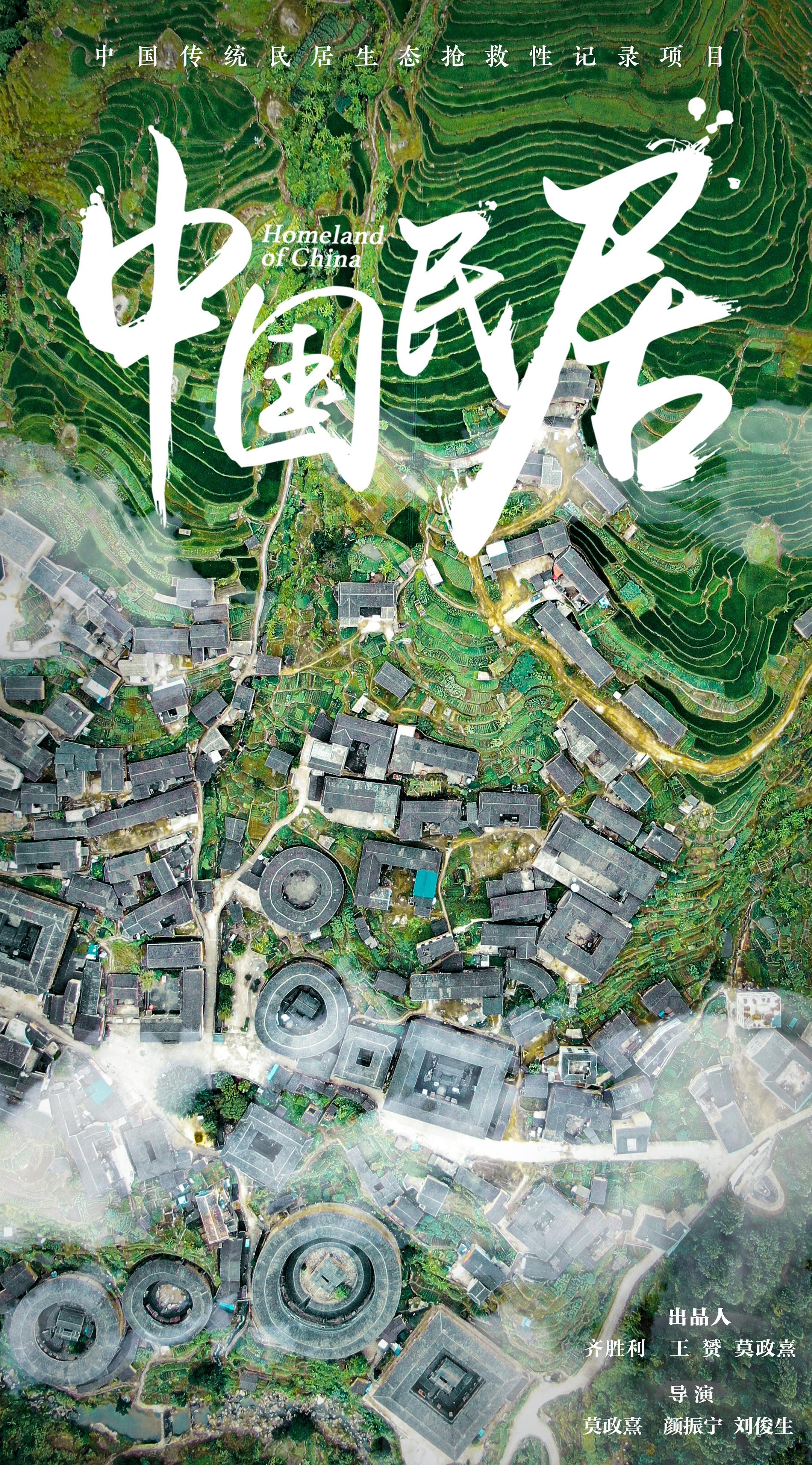

近日,由广东优创合影文化传播股份有限公司和广州花拾间文化传播有限公司联合出品的豆瓣高分纪录片《中国民居》第三季正式开播,不少忠实观众都感慨“电子榨菜回来了”“精神食粮续上啦”。

这一季的创作历时两年,导演莫政熹、刘俊生携摄制团队跨越山海,深入贵州黔东南、青海三江源、广东江门侨乡及中国香港四个地区,用真实的镜头记录下当地传统民居的珍贵影像,以及一个个关于“家”的故事。

新一季《中国民居》开播之前,导演莫政熹终于在繁忙的工作中抽出时间来,与南方+记者分享他创作《中国民居》系列的初衷及幕后故事。

“中国人对于家的感觉会特别深。”在采访中,莫政熹这样告诉记者,“在拍摄《中国民居》系列的过程中,我们也是想让观众,尤其是年轻一代的观众多一些对家的认识,让大家通过这些民居去了解祖辈们为了建立、维系一个家所付出的努力。”

对于他们而言,拍摄《中国民居》系列纪录片的意义,不仅是为了抢救性记录下这些逐渐消失在现代城市化浪潮中的传统民居,更是为了用镜头寻找中国人血脉里的“家与根”。

《中国民居》第三季记录下的修葺一新的江门德循林公祠。

抢救性记录:一场与时间的赛跑

莫政熹是一个土生土长的“老广”,在“自立门户”成为纪录片导演前,他曾在电视台工作。

“我最早不是做纪录片,而是做综艺节目的。”在电视台工作的那些年,莫政熹参与制作过台里的王牌栏目,“但综艺并不是我最喜欢做的内容,后来我想,我应该换一个环境。”

莫政熹曾想过做自媒体,也曾想过换个地方生活,但后来还是选择成为纪录片导演。在《中国民居》之前,他就带领团队做过一些国家级非遗传承人的抢救性纪录片。

“2019年,我重新遇到了《中国民居》项目的另一个发起人——设计师齐胜利先生。他当时知道我在做国家级非遗传承人的抢救性记录后,就跟我聊起,中国传统民居的影像记录还是一块缺失。”面对中国传统民居影像记录的空白,两人一拍即合。

“我们做《中国民居》的初衷也很简单——趁老房子还在,趁住在里面的人还在,赶紧拍下来。”莫政熹坦言,抢救性记录就像一场与时间的赛跑。每一季要拍的地方,都需要经过长时间、大量的调研才能最终决定,既要关注当地传统民居是否具有代表性,又要考虑拍摄的内容和难度大小。而在实地调研、确定拍摄地点后,找到合适的采访对象才是更大的难题。

“做这个系列,更重要的是找人,而不是找地方。”

在莫政熹看来,建筑和人文是不可分割的,每一处传统民居的背后,蕴藏的必定是“一方水土养一方人”的故事。于是在调研时,摄制组也格外注重与当地人的交流。

莫政熹笑言,做《中国民居》系列很多时候也是“靠天吃饭”,“《中国民居》里面所有的人物都是‘天上掉下来’的,在我们去拍摄之前,网络上基本不会有他们的信息”。

这些弥足珍贵的“天降之人”中,令莫政熹印象最深的莫过于坚守在河南省三门峡市陕州区地坑院的蔡中华大爷。在拍摄《中国民居》第二季时,蔡大爷已年过古稀,却仍居住在最传统的黄土凿出的地坑院里。

年过古稀,却仍坚守在地坑院的蔡中华大爷。

陕州地坑院,是全国乃至世界唯一的地下古民居建筑,被誉为“地平线下古村落,民居史上活化石”,是中国特有的四大古民居建筑之一。然而在莫政熹他们到达陕州时,当地的地坑院很多都变成了砖瓦房,要么就是改造成了旅游景区。

“当地生活在最原始的地坑院里面的人,已经所剩无几了,要么是地坑院已经被改造,要么就是建筑人不在了。”对莫政熹和整个团队而言,能遇到蔡大爷是一种幸运,也坚定了他们要尽力讲好传统民居故事的决心。

《中国民居》第二季播出后,蔡大爷和他的地坑院引起了不少年轻观众的兴趣。莫政熹透露,那一集也是《中国民居》系列收获观众留言最多的一集,“很多观众留言问我们,什么时候请蔡大爷来广州旅游”。

用真实的镜头记录朴素、动人的故事,《中国民居》不仅引发了年轻观众的强烈共鸣,更作为开源教材走进全国多所中学课堂。

与此同时,《中国民居》还获得了学术界和官方的肯定。从第二季开始,《中国民居》就获得华南理工大学、中山大学、华中科技大学、西安建筑科技大学、清华大学等高校建筑学者的大力支持,内容呈现上也更加严谨。今年5月,中国外交部发言人毛宁更在海外社交平台点赞推荐《中国民居》纪录片片段,向全球展示中国传统民居之美。

2023年团队开始跟优创合影合作,正好赶上《中国民居》第二季播出,计划筹备第三季。《中国民居》的前两季给了出品人林文珊很大触动,希望能够参与第三季的制作,与《中国民居》在未来共同走下去。

在获得多方肯定之后,《中国民居》主创团队的心态也从一开始担心“小众题材能否引发共鸣”,变成了“要把这件事持续做下去”。

真实的记录:呈现千姿百态的家与人生

“我们做这一系列的初衷,一方面是介绍传统的中国民居建筑,另一方面则是呈现生活在里面的人的状态。”

房子与家,几乎是贯穿中国人一生的永恒话题。作为家的故事载体,传统民居建筑却一直是纪录片的小众题材。如今,《中国民居》系列补上了这一题材在纪录片领域的空白,记录下千姿百态的家与人生。

通体为木质结构、不用一钉一卯却能数百年不腐不斜的侗族鼓楼,传承千年、体现人与自然和谐共生理念的牦牛毛帐篷,历经兴衰、牵系着华侨与故乡的德循林公祠,矗立于现代高楼之间、如时代印记般的香港唐楼……《中国民居》第三季在探索建筑奥秘之余,也更着重探讨人与家的关系。

而在拍摄第三季的过程中,莫政熹和小伙伴们也遭遇了不少前所未有的挑战。在平均海拔4000多米的青海玉树,严重的高原反应让莫政熹还没正式开始工作就“倒下”了,相对原始的牧区环境也让摄制团队难以适应,但为了记录下牦牛毛帐篷这一独特的非物质文化遗产,大家还是咬牙坚持完成了拍摄。

在贵州黔东南,如搭积木一般能够一日立架的侗族干栏式建筑堪称古老的建筑奇观,亦给拍摄手法带来全新的考验。全村男子共同协作完成名为“上梁”的古老仪式,不仅为影像添上一丝热烈,也重新唤起了大家心中对和谐友爱的邻里关系的美好回忆。

在与时间和变化赛跑的过程中,摄制组仍不忘纪录片创作的初心。他们选择通过真实无滤镜的“祛魅”表达呈现出传统民居美好但并不完美的真实一面:传统建造与现代化发展的矛盾、华裔归国寻根的阻难、高原游牧生活的艰苦……

但更重要的是,在认清了情怀背后的现实之后,却依然有人愿意坚守、回归,并努力让这片土地变得美好。

在广东省广播电视局大力支持下得以实现的《中国民居——江门华裔寻根》项目,便讲述了一个海外华裔动人的“寻根”故事。

德循林公祠位于广东省江门市联合邨塘边里,始建于1935年,并于2019年被录入江门市历史建筑名录。2020年,建造者林紫昭的孙女林爱莹从美国奔赴万里回到江门,开始了修复德循林公祠的漫长历程。在林爱莹与托管团队开平市仓东遗产保育与发展中心的努力下,老旧的祠堂不仅得到延续其传统文化内涵的“重生”,也成为联系海内外华人社区、以遗产保育促进文化建设的“文化交流中心”。

在修复宗祠和祖屋的过程中,起初被本地宗亲视为“外来人”的林爱莹也是处处碰壁。由于语言不通,林爱莹和宗亲们一开始只能“鸡同鸭讲”,靠仓东团队的谭金花教授和当地政府的工作人员在中间翻译、调解。但正是在日复一日的沟通中,林爱莹与曾经陌生的亲人们重新找回了“家”的联系,最终齐心协力,完成宗祠的修缮活化。

“枝繁叶茂,本是同根。”

于莫政熹和团队而言,在拍摄纪录片的过程中,自己内心那份有关“家”的羁绊也在日益加深。“我也有身在海外的亲人,所以我有非常深刻的感受。”莫政熹认为,在城市化浪潮猛烈袭来的当下,年轻一代对“家乡”的概念似乎也越来越模糊,如果通过《中国民居》能够唤起大家对“家与根”这一话题的探究、追寻,愿意多花一点时间和心思去了解故乡,便是他们用心制作这一系列纪录片的意义所在。

而当听到来自己公司实习的年轻人们满怀憧憬地说“看了《中国民居》之后,这里就变成了我的‘梦中情司’”时,莫政熹也感受到了纪录影像创作的另一重魅力——传承。

那一个个“催更”的评论或弹幕,正激励着他们继续坚持创作,讲好中国民居的动人故事。

《中国民居》第三季已于7月22日起在腾讯视频首播,央视、爱奇艺、优酷、B站将陆续播出。同时,出品方优创合影也计划将作品推向海外平台,以“民居”为载体,向世界传递中国“家”文化的深厚底蕴与精神内核。

采写:南方+记者 张思毅

【作者】 张思毅

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6