我们生活在一个被数字屏幕包裹的时代,平均每2-3分钟亮屏一次的现代人,或许早已遗忘目光穿透纸质书籍时的厚重感。

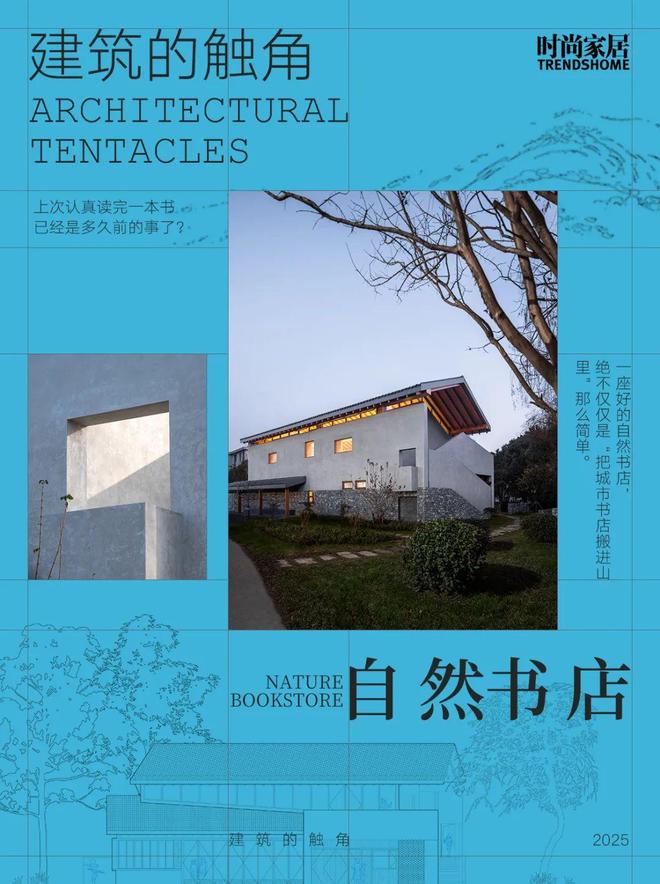

被疲惫和焦虑填满的灵魂,开始向自然中寻求解药,自然书店的兴起,恰在回应这种渴望,不再满足于封闭的商业书店,它可能是原木梁撑起的乡野小屋,也可能是松林间半隐的玻璃穹顶建筑。当光线穿过天窗,在书脊投下流动的光斑;当山风掠过窗边,轻掀起未合上的书页。这种向往被晨雾与草木香气浸润的阅读体验,让思想真正地在自然中生长。

一座好的自然书店,绝不仅仅是“把城市书店搬进山里”那么简单。它应该像一棵树,从土地里自然生长出来,与周围的风物、村落、文化共生,成为一个让阅读回归本真的精神栖居地。

▌夕阳下的书店 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

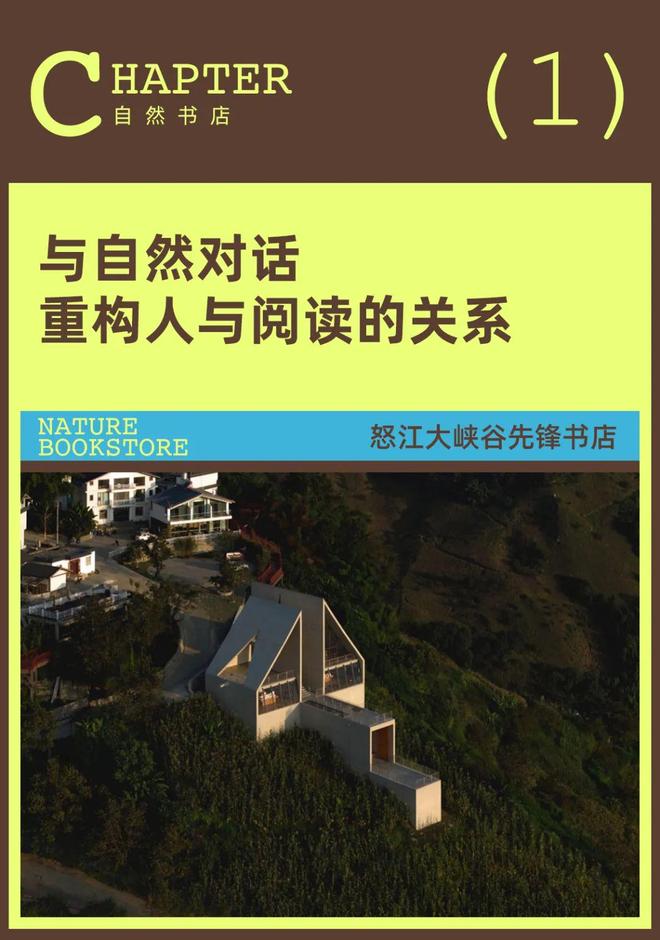

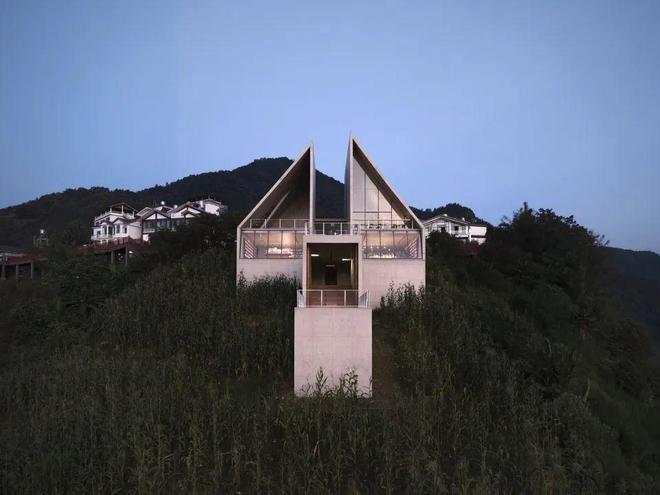

一座书店应该如何与脚下的土地对话?当钢筋混凝土的现代建筑嵌入傈僳族世代栖居的古老村落,如何在保持建筑主体性的同时,与当地的自然文脉达成共鸣?由迹·建筑事务所(TAO)主持设计的怒江大峡谷先锋书店用它的斜向屋面给出了答案。高耸的斜屋面既赋予空间强烈的精神性,更成为连接村落与峡谷的纽带,怒江大峡谷先锋书店正在以“非标准化空间”重构着人与阅读之间的关系。

▌鸟瞰 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

▌村落与书店 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

书店选址于阳坡村面向峡谷的村口,天然具备强烈的自然特征与深厚的文化立场。阳坡村是一座傈僳族世代聚居的原始村落,迁徙至怒江流域后,以弓弩为代表的生存技艺适应了高山峡谷的环境。

随着不同历史时期的建筑更新与叠加,各种建造方式、材料与尺度在此交错杂糅,村落整体呈现出一种独特的拼贴感。这种丰富的肌理记录了村庄长期演变的历史轨迹,也构成了极具张力的场所背景。

▌夕阳下的书店 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

▌室外观景平台 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

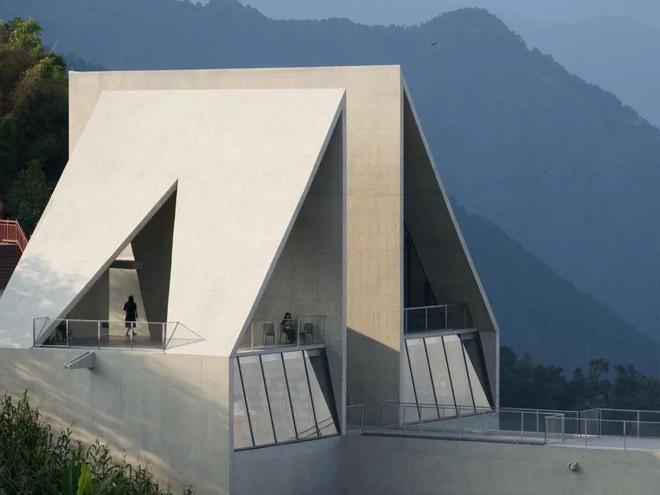

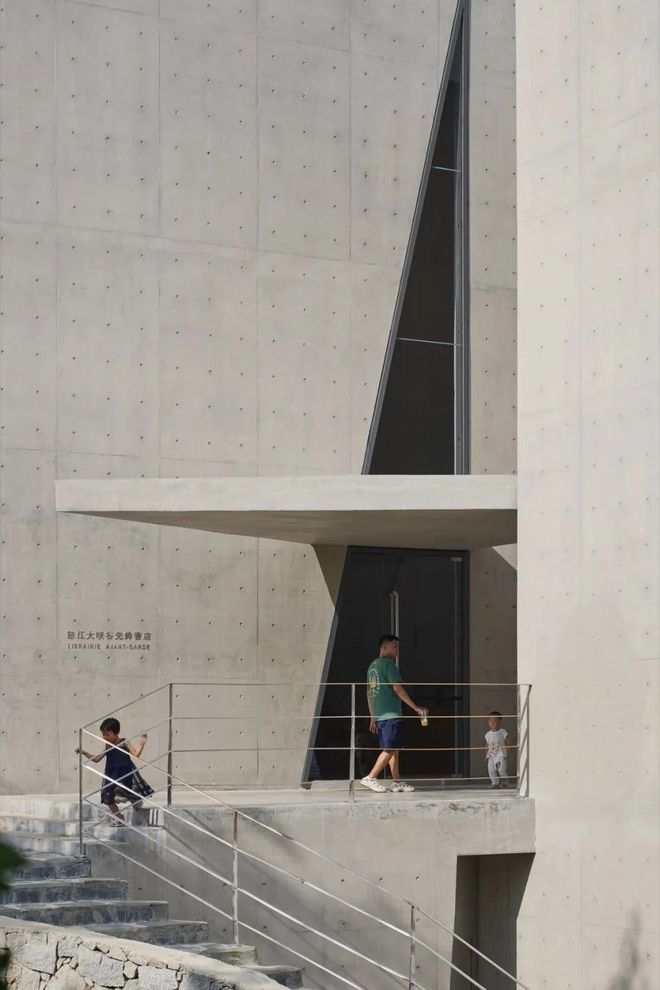

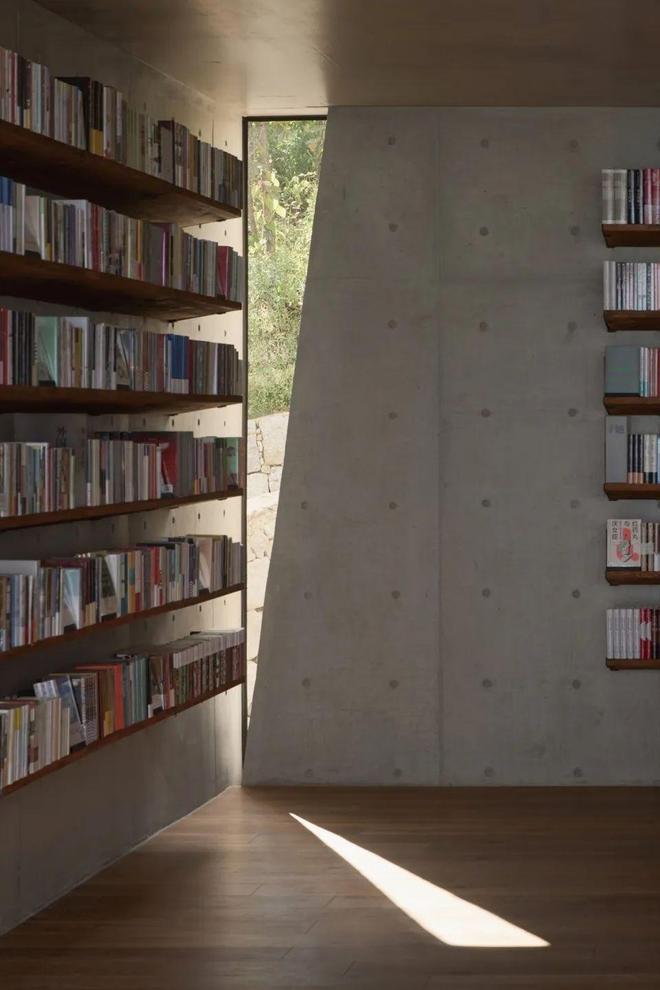

面对复杂的自然环境,书店选择以一种高度抽象、完全当代的方式进行回应。以简洁有力的三角形坡屋顶作为基本形态,既呼应传统坡屋顶,也可以看作对山峦的隐喻,令人联想到风帆、飞行器或弓弩等意象,但更重要的是,它成为连接村落与峡谷的贯通性空间。

在中国古代,村口常是最具公共性的场所,既有到达的仪式感,也承载着村民之间交流与聚集的功能。阳坡村村口原本规划为景观栈道,并设有观景台,但过于独立,反而割裂了村庄与自然景观的联系。基于此,建筑团队对村口空间与景观建筑进行了整体梳理,重新编织村口与内部空间的关联,使其真正成为村落与峡谷对话的界面。

▌书店远景 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

因此,特殊的场地条件激发了设计的独特构想:一个向前伸出的体量。陡峭的坡地与高耸的山体共同塑造了体量外推的可能性,使书店本身成为一个凌空的平台。置身其中,读者被北、东、南三面峡谷景观环绕,体验如在云端行走般的奇妙感受。

▌通向室外观景平台 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

▌剧场 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

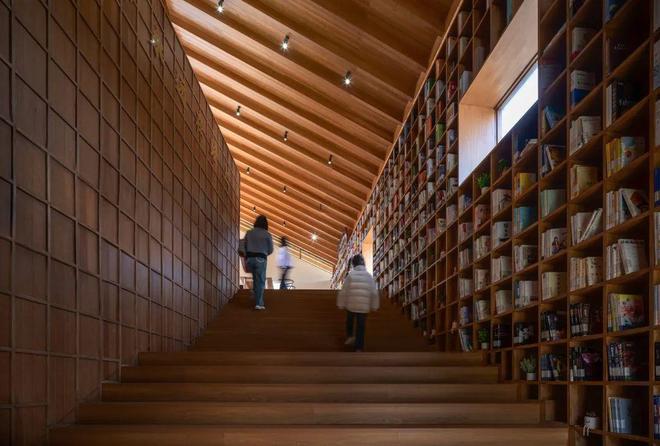

步入书店内部,空间叙事才真正展开。沿着动线在建筑内外漫游,会经历一个此起彼伏、不断变化的空间序列。书店共创造了两条动线,一个在内部,从最上层高耸的咖啡区沿着室内台阶向下至中间层的图书区,再到最下层的活动空间;另外一条动线在外部,从入口空间向前,沿着建筑的中轴线拾级而下,走向伸出的观景平台,塑造了一种独特的观景方式。

▌书店 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

▌咖啡厅 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

双动线的设计还回应了项目的另一重要定位,先锋书店不仅是一个经营空间,也是阳坡村的公共空间。建筑的主入口与阳坡村的主干道在同一条线上,室外动线连接起上下两层的观景平台,组合成为一个面向村民和访客24小时开放的公共空间。即便书店休息时,这条动线也依然是村庄日常生活的一部分,实现了文化空间与村落公共性的结合。

“建筑不仅是人与自然之间的桥梁,更是人与环境、文化的连接媒介。场地本身已经具有独特的场所精神(genius loci),这种精神为设计提供了灵感。我们的任务是理解和尊重这种精神,同时通过建筑的形式与空间语言回应当地的文化背景和自然特征。”这是迹·建筑事务所(TAO)对于先锋书店的构想。

▌入口 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

▌书店 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

建筑在这里既是谦卑的接受者,又是自信的创造者。这种设计的介入并非简单的复制,而是通过在地性的理解,转化为适应现代需求的空间体验,从而创造出既符合当代功能,又能够与当地文化相呼应的独特场所。

▌村落俯瞰 ©奥观建筑视觉 AOGVISION

而书店,也不仅是一个物理空间,更成为连接人工与自然的媒介。“我们希望人们能够感知天、地、光、风以及道,在这些自然元素中找到内心的平衡与宁静。我们想传递的生活哲学,是对自然的尊重与回归,鼓励人们在简单与纯粹中,找到内心真正的力量与方向。”

Q

先锋书店如何通过“留白”来激发来访者的想象力?

A

留白为感知和想象留出了空间。通过减少过度装饰或干预,让自然的光影、风声、地形成为主角,来访者能在开放与自由中,唤醒内心的感受力,实现自我疗愈。

Q

建筑空间应该如何平衡“开放社交”与“孤独庇护”之间的关系?

A

建筑空间应同时容纳人与人之间的交流与个体独处的自由。开放与庇护并非对立,而是可以有机并存的。建筑可以塑造开放的场域鼓励人们分享与互动,也可以塑造静谧的空间让人自处冥想,观照内心。总之建筑应尊重人内心活动的多样性,让人在不同的状态下,都能找到归属与安放自己的空间。

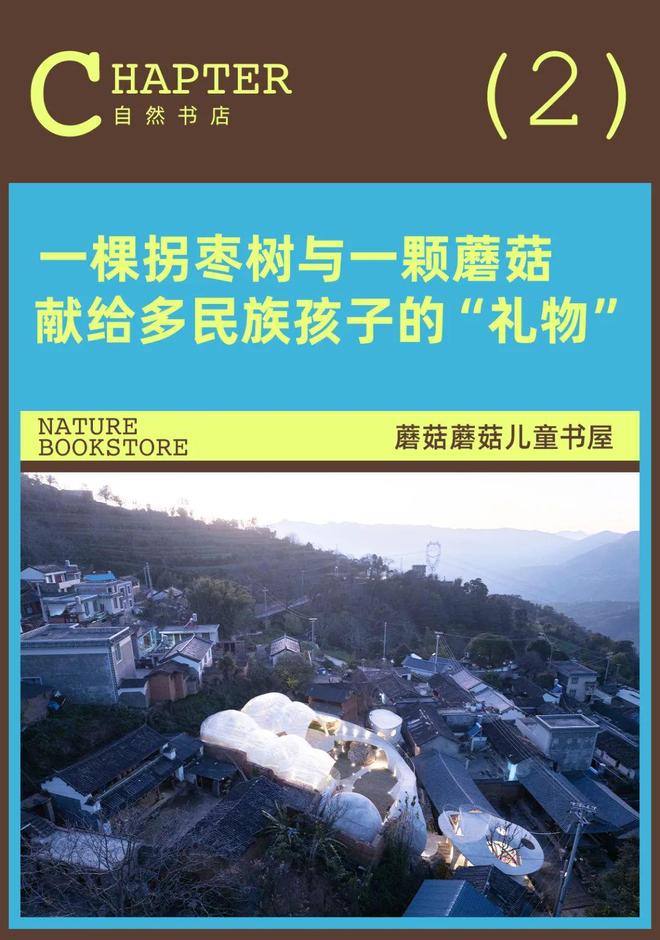

在云南大理南涧县碧溪乡,山脉的褶皱深处,藏着岩子头村——一个汉、彝、白、傣、黎、哈尼六个民族共生的村落。当城市化浪潮席卷四方,这个仅有71户人家的古寨,依然守护着原始的生命力,然而,如同许多偏远乡村,它也面临着青壮年流失、宅院闲置、发展乏力等现实挑战。

每逢周末,当老人们将孩子从镇上的学校接回,村史馆旁的广场便瞬间沸腾。孩子们在青石板路上追逐嬉戏,为古老的村庄注入勃勃生机,这些奔跑的身影,正是乡村的未来与希望。

于是,一个献给多民族孩子的“礼物”应运而生,孔祥伟工作室作为蘑菇蘑菇儿童书屋的设计团队,从一棵拐枣树出发,在村中建造了一座儿童书屋。书屋从岩石中坚韧地生长而出,既成为文化的起点,又在古树下,将欢乐的童年记忆轻轻托住。

薄雾笼罩的清晨,村民们在议事亭的长椅上等待清晨的阳光,身旁是晨读嬉戏的孩童;日暮时分,村民放牧归来,牵着镇上归来的孙女走进书屋——这里已成为她另一个学习与游戏的乐园。正是这个小小的书屋,凝固着代际间的互动,也点亮着未来记忆中温暖的柴火与星光。

选址上,只有一处村史馆旁两栋老房子之间的小地块可以利用,而其中生长着的一棵古老的拐枣树,让本就狭小的空间变得更加紧张,然而,这方寸间被赋予了巧妙的使命——尊重场地原有的记忆,让这棵拐枣树成为空间的主角。

“保留乡村中的树木和乡村中的重要记忆,一直是我们改造乡村重要的原则,正是这些记忆,造就了乡村的魅力”,孔祥伟工作室这样分享道。岩子头村本拥有上百棵数百年树龄的古木,呵护树木早已成为村落的传统。书屋选址处的这棵百年拐枣树,更是承载着几代村民的共同记忆。

然而,生于无量山脉的褶皱深处,书店想要融于自然,也意味着必须直面自然带来的严苛挑战。作为依山而建的原始村落,周边仅有曲折且极窄的交通可达,大型建材运输车辆无法抵达,骡子驮运成为主力,更小型的材料则依赖村民肩挑背扛。村内基础条件同样受限,自来水管道尚未完全覆盖,频繁的停水严重拖慢了施工进度。

这一切都迫使建筑师必须深入现场,在现场反复推敲、即时决策,同时,与村民的深度合作成为破局的关键。

设计团队选择驻村,与村民的合作也贯穿始终,深入细节。在混凝土的细部造型、交通空间的精准优化、彩色亚克力书橱的钢筋节点和栏杆的精细处理中,都是与村里匠人共同探讨、协作实现的成果。村民们展现出惊人的创造力与动手能力,总能从务实角度出发,将巧思转化为可行的效果。

“不完美的真实感,我想是乡村建造的一种此时此地的策略,是呼应大自然的一种审美意识,这种意向符合乡村建造的现实,可以理解为对过度标准化的建造理念‘入侵’乡村的一种反思,而城市建造,可能属于另外一种语境。”

而由此形成的粗粝美学,起初或许是乡村有限建造技艺下的无奈选择,但处于大自然与生命力的视角,这种粗粝便成为自然给予的馈赠,它超越表象,在更广阔的生存语境中,以一种接纳不完美的思维方式,呈现出返璞归真的生存智慧。

“农村的空心化,解决之道需多维并举,而在日趋衰败的乡村肌理中植入新的文化空间,对复兴至关重要,是中国人精神故土的纽带,更能为乡村注入活力,甚至吸引人口回流。”蘑菇蘑菇儿童书屋,正是这样一个被寄予厚望的活力引擎。

传统书屋往往被视为严肃的阅读空间,而蘑菇蘑菇儿童书屋却突破“书籍容器”的单一功能,成为村民日常聚集的场域。在信息时代,乡村文化空间的价值更在于其文化性、美学意义与精神感召力,因此,书屋被赋予了复合角色,不仅是安静的阅读角,也是充满欢声笑语的游戏场;不仅是一个目的地,更成为连接村史馆与文化中心的活力纽带。

建造过程中,两个相互交叠的圆形屋顶意外呈现出“蘑菇”形态,像这座大山里数不清的蘑菇,在地域特征与建筑设计间,呈现着盎然童趣。同时,书屋也是一个充满生机的“光容器”,设计巧妙地为光线留出通道:保留的树洞、中心的采光圆洞、为减重预留的孔洞以及楼梯空间,拱形柱网与树枝状结构投下婆娑光影,与彩色亚克力书架折射出的斑斓光斑,在地面交织成一片童趣光域。

建成后的蘑菇书屋,迅速成为村里孩子们学习、玩耍的核心“游戏场”。在这里,乡愁不再是固守传统,而是让文化如树木般自由生长;乡村不再是怀旧的镜像,而是一个充满无限可能的未来场域。

Q

蘑菇蘑菇儿童书屋通过了哪些空间的设计与构想来激活隔代之间的互动?

A

与书屋紧邻的便是村子里的议事亭,中间是小小村落里唯一的村民小广场,但议事亭大部分的时间是村子里老人休息和交流的地方,这本应该是议事亭承载的功能。议事亭是传统的木构建筑,是纯开放的空间,在做书屋的时候,我也想让书屋能够打开,这样就能够和议事亭形成没有阻碍的空间上的沟通。

Q

为什么会选定蘑菇的造型?其不同角度与不同表情是否也在启发儿童自主解读空间?

A

书屋的造型源于围绕着保留的拐枣树展开的空间塑造,蘑菇的造型纯属空间形成之后的形似,除了像蘑菇一样的造型,同时书屋也像一个小小的飞碟。是的,书屋不同的角度有着不同的表情。内部外部,感受也都不同,这种空间上的丰富性,也期待着孩子们自己的解读。

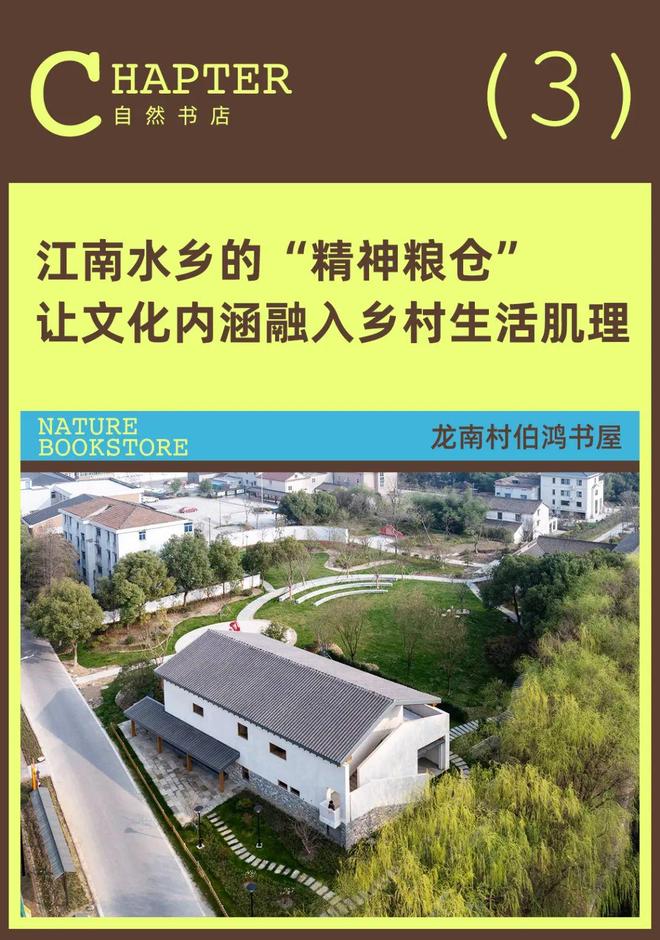

在浙江桐乡的江南水乡深处,小桥流水、白墙黛瓦间,坐落着一座以近代著名教育家、出版家陆费伯鸿先生命名的书屋,这里,正在生长为滋养一方水土的“精神粮仓”。

龙南村伯鸿书屋是森上建筑打造的桐乡“十分钟阅读圈”之一,远离城市的喧嚣,为灵魂开辟出一个宁静的港湾,也让深度阅读与自我思考成为触手可及的日常。书屋的独特魅力,在于通过对乡村闲置旧建筑的活化改造,将阅读浸润至水乡的文化氛围中。在图书资源共享的同时,将崭新的公共阅读空间嵌入桐乡的肌理,也成为人与自然、与文化之间最真挚的对话。

▌剖面图

深植于对龙南村自然环境与人文肌理的尊重,龙南村伯鸿书屋的建筑形体并非孤立存在,而是顺应场地的约束与自然的脉络,在有限范围内巧妙沿水乡驳岸与村路扭转轮廓,实现与道路、河岸的和谐共生。

设计汲取传统民居精髓,通过重叠的屋架与深远挑檐,重塑建筑的文化身份,更创造出丰富的前廊、露台等开放界面,这些半户外空间模糊了室内外界限,自然贴合于村民日常聚集、交流与文化生活的真实需求。建筑的谦逊姿态使其隐于河岸葱郁树荫之中,西侧为茂密植被环抱,呈现着生动的场所特质。

而书屋的山墙设计主动呼应着河岸景观,藏于其内的阶梯巧妙延续了蜿蜒的游径,自然地将人流导向二层阅览室门前的开阔观景平台,活动流线与自然景致也在此衔接。南侧大面积的落地门窗开启时,室内空间与被植物环抱的小院融为一体,檐下区域贯通院落,形成开敞的半户外活动区,来访者可以充分沉浸于自然之间。

在功能塑造上,建筑将“打开的书籍”意象提炼为空间原型,叠置的组合形态回应书屋的核心功能,并融入传统民居的元素,最终打造出具有在地文化气息的阅览空间。

作为乡村书屋,不同于商业书店,其功能核心在于以“公众聚集地”的角色服务于周边村落。龙南伯鸿书屋采用了“文人工作室+乡村书屋”的组合模式,将徐玲芬个人文学工作室引入一层空间,二层则作为基础阅览室。这种模式打破了单一的功能限制,兼具专业深度与公共广度,使文化的内涵真正融入乡村生活肌理。

设计团队通过捕捉村民自发聚集的行为习惯,打造了一系列符合自然需求的“边缘空间”。原本宅基地北侧与村路间的狭小夹角,通过建筑立面的披檐巧妙激活,成为村民来往途中驻足休憩的落脚点。面向河岸的立面则以楼梯和露台构建公共体系,大屋檐下的过渡空间成为观景处,平台下方则预留了供村民室外互动的区域。东侧毗邻村文化广场,使书屋自然成为广场的标志性节点;南侧庭院与室内紧密连接,成为建筑空间的有机延伸。这些开放与半开放界面,持续吸引着村民的聚集与活动。

龙南伯鸿书屋的落成,如同一棵深植水乡的树,根系汲取记忆,枝干融入日常,在村民共创的滋养下自然生长,成为让阅读回归本真、精神得以栖居的有机体。根植于对乡村价值与记忆的敬畏,在这里,文化正在焕发着生生不息的自然活力。

Q

伯鸿书屋选址贴邻水边、靠近农田,自然条件对建筑设计构成的最大挑战是什么?

A

建筑自身隐于河岸树荫,西侧被植被围绕,北侧又贴邻道路。如何在有限的建设基地中打造文化节点、回应环境并不对周围造成压迫是设计需要考虑的重点。

Q

您会希望书屋为来访者提供一种怎样的生活方式提案?目前的运营状态是否达到了您的期待?

A

目前伯鸿书屋已不定期的举办了社科分享、亲子阅读、“龙吟诗社”等活动。徐玲芬个人文学工作室入驻并开展日常的文学交流与讲座。龙南村伯鸿书屋作为乡镇级的公共阅读服务体系,丰富了各年龄层村民的知识拓展,又真正成为了乡村振兴过程中最为重要的“精神粮仓”。

自然书店,以建筑与自然的对话,为我们提供了一种新的生活方式提案——放慢脚步、回归自然,重新找回纸质书籍带来的厚重与宁静。当自然书店继续生长,成为连接过去与未来的桥梁,见证乡村的复兴与繁荣,也为每一个寻求精神家园的人,点亮一盏温暖的灯。

编辑|Kiki

文|Fernanda Zhang

设计|April

设计与图片来源|迹·建筑事务所 (TAO)、

孔祥伟工作室、森上建筑

* 本文转载自《时尚旅游》

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6