来源:咸宁日报

跨学科艺术家蔡欣桐(Shontelle Xintong Cai)携其作品《延龄草:跨文化感官疗愈炼金术》 在Outernet London举办的大梦东方(Oriental Odyssey)数字艺术展为公众编织了一场跨越时间和物种的沉浸式艺术体验。伦敦Outernet 的巨型屏幕上,一朵朵虚拟延龄草在数据流中抽芽生长,通过细胞的私语、植物的呼吸与文明的碎片缓缓展开中西文化交流的画卷。

《放飞梦想》通过自制乐器和气象气球飞行数据讲述了人类对探索天空的想象。

《声⾳奇珍柜的增强形态学》把微生物显微图像转化为动听的旋律成为后博物馆的虚拟“标本”。同年她基于此次研究,与英国路易斯音乐集团的音乐家们共同开办了一场室内音乐会,创作了《想象之境:触碰生物膜的感知》——以细菌纤维素的生长数据为蓝本,通过视觉编程与古典乐的融合,让微观世界的律动被听见、被看见。

蔡欣桐的风格被她称为“科技诗学”,它将生物学的严谨与数字技术的灵动通过诗意的表达融为一体。她擅于将科学知识、生物数据与数字技术融合于沉浸式叙事中,通过视听传达、编程技术、生物材料等方式打造新鲜的跨感官体验,吸引着观众走进科学艺术的世界。她的艺术作品不仅传递信息,更能唤起感性和思考。而这是因为她用技术建立起隐形的讨论空间和桥梁——让不可见变为可见,无论是细胞、微生物的“呼吸“、对话,还是人类文化与自然、科技生态之间未言明的联结。

《延龄草》观众透过动态影像看见细胞的微观律动,看着种子回归宇宙,在不知不觉间读懂了自然治愈力,让跨越半球的文化得以倾听。《增强混合标本》是一个用数据编织的“后标本时代博物馆”。在这里,细菌不再是实验室培养皿里的研究对象,而是有机会与人类平等对话的伙伴。她让肉眼看不见的细菌通信的群体感应现象变成一件件雕塑、数字模型和影像资料。蔡欣桐的艺术讨论从未局限于人类与自然物之间。随着科技的发展,人造物逐渐成为人类生活的重心。

《在体外你是感性的》中,她让一块微流控脑芯片作为对话者,构建了一封2068年的“跨物种书信”,撕开了人类中心主义的裂缝。当技术物有了感知,我们是否还能心安理得地称其为“工具”?当技术物的生物数据来源于我们的身体,它是否也成为了“我们”的一部分?蔡欣桐说她希望人们欣赏作品时,能沉浸地感受自己在科技与自然的缝隙里找到属于自己的位置与责任。

人与自然万物的距离并不只是从显微镜到太空探测器的遥远,而可能在一次温柔对视的瞬间就被消解。蔡欣桐的作品引发了关于技术伦理、生态共生的思考,为全球观众带来审视未来的艺术视角。 “设计即讨论”是她一以贯之的理念。

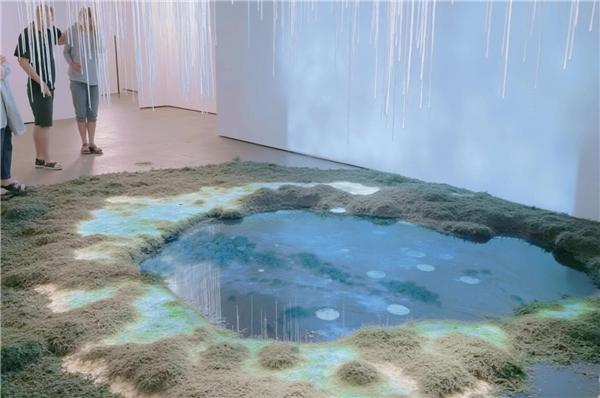

在《蓝藻毒素余波》中,她将安大略湖的蓝藻污染现象用光雕投影和大型装置展现。当观众站在“虚拟湖面”的周围,视频展现的毒素动画会随脚步扩散轨迹蔓延。《人工C3植物项目》中她模拟了对二氧化碳敏感的C3植物,用3D打印技术制成可穿戴时装并举办了一场虚拟现实结合的概念发布会,一场给予人类的‘生态警报’。《亲和纤维素》中,她与合作者通过实验培育出以咖啡渣为原料的细菌纤维素生物材料,并将这一材料的生产过程与体验,转化为通俗易懂的互动游戏与策展方案向公众生动呈现。不用标语,观众的感受本身就是最有力的生态保护承诺。多媒体沉浸式的体验启发观众从旁观者变为生态对话的参与者。

在这个科技快速发展的时代,蔡欣桐说:“科技不是脱离自然逃避现实问题的手段,而是帮助人类从新视角重新认识、理解、爱上自己、自然和周围的事物。” 她希望在她创造的世界观和艺术语境下,科学能卸下刻板的铠甲显露出柔软的温度,可持续生态的愿景不再悬空而能在现实里扎下深根。或许后人类时代最珍贵的事就是承认我们和草木、鸟兽等生物、机器、文化记忆一样,同是地球叙事的参与者,没有谁是主角,缺一不可。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6