明代泰昌版地方志《登州府志》中,蓬莱海岸边遍布的卵石被誉为珍珠美玉,称为蓬莱十大景之一——“万斛珠玑”。

宋代文学家苏轼曾为官登州,与蓬莱海边的奇美卵石结缘,对蓬莱卵石推崇、赞美、收藏,曾写下许多诗文。

后人在蓬莱阁古建筑群中建起苏公祠,既纪念苏轼在蓬莱为官虽只有短短五天时间,却为当地百姓办实事、排忧解难,又纪念他用诗词华章颂扬蓬莱山海风物,咏海市、赞海鲜、赏奇石,描绘出令世人向往的人间仙境。民间赞曰:五日登州府,千年苏公祠。

文|戴发利

蓬莱卵石。吕漪澜摄

为官五日登州府

登州,作为一级行政区域,最早出现于唐高祖武德四年(621),唐高祖首次设立登州,治文登,领文登、观阳县(一说治在今海阳市发城镇),属河南道。

唐神龙三年(707),登州治所从牟平迁至蓬莱,蓬莱镇升为蓬莱县。登州下辖蓬莱、牟平、文登三县。从此,蓬莱与登州府融为一体,持续存在至1913年。

北宋嘉祐六年(1061),时任登州知州的朱处约在蓬莱海边的丹崖山巅建起蓬莱阁。

24年之后的元丰八年(1085),苏轼接到朝廷任命,赴登州任军事、行政长官,“知登州军州事”。

在赴蓬莱之前的十多年时间里,苏轼屡遭贬谪,辗转于杭州、密州、徐州、湖州、黄州、常州等地。元丰八年,宋神宗驾崩,哲宗即位。五月,因“乌台诗案”已被贬谪六年的苏轼被朝廷重新起用,“复为朝奉郎知登州”。

上任后,苏轼深入民间乡野、山川海岛,访民情,巡海防,观山海,看风物。他首先发现和解决的是关乎国计民生的两大迫切问题——加固海防,还盐于民。他向朝廷进言,递上两封奏折——《登州召还议水军状》《乞罢登莱榷盐状》。

在《登州召还议水军状》里,苏轼认为,登州海防地位重要,是抵御北方辽国的边防前哨,但久安无战事之后,海防训练备战松弛,防守空虚,请求立即改变将士疏于学习训练、武艺荒废的现状,不得随意调动军队外出,随时保持战斗力,“无处学习水战,武艺惰废,有误缓急……并不得差往别处屯驻。”苏轼的奏折被当时的朝廷及之后历代采纳和借鉴,在蓬莱构筑起严密的海疆防御体系。

在《乞罢登莱榷盐状》里,苏轼提出,登州、莱州百姓以煮盐为生,却吃盐困难。因为按照当时的榷盐政策,百姓所产之盐只能低价卖给官家,由官家垄断经营、高价卖出,造成加工盐的灶户亏本破产,百姓吃不起高价盐,官商盐货露天囤积、风化流失,应恢复灶户产盐直接卖给百姓、官府收取盐税的制度。奏折得到朝廷批准,百姓负担极大减轻,国家税收增加,此制度一直延续到清朝。

正当苏轼一心为登州民生大计殚精竭虑时,上任五天后,他又接到朝廷诏令,离任登州,回京担任礼部郎中。

卸任登州知州后,苏轼仍流连于蓬莱山海间,直至年底才进京赴任。

山海奇石有胜境

苏轼迟迟不愿离开蓬莱,是因为他迷恋这里的山川大海。蓬莱,自古以来就是人们心中的神山胜境,传说海上有缥缈虚幻的仙山仙岛——蓬莱、瀛洲、方丈。苏轼在《蓬莱阁记所见》中说:“登州蓬莱阁上,望海如镜面,与天相际。忽有如黑豆数点者,郡人云:‘海舶至矣’,不一炊久,已至阁下。”

苏轼盼望见到海市。他去蓬莱阁上的龙王庙祈祷。终于如愿以偿,海市现身了,苏轼在《登州海市》中挥洒描述海市之神奇壮观:“东方云海空复空,群仙出没空明中。荡摇浮世生万象,岂有贝阙藏珠宫。”“重楼翠阜出霜晓,异事惊倒百岁翁。”

作为一个美食家,苏轼热情赞扬产于蓬莱的海鲜之珍——鲍鱼(古称鳆鱼)。他用乐府诗体写下长篇《鳆鱼行》,以盛赞鲍鱼的鲜美滋味为核心内容,通过“一枚何啻千金直”等诗句,展现了鲍鱼被宋代皇家列为贡品的至高地位,又描述了渔民冒险采捕鲍鱼的艰辛场景。诗中“决眦可醒千日醉”等生动描写,成为后世研究宋代海洋饮食文化的重要文学样本。

尤其令苏轼心仪的,就是蓬莱阁下海滩上遍布的奇美卵石。

蓬莱海边有丹崖山、老北山,两山连为一体,只有区区不足百米,却于海滩上骤然突起,悬崖峭壁,刀劈斧削般耸立,山体为赭红色石灰沉积岩石,富含玛瑙、玉髓等二氧化硅成分。在千万年的地质运动中,山体与海岸进行着生长、沉降、裂变、重组,承受高温与寒冷,以及风霜雨雪交替、年复一年的潮涨潮落,大大小小的岩石脱离山体,撒落、聚集海滩,岩石逐渐被水改变,由粗粝、尖棱、异态、拙朴变得圆润、光洁、规整、小巧,人们以形命名为“卵石”,或以更通俗的名字称之为“球石”。因其小若弹丸,呈水涡状聚集,还被当地人称为“弹子涡石”,地方志书记载为“一斛碎玉,万斛珠玑”。

苏轼看到这些五颜六色、温和圆润的卵石在沙滩上静卧聚集,被海浪一遍遍冲刷着,相互拥挤碰撞,发出清脆的声响,与海浪的哗哗声交织,美妙动听,大加赞叹。他经常漫步海滩,精挑细选诸多心仪的卵石,满心欢喜地带回去。

诗文华章赞奇石

在苏轼赴蓬莱任职之前十六年,熙宁二年(1069),他就曾有缘见到蓬莱卵石。那一年,他去拜访隐居于潮州的好友吴子野。吴复古,字子野,被称为潮州“唐宋八贤”之一,博学多才。那一年,吴子野刚从蓬莱归来。在蓬莱期间,吴子野通过登州太守李天章及退居登州、曾任工部侍郎的解贰卿(解宾王)帮助,求得海边十二块奇石,千里迢迢乘船运回潮州,放于自己的居所“岁寒堂”之中。

看到吴子野从北方海滨运回并收藏的蓬莱奇石,苏轼念念不忘。直至二十四年后的元祐八年(1093),苏轼与吴子野回忆友情,写下名篇《北海十二石记》。苏轼描述蓬莱为仙境,盛产“秀色粲然”的五彩斑斓美石和奇花异草。苏轼对吴子野喜爱此石深为感叹:“近世好事能致石者多矣,未有取北海而置南海者也。”他感叹说,世上喜爱石头的人很多,但还没见过从“北海”取回石头放在“南海”的。

后来,苏轼把自己在蓬莱收藏的卵石悉心分为三部分,有的送回四川眉山老家,有的赠送友人,其余的则随身携带,跟随他四处跋涉。

送回眉山老家的卵石,被苏轼放在院内池中用以养植水生植物菖蒲。苏轼看着绿意盎然的菖蒲被卵石在水中簇拥,生机勃勃,他写下一首五言诗,赠与当地垂慈堂的老僧人了性。在诗的序言中,介绍了蓬莱卵石的成因:“文登蓬莱阁下,石壁千丈,为海浪所战,时有碎裂,淘洒岁久,皆圆熟可爱,土人谓此弹子涡也。”

此五言诗中曰:“蓬莱海上峰,玉立色不改。孤根捍滔天,云骨有破碎。阳侯杀廉角,阴火发光彩。累累弹丸间,琐细成珠琲。阎浮一沤耳,真妄果安在。我持此石归,袖中有东海。垂慈老人眼,俯仰了大块。置之盆盎中,日与山海对。明年菖蒲根,连络不可解。倘有蟠桃生,旦暮犹可待。”大意为,蓬莱的海上孤峰傲然挺立,迎接巨浪冲刷,破碎的山石仿佛被水神阳侯砍碎磨圆,变成众多弹丸,像细小的珍珠一样。我采拾此石归来,如同袖中藏着东海,让垂慈堂老人如同看到天地大自然。把它放在盆池之中,每天就可与高山大海相面对。明年菖蒲与卵石紧密相连生长,我离开家乡后,如果老人家看到像蟠桃仙果那样的卵石,就像我天天陪伴身边。

此诗后来专门刻碑镶嵌在苏公祠墙壁上。清朝诗人张弓在蓬莱阁上看到苏轼的“袖中有东海”“日与山海对”,挥笔写下“果然日与山海对,公爱此间我爱公”的诗句。

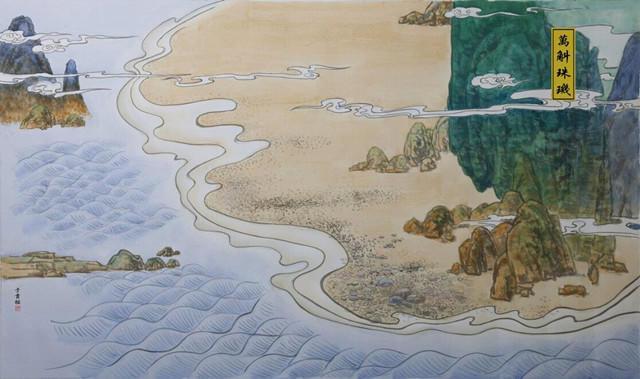

万斛珠玑。 于贵祖绘画

苏轼把对蓬莱卵石的鉴赏研究之心得、体会、感悟,随时以诗、词并序记述之。他认为卵石“如芡实,可作枕,闻梅丈嗜石,故以遗其子子明学士”。卵石如同具有中药效用的植物芡实,可作枕头,起到保健作用。苏轼听说好友、杭州通判梅子明的父亲梅丈(梅宣义)嗜好奇石,便送给子明,让其父用作枕头,“只疑薏苡来交趾,未信蠙珠出泗滨。愿子聚为江夏枕,不劳挥扇自宁亲。”

苏轼还曾收藏两块名石“仇池石”,放在高丽所产的大盆中,盆内布满如碎玉般的蓬莱卵石烘托造型,夜里发出幽亮光泽,三伏夏天也能感觉到阵阵清冷之气,“得之喜无寐……盛以高丽盆,藉以文登玉。幽光先五夜,冷气压三伏。”苏轼写这首诗的重要目的,是因为其一众好友如王晋卿、钱穆父、王仲至、蒋颖叔等皆“觊觎”苏轼所藏之石,欲“夺之”,苏轼先作诗表明态度,“传观慎勿许,间道归应速”,只许看,不许拿。后又对王晋卿提出,可用他收藏的名画《牧马图》交换,令王晋卿知难而退,也在诙谐幽默间表达出了苏轼爱石、惜石的心情。

苏轼所作大量咏石诗文,如《以仇池石借王晋卿》《王晋卿欲夺海石复次前韵》《以石易画晋卿难之复次韵》《壶中九华诗》《双石》等,均能够看到他推崇蓬莱卵石的印记。

南宋赏石家杜绾所著《云林石谱》,是现存最早的体系化赏石主题著作,书中根据苏轼诗文,将蓬莱卵石记载为“登州石”。明代文学家王世贞曾游蓬莱阁,踏着苏轼的足迹,于海边寻访、捡拾蓬莱卵石以收藏,“因记苏长公一章,拾取数拾枚,为玩遂戏”,并和诗予以赞颂,将卵石比拟为仙人的棋子、夜空的星星、明亮的镜子、水下的龙珠。明代文人林有麟编纂的赏石文献专著《素园石谱》,将苏轼所见的吴子野所收藏十二块美石绘图载入,并原文转载苏轼名篇《北海十二石记》。清代名家沈心所著《怪石录》中记载了苏轼、王世贞之弹子涡石诗文。明清以来,还有诸多历史文化名人,如左懋第、顾应祥等,先后到蓬莱访求卵石,留下大量诗文。

苏轼尤其偏爱将个头小巧的蓬莱卵石集中放置盆内水中,营造出一方错落有致、山水树相映衬的景观,由此提出“盆景”一词,沿用至今。

苏轼丰富发展了中华文化中咏山、咏水、咏石的人文体系,使蓬莱卵石愈发光彩动人,被世人关注。

(作者为烟台市蓬莱区政协学习文教委主任、区作协主席)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6