两年前在金陵与朱辉偶遇,他告诉我自己刚完成了一部长篇小说的创作,并赠与一份打印稿征求意见。稿子我虽“背”回了北京,因种种原因却没能在第一时间拜读。为此,内心虽时有不安,但既已错过了第一时间,那就继续犯懒,索性等它正式出版后再说。不曾想这一等竟然就过去了两年。后来才知道朱辉为了这部长篇又进行了长达一年多的修改与打磨,他这样一种认真的态度令我不得不在进入阅读时便开始肅然起来。

能够成为文学大省的江苏,其必要条件当在不乏优秀作家,置身其中的朱辉却有点特别,毕业于以工科为主、水利为特色的大学并留在校出版社一干就是近30年;创作起步之时较之“85新潮”那拨虽稍晚了一点,但上世纪90年代初一出手便身手不凡,且小说创作也是“一拨”“一拨”地干:起步专注于中短篇,接下来一气儿创作了四部长篇,尔后又回到中短篇。这部《万川归》的写作则要到2022年才开始启动。

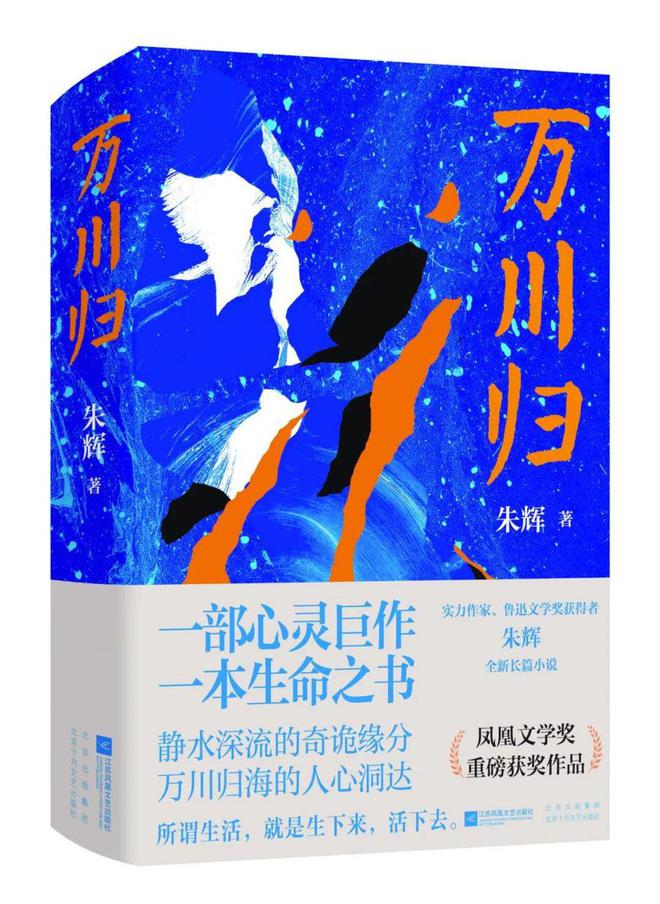

所谓“万川归”从字面看虽有所有河流归于大海之意,但具体到这部长篇又恰是作品中万风和、丁恩川和归霞这三位主要人物姓名中各取一字的组合,当然是否也还有《庄子·秋水》中“天下之水,莫大于海,万川归之”的哲理被借用之意?且这些字面上的“巧合”与朱辉在“耳顺”之年完成这部长篇新作是否还存有某种“神秘”的关联?这些都是我们在解读这部长篇新作时客观存在的一些有趣且有味的视角。

万风和、丁恩川和归霞这三位毕业于上世纪80年代初的大学生,实际上也是整个国家拨乱反正、恢复高考后那拨入学学子的代表或缩影,俗称“新三届”,本人亦有幸舔列其中,因而读《万川归》,看同代人的人生发展轨迹便天然地有了一种亲切感与代入状。

作为一部长篇小说,朱辉自然要为自己笔下的这些个角儿设计足够腾挪的时空:从乡镇到都市,始于改革开放大幕的徐徐开启,终于市场经济大潮滚滚向前的汹涌波涛。正是在这样的时空大幕下,他们的生命册天然地与那个时代同频、在那片热土上共舞:一部时代与个人、民族与家族、奉献与利益、迷惘与顿悟……共同奏响了一曲多声部的时代乐章。如此看似日常的空间框架,悄然而过的时光流水,对一部长篇小说的创作而言其实是十分的重要。

长篇小说之长,绝非仅仅只是字数之约,也未必一定要有“史诗”般咏叹,但必要的时空与繁复、敦实与厚重则是断断不可或缺。我们当下就确有不少的长篇,字数虽不少,有的甚至还挺长,但怎么看都逃不掉中篇撑长之嫌。究其实则都是在对长篇小说文体的把握上出了问题,仅仅只是在字数上做文章。扯远了,还是拉回来,看“万川”何以“归”之。作品中“万川归”这三位重要人物以其各自的特色,既作为不同类别的人物,又从多个角度共同支撑起了这部长篇的广袤天空。

身为作品头号男主角,万风和的“戏码”自然最多也最重。这个从基层乡镇走出来的年轻人有幸在恢复高考后成为首代天之骄子,实现了自己人生历程中从小镇青年到大学教师的第一次“革命性”蜕变,然而他并不因此而安分;“野心”鼓捣着他放着好好的高校教师不做,而是主动“下海”成为第一代以做教辅为主业的民营书商,完成了自己人生“第一桶金”的积累;还是那颗不安分的“野心”继续“作祟”,在不放弃书商营生的同时继续进军风险虽大但利润也更高的房地产业。然而,就在他个人事业一步步走向“成功”的大道时,自己的婚姻特别更要命的则是个人健康却出了大问题。为此,他不得不踩下刹车片,在“保命”的日子里,诸如“人生的价值”、“生命的意义”、“人与人关系”之类一个个看似“宏大”实则实在现实的问题开始萦绕着他。从噪动到沉静的这种心理转化,于万风和个人而言虽并不是完全自觉,但客观效果上却为《万川归》整体上的厚实度夯实了基厚培了土。

与万风和这种执着“折腾”形成鲜明对照的当然就是丁恩川自打走出大学校门后的“初心”不移了,他始终如一地像钉子般深扎于国家的水利建设,并从中获得了心灵固守与事业拓展的平衡。

介乎他俩之间的则是归霞了。嫁给大律师虽生活无忧,外表看上去光鲜体面,但内心却逐渐“空壳”,不时为迷惘所缠绕,直至最后在为昔日同窗兼“朦胧恋人”丁恩川作传时才重新点燃生活的激情,沉寂麻木已久的心灵开始复苏,只是长期疏于管理的身体健康问题也在此时悄然而至……

《万川归》之笔墨虽较为集中在三位人物事业与个人命运的起起落落,但另外一些在篇幅上看似所占不多的书写其实也颇有意味。比如万风和与前妻杜衡的婚姻因儿子杜松的亲子鉴定结果而各奔西东;与矇眬初恋璟然的爱情虽一度修成正果,但在璟然出国自己心脏移植手术后同样无疾而终。此外,底层普通劳动者李弘毅的器官捐献,以及有关汽车、手机、印章、书画等物件的暗喻……这些围绕着不同人物命运而出现的器物与事件背后所折射出的血缘重构、非亲子关系、器官移植等物件、事件与情节都在丰富着《万川归》的“写什么”。凡此种种诚如朱辉自己在谈到这部新作时所言:“以前我是分析别人,这次我决定以我们这一代人为样本,我动用了两种仪器,我把显微镜对准了我自己的心,把望远镜对准了我们这代人四十年的背影。这四十年是独一无二、前所未有的。我不但想让读者看见我们激流中的身姿,也试图让读者听到我们的喘息和心跳。”

既有“显微镜”,又有“望远镜”,这一近一远、一大一小两种功能不同“工具”的同场运用,就决定了《万川归》中的呈现既有其细腻入微的深究,又不乏轮廓粗犷的扫描。因此,这部长篇小说以图书形式面世的时间虽不长,但为其内容概括的“帽子”却被戴上不少,诸如“反思小说”“伦理小说”“具有时代征候意义之作”“充满智慧的小说”“生命哲思小说”“一个时代的‘断后之作’”等等,都有道理都不乏依据,但似乎又都不足以全部囊括。

一部成功的长篇小说有这样的感觉其实很正常,而在我看来,《万川归》的确表现了自上世纪70年代后半程开启的新时期,以及在这个新时代成长起来的一代知识分子在时代大潮荡涤下的奋斗、惶惑与成长,在这个过程中,他们有奋斗的成功,有努力的无果;有选择的惶惑,有不滞的坚守……这是过程,也是人生;莫问成败,皆为成长。

“万川归之,不知何时止于不盈”。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6