森林与人类文明的关系源远流长且紧密相连。

人类起源于森林,森林作为陆地生态系统的主体,不仅为人类提供了赖以生存的粮食,还具备防风、固沙、水土保持、水源涵养、固碳释氧等许多重要功能。

历史中森林对人类文明的发展起到了不可替代的支撑作用。

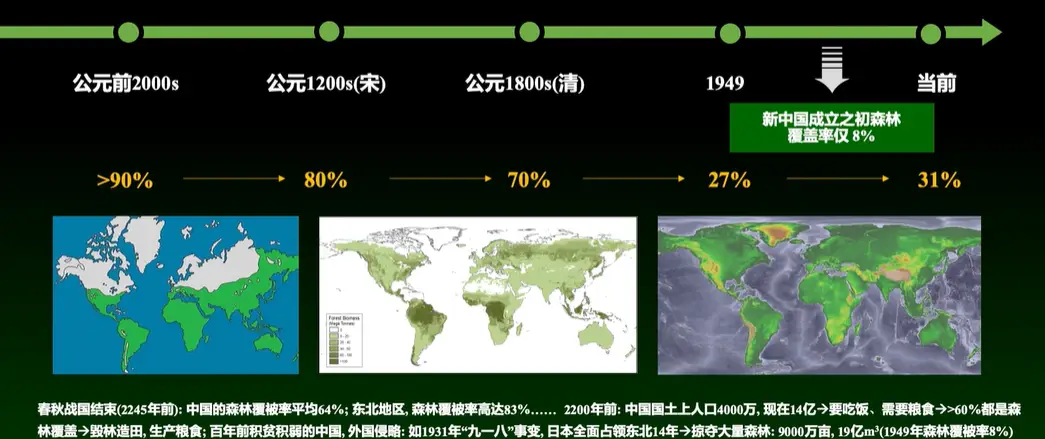

约2200多年前,即春秋战国结束时期,我国森林覆盖率达64%,东北地区森林覆盖率更是高达83%,当时全国人口约4000万,森林资源足以支撑这些人口的生存需求。

森林发展历史

然而随着时间推移和人口的急剧增长,如今我国人口已达14亿。为满足粮食需求,人们不得不毁林造田,导致森林面积逐渐减少。

加之我国近代经历了近百年的贫弱时期,遭受帝国主义侵略,森林遭到大量破坏。

以1931年九一八事变为例,日本侵略中国占领东北的14年间,毁掉森林约9000万亩,采伐木材达19亿立方米。

到1949年新中国成立时,我国森林覆盖率仅剩下8%。

新中国成立后,百废待兴,国家为了发展,在森林资源极度匮乏的情况下,仍不得不高强度利用森林以满足吃饭等基本需求。但森林过度砍伐带来了一系列严重后果,全球气候变化加剧,沙尘暴、水土流失、荒漠化等自然灾害频繁发生。

在此背景下,全世界开始重视森林的保护与恢复,发起植树造林行动并建设林业生态工程。例如,美国在20世纪30年代开展罗斯福大平原防护林工程建设,苏联进行斯大林改造大自然建设。

而我国恢复森林、保护环境的决心最为坚定。

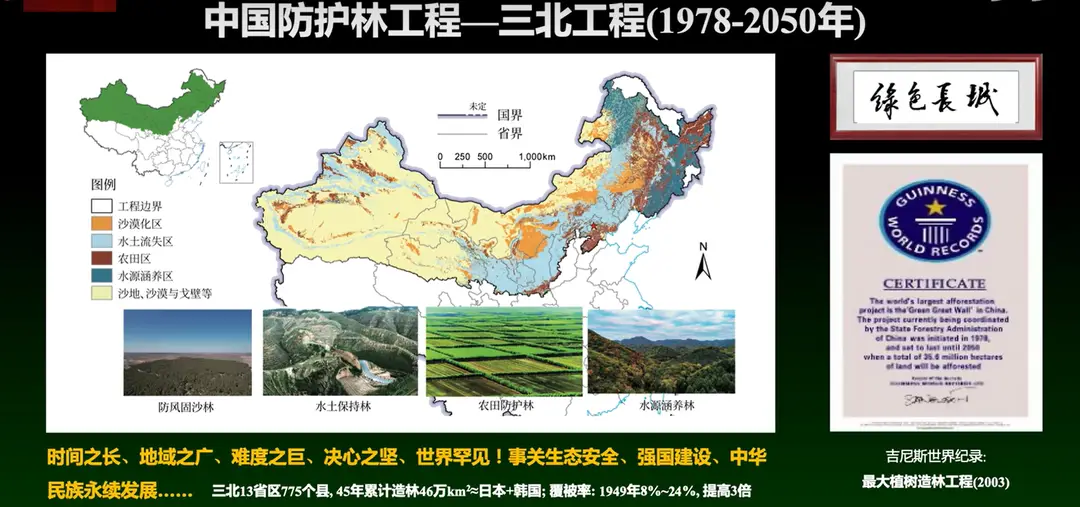

1978年改革开放之际,我国启动三北防护林体系工程,该工程规划时长73年,至2050年结束,范围涵盖东北、华北、西北,覆盖我国47%的土地,90%的沙化土地都在这一区域。

三北防护林体系工程

这项工程规模宏大、时间漫长、任务艰巨,堪称世界罕见,并在2003年荣获吉尼斯世界纪录“世界最大的人工造林工程”。

截至2023年,三北防护林体系工程已建设45年,经评估,累计造林46万平方公里,相当于韩国和日本国土面积总和,使我国森林复被率从建国初期的8%提升至24%。

在植树造林的实践中,我国科研人员早在70年前就开始探索有效方法。

中国科学院沈阳应用生态研究所(原林业土壤研究所)的奠基人之一刘慎谔先生,为治理科尔沁沙地的风沙危害,提出向大自然学习,从自然规律中寻找办法。

科尔沁沙地建设

他了解到大兴安岭西路呼伦贝尔沙地的红花尔基,有一条长200公里、宽14公里的天然沙地樟子松森林带,樟子松耐寒、耐瘠薄,非常适合沙地环境。

于是,1955年,科研人员将樟子松引种至科尔沁沙地南缘,造林获得成功,如今已形成百万亩樟子松人工林。

这一成功案例为后续的三北防护林工程提供了宝贵经验,樟子松因其在固沙造林方面的卓越表现,被视为“功勋树种”,目前在三北地区造林面积已达百万公顷,吸引了全球约40个与沙漠化问题相关的国家前来参观学习。

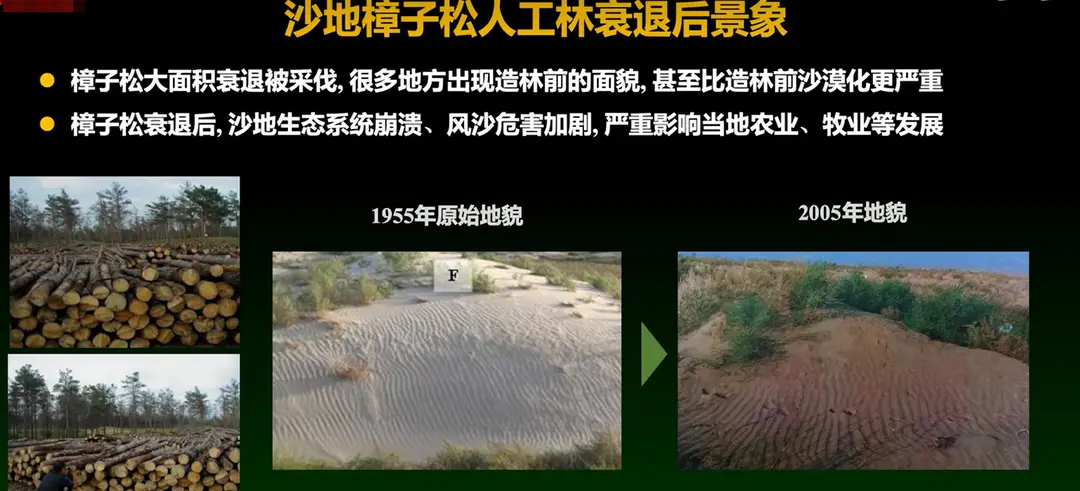

然而,樟子松人工林在造林约35至40年后,出现了衰退现象。

林子衰退后,土地重新变回流沙状态,农牧业生产受到严重影响。对于樟子松人工林衰退的原因,起初人们普遍认为是大面积营造纯林,樟子松成为“抽水机”,导致地下水位下降,树木缺水而死。

樟子松人工林衰退

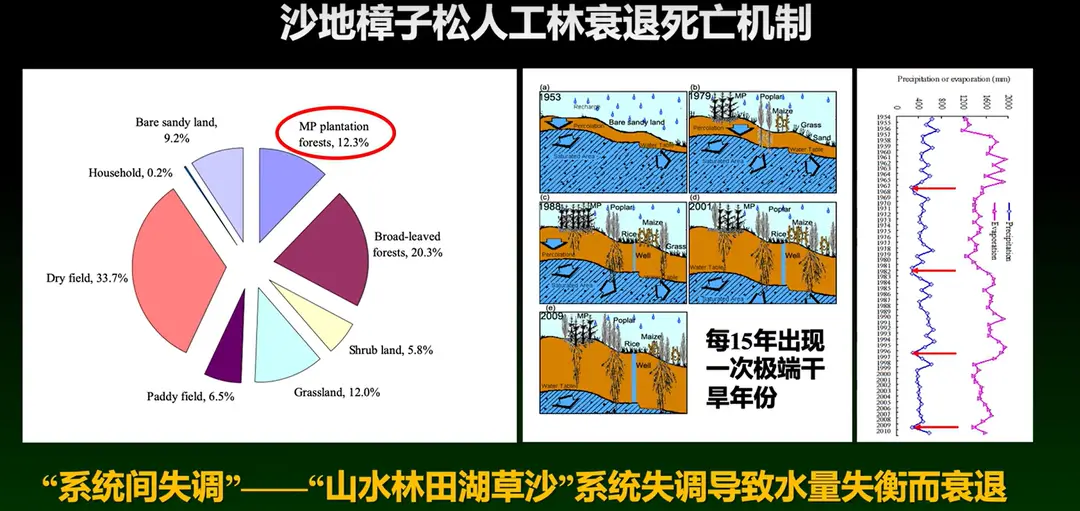

但经过科研团队15年的长期研究发现,实际情况更为复杂。

从土壤水分来看,当土壤含水量小于20%的田间持水量时,樟子松光合作用趋于零,而现实中林地在生长期80%的时间里土壤含水量都低于这一数值,仅靠土壤水,樟子松难以存活。

研究人员通过探地雷达、阻抗仪和氢氧同位素等技术手段研究发现,樟子松是浅根系树种,98%的根系分布在一米以内,而平均地下水位在5.5米,只有少数大树根系达3米以上才能吸收地下水。

通过对人工林和天然林的水量平衡对比研究,发现天然林能达到水量平衡甚至有盈余,而人工林每年至少需39毫米水才能平衡,却因地下水位过深无法获取足够水分。

进一步研究地下水位下降原因,通过60年长期监测和对不同时期遥感影像解译分析,结果表明,在60年时间里,农田消耗水量占整个系统的40%,杨树人工林消耗水量占20%,而樟子松人工林消耗水量仅占12%。樟子松因浅根系无法吸收深层地下水,加之每隔15年左右出现的极低降雨量使地下水位进一步降低,导致樟子松死亡。

此外,从造林发展历程来看,1955年造林后,樟子松固定沙地,随后老百姓开发农田种粮,1978年三北防护林启动后,杨树因生长快、防护效果好被大量种植,但其作为深根性树种,根系分布到6米以下,成为真正的“抽水机”,再加上农田灌溉抽取地下水,多种因素导致地下水位直线下降,整个生态系统失衡,樟子松衰退。

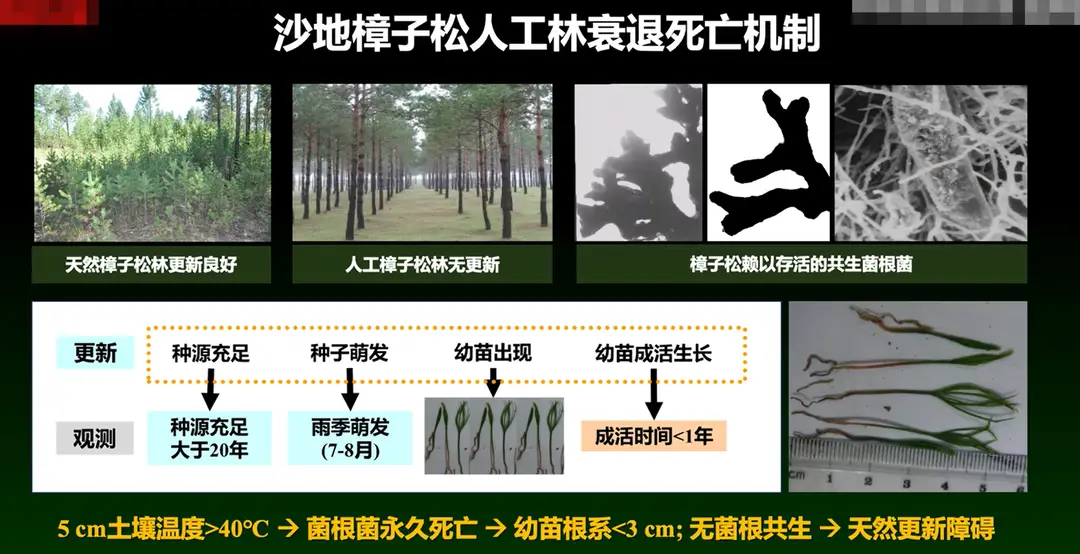

樟子松人工林不仅面临衰退问题,还存在更新困难。天然更新需具备充分种源、种子能萌发、萌发后能形成幼苗且幼苗能成活生长等条件。

对比天然林,人工林虽能形成幼苗,但幼苗最多长到5公分且只能存活一年。研究发现,天然樟子松固沙林苗木中有外生菌根菌,这种真菌与根系结合苗木才能存活,而人工林土壤中没有外生菌根菌。

经实验,温度超过37度外生菌根菌会死亡,现实中人工林5厘米土壤内每年都有超过40度的时候,导致无法形成菌根,樟子松无法更新。

针对樟子松衰退和更新问题,解决办法是协调生产、生态、生活用水,实现水量平衡,可防止林子衰退;

保留林地凋落物等地下植被,降低土壤温度,可促进樟子松更新。

除了人工林,沙地樟子松天然林也出现衰退现象。

以红花尔基樟子松天然林为例,从2018年开始衰退,到现在死亡面积已达5万公顷。

对于天然林衰退原因,提出两个假设:

一是樟子松依赖外生菌根菌且受火干扰驱动,我国严格防控林火,长期未发生林火,影响其更新;

二是全球变化导致温度升高、降雪覆盖减少,樟子松生长依赖雪水,雪水提前融化,生长受到水分胁迫。

监测数据显示,2019年至今平均温度比过去70年总平均温度高1.3度,降雪覆盖天数从70年总平均每年142天减少到最近5年仅剩84天,证明了这两个干扰因素对天然林衰退的影响。

为解决人工林和天然林面临的问题,对于人工林,需以山水林田湖草沙一体化理念管理森林,确保水资源合理利用;对于天然林,鉴于温度升高和降雪覆盖减少难以人为控制,可运用森林的演替循环理论,通过人工诱导将单一树种转变为人工混交林,形成新的顶级群落。但从根本上解决问题,需落实我国的双碳目标,缓解全球气候变化。

森林与人类的关系是相互依存、相互影响的。人类的发展不应以破坏森林为代价,而应遵循自然法则,守正创新,道法自然。

只有通过科学合理的方式管理森林,实现生态系统的平衡与稳定,才能保障人类社会的可持续发展。

#科普##环保##植树节##树##所见所得,都很科学##科学#

文本内容源自@中科院格致论道的视频内容

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6