新中国成立前夕,选定国徽的工作纳入筹备开国大典的重要议程。但是,作为国家的标志之一,国徽却未能与共和国同步诞生。

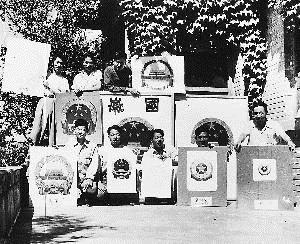

开国大典之前,国徽图案的征稿工作与国旗图案和国歌词谱的征稿同时进行。在中国政治协商会议筹备会发布的《征求国旗国徽图案及国歌词谱启事》中,明确提出了对国徽设计的要求:“(甲)中国特征;(乙)政权特征;(丙)形式须庄严富丽。”1949年8月5日,政协会议筹备会第六小组决定聘请徐悲鸿、梁思成、艾青三位专家为国旗国徽初选委员会顾问。截至8月20日,共收到应征国徽图案稿件112件,各种图900余幅。但征稿国徽图案与国旗图案相比,不仅数量上悬殊,而且在构思上也有较为明显的差距,应征者多数把“国徽”想象或设计为普通的证章或是纪念章,难以反映新中国对国徽的要求。政协代表对国徽图案所应包含意义的理解和认识也存在一些分歧,影响着国徽的征稿选定。

9月初,毛泽东看到征集的国徽设计图案后,也认为不够理想,并谈了自己的意见:“国旗上不一定要表明工农联盟,但在国徽上应当表明。”9月14日,第六小组传达了毛泽东对国旗、国徽设计的意见,为国旗、国徽基本样式的设计,确立了一个带有方向性的重要标准。

9月27日,政协第一届全体会议上,讨论并通过了国旗、国都、纪年、国歌词谱四个决议案。应征的国徽方案虽经多次评选,仍没有一案能令委员们满意,也就未能被采纳,国徽方案只好暂缺。这样,10月1日开国大典时,历史镜头中的天安门城楼上没有出现国徽。国徽的缺位,充分反映了新中国领导人的慎重态度和求实精神,为后来圆满设计国徽图案留下了充足的时间。

国徽图案定下来后,梁思成向中央力荐清华大学营建系雕塑教授高庄来完成国徽立体浮雕模型的设计塑造任务。高庄反复揣摸发现,平面图案个别构件的位置、红绶带的动感以及麦稻穗的弧度与造型要做一些修改,才能使国徽尽善尽美。生性耿直的高庄本着对党和国家的忠诚,对艺术一丝不苟和精益求精的精神,给毛泽东写了一封态度诚恳、意见直率的信,认为国徽方案中尚有一些需要完善的地方,直言:“主席,你是一个伟大的政治家,但不是一个艺术家……”毛泽东同意了高庄的修改意见。高庄率领助手夜以继日地工作,完成了国徽浮雕模型的设计和塑造工作。相对于平面图案,高庄设计的立体模型国徽在艺术上更加臻于完善。

1950年8月18日,国徽审查小组审议通过了国徽浮雕模型。其后,莫宗江据此浮雕模型,绘制了国徽方格墨线图和国徽断面图。接着,高庄在9月中旬完成了国徽浮雕造型的制作任务。定型后的国徽立体模型是政治性、艺术性、自然性和历史性四个标准的完美统一体,体现了中华民族的雄伟气魄和时代精神。

1950年9月20日,毛泽东签署《中央人民政府命令》,公布中华人民共和国国徽:(1)两把麦稻组成正圆形的环。齿轮安在下方麦稻秆的交叉点上。齿轮的中心交结着红绶带。红绶带向左右绾住麦稻穗而下垂,把齿轮分成上下两部。(2)从图案正中垂直画一直线,其左右两部分,完全对称。(3)图案各部分之地位、尺寸,可根据方格墨线图之比例,放大或缩小。(4)如制作浮雕,其各部位之高低,可根据断面图之比例放大或缩小。(5)国徽之涂色为金红二色:麦稻、五星、天安门、齿轮为金色,圆环内之底子及绶带为红色;红为正红(同于国旗),金为大赤金(淡色而有光泽之金)。庄严、神圣、富丽而且完美无瑕的国徽,在1950年国庆节挂上天安门城楼。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6