叶甫盖尼·沃多拉兹金的《飞行家》创作于2016年,相较于在俄罗斯及国际上屡获大奖的成名作《拉夫尔》而言,《飞行家》的名气要逊色一些,但这部小说依然是读者认识沃多拉兹金的重要窗口之一,因为这本小说长着一副好读的面孔:它被一个科幻的外皮包裹着。

小说的主要情节非常简单:出生于一个幸福知识分子家庭的艺术家因诺肯季·彼得洛维奇·普拉东诺夫因被指控谋杀了邻居扎列茨基,及参加反革命活动而被投入臭名昭著的索洛维茨劳改营。20世纪30年代,在索洛维茨劳改营中,他参与了一项“冷冻试验”,1999年夏天,普拉东诺夫被盖格尔医生“解冻”,意外重获新生。但看过小说的读者都知道,虽有冷冻人这样的设置,但《飞行家》算不上是一部科幻小说。科幻小说常基于科学内核创造陌生世界,关注技术世界,但沃多拉兹金这部小说并没有详尽描绘这些内容,比如冷冻液配方这个让主人公穿越时空的核心技术只是以“配方遗失”为由轻飘飘带过。我们无法对这本“科幻小说”进行弗里德里克·詹姆逊所说的“未来考古”,因为小说的核心内容实际上是对刚刚过去的那个世纪的回溯。作者使用这一乌托邦框架并非为猎奇叙事,而是为了获得在时间长廊里来回穿梭的通行证,以抵达其道德叙事目的。也就是说,这部作品与《拉夫尔》一样,关注的依然是主人公的精神成长与道德救赎。

叶夫盖尼·沃多拉兹金(Евгений Водолазкин),1964年出生于基辅市,当代俄罗斯作家,语文学博士,古俄罗斯文学研究专家。2012年出版长篇小说《拉夫尔》,斩获“大书奖”和“亚斯纳亚·波良纳”奖。

撰文|刘淼文(北京外国语大学)

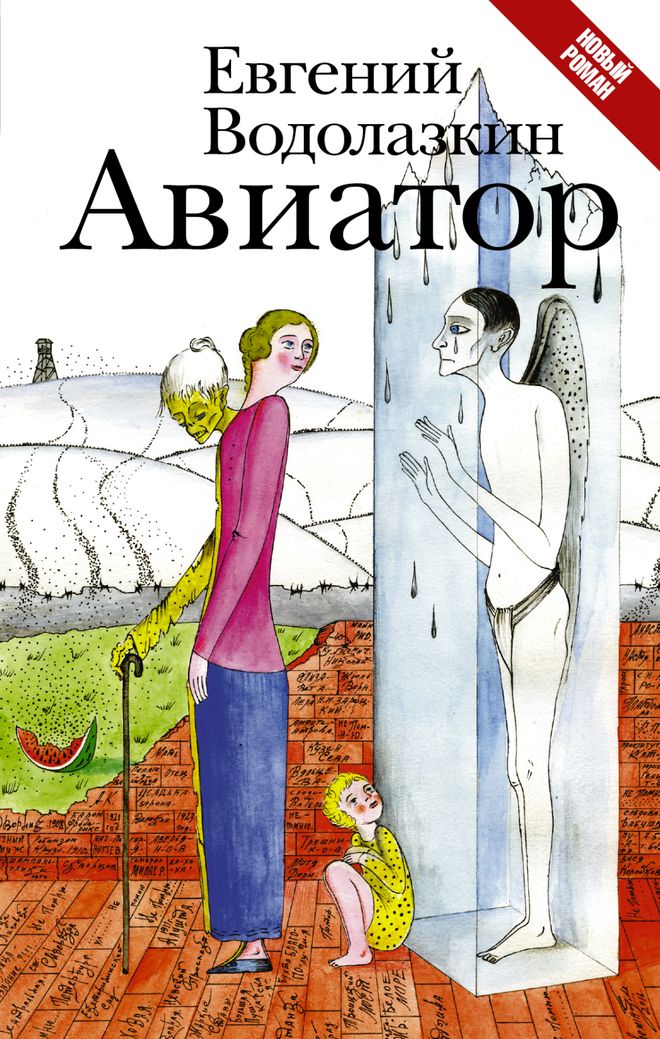

《飞行家》

作者:[俄]叶甫盖尼·沃多拉兹金

译者:肖楚舟

版本:后浪文学|九州出版社 2025年6月

时间结构与叙事

进入虚构文学创作二十年的沃多拉兹金(从2005年的《盗窃欧洲》起)在同龄作家中可谓大器晚成。他的文学声誉主要源于已经被翻译成世界上几十种语言的《拉夫尔》(2012),以及之后频频出现在获奖短名单中的新作。从《拉夫尔》开始,沃多拉兹金的创作趋于成熟,《飞行家》是《拉夫尔》之后再次引起批评家们关注的作品。纵观沃多拉兹金的创作,读者们不难发现其创作中的某种套式。我们不妨对此做个简单的概括:叙事时间的断裂分层;叙事体裁的杂糅(日记体或书信体);主题上对永恒与普世问题的关注;世界观上对古罗斯人价值观念的迁移等。

沃多拉兹金小说中的以上特质都与他本人的古罗斯文学研究存在联系。从思想和创作手法来看,他目前所有小说都可以视为他研究的外溢。在进入文学创作之前,沃多拉兹金是位语文学者,毕业于基辅大学和俄罗斯科学院文学研究所普希金之家,毕业后在普希金之家专职从事古罗斯文学研究,是一位优秀的古罗斯文学专家。作者2000年在慕尼黑出版的研究专著《古罗斯文学中的世界历史》在学术界颇有声望,但学术研究渐渐无法满足其表达需求了,用作者本人的话来说:“有些东西不适合做编年史和历史文献研究,而是需要另一种语言来表达,需要一种非理性的语言来表达。”因此,他选择走向虚构。成名作《拉夫尔》作为作者创作直觉的产物,在实际材料使用上与研究论文保持了更加紧密的联系。与《拉夫尔》一样,《飞行家》也是非历史的(неисторический роман),而且采用了《索洛维约夫与拉里奥诺夫》中那种片段化叙事模式。这种叙事模式与古罗斯编年史结构非常相似,直白地说,是“剪刀加胶水式的文学”,早期的古罗斯文献就是通过这种形式写就的。

《飞行家》将故事背景放在了作者熟悉的20世纪,上述特征也体现在了文本建构中。小说情节在两个时间层面上展开,一个在20世纪之初;另一个在20世纪末,1999年的夏天。记忆与现实分立于20世纪的两端,如同挑夫扁担两头的货物。普拉东诺夫的线性时间被冷冻实验掐断,复活后在盖格尔医生的建议下写日记以帮助记忆恢复。记忆重构以日记载体呈现,小说的第一部分就是主人公普拉东诺夫的日记。主人公对自己记忆的恢复是毫无控制力的,意识照亮记忆的哪个碎片完全取决于作者的操控,而这绝无可能遵循模仿论。主人公在小说中就说:“若记忆像镜子一样复刻生活,未免太过乏味。记忆是有选择的,而这正是它与艺术的相通之处。”这话显然是作者意识的透露。

图片源自unsplash。

主人公的记忆不是即刻恢复的,而是断断续续,时而清晰,时而模糊,且始终未能完全恢复。日记体的时间是主观的,作者可以自由插入各色片段,小说叙事在20世纪初与世纪末来回穿梭,只需为各个日记标注好日期即可。但主人公并未标记日期,只标注了星期几。星期是短循环,一周七天,这是《圣经·创世纪》中上帝六天创世、第七天安息传说的世俗化运用。时间由此被赋予了循环特质。也就是说,文本通过日记主观视角的呈现和星期标记,具备了超越线性时间的属性,甚至具备了某种永恒性。这也与小说中多次被提及的《鲁滨孙漂流记》形成互文:鲁滨孙流落荒岛也以刻痕记录星期,并以此计算时间。但我们也不能将这种重复视为一种简单循环。这是作者的一种独特时间观,我们可以在两位女主人公身上看到这种时间特质,祖孙俩都叫娜斯佳,小娜斯佳是另一个娜斯佳生命历程的延续,普拉东诺夫先在1920年代爱上安娜斯塔西娅,又在复活后的1999年爱上了她的孙女娜斯佳,如同两次踏进时光长河中,捡到同一块鹅卵石。显然,两个娜斯佳不是同一个人,但却是在另一段时间螺旋上的重复。普拉东诺夫认为,这既是对过往的重复,同时也是对过往的全新呈现。也就是说,作者并不认为时间是线性发展的,也不认为时间是循环的,而是两者的融合。

小说的第二部分采用了三人日记并行的方式来叙述,借助这一方式,事件得以多维度呈现。在小说第二部,作者在每篇日记的小标题上用了一个叙事小把戏,随着叙事情节推进,星期的标记隐去,随后名字也被隐去,只剩下了中括号,最后干脆连括号也消失,小说文本从叙事者壁垒走向融合统一。这也是沃多拉兹金从11至15世纪古罗斯文本总结出来的特性之一:那时候的文学并不在乎作者是谁,重要的是这些话被写出来了,而究竟是谁说的,并不重要。沃多拉兹金的标注小技巧在俄罗斯文学史上也有传统,普希金诗体长篇小说《叶甫盖尼·奥涅金》中的诗节数字标题和省略号等非语言符号也有类似叙事功能,著名学者蒂尼亚诺夫在研究《叶甫盖尼·奥涅金》时将这些符号称之为“次级语义符号”和“文本等价物”,这些小技巧确实也承载了作者在世界观表达上的心思,并不能完全忽略其在整体文本中的语义和符号价值。

作者的小标题变化实际上是世界观的总体体现:让尘世的线性叙事与永恒的循环叙事进入螺旋时间里。这个叙事秘密在盖格尔的日记中被透露出来:“我读到一个说法,日期属于线性时间,而星期属于循环时间。线性时间是历史性的,而循环时间是一个闭环,甚至不算时间。可以把它称为,永恒。”(223)将人物所代表的线性时间和星期所代表的循环时间隐去,两者融合进螺旋时间中,这其中既有重复,也不会陷入线性叙事中,是一种具有生命力的时间结构,或者可以称之为基督时间,是一种有方向的线性叙事与神圣的循环节律结合的产物。这与沃多拉兹金在研究古罗斯文学时得出的结论相似:古罗斯编年史世界观的核心既关乎时间与永恒性,也涉及重复性与独特性。

叶甫盖尼·沃多拉兹金

记忆回溯与救赎

沃多拉兹金的创作突破了后现代主义对文学无意义的执着,形成了对文学虚无主义的抵抗,让文学回归道德场域,使之成为思考和回应现实社会问题的重要空间。小说中的核心理念“复活”就建立在这一基础之上。普拉东诺夫重获新生与《圣经》故事中的拉撒路复活的故事相关。拉撒路死后四天从山洞中走出,他的复活是“神迹”最有利的表现之一。由穆罗姆采夫领导的冷冻再生实验室(Лаборатория по замораживанию и регенерации),简称Лазарь,这与俄语中的“拉撒路”拼写一致,显然这是《圣经》母题在沃多拉兹金小说中的再次闪现。本质上,普拉东诺夫的复活就是神迹,主人公认为,上帝让拉撒路复活,或许就是为了让他赎罪,所以他重新获得的时间是救赎时间。而这赎罪的时间非常之奇特,它来自于神赐,却以道成肉身形式出现,勾连起了尘世时间与永恒时间。救赎时间是沃多拉兹金在研究古罗斯编年史与《圣经》故事中所得出的概念。其根源实际上与《圣经》和宗教观念深刻绑定。古罗斯人认为人生的虚无性、无意义性只能通过个人救赎解脱。

在世界观上,古罗斯人保留着世界是普遍不变的观念。在这种观念中过去与现在并不存在明显清晰的界限,历史表现出某种静止性,俄罗斯学者博奇金娜(М.В. Бочикина)将这种现象称之为“超越时间的共时性”。沃多拉兹金对此观念也进行了迁移,比如小说中谈及俄罗斯腐败的时候,主人公写道:“这已经是我第二次听到他说贪污这个词汇了。但贪污是个永恒存在的话题,1999年如此,1899年也是如此。任何一个年份也不例外。”(70)时间的静止就是永恒,这种永恒并不排除现实时间的独特性,只是凸显了永恒时间与尘世时间的区隔,两者构成一种异样的因果关系。尘世遵循线性时间,天堂遵循永恒时间,两者勾连于“救赎时间”。两者的因果关系在于救赎时间只能在尘世线性框架内进行,但救赎行为本身是通往永恒时间的窗口。尘世时间的价值体现在:只有在尘世生命中人方有获得救赎的机会,即便与永恒时间对立也不会削弱这一时间的根本价值。因此沃多拉兹金的小说有着对尘世现实细节的执着追求。

《飞行家》中借盖格尔医生的视角揭示出了不少作者的创作意识,比如“因诺肯季的历史不单单是超越时空。它还有一个特点,那就是历史是由现象,而非事件构成的。因诺肯季眼中的历史,包括这世间所发生的一切。显然也包括蝈蝈和茶炊”(231),“事件不分大小,每一件都很重要,都在发挥作用”(399)。沃多拉兹金的小说正是以这一方法来填充小说文本的。而且对于尘世时间的重视也体现在因诺肯季的阅读经验中,他在阅读《往年纪事》时注意到编年史家对于无重大历史事件的时间也有记录,因为他们“害怕失去哪怕一小段时间”,这些为永恒而活的人们格外珍惜时间。因为“只有认真度过了自己的时间,真正的永恒才会到来”。(376)这便是沃多拉兹金小说中尘世时间与永恒时间之间的辩证法。

《飞行家》的主要叙事都是通过回溯来完成的,换言之,也就是主人公找回记忆的过程。因为一段悲惨时光,一个神秘技术,主人公降落在另一个陌生的世界。他是历史的见证者,也是现代文明海洋里的鲁滨孙·克鲁索,他在孤岛中艰难生存,不断探寻着记忆与过去。在现代世界中,他是一个没有自己时间与空间的人,他是1999年这个世界的他者,而他的意外降落是为了回到尘世进行救赎,因为在冷冻舱的永恒不动的时间里是无法完成救赎的。沃多拉兹金这部小说与其之前及之后的创作相似之处就在于此。无论是在成名作《拉夫尔》中,还是在2023年的《察金》中,救赎这一主题始终贯穿其中。

《拉夫尔》

作者:[俄]叶夫盖尼·沃多拉兹金

译者:刘洪波

版本:中信出版社|大方 2024年5月

从普遍意义上来看,灵魂救赎主题是作者历史观的选择。这种历史观同样迁移自中世纪罗斯人:作为旁观者,他认为20世纪中的所有历史灾难并非源于物质条件(也就是通常所说的客观原因),完全是因为“人们内心中积累了太多恶……必须找到宣泄的出口”。这些累积的恶导致的灾难须由每个人赎罪来拯救。如果说这是普遍意义上的救赎的话,作为个体,普拉东诺夫重生于20世纪末还有一件个人的救赎事件,那就是扎列茨基之死。小说第一部分,主人公的记忆选择性规避了扎列茨基的死亡事件细节,甚至在盖格尔医生的帮助下,他拿到了平反无罪的证书。实际上,并没有人会怀疑复活后的普拉东诺夫的清白,在所有人看来,他就是一个不幸的受害者,就像前期自己记忆所展示的那样。但小说最后,在颠簸的飞机上,普拉东诺夫想起了当年扎列茨基事件的细节:原来就是他用忒弥斯雕像砸死了扎列茨基这个举报者。在前期记忆中,扎列茨基被主人公的记忆描绘成一个猥琐的偷香肠者、告密者。代表正义的忒弥斯像只是不断重复闪现在描绘中,直到最后才暴露出它是杀人工具。实际上,在安娜斯塔西娅去世之时小说亦有暗示:她的临终遗言是“扎列茨基是我造下的孽……我把他做掉了”。临终前的记忆是错乱的,但她的孙女娜斯佳在之后猜出了扎列茨基案的真凶是普拉东诺夫。新生的主人公却直到最后才回忆起事实,此事被他藏在了记忆最深处。忏悔、赎罪由此成为普拉东诺夫重生的价值与意义:“因为我悔了罪,它就变成了一种解脱。它既存在,也被消除了。” 而尘世时间与永恒时间在赎罪时刻弥合,个体完成救赎步入永恒时间。

集中营与乌托邦

《飞行家》至少触及了俄罗斯文学中的集中营文学(лагерная литература)和彼得堡文本(петербургский текст)两个传统。但这两个传统也是作者构建文本的元素之一,就像科幻这个外壳一样。许多当代俄罗斯作家都将目光投向20世纪,去重写20世纪的俄罗斯,比如雅辛娜的《祖列依哈睁开了眼》。

作家们回溯20世纪灾难深重的时刻,以图为当代俄罗斯寻找出口。《飞行家》是作家尝试从道德层面整合苏联生活经验的一个尝试,而集中营几乎是俄罗斯作家们重写苏联历史过程中不得不面对的问题。集中营文学自索尔仁尼琴和沙拉莫夫之后奠定了其沉重与灾难的书写范式,但沃多拉兹金并没有选择他们的传统写实路径来描绘地狱场景(尽管小说中的主观记述,其可怕程度也不遑多让)。索尔仁尼琴和沙拉莫夫的文学来源于自身的真实体验,沃多拉兹金虽为苏联时代生人,却并未成为受害者,书中对集中营的描绘或与曾授业于他的著名学者利哈乔夫院士的经历有关。作者2002年曾出版过《德米特里·利哈乔夫及其时代》一书,对利哈乔夫本人在索洛维茨劳改营中的场景是熟悉的。但书中的集中营描绘更多来源于作者对既成文本的独特加工。需要特别强调的是,冷冻实验这个乌托邦场景让主人公从地狱场景解救出来,集中营这种人间炼狱的书写范式在这部小说中被弱化了。乌托邦模式甚至在某种程度上掩盖了一场关于创伤与牺牲的集体无意识,苦难被消弭在这场神秘的重生神话之中。

但作者对正向乌托邦的排斥是强烈的,小说借助盖格尔医生的叙事透露出作者的世界观。当因诺肯季看了苏联的电影和电视剧,义愤填膺地对着电视上的一个共青团员大发牢骚:“劳改营里还关着数百万人,而她脸上却洋溢着由衷的幸福……不管出于什么原因,他怎么能幸福?啊?”普拉东诺夫不喜欢乌托邦,对他而言,追求幸福会导致厄运。主人公亲身跨越了那个被许诺的光明未来,现实历史碾碎了乌托邦承诺,这是他不喜欢乌托邦的根本原因,他对于乌托邦强加于现实世界所带来的灾难与人性代价有其自身认知,所以根本上而言它是反乌托邦的。但这本身反映出作者意识形态的矛盾性,他对于世纪末乌托邦世界落幕后的俄罗斯态度是复杂的:“现在他们似乎得到了自由,可脸上却满是酸涩!以前我曾坚信,快乐会随着自由到来。”(274)曾经满含恨意的乌托邦落幕了,但来到世纪末的俄罗斯,自由的到来也并未改变民众脸上的酸涩。小说中对乌托邦的态度衍生成了2019小说《布里斯班》的核心主题。

《飞行家》外文版封面。

小说中的核心隐喻“飞行家”实际上也有乌托邦元素,这是一个文学的乌托邦。飞行家是主人公重生后不久就想起来的词汇,普拉东诺夫曾一度认为这是自己的职业。但这远非一个职业爱好可囊括,它是一个复杂的象征。首先,飞行这一行为隐喻垂直上升,远离尘世的混乱、肮脏和苦痛,这与乌托邦原始冲动——寻找并抵达别处完美契合;再者,天空是一个纯净的视角,象征一种理想化的、脱离具体性的永恒视角,主人公渴望飞行,渴望对现实的超越,渴望一个更纯粹的国度。

小说中主人公对勃洛克的诗歌《飞行家》非常熟悉,这也让小说与白银时代象征主义文学传统产生了某种联系。主人公认为,在俄语中飞行家(авиатор)这个词,相对于飞行员(лётчик)更有飞行的美感,带有自由与马达轰鸣的想象。沃多拉兹金认为文学应该是朝向天空的,创作者就像飞行家一样:“我们这些地上的人,仿佛碾入尘土的微小蝼蚁。而天空之中,一切都截然不同。”(147)作家不应沉醉于日常书写之中,尽管日常生活与细节也极为重要,作家的使命应在天空。白银时代象征主义世界观的核心在于此岸世界与彼岸世界二元关系,象征主义者迷恋彼岸,轻视现实世界,而后阿克梅派呼吁回归尘世,回归物质性。沃多拉兹金的理念受白银时代观念的影响,其理念拥有辩证法思维,介于象征主义与阿克梅派之间,就像小说中所说的一样,只有认真度过自己的时间,真正的永恒才会到来;也像飞行家一样,既关注着尘世,又高悬于尘世之上,飞向永恒。

图片源自unsplash。

本文为独家原创文章。作者:刘淼文;编辑:张进;校对:赵琳。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

不错过每一篇精彩文章~

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6