“之前提到的3800亿元投资,考虑到客户需求,可能规模偏小了,因此不排除未来会进一步增投。”11月25日,阿里巴巴集团发布2026财年第二季度财报并召开分析师电话会,CEO吴泳铭在会上的这番话在资本市场引发不小反响。

此次表态,也将外界视线拉回到今年2月:彼时,阿里宣布未来三年将投入3800亿元用于建设云和AI基础设施,超过过去十年的总和。

在这条日益拥挤的AI赛道上,阿里选择了一条与众不同的路径:不做只顾淘金的“矿工”,而是做“卖铲人”。

算力生意的底层支撑

阿里最新财报显示,在旺盛的AI需求推动下,阿里云季度营收同比大增34%至398亿元,其中AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。经调整EBITA同比增长35%,达36亿元,较上个季度同比26%的增长率进一步提升。

高盛在报告中预测,阿里云在2026财年和2027财年的收入增速将分别提升至23%和25%,超过此前预测的13%和14%。

“在两到三年的扩展周期里,需求增长远快于供应提升,所以AI资源在三年内仍将处于供不应求状态。”吴泳铭在电话会上表示,包括阿里及美国大型云厂商在内,不仅新一代GPU基本满负荷运行,连三到五年前的老一代GPU也处于满负荷的使用状态。

这种供需失衡的局面,为算力供应商创造了难得的市场窗口期。瑞银测算,阿里云未来或将以每年新增1-2GW的速度扩张其数据中心容量,这可能转化为每年高达1000亿至2000亿元人民币的增量资本投入。另据摩根士丹利测算,从2026年到2032年,阿里云每年新增的容量将超过3GW,这一规模与该机构预测的2025年整个中国市场3-4GW的新增容量相当。

用AI同时撬开B端和C端市场

在今年9月举办的云栖大会上,吴泳铭首次系统阐释了通往ASI(超级人工智能)的三阶段演进路线,并明确了阿里云作为“全栈人工智能服务商”的两大核心路径:通义千问坚定开源开放路线,致力于打造“AI时代的Android”;同时构建作为“下一代计算机”的超级AI云,为全球提供智能算力网络。

大会期间,阿里云大模型“七连发”,在模型性能、深度推理、多模态、Agent及Coding能力等方面均实现新突破,其中旗舰模型Qwen3-Max性能超过GPT5、Claude Opus 4等国际竞争者,跻身全球前三。

目前,通义已成为全球最大的开源模型族群,这一生态优势也正在转化为商业机会。各行各业均在加速与阿里云达成AI合作,包括NBA、万豪、中国银联、博世等一众行业头部企业。

在AI to B业务高歌猛进的同时,阿里通过千问App打响了AI to C的第一枪,正式宣告“两条腿走路”的战略方向。

千问App公测一周下载量就超过1000万,超越ChatGPT、Sora、DeepSeek,成为截至目前增长最快的AI应用。按照阿里官方的说法,千问App的战略目标是打造未来的“AI生活入口”,成为一个“会聊天能办事”的个人AI助手。

吴泳铭在财报会上解释了这一决策背后的考量:一方面,Qwen3-Max的模型智能水平、工具调用能力都已达到全球领先;另一方面,AI和阿里电商、地图、本地生活等业务生态的协同是更大的想象力。基于AI模型和阿里生态优势,千问App有望率先打造未来的AI生活入口。

做AI时代的“长跑者”

随着AI投资热潮持续升温,市场对AI泡沫的担忧不绝于耳。对此,吴泳铭回应称:“预计未来三年AI泡沫大概率不会存在。”

而从实际应用来看,AI技术已在持续释放价值。

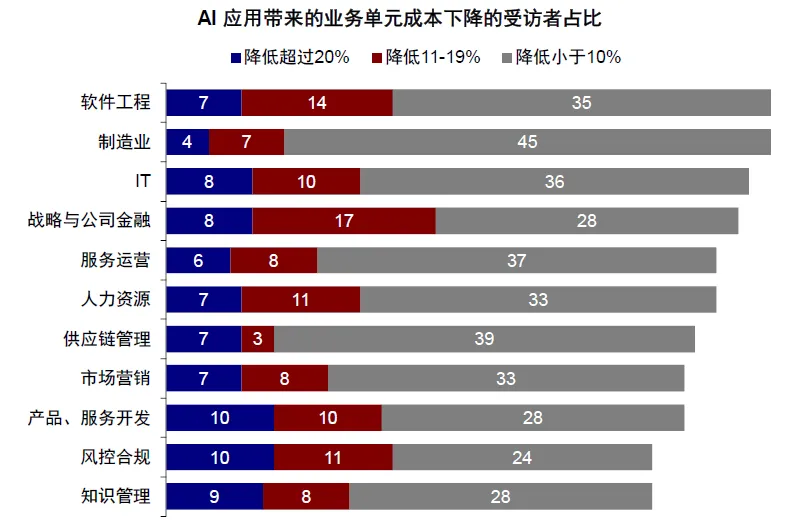

中金公司在研报中指出,AI创造的需求可以分为外延颠覆式创新和内生对现有系统降本增效两个层面。虽然外延需求可能存在时滞,但内生部分的降本增效已经开始显现成果。

麦肯锡调查显示,当前使用AI平均可帮助受访企业降低9%至11%的成本。若仅从标普500企业的维度粗略估算,其SG&A(所有经营业务所需的销售及一般开支)总规模约3万亿美元,约等于一年可以节省3000亿美元的成本,相当于Open AI 200亿美元年化收入的15倍。

资料来源:麦肯锡,中金公司研究部

对于阿里巴巴来说,资本市场更关心的是:AI能否真正转化为可持续的营收?公司如何保障收入的持续增长?

事实上,阿里当前正从两方面构筑AI时代的核心竞争力。

一是加快“出海”步伐。

“阿里云将加速打造覆盖中国、日韩、东南亚、中东、欧洲、美洲的全球云计算一张网,一张具备最佳AI技术服务能力和全球竞争力的云计算网络。”吴泳铭曾这样表示。

截至今年9月30日,阿里云在全球29个地区运营着91个可用区,并宣布在巴西、法国和荷兰新建数据中心。同时,阿里云还于今年7月宣布在新加坡设立首个AI全球能力中心,在马来西亚和菲律宾新增数据中心,持续完善在东南亚市场的算力布局。

二是以AI重构阿里“科技+零售”的估值逻辑。

当前,AI已展现出赋能整个阿里生态的乘数效应:以阿里云为中枢,将AI算力与算法模型变成可复用的能力,渗透至电商、物流、本地生活等业务板块,推动各业务从“单点突破”转向“协同增效”。

财报显示,阿里巴巴核心电商业务在今年天猫双11首次大规模通过AI提高商家效率和消费者体验,覆盖搜索、推荐、广告、商家运营工具、C端导购等核心场景。双11期间,有500万商家使用AI工具,实现平均1.5倍的效率提升。

吴泳铭在电话会上表示,阿里巴巴在AI to B和AI to C两大方向齐发力,这将激发核心业务产生更大的协同效应,成为驱动阿里巴巴持续增长、迈向新高度的动能引擎。

粗略计算,2025年初至今,阿里巴巴港股股价累计涨幅已超94%,AI战略正在成为推动其估值重构的关键变量。

未来展望:分化中的机会

中金公司指出,AI技术仍蕴含巨大潜能,短期二级市场的波动并不影响实体产业的投资价值。在这个过程中,龙头间也将出现差异化表现,那些能够将领先模型与多元业务场景深度结合、形成可规模化商业闭环的企业,将更有机会受益。

阿里凭借其在电商、云计算、本地生活等多元业务的生态优势,正试图打造这样一个可规模化的商业闭环。其B端和C端业务形成的协同效应,已成为其他纯模型公司或纯应用公司难以复制的竞争优势。

面向全球市场,阿里在11月17日宣布将推出千问APP国际版。此举标志着阿里正式加入全球AI应用竞争。依托开源模型Qwen的海外用户基础,阿里将与ChatGPT等国际对手直接竞争,这场竞争不仅关乎市场份额,更关乎下一代AI生态的主导权。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6