近日,“11·27”大屠杀脱险志士傅伯雍的侄儿、重庆画家傅显渝历时五年,用画笔全面、真实、完整地还原了伯父脱险经历以及300多位革命烈士慷慨就义的历史,绘成共计两百多页的连环画正式出版。

在这一纸一笔里,饱含了他对先辈的敬意、对红岩精神的信仰,以及永不泯灭的怀念。

傅显渝正在创作。 上游新闻记者 周本帅 摄

“希望大家都不要忘记这一天……”

在重庆解放前夕的1949年11月27日,发生在歌乐山下白公馆、渣滓洞看守所的那一场大屠杀震惊中外、惨绝人寰,200多名共产党人、革命志士惨死在国民党特务的屠刀下。而“11•27”对于傅显渝的家族而言,更是一段刻骨铭心、终生难忘的记忆。

“就在那个血腥之夜,我的伯父傅伯雍差一点葬身于枪林火海之中!几天之后,年仅25岁的父亲曾孤身一人从家乡垫江跋涉数百里,赶到重庆为大哥‘收尸’(因当时还不知他已脱险)……”

但对于“11•27”大屠杀,许多人仅知大概,且一般人也仅知道“11•27”当天的屠杀。实际上,“11•27”前后共有七批次屠杀,共有300多人遇难。

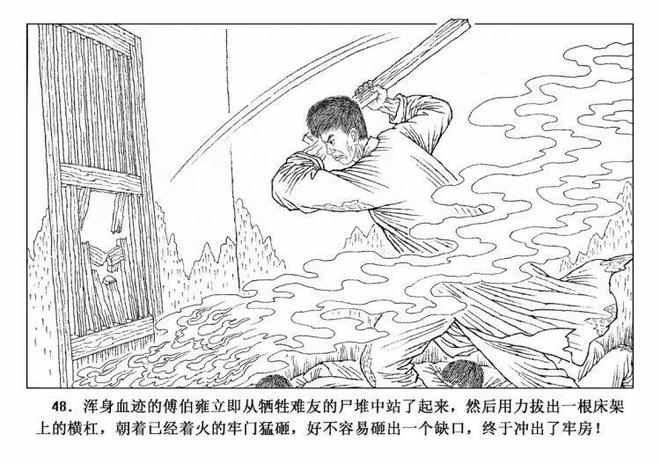

以前,傅显渝心中也有许多疑惑和好奇,比如渣滓洞看守所戒备森严,而且“11•27”大屠杀时先是特务用卡宾枪扫射,再入室补枪,最后又放火焚烧,伯父及其他十四名难友又是如何从枪林火海之中逃出来的呢?

1963年,11岁的傅显渝读到的第一部长篇小说就是《红岩》;上世纪八十年代,又读了伯父写的长篇回忆录《狱中斗争纪实》,还根据书中情节创作了插图;此后若干年,他又陆续读了伯父、父亲及其他脱险人员写的不少回忆文章……渐渐地,“11•27”大屠杀的经过及伯父的脱险经历在脑海中逐步丰满了起来。

“这是一段不该遗忘的历史,倘若忘记,就对不起为新中国的建立而献出生命的先烈们!”早在十多年前,傅显渝便产生了将“11•27”大屠杀详细经过画成连环画的强烈愿望和创作冲动,却迟迟没敢动笔。

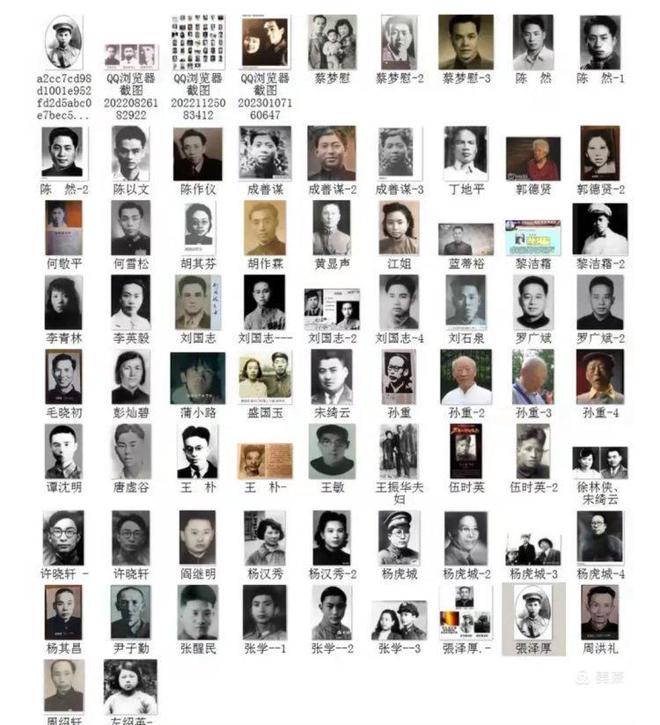

作者搜集的遇难烈士及脱险志士的影像。

作品中的人物形象。

真实还原指甲盖大小的画中人物

2018年,傅显渝曾采用铅笔素描的绘画手法,根据父亲当年为伯父“收尸”的经历,试着画了一本仅有10幅的短篇连环画《收“尸”记》,算是为正式创作的“热身”。

为了收集素材、资料,他专程多次到白公馆、渣滓洞看守所旧址、戴公祠旧址实地走访,找工作人员了解情况,拍下上千张照片。还收集了大量有关“11•27”大屠杀的报刊、书籍资料以及伯父、父亲写的回忆文章和当年老照片。

2021年6月初,傅显渝正式开始绘画创作。

他先在电脑上用数绘板画出草图,又对所有草图逐一进行反复推敲、修改,使其成为较为精细的数码草图,接着将电脑中的数码草图打印出来,放在拷贝台上,把素描纸蒙上再手绘画出铅笔稿,然后通过手绘勾上墨线。

他在画面中最大程度还原真实的历史细节及建筑、场景,例如渣滓洞看守所走廊上的木质立柱形状、白公馆牢房旁台阶的石梯有几级,都尽量还原老照片。

连环画中涉及有名有姓的人物有五六十人,傅显渝从网上搜寻到照片,尽量画出他们的真实相貌,哪怕人物头部仅有指甲盖大小。连黄显声烈士殉难时身上穿的毛皮背心,也照实呈现在画纸中。

老人平时要带孙、做家务,只能见缝插针地创作,中途还做了白内障手术,常常要根据用眼距离的变化,不断转换使用三副不同度数的老花眼镜,加之年过七旬常感腰部酸痛,因此画得颇为吃力。

耗时7年终于出版 愿赠书以烈士后人

历经近14个月,以伯父傅伯雍在“11•27”渣滓洞大屠杀中脱险经历为主线编绘的连环画《冲出魔窟》完成。紧接着,他又用了14个月创作另一本《黎明前的大屠杀》,全景式介绍了“11•27”大屠杀的完整经历,还包括“11•27”之前的五次屠杀(杨虎城将军、陈然、江姐、杨汉秀等多人遇害)等内容。

此套连环画在创作之中,随着笔下情节的进展,傅显渝的脑海里会浮现出当年的场景,不知不觉中常常热泪盈眶。

连环画作品。

遗憾的是,傅伯雍于2014年12月初以95岁高龄去世,因此画中有些细节已无法找当事人一一求证,只能凭推测和想象画出。“假如我能早一些年创作此套连环画,伯父能在生前为我的创作提供细节和意见,并能看到这套连环画的出版问世,该多好啊……”他多次感叹。

为让此稿更加完善,不留遗憾,傅显渝今年又花了三个多月,将《冲出魔窟》全部近百幅画稿在构图基本不变的基础上,又重新手绘画了一遍!

连环画从2018年11月开始收集素材,到2023年10月绘画创作完成,用了五年时间。因涉及重大历史题材,进入出版环节时的审核就更加严格,又花了近两年时间。

如今,老人多年心愿已了——为后人留下一部真实、全面、详细的有关“11·27”大屠杀的图像资料,以此告慰重庆解放前夕牺牲在歌乐山下的英烈们,为传播红岩精神尽微薄之力。

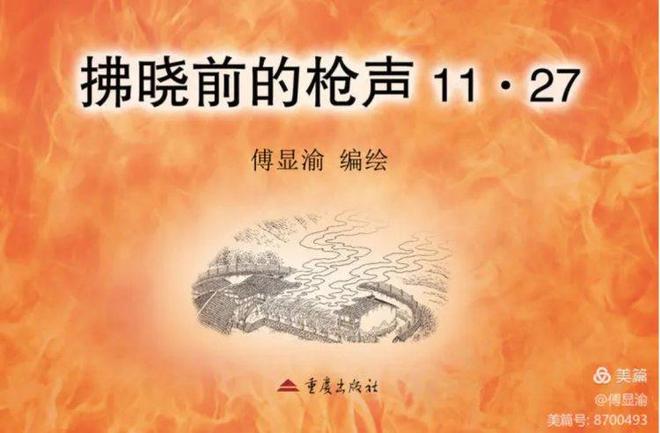

封面

近日,这部连环画套书《拂晓前的枪声 11·27》由重庆出版社出版,包括《冲出魔窟》《黎明前的大屠杀》两册。傅显渝还希望能联系上“11·27”大屠杀死难烈士及脱险人员的后人,送上此书表达悼念之情。

上游新闻记者 纪文伶 受访者供图

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6