“阜阳好礼”入选2025年度全省“皖美消费特色场景”;3件商品在2025中国特色旅游商品大赛中获奖;5件商品在2025年“安徽有礼”旅游商品大赛中脱颖而出…… 近期,“阜阳好物”屡屡“出圈”。 古老青铜器化身“呆呆龙”盲盒,孔雀羽毛“飞”进时尚首饰,文峰塔“变身”会发光的冰箱贴……近年来,我市着力推动文创旅游商品行业发展,打造出一批迎合新消费理念,兼具时代创意与地方风骨的“阜阳好物”,让特色文化成为“可带走的记忆”,为外界打开一扇读懂阜阳的新窗口。

“呆呆龙”造型摆件 文创产品:城市文化变得可亲可感 在“阜阳好礼”双清湾店,一只体型圆润的“大阜”玩偶,受到众多游客青睐。 “‘大阜’的造型很独特。”店里的销售人员翟诗慧介绍,设计师从淮河文化入手,选定传说故事中的“无支祁”作为创作原型,使其形象彰显城市文化底蕴。它额头上的“颍河玉珠”散发柔和光芒。胸前的“阜”字印记,就是它名字的由来。 在阜阳市博物馆一楼文创店的货架上,摆件、马克杯、毛绒玩具、钥匙扣等“呆呆龙”系列文创产品也颇受欢迎。 “呆呆龙”从文物龙虎尊龙头造型“变身”而来,让人瞬间“萌化”。 几十公里外,颍上企业推出的文创雪糕、文创粽子、文创月饼等文创食品,已成为越来越多游客“舌尖上的颍上记忆”。特别是文创月饼,根据当地地标建筑做出不同造型,比如九合塔是塔型、管仲老街是方型,充分将地域文旅特色融入传统糕点。 此外,在我市多家文创店,文峰塔、魁星楼、颍州西湖“变身”书签、冰箱贴;T恤印着“天阜异禀”“一夜抱阜”等字样;手绘石膏、香薰挂件融合阜阳地标建筑、荆芥、荷花、月季等元素,更是令人应接不暇。 这些充满巧思的物件,以亲切的形态与实用的功能,无声讲述着城市故事,让城市文化变得可亲可感,成为连接人与城、过往与当下的情感纽带。

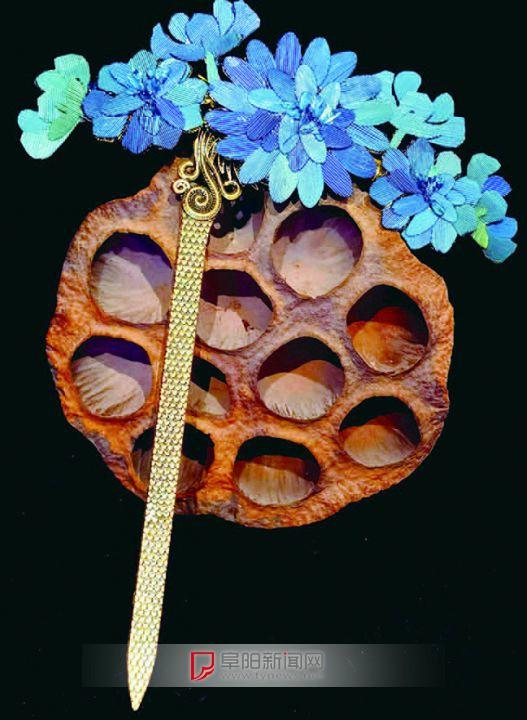

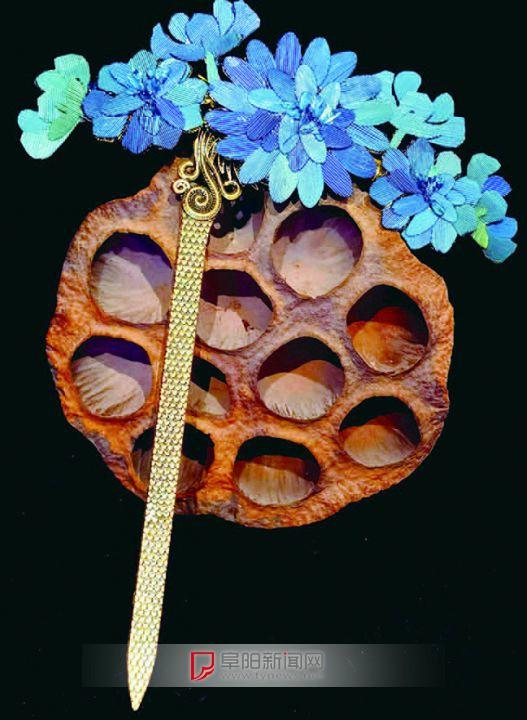

“心动点翠之‘羽’众不同”首饰。(图片由受访者提供) 非遗好物:传统技艺与现代创意的碰撞 如果说文创产品是阜阳文化“年轻化表达”的生动注脚,那么非遗技艺与现代创意的碰撞,则为“阜阳好物”注入更厚重的历史基因。 精美的扇子、熠熠生辉的胸针、玲珑可爱的耳坠……这些颇受外地游客青睐的工艺品,并非由金银玉石打造,而是以孔雀羽毛为原料制作而成。 它们,均出自安徽孔雀公主工艺品有限公司。“我们使用的是太和传统羽粘制作技艺,将古老的非遗点翠工艺与现代审美理念融合。”公司创始人关丽介绍,一次偶然的机会,她进入孔雀养殖领域。在经营过程中,她敏锐察觉出旅游商品的巨大市场潜力,果断转型,从依靠养殖获利,转向以孔雀羽毛工艺品为主打产品。目前,企业已拥有项链、耳饰、发夹、胸针及家居等10大系列、500多种装饰品,形成一条独特的“美丽”产业链。 前不久,2025年“安徽有礼”旅游商品大赛中,公司推出的“心动点翠之‘羽’众不同”首饰系列,因用料新奇、工艺精湛、雍容华贵,斩获金奖。 在2025中国特色旅游商品大赛中,来自界首市祥雨竹编专业合作社的竹编旅行挂臂风扇,同样将非遗技艺融入产品,获得铜奖。该产品由省级非物质文化遗产“界首竹编”省级和市级代表性传承人共同研制,创新性采用了蜗牛外形和臂挂方式,同时利用竹材特有的编织纹理和曲面风道,有效吸收湍流噪声,深受年轻人欢迎。 近年来,同样焕发活力的还有阜阳剪纸、刻铜等非遗技艺。在阜阳多家文创店内,剪纸作品被制成精致摆件,刻铜工艺融入日常生活物品,“鎏金丝舞”丝巾上印有文物纹样,成为被外地游客“打包带走”的旅游好物。 这些承载着千年智慧的非遗手艺,正通过创新设计焕发出新的生命力,真正“活”在当代人的日常生活中,吸引着人们重新发现、欣赏并传承宝贵的文化遗产。 阜阳好礼:让游客“带回去的文化” 无论是文创产品的“萌系出圈”,还是非遗好物的“技艺新生”,都离不开系统性培育。 为促进城市文旅产业发展,培育文旅消费新增长点,今年6月,我市启动2025年“阜阳好礼”城市文旅品牌商品征集大赛,共吸引129家企业的206件商品报名参赛,最终评选出50件“阜阳好礼”获奖商品。这些获奖商品,除了传统土特产外,还包括传统工艺品13件、纪念衍生品7件、文化科技创意商品1件。 同时,由市文旅体局打造的“阜阳好礼”城市品牌展示店,开业以来到店人数近20万人次,销售收入近200万元。“阜阳好礼”也将逐步增设品牌展示店,推动文创产品、非遗商品进博物馆、机场、高铁站。 创业者的创新意识加强、对文化内涵的挖掘加深,再加上政府的引导支持,共同推动了阜阳旅游商品从“买回去的物品”变为“带回去的文化”。 市文旅体局相关负责人表示,未来将持续推动创新型旅游商品开发,丰富其文化内涵,实现地方品牌建设与文化传承的双向赋能,让游客带着这些旅游商品离开时,将阜阳的千年文脉也悄然“装”入行囊。 |

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6