2023 年 8 月 29 日,全球首款支持卫星语音通话的大众智能手机(现代意义上的智能手机)「华为 Mate 60 Pro」在各大电商平台悄然上架,「卫星通话」这个标签再一次把人们的视线从地面基站,拉向了头顶的太空。

两年过去,越来越多的手机厂商宣布支持「卫星通讯」。然而,在当前的宣传中,「卫星通讯」一词的内涵显得模糊且混乱。不同厂商所宣传的功能——无论是应急短信、卫星通话还是未来的卫星上网——其背后的技术路径、成本结构和使用限制大相径庭。

不如让我们从它的过去与现在出发,一同窥探可能的未来。

「通讯」的概念十分宽泛,从简单的信号传输到高清视频通话都涵盖其中。因此,在展开讨论之前,需要先明确一点:当前手机厂商所宣传的「卫星通讯」到底在说的是什么?

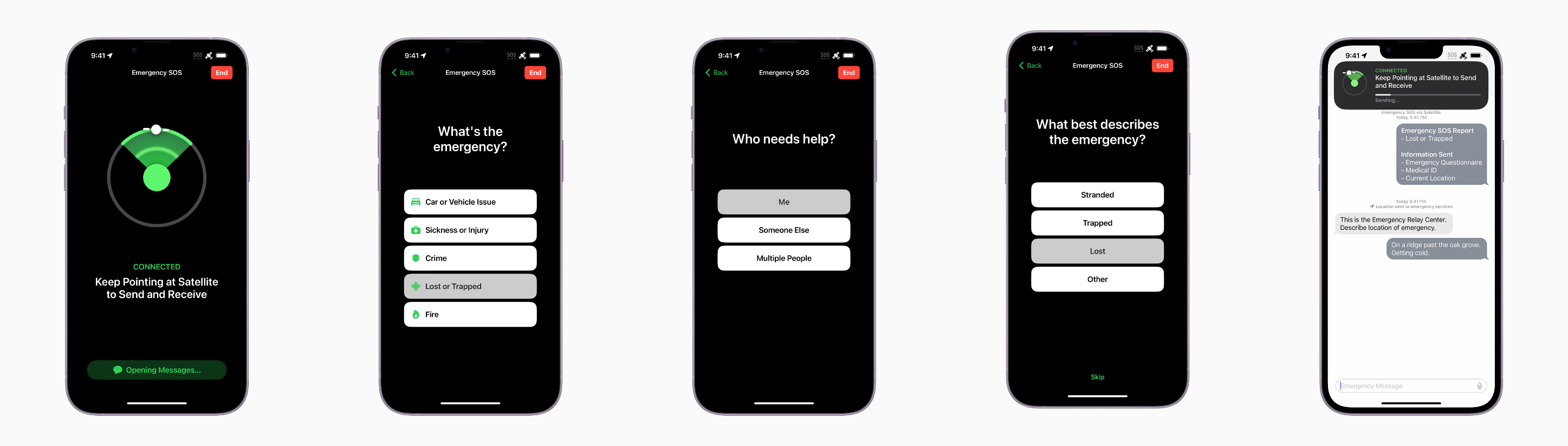

在我看来「卫星通讯」最早的起点是 Apple 在 2022 年为 iPhone 14 引入了 Emergency SOS via Satellite(紧急卫星 SOS)1,使用户即便身处于没有蜂窝网络和 Wi-Fi 的偏远地区,依然能够通过卫星向紧急服务中心发送求助信息。

在这一过程中,iPhone 相当于信号源。整套「卫星通讯」流程只能将固定格式的「卫星消息」单向发送至卫星。

同年,华为在「Mate 50」系列中推出基于「北斗卫星短报文」的类似能力。相比之下,华为允许用户发送自定义的简短内容,相当于在没有地面网络时,也能通过卫星发出一条自定义的「卫星短信」。

不过在当时,无论是 Apple 的固定模板,还是华为的自定义短信,这类技术都受限于带宽,只能承载少量文本。

而等到第二年的 华为 Mate 60 Pro 就加入「卫星通话」语音功能,首次让大众智能手机能够直接进行卫星语音通话。

所以我们这里先回答第一个问题,从通讯方式来看目前消费级智能手机上搭载的「卫星通讯」实际上有三种类型:

卫星通讯并不是什么新鲜事,从第一颗人造地球卫星「斯普特尼克 1 号」发射以来2,我们就一直在探索如何把「通讯」延伸到太空。

1957 年 10 月 4 日,苏联发射了世界上第一颗人造卫星「斯普特尼克1号」。 斯普特尼克 1 号在轨运行了 92 天,绕地球飞行约 1400 圈,运转了 6000 万千米。

期间卫星上搭载的无线电发射器以 20.005 和 40.002 兆赫的频率持续发送 「哔-哔-哔」 的信号,这相当于是一次持续的面相全体人类的单向通讯。

自此,通讯不再局限于地面。上世纪九十年代,摩托罗拉提出一项超前构想:以多颗近地轨道卫星打造全球无死角的通讯系统,可视为一场雄心勃勃的全球通讯网络统一计划。「卫星通讯」也由国家级应用逐步扩展至个人通讯领域。

马上,摩托罗拉就投资并成立了铱星公司,通过 66 颗低轨卫星,组成全球卫星通信系统。3

一个有趣的小知识:

铱星系统初期设计认为,必须设置 7 条卫星运行轨道,每条轨道上均匀分布 11 颗卫星,才能达成全球信号覆盖。由于它们就像化学元素铱(Ir)原子核外的 77 个电子围绕其运转一样,所以该全球性卫星移动通信系统被称为铱星。后来实际证明只需要 66 颗,但依然保留了该名称。

然而,理想与现实之间始终存在距离。铱星系统虽然在技术上极具前瞻性,也成功完成了全球覆盖的目标,但其面向的应用场景远比预期要窄得多。

与此同时,地面蜂窝网络的发展速度远超行业预期,建设成本也在快速下降。随着 GSM 标准4在全球普及,运营成本更低、终端更轻便、语音质量更清晰,加上国际漫游协议解决了跨境通讯的问题,使其在大多数场景下都比昂贵且复杂的卫星电话更具吸引力。对于普通用户来说,「能在珠穆朗玛峰顶打电话」固然新奇,却从来不是日常必需。

在这场「太空网络」与「地面网络」的竞争中,铱星最终难以抵挡更经济、更成熟的地面移动通讯体系,结局以商业失败收场。

直至今日,个人消费级通讯依旧由地面网络占据压倒性主导;但卫星通讯则继续在国防、安全、紧急救援等专业场景中承担不可替代的角色。

如果说铱星时代的卫星电话属于「面向少数专业人群的独立设备」,那么近两年里,卫星更倾向寻找与大众智能设备的交汇点。因此,许多手机厂商开始尝试把卫星链路集成到普通智能手机里。但这并不意味着「手机已经具备完整意义上的卫星通讯能力」,而更像是技术探索阶段。

为避免产生误解,我想先强调一点:智能手机与卫星的结合尚未形成统一的技术标准,自然每个设备的体验也并不一样。不同厂商在功能范围、描述、通信协议与使用方式上都有明显差别。

在这种背景下,理解厂商所宣传的「卫星短信」与「卫星通话」尤为重要,避免受到宣传语的误导。所以,我整理了近年来支持「卫星通讯」的部分手机,以及它们在官网关于这项能力的描述。

可以看到,支持「卫星通讯」的手机都将其当作主要卖点之一,放在了官网的显眼位置。但仔细研读一番发现,各家支持的「卫星通讯」似乎有那么一点差别。

其中,「华为 nova 14 Ultra」与「小米15Ultra」明确提到了支持「发短信」和「通话」的功能;而「红米 Note 15 Pro+ 卫星版」和「OPPO Find X9 Pro 卫星通信版」却只提到「发短信」这一功能。

这是因为两者的实现原理与背后技术截然不同:目前国内手机上的「卫星短信」多依托「北斗卫星」的「短报文」能力;而「卫星通话」则基于「天通卫星」。要实现这些功能,都必须具备相应的硬件支持。具体而言:

由于需要额外的硬件支持,具备卫星通信能力的机型相较普通版本通常会有更高的硬件成本。例如,「OPPO Find X9 Pro 卫星通信版」(支持北斗短报文)较同配置的非卫星版本贵 300 元。相信支持卫星通话能力的手机往往只会更贵。

有了对「卫星通讯」的基本概念,也了解了各类智能手机在功能集成上的不同做法,我们接下来就能从更贴近体验的角度,看看这些通信能力究竟是通过哪些方式提供给我们的:

需要说明的是,这三类并非行业的标准分类,而是基于当前技术形态所做的归纳,实际产品中也可能出现交叉或混合模式。不过,从用户的视角来看,它们之间最显著的区别通常会体现在资费结构上。

以「运营商主导型」为例:

中国电信于 2023 年 9 月率先推出基于天通卫星的「卫星通话」业务,该服务主要依赖中国电信 SIM 卡开通相应套餐实现。中国联通也紧随其后,于 2025 年 9 月获得工信部颁发的卫星通信业务许可5,并已在部分地区试运行。预计未来中国移动也将跟进,实现「三网卫星」全面覆盖。

目前,在「中国电信」APP已经可以在线办理这项业务,简要资费情况如下:

与此类似,「卫星服务商主导型」通常也采用单独套餐的形式,只是需要额外购买终端设备(如 Starlink Kit);而「设备厂商主导型」则短期内更多通过机型溢价与系统功能捆绑,长期来看则可能变为另一种「套餐」。

「有了卫星通讯是不是意味着我再也不会『无服务』」?不是

一个热知识:产品宣传中的关键信息,往往不在最醒目的大字标题里,而是藏在底部的小字说明中。以「华为 nova 14 Ultra」为例,其官网页面下方附有两段重要提示:

- 天通卫星通信需开通天通卫星业务运营商的相关业务使用,该功能实现与运营商业务部署相关,请以当地运营商实际业务为准。为保障飞行及通信安全,飞机关闭舱门期间请勿使用卫星通信功能。卫星寻呼功能需在卫星信号覆盖范围内支持,在弱卫星信号场景下自动开启,单次最长在线时长为 24 小时。

- nova 14 Ultra 为北斗卫星消息提供移动终端硬件,需在空旷无遮蔽处使用。首次使用前需在有地面网络的环境下,通过畅连应用激活或者开通运营商北斗卫星短信相关业务。仅支持通过畅连应用发送北斗卫星图片消息,图片经有损压缩,压缩效果受卫星网络带宽限制;自由编辑消息文本长度也受卫星网络带宽限制,请以实际体验为准。此功能仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)。

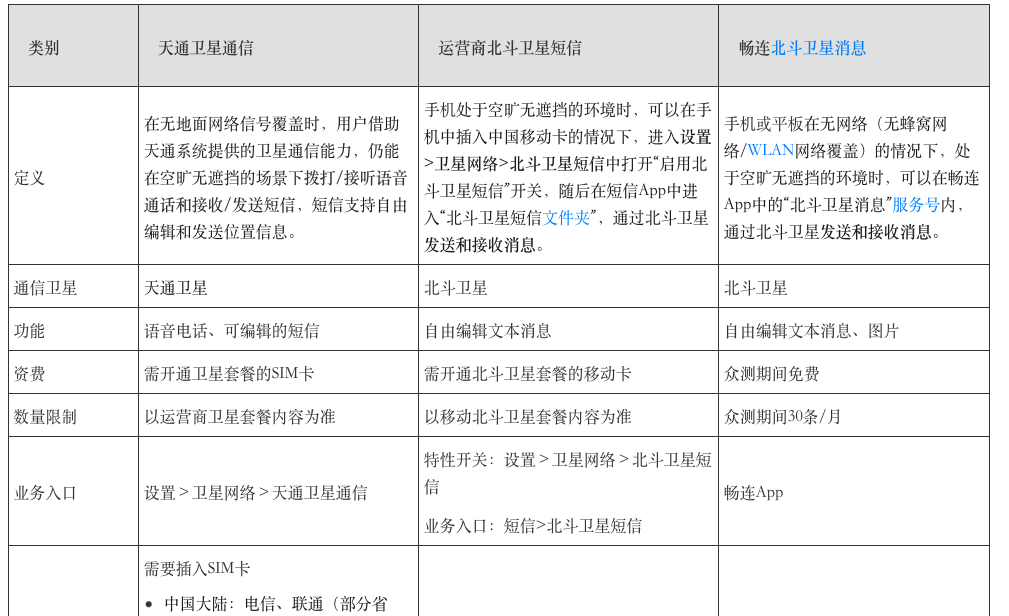

此外,华为官网还提供了《运营商北斗卫星短信、畅连北斗卫星消息与天通卫星通信规格对比》,对各类功能的使用条件和限制有更为详细的说明。

从这些说明中不难看出,「卫星通讯」功能并不是一个「随时可用」的通讯方式,它的可用性不仅取决于手机自身是否支持,还需要:

此外,我们之前提过不同卫星体系(如天通、北斗短报文)在传输方式、容量与带宽上存在天然差异。所以,「卫星通讯」在现阶段更适合被视为一种在特定环境下可用的补充手段,其可用性和能力边界都远不及地面网络。

尽管「卫星通讯」有不少前提条件和环境限制,但它依然是在常规手段全部失效时,能够发出求救讯号的最后一道保险。真正决定这份保险是否可靠的,也在于你是否提前做好准备:

以上这些,是在当前阶段作为我们所能做到的准备。而面对一项仍在迅速发展的技术,我们也只能保持期待——它未来是否能在更多关键场景中真正发挥作用,还需要继续观察。

当前,手机厂商推出的卫星通信功能仍处在标准不统一、体验差异明显的阶段。这股争相布局「卫星」的趋势,不免让人联想到当年的「全面屏」「灵动岛」等概念热潮。无论其背后更多是技术探索,还是营销驱动,「卫星通讯」最终都将由市场和真实需求来决定它的形态与走向。

对于未来,我们很难给出确定答案。就像二十年前曾风靡一时,被视为天才发明的「万能充」,当时因通用性而备受欢迎,却也没能抵挡设备标准化、一体化的发展趋势,最终悄然淡出日常生活。。

但从现有趋势和卫星通讯存在的问题来看,我想卫星未来有下面几个可能的发展方向:

可以预见的是,卫星通信在未来几年仍将作为地面网络的补充存在,其核心价值依旧集中在「关键时刻」:当用户脱离信号、遭遇极端环境或面对突发状况时,至少还能保持基本的联络能力。它未必是日常高频使用的功能,却可能是设备体系中那种——平时被忽略、真正需要时却能提供可靠底线的能力。

回顾卫星通信的发展,我们可以看到:在智能手机中加入这项能力,虽然还没有成熟到完全普及,但它正处在从专业应用向日常场景逐步渗透的过渡阶段。

以上就是本文的全部内容了,希望可以帮你解答关于「手机卫星通信」种种问题。最后,也欢迎大家在评论区留下相关讨论。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6