东方卫视《中国考古报道》以镜头为笔、以实证为墨,不仅呈现震撼的遗址发掘现场,更带来深度学术探讨,为你展开一幅跨越数千年的文明长卷,让沉睡的文物 “活” 起来,让遥远的历史可触可感!

昨天中午12:00播出的《中国考古报道》,从陕北高原的石城集群到南海之滨的史前墓葬,从盛唐里坊的烟火气到紫禁城的百年风华,每一处考古发现都在诉说着中华文明的璀璨过往,继续带您用镜头与文字走进中华文明的深处。

01

考古要闻

中国考古和文物保护领域多个重要发现

榆林“史前都市圈”:573座石城,1800年的文明交响

在陕西榆林,一场历时6年的考古调查揭开了跨越1800年的“史前都市圈”面纱。573座史前至商代石城遗址的惊现,不仅填补了区域考古的空白,更让我们窥见了史前人类聚落的辉煌篇章。这些石城,或单城圈,或“并联式”、“串联式”乃至“套合式”多城圈,空间布局错综复杂,仿佛是时间的低语,诉说着史前社会的层级分化与文明演进。

辽上京遗址:草原都城的东向传奇

内蒙古赤峰市巴林左旗的辽上京遗址,这座契丹族建立的千年草原都城,终于揭开了它神秘的面纱。

4组大型院落遗址的发现,不仅丰富了我们对辽代都城布局的认识,更实证了辽上京皇城为东向布局,与契丹“尚东”文化传统遥相呼应。在这片古老的土地上,历史与现代交织,诉说着草原帝国的辉煌与沧桑。

三亚落笔洞:海南最早的墓葬,织纹螺装饰品的千年之约

海南三亚落笔洞遗址的新发现,将海南的历史推至万年前。一座距今约1.3万至1.2万年的史前墓葬,是目前海南发现的年代最早墓葬。

墓主为一幼年个体,葬式独特,头部与腰部出土的织纹螺装饰品更是中国见诸报道的最早实例。这些珍贵的文物,不仅为我们揭示了海南岛史前文化习俗的冰山一角,更为研究华南地区早期墓葬提供了重要线索。

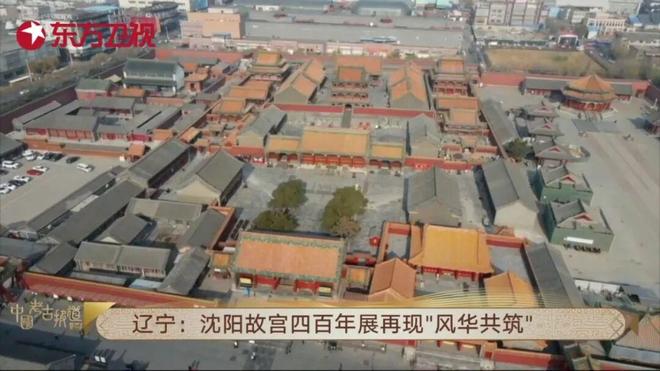

沈阳故宫四百年展:风华共筑,见证多元一体的中华文明

沈阳故宫,这座中国保存最完好的两座古代宫殿建筑群之一,迎来了它的四百年华诞。

“风华共筑——沈阳故宫四百年展览”通过百余件文物及珍贵史料,系统呈现了沈阳故宫四百年的风雨历程。从努尔哈赤的御用剑到皇太极的黄色暗团龙纹常服袍,从多民族交往交流交融的信牌到独具特色的建筑构件,每一件文物都是中华民族多元一体历史的见证。

02

连麦探古

爱新觉罗家族的基因谜团,科学揭开历史面纱

一场由吉林大学明代朱氏家族古DNA研究论文引发的网络热议,意外将公众的目光引向了清朝皇室的基因之谜。“为什么朱元璋家族古DNA都公布了,而爱新觉罗家族古DNA却没公布?”这一提问如同平地惊雷,迅速在网络上引发热议,甚至登上了热搜榜。

为了解答这一谜团,节目特别邀请了中央民族大学民族学与社会学学院的严实副教授、复旦大学科技考古研究院的文少卿副教授,以及华东师范大学历史学系的董佳贝副教授,进行了一场跨学科的深度对话。

严实:古DNA研究主要是能确定人和人之间在这个遗传方面的一个联系,还需要通过史书或者族谱来研究其背后的文化问题。

文少卿:通过具体案例,展示了DNA研究在解决历史争议性问题上的独特价值。通过DNA分析,我们可以更准确地理解历史人物的遗传背景,为历史研究提供科学依据。

董佳贝:要理性看待科技考古成果的重要性。在拥抱新技术的同时,也要认识到其边界所在。

这场连麦探古,不仅解答了公众的疑惑,更让我们看到了科技考古在历史研究中的巨大潜力。

它像一座桥梁,连接着过去与现在,让我们在探寻古代中国的同时,也感受到了中华文明的博大精深。

03

文博榜

汉字源头推溯至7000年前?

湖北发现陶刻符引争议

"朱、隈、爻、龍、五、田、文、八"八个古文字在秭归县三峡移民博物馆前亮相。考古学家、古文字学家冯时的最新研究成果认为,湖北秭归柳林溪新石器时代文化遗址出土的这些刻符,是迄今所知的最早汉字。

消息公布后,学界争议随之而来。语言学家认为,文字是记录语言的符号,只有音节、词义固定,有词序和文法,可以读出来的才能叫文字。陶符不成句、成篇,没有连贯的思路和文义可寻,就不是文字。即便形似甲骨文也并非文字,只能算文字的雏形,目前能确认的中国最早文字仍是甲骨文。目前,相关争议仍在持续,结论尚未形成学界共识。

从古城保护到文物出海,从传统考古到科技助力,《中国考古报道》始终坚守严谨视角,用鲜活的现场、权威的解读、珍贵的影像,让每一段文明记忆都被妥善安放、广泛传播。

想解锁更多考古发现背后的故事?想透过 “连麦探古” 看懂学术争议与历史真相?锁定每周六中午12:00东方卫视《中国考古报道》,与你一同探索历史深处的奥秘,感受中华文明的源远流长与博大精深!

这里是上海,这里是东方卫视。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6