文|许志杰

曾经多次到临朐山旺古生物化石博物馆参观,现在叫山东临朐山旺国家地质公园博物馆。那时多注重于精美古生物化石的观赏,惊叹大自然造化之功,以及大自然磅礴的力量。今又重访,发现在对山旺古生物化石开发、利用、保护的过程中,亦不能忽略其人文关怀。杨钟健先生就是一位引领社会舆论关注、对山旺化石的宣扬作出关键性贡献,可载入史册却又鲜为人知的大师级人物。毫无疑问,正是杨钟健先生不辞辛劳、屡次对“矽藻页岩的植物及鱼化石”的不舍追寻,才确定了山旺化石并首创“山旺统”一名。

行万里路——一位才子科学家的精神气质

在查找杨钟健学术著作篇目时,笔者发现了《杨钟健诗文选集》。书中序言写道:“杨钟健先生无疑是近代我国科学界最著名的才子之一,这突出地表现在他丰硕的著述上。他生前发表的学术论文近500篇,还出版了20多部学术专著以及一些科普文集,是近代我国自然科学界著书最多的少数几个学者之一。他的语言能力出类拔萃,中文就不用说了,他还能够熟练地运用英文、德文发表复杂的科学论著。可能很多人没有注意到的诗人,他一生写下了2000多首诗歌,并且不仅写旧体诗,还写新诗。”

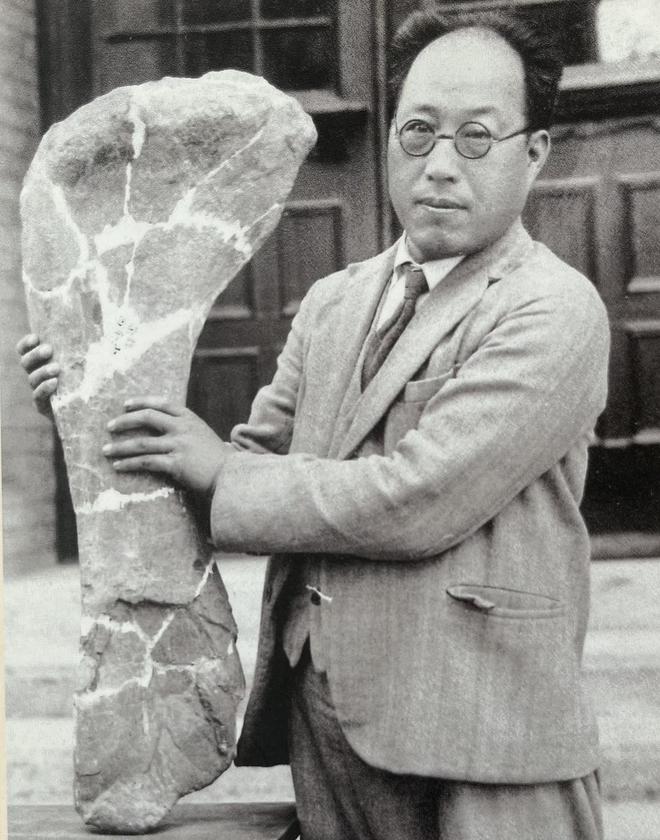

杨钟健和他修复的古物。

杨钟健是一位地质学家,在古生物学领域具有理论与实践融合一体的学术成就。1897年出生在陕西省华县龙潭堡一个教育世家,1917年考入北京大学,读书期间,美国著名古生物学家葛利普和留学返国的李四光任教地质系,葛利普讲授古生物学和地史学,对杨钟健的学业爱好影响很大。1923年赴德国慕尼黑大学进入地质系古生物专业,1927年获得博士学位,同年,博士论文《中国北方啮齿类化石》出版,被认为标志着中国古脊椎动物学的诞生。

1928年春杨钟健回国,加入刚成立不久的中国地质调查所,并受邀参与周口店古遗址的采掘工作。之后,杨钟健一方面在周口店工作,一方面到外地考察,再回北京写考察报告,每年至少三个月在野外工作。这既是自己工作的需要,也在工作过程中领略了国家大好河山,杨钟健禁不住诗性磅礴而放,写出一首首发自内心的大气之作。

1938年12月3日,是杨钟健被迫离开北平(今北京)漂泊无定一周年的日子,想起自己曾经去过的那些美丽地方,不仅悲从中来,作《十二哀词》“聊以舒愤云尔”,其中有《济南》一首:“津浦名地传,胜地千佛山。家家垂杨柳,争说趵突泉。自从抗战起,地要责任艰。举国同展望,共勉韩青天。谁知竟携武,军令视等闲。土地一再弃,不战退泰安。”1937年“七七事变”之后,日军长驱南下,韩复榘于12月24日撤出省城,退至泰安,将泺口黄河大桥的多数桥墩炸毁,企图以此阻止日军南下。诗中“韩青天”暗讽韩复榘,表达了杨钟健对韩复榘不战而退的愤怒。

如果说诗是一种跳跃性的文字组合,间或留有海阔天空,那么杨钟健的游记则是白纸黑字,掷地有声。他留下了七种游记,分别是《去国的悲哀》(1929)、《西北的剖面》(1932)、《剖面的剖面》(1937年完稿)、《抗战中看山河》(1944)、《新眼界》(1947)、《国外印象记》(1948)、《访苏两月记》(1957)。“剖面”一词是杨钟健语言文字使用过程中的独创表述方式,意为所见所闻,既是一种地质术语,也是感悟。

读“万卷书”——破山旺化石密码,首立“山旺统”

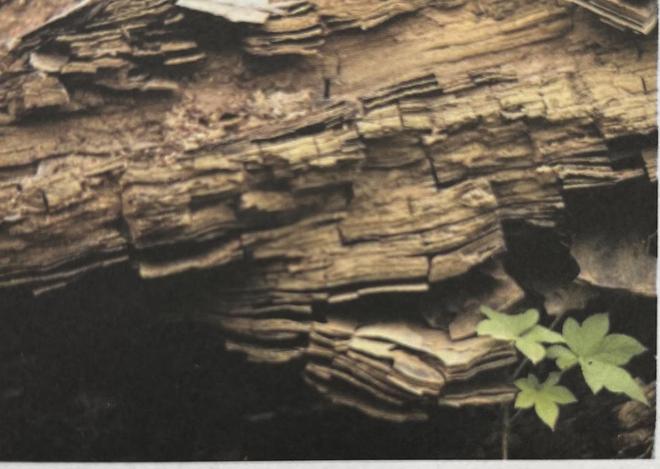

直到今日,关于山旺化石被发现的具体时间并不明确。最早的文字记载出自清康熙年间临朐贡生张新修著作《筒丸录》,其中有“神龙易骨,必于土内,尧山曾出一具……头如牛,一角当顶”,文中“尧山”既指今临朐山旺北麓之尧山。由此可见,山旺化石在清初已被当地人发现,只是不知何物,不被认识,更不被重视。到了光绪十年(1884)刊行的《临朐县志》对此记载相对明确:“灵山东南五里俗传山麓西边有特别产物,曰‘万卷书’,自地面掘取极易。其质非土非石,平态洁白,层叠如纸。揭视,内显黑色花纹,昆虫、鱼、鸟、兽……诸形态。”时至1935年《临朐续志》出版,记载更加详细:“尧山东麓有巨涧,涧边露出矿物,其质非土非石,平整洁白,层层成片,揭视之,内有黑色花纹,虫者、鱼者、鸟者、兽者……山水人物花卉者不一其状,俗名万卷书,唯干则碎裂,不能久存。”这些地方志较清晰地勾画出古生物化石的形态,其外观形状被当地人形象地称为“万卷书”。

“万卷书”化石层。

虽然无人识得“万卷书”,但一些零散的碎片已经开始在社会上流传,慢慢进入一些金石爱好者的视野,有人已经将其作为珍贵古物予以收藏。

1934年秋末,杨钟健和同事卞美年从北京乘火车到达泰安,他们此行的目的地是鲁中山区的莱芜、新泰、蒙阴、费县,主要目的是对新泰第三纪初期地层及蒙阴恐龙化石地点进行观察与采集。

工作完成之后,他们搭乘黄包车到曲阜坐火车来到济南。杨钟健和卞美年住进齐鲁大学附近的旅馆,然后拜访齐大地质系外籍教授斯冠特,斯冠特陪同杨钟健一行参观了当时国内最大的大学博物馆齐大广智院,以及斯冠特保存的标本。其中,一些植物和鱼化石引起杨钟健的注意,看上去大致是新生代的东西。这使杨钟健非常惊喜,斯冠特并不确定这些化石来自何处,只知道可能在昌乐、益都(今青州市)、临朐一带。杨钟健根据他所了解的山东地质地层构成成分指数分析,判定这批东西一定是出自山东地界,很可能就在斯冠特说的那些地方,或许会是一批而非个例。他认为至少从事古物贩卖活动的商人,应该知道来自哪里。果然,经过杨钟健在济南的走访探听,确定这些古物来自鲁中山区的临朐。杨钟健当即计划次年再来山东,到临朐考察。

翌年5月,杨钟健在完成对广西、广东部分地区的野外考察采集之后,到济南再访斯冠特先生,斯冠特已经打听好化石出自临朐的详细地址,大约在县城以北山旺近处。同时斯冠特告诉杨钟健,在昌乐县城新近发现了一具龙骨,不知真假。杨钟健当即决定先到昌乐看龙骨,再到临朐查看植物和鱼的化石。

第二天,拿着斯冠特写给益都一位传教士的信,杨钟健先坐火车从济南到昌乐县城。在游记《剖面的剖面》中杨钟健写到:到昌乐后“入城寓一小店中,随即往民众教育馆看所谓龙骨”。杨钟健说之前地质专家翁文灏在济南时听人讲昌乐曾经掘出龙骨,因为昌乐一带白垩纪地层很多,杨钟健怀疑所谓龙骨也许就是中生代的爬行动物,和蒙阴的相近。见到“龙骨”之后,证实这样的想法不对,实际是一水牛头化石。但这依然相当有意义,因为水牛化石保存很好,附有红土,确定为黄土期前之物。此前发现的水牛一物只在淮河流域以南,徐州以北完全没有,现在证实山东地界的气候与淮河以南十分相似。昌乐离临朐只有百八十里地,水牛化石的出现让杨钟健看到了在临朐发现化石的希望,于是从昌乐搭车西去益都,再从益都转道临朐。

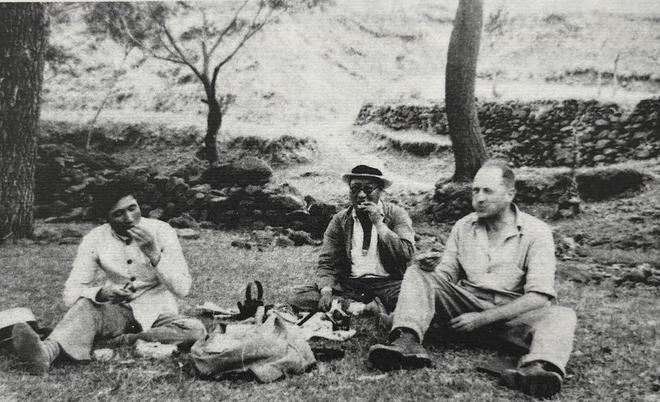

杨钟健(中)和同事在山旺。

次日一早,杨钟健迫不及待与技工和两位当地的村人出发赶往尧山的山旺一带,越过一道山脊到解家河村,在河沟的西边发现发育相当成熟的页岩,内中即含鱼及植物化石,保存完好。杨钟健很是兴奋,他在游记中写道:化石“一干极易破裂,采集有相当困难。页岩因甚薄且内有树叶等各种样子,本地人视为异宝,名之曰万卷书,也是一个很有意义的名称。化石中有叶且有花,又有昆虫,还有蛙、蝌蚪等极不易保存的东西,所以在古生物学上很有意思。”杨钟健如获至宝,在这里采集很久,所得甚多,还是不舍离开,直到夕阳西下,看不清了才返回县城。第二天一大早,杨钟健一行踏着朝霞再次来到解家河村边的河沟沿岸调研,又到周边查看,取得不少可用的材料。

在此地杨钟健待了两天,他将技工留下继续工作,自己从益都乘火车前往青岛,走一遍胶济铁路沿线,完成了他第一次对山旺化石的考察。从山东返回北京后,杨钟健将这次对昌乐、益都、临朐的考察写成考察报告《山东益都、昌乐、临朐地区新生代地质》发表在《中国地质学会志》杂志上,其中将地质年代中新统和上新统,称谓“山旺统”。“统”是一个地质术语,是地层划分中大年代地层单位之一,对应地质年代中大“世”,在全球范围内有通用性。而“山旺统”出现在国家级的《中国地质学会志》杂志,正式确定“山旺化石”名称。

1937年6月,杨钟健与从美国来的古植物学家钱耐一起再次到临朐,采集植物化石,往返共两周。就在他准备继续对山旺化石进行采集研究的当口,“七七事变”发生,中国东部地区所有野外工作全部停止,杨钟健只得继续在大西北、西南地区从事考察采集。1948年夏杨钟健当选“中研院”第一届院士,地质方面只有六人入选,另外五人是朱家骅、李四光、翁文灏、谢家荣、黄汲清。1950年初杨钟健任中国科学院编译局局长,1955年当选中国科学院第一届学部委员(院士)。

杨钟健先生对山东地质工作的另一个重大贡献,是在莱阳一带发掘恐龙并命名“青岛龙”。1951年夏杨钟健到莱阳主持考察采掘工作,他在山东大学地质系周明镇博士已经发现恐龙化石的基础上继续工作,并完成了《禄丰蜥龙动物群》专著,将青岛龙载入史册。1979年1月,82岁的杨钟健先生在北京逝世,一代才子科学家从此融进他钟爱一生的苍茫大地。

人文投稿邮箱:qlwbxujing@sina.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6