打开百度APP畅享高清图片

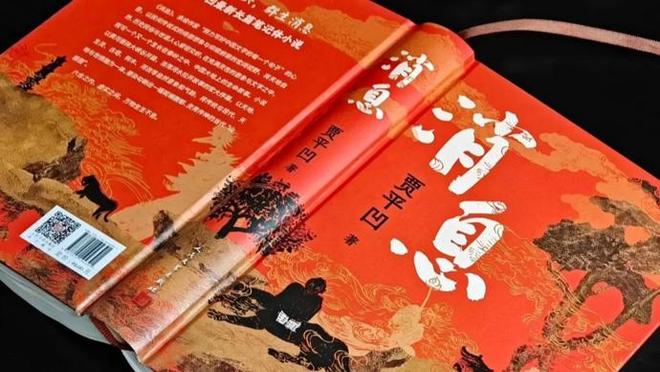

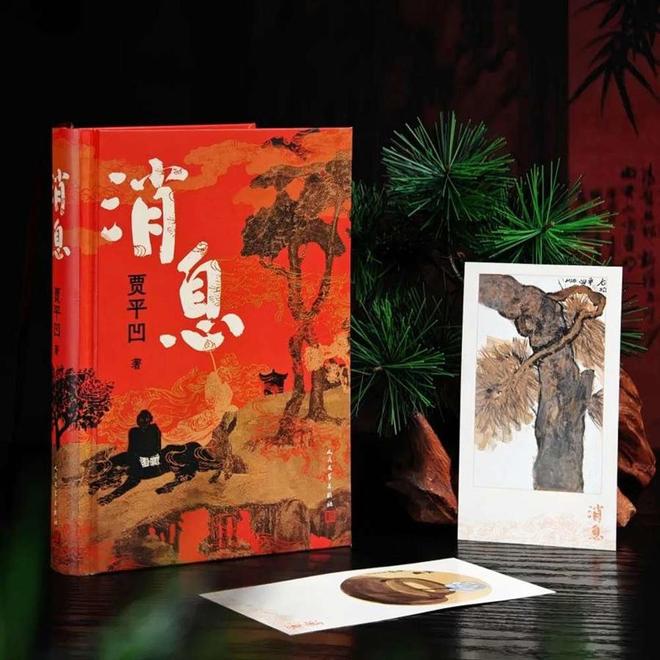

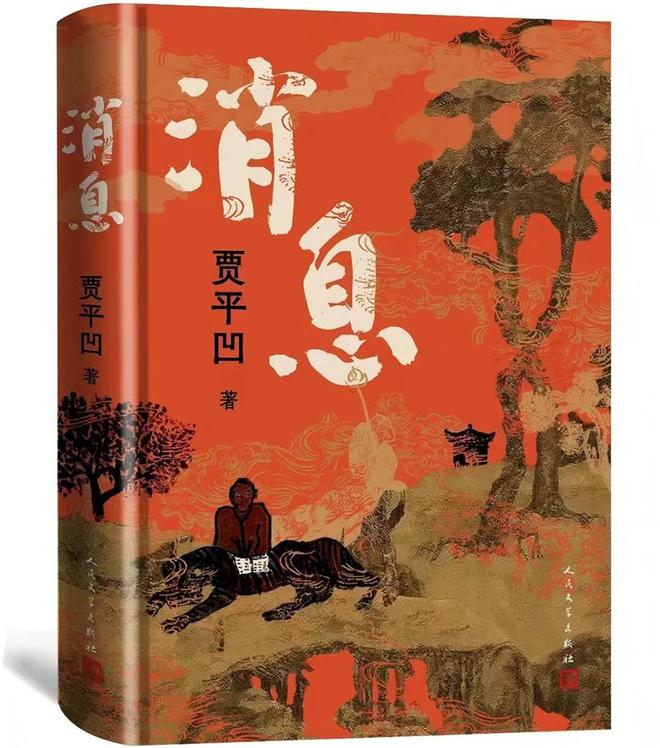

这部不足20万字的《消息》在贾平凹迄今为止创作的20余部长篇小说中当属十分特别、颇具个性的一部。它究竟传递出哪些“消息”?且“含金量”如何则是令我好奇之处。

据平凹自述,当2022年他年逾七旬之际便开始了历时一年多频繁外出的采风,这样的行为不仅为其数十年创作生涯中之鲜见,且这一“采”还就刹不住车,短则一周,长则过月。不仅走了故乡商州的6个乡镇,去了陕南、陕北的10个县、30个村寨;经过黄河、渭河、泾河和洛河这四条水系和熊耳山、天竺山、大青山、庾岭、苍龙岭等五座大山;足迹遍布甘肃、山西、河南和山东四省……正是在这些地方的实地采风和田野调查,汇集成了这部长篇新作的主体——91则长短不一、内容迥异的“消息”:八百里秦川之风土人情栩栩如生地跃然纸端,人间百态传递着生命的质感和大地的冷暖。

顺着这样的足迹与行踪,称《消息》为行走出来的长篇小说当恰如其分,今日之时尚谓之为“深入生活”,其实我更愿意将这不短的一段时间之“行走”与“深入”视为触发平凹这次创作冲动的“药引子”,其背后更是平凹经年生于斯长于斯思于斯耕于斯的结果,骨子里又何尝不是“读万卷书、行万里路”之中华传统文化之赓续。

平凹之《消息》延续《山海经》《聊斋志异》等中国传统笔记小说“志人”“志怪”等文体并结合现代叙事,看似实验性地采用貌似新闻实录式的笔法,打破传统小说的线性叙事,将一则则看上去并无多少关联、长短不一、大小不同的“消息”或曰故事,加之以峡谷、集市、村落等空间或意象,串联起中国农民日常的过去与当下以及民间习俗的若即若离。

平凹说:“现代、传统、民间,这三个词是我最喜欢用的。”的确,透过他笔下的91则“消息”:民间,无论它以何种形态呈现,始终都是一个挥之不去的客观存在;传统,无论发生什么变化,它都是或隐或显、或强或弱地无处不在;至于现代,无论你喜欢与否,它始终迈着踉跄的脚步成为现实。

91则长短各异的“消息”,有历史与现实的碰撞,有写实与写意的合体;有山高水长远离尘世与自然相处的清静,有烟火袅袅人声鼎沸与现实碰撞的躁动;它们共同拼接成一幅风俗文化、自然生态、世道人心和社会风尚的今日“浮世绘”。质朴的笔触下展开的是八百里秦川的风土人情,人间百态中传递出了土地的温度与生命的质感。

91则“消息”,虽归集成了四个部分,但呈现在面上的,无论长短,又无不独立成章、自成一家。只是作为一部长篇小说,如何在这91个散点间建立起一种浑然天成的关系恐怕是平凹不得不认真考虑的重要问题。我现在的确说不清其秘诀何在,但整部作品读下来,又确是一种散而不松、散而不空,实实在在、浑然天成的整体感。这或许就是平凹这部新长篇独特的魅力之一吧。

原标题:《新民艺评|潘凯雄:贾平凹长篇小说《消息》阅读札记》

栏目编辑:吴南瑶

文字编辑:钱卫

本文作者:潘凯雄

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6