橙子,这个在人们心中几乎与“健康”划等号的水果,竟然也会被质疑会加重血脂问题?不少人听后第一反应是:怎么可能,橙子不是富含维生素C的吗?

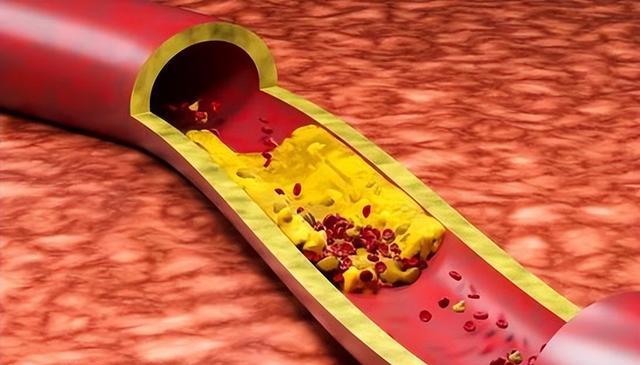

我们常说“病从口入”,尤其是血脂异常这个常见的“慢性杀手”,很多时候就是日积月累的饮食习惯造成的,别小看一颗水果,一勺酱料,一杯汤水,可能就是压垮血脂的“最后一根稻草”。

橙子本身确实富含天然营养,维生素C、膳食纤维、类黄酮等成分,都对身体有益,但关键在于“吃的量”和“吃的时机”。

如果一次吃下三四个橙子,尤其是在饭后立刻进食,橙子中的果糖就很容易转化为甘油三酯,这种血脂的一种,升高后对心脑血管极其不利。

而且橙子的糖分以果糖为主,果糖代谢不经胰岛素调节,直接在肝脏转化为脂肪,长期大量摄入会诱发高血脂甚至脂肪肝,这在临床中并不少见。

橙子不是不能吃,而是需要适量、科学地吃,每天控制在一个中等大小以内,且最好在两餐之间吃,避免与正餐叠加糖负荷。

橙子只是一个典型例子,生活中还有很多食物,看似无害,实则是血脂升高的“幕后推手”,以下8种食物,建议血脂偏高人群要格外注意,吃得越少越有利于血脂平稳。

第一是动物内脏,这类食物胆固醇含量极高,尤其是猪肝、鸡胗、脑花,哪怕只是每周吃一次,也可能让血脂指标悄悄超标。

第二是油炸食品,炸鸡、炸丸子、炸虾片,油温高、油反复使用,容易产生反式脂肪酸,这种脂肪是血脂升高的“急先锋”。

第三是奶油蛋糕和甜点,这类食物不仅高糖,还富含饱和脂肪,摄入后容易诱发低密度脂蛋白升高,长期下来对血管损伤很大。

第四是奶茶和含糖饮料,一杯奶茶的含糖量可能超过6块方糖,果糖+脂肪的组合是高血脂的“温床”,不要被“低糖”标签迷惑。

第五是加工肉制品,如香肠、腊肠、培根等,这些食物含有大量饱和脂肪和钠盐,长期摄入易诱发高胆固醇血症,对心血管系统是双重打击。

第六种是浓汤类食物,如猪骨汤、牛尾汤等,这类汤表面漂浮的油脂,很多是动物性脂肪,喝汤等于喝脂肪,血脂自然也就上去了。

还有一种被忽视的食物是椰浆类饮品,椰浆富含饱和脂肪,虽然口感香甜,但对血脂控制很不友好,尤其是制成甜品后的椰浆饮品。

最后一种是部分标榜“低脂”的零食,如低脂饼干、代餐棒等,虽然标注低脂,却往往高糖或高碳水,长期食用会造成代谢紊乱,血脂也容易失控。

很多人会说,吃这些食物也没觉得身体不舒服,但高血脂往往是“沉默的杀手”,早期几乎无症状,等到出现头晕、胸闷、手脚麻木时,往往已经是血管出了问题。

高血脂本质上是一种慢性代谢性疾病,它不是突然发生,而是日积月累的结果,就像河道里的泥沙,天天积一点,总有一天会堵住水流。

食物对血脂的影响,并不是单靠某一餐决定,而是长期饮食结构的积累效应,因此要从源头上调整饮食习惯,避免“食物陷阱”。

有些人觉得只要不吃肥肉,血脂就不会高,其实糖分摄入过多才是当代隐藏的风险,糖转化为甘油三酯的效率远超脂肪本身。

尤其是果糖,它不像葡萄糖那样被全身细胞利用,而是直接进入肝脏代谢,一旦摄入过多,就会合成脂肪,储存在肝脏或血液中。

在研究中,经常看到一些体型并不肥胖的患者,血脂竟然高得惊人,这类人群往往就是“糖摄入过量”导致的脂代谢紊乱。

控制血脂,不能只靠药物,更关键的是饮食、作息、情绪的长期管理,而饮食,是其中最基础也是最容易忽视的一环。

很多人问,水果还能吃吗?当然能,但要挑选低糖、高纤维的种类,如番茄、火龙果、柚子等,量也要控制在每日200克以内。

不少人误以为“天然的就是安全的”,天然果糖在高剂量下同样会损伤代谢系统,这点不能掉以轻心。

除了饮食,高血脂的预防还需要关注肝功能与胰岛素敏感性,因为这两者直接决定了脂肪的合成与分解效率。

在调节血脂的过程中,如果能适当增加富含植物甾醇、可溶性膳食纤维的食物,更能帮助降低胆固醇,比如燕麦、魔芋、秋葵等。

也可以适量摄入一些富含多不饱和脂肪酸的坚果,如核桃、亚麻籽,但要注意每日控制在一小把以内,避免热量超标。

血脂问题看似遥远,其实离我们很近,它并不是老年人的专属,越来越多年轻人也步入“高血脂的预备役”,原因多与饮食脱不开关系。

想要身体不被高血脂“偷家”,就得从餐桌做起,少吃高糖、高脂、高盐的食物,多吃天然、原味的粗粮和蔬菜,这是控制血脂的基础。

别等到血脂升高才慌张,就像水管堵了才想着疏通,不如平时就少往里面倒油,多冲点清水,防患于未然比亡羊补牢重要得多。

橙子不是加速剂,但不能放肆吃;血脂不是天生的病,是吃出来的结果;饮食调整比吃药更重要,防患于未然最关键。

[1]中华医学会心血管病学分会.《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》[J].中华心血管病杂志,2016,44(10):833-853.

[2]国家心血管病中心.《中国心血管健康与疾病报告2022》[M].北京:人民卫生出版社,2022.

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

校对 庄武

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6