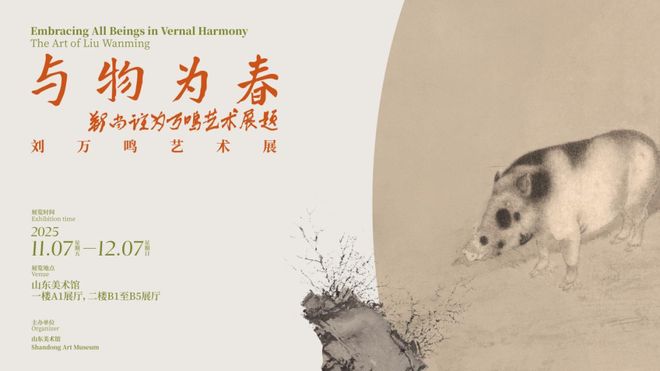

【编者按】11月9日,“与物为春——刘万鸣艺术展”在山东美术馆启幕,集中呈现中国美术家协会副主席、中国国家画院院长刘万鸣40载艺途积淀的500余幅力作。展览涵盖人物、花卉翎毛、走兽、竹石、瓜果杂项等多个题材,既见传统文脉之承续,又显时代精神之新貌,全面勾勒出艺术家深邃的美学追求与丰沛的创作活力。开幕当日嘉宾云集,反响热烈。本报特采撷部分观展嘉宾的真挚感言,以期与读者共赏其艺、共悟其心,感受“与物为春”的笔墨温度。

潘鲁生(中国文联副主席)

近期,刘万鸣的艺术展览接连举办,备受关注。不久前,他的个展在西安成功举办,这次又来到齐鲁大地,在山东美术馆呈现了一场综合性、学术性的展览。这不仅为山东广大观众,特别是美术界同仁,提供了宝贵的学习与交流契机,也再次彰显了刘万鸣作为当代中国画领军人物的重要影响力。

刘万鸣的艺术实践,鲜明地体现出两大特质:一是扎根传统,二是锐意出新。

首先,他对中华优秀传统文化,尤其是宋元时期的美学精神与笔墨体系,有着系统而深入的研究。宋元绘画所崇尚的格物致知、静观内省、精微写意等理念,已深深融入他的艺术基因之中。

其次,他善于“出新”——从题材选择、笔墨语言到对万象世界的观察与表达中,不断探索属于自己的艺术语汇。在这个过程中,他构建了一套具有当代意识的中国画转化路径,回应了中华优秀传统文化如何实现创造性转化和创新性发展这一时代命题。

作为中国国家画院院长、中国美术家协会副主席,刘万鸣怀有强烈的文化自觉与使命担当。他深知,中国画的发展不能停留于临摹,必须在传承中突破,在守正中创新。尤其在花鸟、人物等题材上,他既尊重传统法度,又赋予笔墨以新的认知与表现维度——既有古意,又具今情;既见功力,又显个性。

尤为可贵的是,刘万鸣的绘画风格鲜明:观察事物非常精细,笔墨运用独树一帜,整体风格清雅而沉厚、宁静而富有张力。这种“习古而不泥古,守正而能创新”的艺术态度,使他成为当代中国画坛中一位难得的、具有独立学术品格的知识型艺术家。

我们今天强调“知识分子画家”的责任,正是要求艺术家不仅要有技艺,更要有思想、有文脉、有时代回应。刘万鸣正是这样一位践行者。他以笔墨赓续中华文脉,以创作回应时代精神,做到了“以古人之规矩,开自己之生面”。

值得一提的是,中国书法已被列入人类非物质文化遗产,中国画同样承载着深厚的文化基因与民族审美。在新时代背景下,使这一古老艺术形式焕发新生,是我们共同面对的课题。刘万鸣的展览,为此提供了极具启发性的答案:唯有扎根传统、面向当代,才能让中国画生生不息、历久弥新。

最后,衷心祝贺本次展览圆满成功!也希望广大美术同仁能在刘万鸣先生的作品中获得思考、启迪与共鸣,共同推动中国画在新时代的高水平发展。

李翔(中国美术家协会副主席)

这次参观刘万鸣的“与物为春”展览,我感到非常惊喜——没想到他创作了如此多的大幅作品,不仅尺幅巨大,而且数量惊人。这充分说明,即便在繁重的组织管理事务之余,他依然争分夺秒、笔耕不辍,真正做到了“忙中作画、画中见心”。

在我看来,一位画家要真正立得住,关键在于两点:一是基本功超群,二是风格鲜明。

首先说基本功。刘万鸣对造型基础的重视由来已久。他担任中国国家博物馆副馆长期间,就策划过“中国素描——现当代著名美术家作品邀请展”,体现出他对素描、造型等基本功的深刻理解与高度推崇。如今作为中国国家画院院长,他又积极推动全国范围内的造型研究与素描学术探索。这种对基本功的坚守,在当下尤为珍贵。事实上,在各类美术评选中,我们常常发现许多作品恰恰“栽”在基本功上——尤其是人物画,造型能力不过硬,再好的笔墨也难以支撑。而新中国成立以来,中国美术在造型能力上的整体提升,堪称重要的文化成果之一。

但仅有扎实的基本功还不够,第二点更为关键:必须拥有鲜明的个人风格。笔墨再好、色彩再妙、造型再准,若没有独特的艺术面貌,终究难以脱颖而出。真正的大家之作,是“老远一看就知道是谁画的”——这种辨识度,就是艺术家的“个人符号”。可以说,同时具备超凡基本功与独特风格的画家,在整个美术界都属凤毛麟角,十不足一。

刘万鸣恰恰在这两方面都做到了极致。他的作品既有深厚的造型根基,又形成了极具辨识度的艺术语言。观其画,常令人联想到宋画——那种静谧、精微、格物致知的精神气质,显然深受宋代绘画滋养。而宋画可汲取的养分极为丰富,刘万鸣从中提炼出属于自己的审美路径,既接续传统文脉,又不拘泥于古法。

更重要的是,他深谙中国画的核心要义:画的不是自然之形,也不是他人之貌,而是“心象”——自己心中的意象。这正是中国画数千年来最优良的传统:不求形似,而求神会;不摹外物,而写内心。画家既不能简单复制传统,也不能盲目追随当代潮流,更不能止步于对自然的照搬——唯有回归“心象”,才能创造出真正有生命力的作品。

刘万鸣在守正与创新之间找到了极佳的平衡,确实做得非常出色。

刘万鸣 《太行真秋 气贯宇宙》 300cm×140cm 纸本设色 2010年

贾广健(中国美术家协会副主席)

刘万鸣“与物为春”展览在山东美术馆开幕,展出作品500余件,规模宏大、内容丰富,全面呈现了他几十年来的艺术探索与深厚积累。尤其值得关注的是他近年来的创作成果,其中包含大量指画作品,成为本次展览的一大亮点。

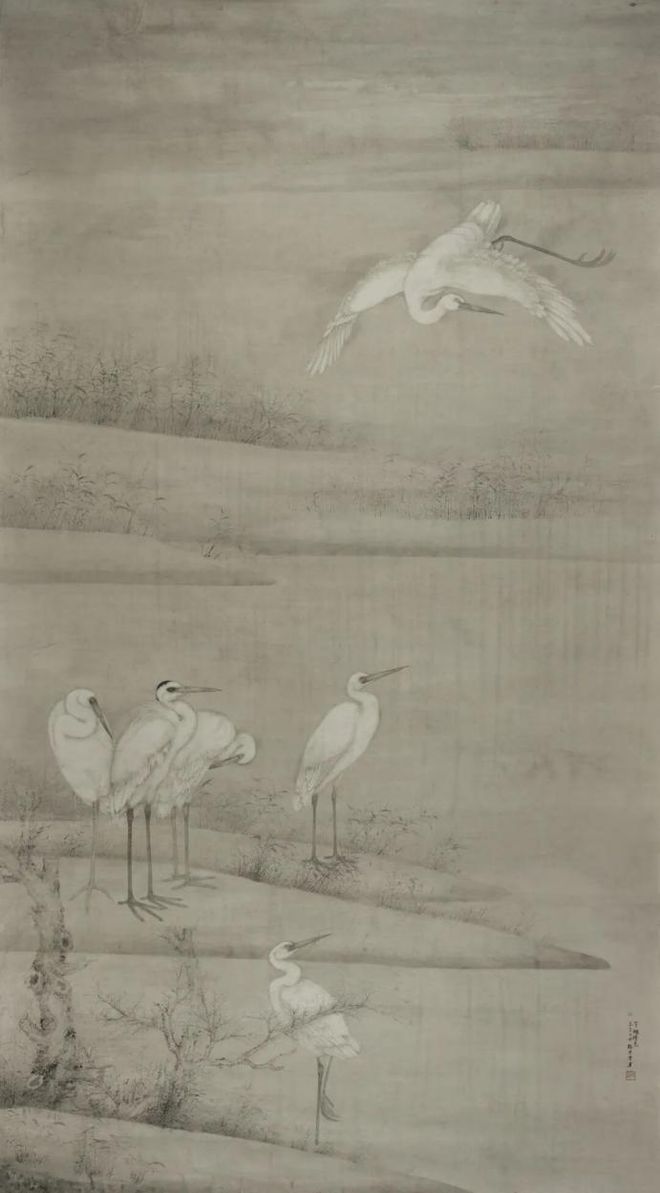

我们对刘万鸣的花鸟画艺术并不陌生。他早年即深耕传统,不断锤炼笔墨语言,在继承宋元以来文人画精髓的同时,始终保持着对生活的敏锐观察,并将这种源于日常的感悟转化为独具个性的艺术表达。他的笔墨既古意盎然,又灵动鲜活,体现出对中国花鸟画精神内核的深刻理解。

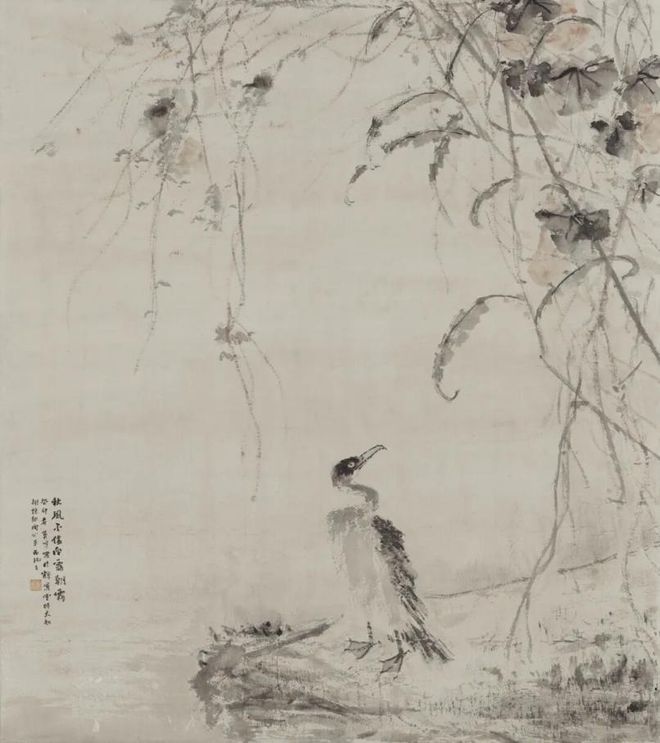

而此次展出的指墨画系列,尤为引人注目。众所周知,近现代指墨画大家如潘天寿、天津的梁崎等先生,皆在此领域成就卓著。刘万鸣继承这一传统,并赋予其新的时代内涵。他的指墨画题材广泛,紧扣“与物为春”展览的主题——无论是禽鸟、草木,还是生活中的细微景致,都被他以指代笔,信手拈来,呈现出一种更为轻松、自然、率真的艺术状态。

指画因其直接以指掌运墨,少了毛笔的中介,反而更显筋骨与真趣。刘万鸣借此释放出内心最本真的艺术感受,使作品在保持高雅格调的同时,流露出一种难得的松弛感与生命温度。这种“以指写心”的方式,不仅拓展了他个人的艺术语言,也为中国花鸟画的当代发展提供了新的可能。

可以说,这批指墨画作品不仅是刘万鸣近期艺术探索的重要突破,更是整场展览中极具学术价值与审美魅力的组成部分。它们让我们看到:一位深谙传统的艺术家,如何在守正中求变,在静观中生发,在指尖与纸素之间,让古老的绘画形式焕发出属于这个时代的清新气息。

田忠利(北京印刷学院党委副书记、院长)

此次在山东美术馆举办的刘万鸣艺术展览,是一场兼具学术深度与审美高度的重要展示。纵观此次展览,我认为其呈现出以下几个鲜明特点:

其一,深植传统,守正出新。刘万鸣对中华优秀传统文化抱有深切的敬意与持久的热情。多年来,他在创作中深耕传统,尤以宋元绘画为宗,深入体悟“与天地精神相往来”“以心写物”的美学命题,并将其有机融入当代花鸟画创作之中。尤为可贵的是,他并非简单摹古,而是在继承中求变、在传承中创新。无论是造型语言还是意境营造,他的作品都展现出与传统花鸟画显著不同的面貌——既保留了古典的静穆与格调,又融入了当代生活的观察视角与人文关怀。他的画面不仅“写物之形”,更重“抒己之怀”,通过笔墨传递时代情绪与个体精神,真正践行了创造性转化、创新性发展的文化理念。这种“双创”精神,使他的艺术既有历史的厚度,又有时代的温度。

其二,艺道兼修,知行合一。作为中国国家画院的院长,刘万鸣肩负着国家美术事业发展的重任——从战略规划、人才培养到创作引领,他投入了大量心力思考中国艺术的未来方向。然而即便行政事务繁重,他仍坚持笔耕不辍,创作出如此数量可观、质量上乘的作品,实属难能可贵。这不仅体现了他对艺术的赤诚与执着,更彰显了一位艺术家在多重身份下的精神定力与时间管理智慧。可以说,刘万鸣不仅是一位具有卓越组织能力与战略眼光的美术机构领导者,更是一位始终扎根创作一线、充满激情与创造力的艺术家。他的实践,为当代美术工作者树立了榜样。

其三,兼收并蓄,融通多元。本次展览全面呈现了刘万鸣院长艺术面貌的丰富性:既有气势恢宏、笔简意赅的大写意花鸟,也有刻画精微、设色典雅的工笔佳作;二者在其手中并非割裂,而是相互滋养、有机融合。此外,展览还展出了他的书法作品,进一步印证了他“书画同源”的艺术理念与全面修养。

这种多维度、多媒介的艺术探索,展现出一位成熟艺术家对形式语言的驾驭能力与对传统文化整体性的深刻理解。正是这种综合素养,奠定了刘万鸣院长今日所达到的艺术高度。

刘万鸣 《碧空无际》 纸本设色 361cm×192.5cm 2014年

卢禹舜(中国国家画院原院长)

今天,我们在这里庆祝刘万鸣艺术展在山东美术馆开幕。首先,请允许我向他表示最热烈的祝贺。此次展览规模宏大、作品数量众多且质量上乘,给我们带来了极大的震撼。

刘万鸣不仅是一位深入研究中华优秀传统文化的艺术家,更以坚定的文化自信和执着的文化理想著称。他对生活充满热爱,善于观察事物的本质与细节,追求艺术的精妙之处。因此,他的每一件作品都充满了精致感与情感深度,具有高度的艺术价值和社会意义——有道德、有筋骨、有温度。

尽管刘万鸣深受宋人精神及古代艺术创作的影响,但他在继承传统的同时,更加注重创新与超越自我。他勇于探索新的艺术表达方式,其作品既保留了古典韵味又彰显出鲜明的个性风格,辨识度极高。从500余件参展作品中可以看出,无论是宏大的大幅作品还是细腻的小幅创作,都能体现出他卓越的艺术技巧和深厚的情感投入。这些作品不仅带给人视觉上的享受,更蕴含着隽永之美、浩然之气和永恒之情。

刘万鸣的艺术实践不仅局限于个人成就,还对中国当代美术的发展起到了重要的引领作用。作为一位杰出的领导者,他现任中国国家画院院长,并担任中国美术家协会副主席,为中国美术事业的进步作出了巨大贡献。他的工作不仅体现在丰富的创作成果和研究成果上,还在于他对人才培养的高度重视以及对社会服务的积极践行。

刘万鸣始终坚持德艺双馨的原则,在实现个人艺术理想的同时,不忘服务社会、服务人民,将社会效益置于首位。这种精神不仅是他个人艺术生涯的重要标志,也为中国美术界树立了良好的榜样。他的艺术创作不仅承载着时代的精神,更体现了为社会贡献力量的责任感。

总之,刘万鸣的艺术之路是对传统文化的深刻理解和现代创新精神的完美结合。通过这次展览,我们不仅能够欣赏到他精湛的艺术技艺,更能感受到他对艺术、对生活的热爱与执着。希望未来能有更多机会见证他带给我们的精彩与感动。

徐涟(中国国家画院副院长)

刘万鸣慕古、尊古、拟古、追古,无论在精神气质还是材料技法上,皆深研传统,极尽精微。

1000年前的宋画,并非如我们今天所见的模样。可以说,正是通过对传统的深入研习与创造性转化,刘万鸣的绘画让我们看到了“活生生”的宋画传统——他让传统绘画真正活在了当下。

如今回望唐、宋、元、明的绘画,历经百年乃至千年的时光磨洗,它们仿佛被历史的风尘覆上了一层包浆,呈现出一种暗淡、褪色、朦胧的年代感与历史感。而刘万鸣则有意识地追摹传统绘画中那种“时间的味道”,营造出古画特有的迷离恍惚、高古旷远的视觉意境。由此,书卷气、文人气、雅气与静气自然生发。

他真正以中国艺术精神观照自然、观照世界——以中国人特有的“物与心”“意与象”的关系,自觉拉开与西方艺术的距离。他用古人的笔墨方式、中国人的思维方式,去描绘当下的事物:人物、静物、走兽、花鸟……作品中既有一种“陌生的熟悉感”,又透出“熟悉的陌生感”,令人恍然难辨:究竟是今人着古装,还是古人穿越至今?

刘万鸣 《平湖清远》 355cm×193cm 纸本水墨 2022年

张晓凌(中国国家画院原副院长、华东师范大学美术学院院长)

首先,无论书法、绘画,还是其他艺术表达形式,刘万鸣都展现出一种近乎“百科全书式”的文化整合能力。这一点在当代中国艺术家中极为难得。更重要的是,刘万鸣所有创作的精神内核始终围绕“生命”展开。比如他画的小猪、小鹿、猴子,看起来可爱,却绝非简单的题材选择。在他眼中,这些不是“花鸟画”的符号,而是真实的生命存在——有情感、有尊严、有繁衍、有消逝。他以一种天然的悲悯之心去观照万物,这种人道主义关怀,是许多花鸟画家所不具备的。他们画动物只是技法练习或装饰趣味,而刘万鸣看到的是生命本身的价值。正因如此,观看他的作品时,观者会不由自主地被带入一种深沉的悲悯情绪之中。我一直认为:没有悲悯情怀的艺术家,不能称之为真正的艺术家。而刘万鸣恰恰将这种人文精神贯穿于笔墨之间,体现得极为完整。这是他艺术最核心,也最打动我的地方。

其次,从他的作品中,还能感受到一种中国人特有的精神气质——我们常说“古法用笔”,其实“古法”所强调的从来不只是技术层面的笔法,而是画家的人格境界:是否有骨力、有骨气、有骨韵?是否顶天立地、立身有道?这种“骨”,是中国传统文人立身的根本标准。刘万鸣身上就体现出这种刚健而不失温厚的气质。若用“铁血”形容或许稍显激烈,但他确实具备一种内在的坚韧与担当,这在当下尤为珍贵。

再次,他的画面在融合传统与当代方面达到了一种新的意境高度。他并不拘泥于一家一派,而是在“跨文化”“跨媒介”的视野中,构建出既古雅又现代的独特语言。尤其值得注意的是,他坦言受到郎世宁绘画的影响。过去我们对郎世宁评价偏低,但实际上,只要看过原作就会明白:郎世宁不仅技艺精湛,其知识结构、观察方式乃至对中西视觉体系的调和能力,都达到了极高的水准。他是被严重低估的天才型画家。刘万鸣敢于接续这一脉络,并将其融入自己的创作体系,显示出开阔的文化胸襟。更深层次地看,他的艺术根基主要来自宋元传统——宋代重“格物致知”,工致精微;元代重“写意抒怀”,文人化倾向强烈。从宋到元的转型,是中国绘画史上一个尚未被充分研究的重大课题:宫廷审美如何转向江湖文人的精神表达?这一转变背后,是异族统治下士人阶层的精神压抑与自我救赎。元代文人画之所以高妙,正因为其在政治压迫中迸发出强烈的“博弈之气”与“抒情强度”——这种精神高度,完全可以与意大利文艺复兴相提并论(二者时间相近,但文化语境截然不同)。刘万鸣正是在这两个支点之间找到了自己的路径:一方面继承宋代“求真”的精神——不是表面的形似,而是对物象本质与生命真理的探求;另一方面汲取元代文人画的抒情性,将内心的郁勃之气通过笔墨自然流露。他深知:中国画的核心从来不是“笔墨技巧”,而是精神的高度。董其昌之后,我们过度聚焦于“笔墨”,反而遮蔽了更重要的精神维度。真正的高度,是在文化压迫或时代困境中,仍能以艺术完成精神的超越与表达。

此外,本次展览中展出的大量指墨作品也值得关注。指画与毛笔画的本质区别在于媒介特性:毛笔柔软、富有弹性,受千年画论规范约束;而手指坚硬、直接,缺乏传统理论支撑,反而更具自由度与偶然性。正因没有“定法”,指画更接近即兴与直觉,更能实现“心—手—纸”的直接联通。神经系统、血脉感知与心灵瞬间共振,使得指墨成为刘万鸣表达内心世界的重要通道。你会发现,他用毛笔时多表现高古气象,讲究法度;而用指墨时则更放松、更抒情,甚至容许“失误”——一个墨点、一处晕染,随手调整,反而成就意外之趣。这种“无法之法”,恰恰是其性情的自然流露。可以说,指墨是他通往本真自我的一条捷径。

最后,我想谈一个更宏观的判断:近年来,我们一直在呼吁构建中国当代艺术的自主话语体系。100多年来,中国学术长期处于“中西互鉴”格局中,但实质是以西方为中心。一个拥有5000年文明的国家,不可能依靠外来文化完成自身的文化复兴。我们必须确立属于自己的现代性标准,并以此为基础,建立文学、哲学、艺术等领域的自主话语系统。而刘万鸣此次展览,恰恰为这一目标提供了强有力的实践支撑。500余件作品构成一个完整的美学体系:它既是当代的,又是中国的;既根植传统,又面向未来。他在传统资源的当代转化上做出了典范性探索——这正是中国美术理论与创作体系建设的根本路径。因此,我认为:刘万鸣的实践,标志着中国画当代话语体系的建构已初见成效。他的展览不仅是一次艺术呈现,更是一次文化自信的彰显。它让我们看到:中国人完全有能力在西方体系之外“另起炉灶”,确立自己的审美标准与价值坐标。而这,正是中华民族文艺复兴的关键所在。

曾来德(中国国家画院原副院长)

说实话,这次刘万鸣的个展让我颇感意外。平日里我们多是在综合性展览或刊物上零星见到他的作品,数量有限、尺幅也相对适中。而此次展览之规模——作品数量之多、尺幅之巨、题材涉猎之广——作为一位画家,堪称不可思议。走进展厅的一刻,我立刻被其中磅礴而沉静的气场所震撼、所感染。

观展之后,我有三点深切的感受:

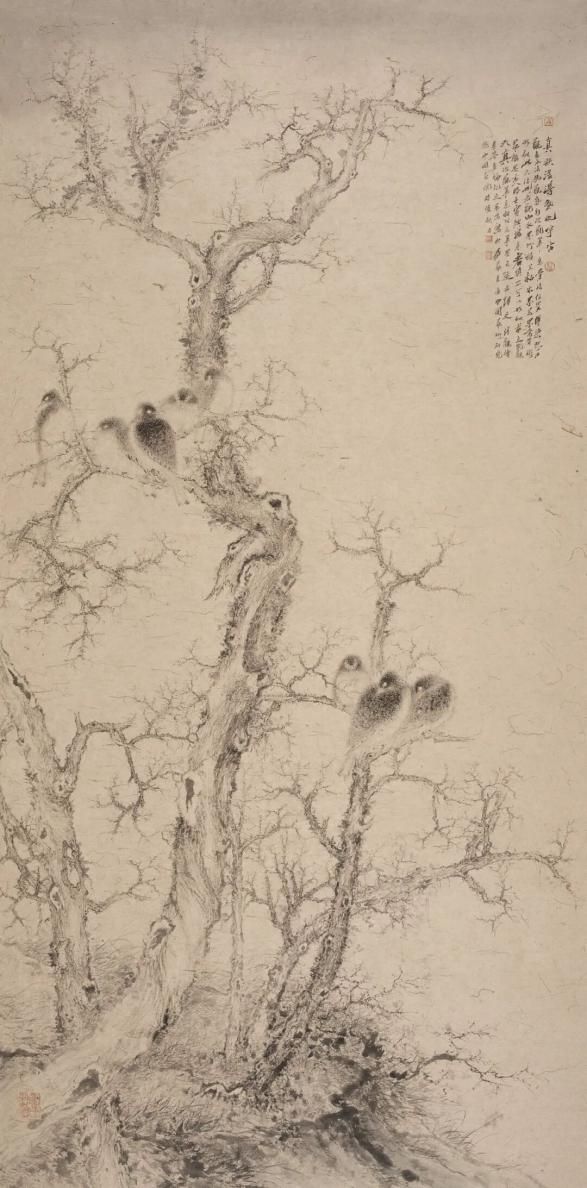

第一,是“入古”与“出古”的辩证统一。整个展览仿佛是一场与古代智者的深度对话。画面中弥漫着浓郁的古意——古雅、古香、古韵,处处透出对宋元以来文人画传统的深刻理解与虔诚承续。他能沉潜心智、深耕传统,并创作出如此大量高水准的作品,实属难能可贵。但更令人钦佩的是,刘万鸣并未止步于“入古”。他不仅走进了传统,更从中走了出来,并以当代人的审美眼光与时代思考,转身与古人平等对话。这种“入而能出、出而能立”的能力,极为罕见。许多人一入传统便深陷其中,难以自拔;也有人草草“出古”,却因根基不牢,无法与古人比肩。而刘万鸣既深得古法之精髓,又赋予其鲜明的当代气息,真正实现了“以古为新”的创造性转化。

第二,是“才气、文气、清气”与“烟火气”的有机融合。艺术说到底,争的就是“一口气”——气场、气局、气象。这口气,可小可大,可浊可清。而刘万鸣作品中的“气”,是清雅的、文雅的、高妙的,充盈着才情与学养,甚至带有一丝超然的“仙气”。与此同时,他的画面又不乏“烟火气”——他取材于现实生活,山川田野、家禽蔬果、民间风物皆是人间烟火之所见。然而,这种“烟火气”绝非世俗之俗,而是经过高度提炼与审美过滤的生活真实。他对题材的取舍极为精准,既扎根大地,又超然物外。正因如此,他的画面呈现出一种难得的“干净”与“安静”。这种洁净与宁静,不是技法堆砌的结果,而是深厚学养、人格修为共同作用下的自然流露——是“减法”做到极致后的澄明之境。

第三,是“书法入画,画意书”的高度统一。中国文人画的核心命脉,从来不在形似,而在笔墨;而笔墨的灵魂,则在书法。纵观美术史,凡能登峰造极的大师,无一不是书法大家,无一不是满腹经纶的文人。刘万鸣正是这一传统的杰出继承者。此次展览中,他的书法作品独立成章,精彩纷呈——从魏碑到汉隶,从金石气到书卷气,笔力沉厚,格调高古,丝毫不逊于许多所谓“专业书法家”,甚至在某些维度上更为精纯、更具个性。更重要的是,他的书法并非孤立存在,而是与绘画浑然一体。题款的位置、文辞的选择、用笔的节奏——一波三折也好,屋漏痕也罢,龙蛇飞动亦然——皆与画面意境相生相应。若画好而落款不佳,或文辞浅薄、书法不谐,则整幅作品便功亏一篑。而刘万鸣恰恰将这些关键要素处理得恰到好处,真正做到了“书画同源、诗画一体”。他的艺术高度,不是单一维度的突出,而是绘画与书法双峰并峙、相互成就的整体高度。这种整体性,才是中国画真正的“高处”。

刘万鸣的这场展览,不仅是一次个人艺术成就的集中展示,更为当代中国画的发展提供了极具价值的参照:如何深入传统而不被束缚?如何扎根生活而不陷于琐碎?如何融通书画而臻于化境?他的实践给出了有力的回答。我相信,此次展览在济南必将引发强烈反响,也将在美术界激起关于传承、创新与文化主体性的深层思考。

刘万鸣 《秋风无尽 白露朝霜》 166cm×148cm 纸本设色 2023年

纪连彬(中国国家画院原副院长)

一走进山东美术馆,我就被深深震撼了。美术馆以三层宏大的空间,完整呈现了刘万鸣此次“与物为春”展览的全貌——作品种类极为丰富,涵盖中国画、素描头像、书法,既有气势恢宏的鸿篇巨制,也有精妙入微的尺幅小品,全面展现了他深厚而多元的艺术实践。

值得称道的是,这场展览通过现代化美术馆的空间语言与展陈方式,与刘万鸣院长的作品形成了一种富有张力的对话。这种对话不仅没有削弱传统的厚重感,反而激发出一种既根植传统又面向当代的新气息。可以说,展览本身已成为一次关于“传统如何活在当下”的生动诠释。

刘万鸣的艺术,始终贯穿着一种强烈的文化使命与历史担当。他向传统致敬,不是停留在表面形式的模仿,而是深入挖掘宋元以来中国绘画的精神内核;他学习经典,更是在理解其美学逻辑的基础上,进行创造性转化。在他的作品中,我们看到的不仅是笔墨技法的传承,更是对传统艺术思维与当代视觉经验的有机融合。这种融合,体现为一种深刻的“当代性”——它并非简单地引入西方观念或形式,而是在坚守中国文化主体性的前提下,以现代人的视角重新激活传统资源。正是在这种“守正”与“创新”的辩证关系中,刘万鸣构建起属于自己的艺术话语体系。

作为中国国家画院的领军人物,刘万鸣无疑站在了中国画从传统走向当代的关键节点上。他的大量创作与持续探索,为我们提供了极具启发性的思考路径:如何真正理解传统?如何向经典学习并赋予其时代生命?在他的作品中,这些问题得到了最真诚,也最完美的回应。

牛克诚(中国艺术研究院国画院院长)

作为一个展览,它呈现的一定是那些显性的东西。比如,一进入展厅,那500余幅作品映在眼前,人们无不为万鸣先生在承担繁重行政事务的同时,竟能创作出如此数量庞大、质量精良的作品而由衷惊叹。

然而,那些展览之外、作品背后的支撑性的东西更值得追索,虽然它们不是直接展示在展墙上。当下,有不少刘万鸣的追随者和绘画爱好者都在学习他的风格。但为何许多人虽在形式上趋近,却总给人“貌合神离”之感?究其原因,恐怕在于他们未能真正触及刘万鸣艺术精神的内核。

这种内核,源于刘万鸣独特的生命经验与文化积淀。他成长于淳朴的乡土环境,自幼便与自然亲密接触,与各种小动物和谐相处。这种源自天性的亲和力,使他与自然之间建立起一种近乎心灵相通的关系。他的作品因此饱含浓郁的生活气息、鲜明的地域情调以及山野间特有的生动氛围。在他笔下,那些小动物不仅是描绘对象,更是情感的寄托与精神的对话者。唯有长期沉浸于这种人与自然的深度互动中,才能在笔墨间赋予生灵以鲜活的生命力——这不是技巧可以复制的,而是一种由内而外的情感流露。

此外,刘万鸣的艺术格局极为开阔。一方面,他的工笔作品展现出极致的精微:造型严谨、笔墨考究、一丝不苟;另一方面,他又能在写意层面挥洒自如,意境磅礴、气象宏大。这种“精微”与“广大”的强烈对比,统一于他宏阔的艺术胸襟与强大的内在能量之中。正是这种罕见的综合能力,使他既能深入毫发,又能放眼天地。

值得强调的是,刘万鸣不仅是一位杰出的画家,更是一位深具理论素养的学者。这一点常被业界所忽视。他在天津美术学院任教期间,同时开设两门课程:一门讲授中国古代画论与文艺理论,另一门则教授绘画基础技法。这种理论与实践高度融合的教学与创作方式,在当今艺术教育界实属罕见——许多专攻理论的教师未必能动手实践,而专注创作的画家又往往疏于理论建构。而刘万鸣却在这两个维度上实现了有机统一,形成了他独特而标志性的艺术素质。

当我们面对刘万鸣的一幅幅作品时,看到的不只是画面本身,更是其背后深厚的文化积淀、生命体验、学术修养与艺术理想。正是这些看不见却无处不在的力量,支撑起他在中国当代绘画史上的独特地位,也奠定了他作为一位标志性艺术家的坚实基础。本次展览,展示了刘万鸣40年的从艺历程,对于他而言,是一次历史的回顾与总结,对于中国画坛而言,则让我们读到一个与物为春、艺理相融的典型案例。

陈孟昕(中国工笔画学会会长)

我与刘万鸣交往已久,情谊深厚。但今天如此集中、系统地观看他数量庞大、尺幅恢宏的作品展,尚属首次,内心深受震撼。

我一直认为,刘万鸣是一位典型的学者型画家。这一特质不仅体现在他儒雅谦和的外在风范——那种中国传统知识分子特有的温润气质;更根植于他深厚的传统文化修养与扎实的理论积淀。他长期从事美术史研究与教学,著述丰硕,学养深厚,这正是支撑其“学者”身份的坚实基础。

其次,他的绘画呈现出一种极为珍贵的古雅之气与雅正之格。在中国传统美学体系中,“古意”并非指年代久远,而是一种经过历史淬炼、精神升华后的高品格审美境界,是东方审美精神的核心体现。这种古意不会因时代变迁而褪色,反而因其恒久的文化价值愈发彰显。刘万鸣深谙此道,其作品既承宋元文脉,又融当代心象,古而不旧,雅而弥新。

尤为突出的是,他真正践行了“诗画一律、书画一体”的文人画传统。观其画,读其诗,品其书,三者高度统一:诗中有画境,画中有诗意;书法用笔与绘画笔性通连呼应,共同构建出“境外之境”的审美意蕴。这种多维艺术语言的内在一致性,体现了他对传统文人艺术整体性的深刻把握。

同时,刘万鸣的作品又充满鲜活的生活气息。无论是鹰隼家禽走兽,还是一草一花一木,皆源于他长期细致入微的观察和饱游饫看的积淀。但他并非简单写生,而是以学院派扎实的造型能力(如结构理解、空间透视等)为基础,将自然物象转化为“胸中之象”——一种经过审美提炼与情感注入的“心构之象”。这种“源于生活,高于生活”的创作方法,使他的作品既有生命的温度,又有艺术的高度。

今日作为老友,亲眼见证他以如此宏大的规模呈现艺术智慧的创造与成果,我由衷感到欣喜与钦佩。刘万鸣的艺术,既有传统的厚度,又有时代的锐度;既有学者的深度,又有画家的温度。他的学术指向无疑代表了当下中国绘画探索发展的前沿与高度,为中国画的当代转化提供了极具价值的实践样本。

在此,我谨向刘万鸣致以热烈祝贺!并衷心期待他在未来创作出更多承载时代精神、彰显民族品格的精品力作,为中国美术事业作出更大贡献。

刘万鸣 《悠然东篱图》 240cm×124cm 纸本设色 2024年

闫平(中国美术家协会原副主席)

今天回到家乡山东,在山东美术馆参观刘万鸣的“与物为春”展览,内心深受触动。

刘万鸣的画作实在是多而好。站在展厅中,我不禁联想到中国美术史的脉络,想起“气韵生动”的千古命题,想起草木间氤氲的清香,也想起那些真正打动人心的大师之作。他的每一幅作品都值得驻足细读——从一名油画创作者的视角来看,他将水墨的“明度”控制得极为精微:墨色在浓淡之间层次丰富、过渡自然,看似浅浅的光、淡淡地写,实则饱含深情。这种对笔墨语言的高度驾驭能力,只有极其成熟的艺术家才能做到。

更令我震撼的是,他的画面仿佛汇聚了整部美术史的技法积淀——像一座深邃的艺术“渊薮”,博大而精深。许多画家一旦进入这样的传统体系,往往难以突围;但刘万鸣带着一身深厚的“武艺”,不仅没有被传统所困,反而以真挚的情感破茧而出,赋予古老语言以鲜活的生命力。

尤其让我动容的是他的《念母图册》。第一次看到、第一次听他讲述创作缘起时,我为之深深感动,作为一位母亲,我自己也有一个已经成年的儿子,那种深沉、细腻、近乎私语般的母子之情,竟出自一位外表沉稳高高大大的男人之手,实在令人动容。这种情感的真实与柔软,在当今Al的时代尤为珍贵——它超越了技巧和人工智能,直抵人心。

此外,他的书法、山水、花鸟作品,都透露出一种天地悠悠、物我相融的诗意境界。观其画,如见其人:既有学者的修养,又有艺术家的敏感;既有理论的高度,又有实践的深度;形象儒雅,才华横溢,情感丰沛。

在此,由衷祝贺刘万鸣先生!愿他继续以笔墨书写时代,以心灵照亮艺术。

高云(原江苏省文化厅一级巡视员、中国画学会创会副会长)

观看刘万鸣的展览,我感到非常震惊,甚至有些意外。之所以“意外”,是因为我们都知道,刘万鸣公务繁忙,社会活动频繁,长期为艺术界和公众服务,很难想象他竟能在如此紧张的日程中创作出数量如此之多、尺幅如此之巨的作品。更令人叹服的是,这些大幅作品不仅体量惊人,而且整体呈现出一种极为难得的特质:安静、干净、从容不迫。对于一位日理万机的艺术家而言,能保持如此沉稳的心态与强大的定力,实属不易。

若要概括刘万鸣院长艺术的突出特点,我认为主要有三点:一是古意深厚——他的作品根植传统,笔墨语言传承有序,体现出宋元气象,庄严而崇高,守住了正脉;二是书卷气浓郁——画面中透出典雅、内敛的文人气质,笔墨干净、安静、精到,非浮泛之笔所能及;三是具有鲜明的当代性——他并未止步于摹古,而是在传统基础上融入当代审美与生活感知,使作品既有历史厚度,又具有时代气息。

尤为难得的是,面对巨幅创作,许多画家容易陷入紧张、局促甚至失控的状态,画面显得吃力而疲惫。但刘万鸣却举重若轻——他的大画轻松自如、气韵贯通,毫无滞涩之感,反而更显宁静、澄澈与纯粹。这种“大而不躁、繁而不乱、古而不旧”的艺术境界,正是他功力、修养与心境的综合体现。

刘万鸣 《烽火燎原 吞噬豺狼》 365cm×217cm 纸本指墨

(刘晶整理;刘晶、张婷婷、杨晓萌、王会、张丹等参与采访)

编辑 | 刘 晶

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 马子雷

终审 | 陈 明

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2026年出版43期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,258元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6