文|肖焕

走进博物馆,映入眼帘的多是彩绘有远古图腾的史前陶器、刻有岁月痕迹却仍然庄严古朴的青铜器,抑或流光溢彩的金银器皿。这时,如果在转角处展柜的灯光下,看到一个千百年前的笑脸,你会作何感想?

近期,陕西省考古研究院发布了蒋家遗址考古成果,其中一件头顶饱满、两眼弯弯、唇角上翘的陶塑人面像因面带微笑,被称为来自五千年前仰韶时期聚落的微笑表情包。其实,在出土的各时期文物中,不乏令人印象深刻、从呆萌到抽象的“表情包”。

陶塑笑脸跨越五千年

在陕西省考古研究院10月份发布的系列考古成果中,2024年对渭南市蒋家遗址的发掘无疑是最为重要的一个。

蒋家遗址位于渭南市临渭区蒋家村,地处沋河出秦岭的塬前坡地上,这里地势开阔、土质肥沃、水文条件优越,适宜史前先民们繁衍生息。2024年、2025年考古工作者在这里发掘了一处面积较大的仰韶时期聚落,清理各类遗迹近1100处,内部大型房址、陶窑灰坑等要素齐全,出土了一批庙底沟文化的陶器、石器和骨器。其中颇引人注目的,是一件五千年前、带着微笑表情的陶塑人面像。

该人面像由泥制红陶制成,头顶饱满,其上有密集戳刺纹表示头发,额顶有一穿孔,眼睛如同新月般弯起,鼻梁略呈鹰钩状,口部微张呈微笑状,双耳耳垂下方有穿孔耳洞,面庞圆润,看起来颇为呆萌。“这个微笑的陶塑人面像的精致程度,突破了以往我们对这一时期同类发现的认识。”陕西渭南蒋家遗址考古队相关人员在陕西省考古研究院举行的考古成果集中发布会上如是说。

考古发现,在蒋家遗址发现的聚落具有统一的营建规划,先民利用自然地势的落差开挖了人工壕沟从而筑成聚落。彩陶盆作为仰韶文化最具代表性的器型和先民的日常生活用品,在蒋家遗址已经修复40余件,而遗址中发现的一些“小物件”,则为我们了解五千多年前人们如何生活提供了证据:赤红色的块状颜料;扁环状、两端尖锐中部凿空的骨饰;泥制红陶制成,形似鸟首的陶隼形饰;生动活泼的微笑陶塑人面像……尽管可获取的生产资料有限,生产力和技术水平都不够发达,蒋家遗址的先民依然通过他们独特的风格展现了对艺术和美的追求。

考古人员认为,蒋家遗址内涵丰富,首次在关中东部发现仰韶中期偏早阶段遗存,为探讨半坡文化史家类型向庙底沟文化发展演变,特别是为庙底沟文化的起源问题探索提供了新材料。目前学术界对微笑陶塑人面像仍在细化解读,但这件作品的制作精度、题材选择与保存状态,无疑为理解远古社会的美学观念与权力结构提供了新的尺度。

“呆萌脸”仰韶花盆

目前出土的仰韶时期文物中,人面陶器其实并不少见。

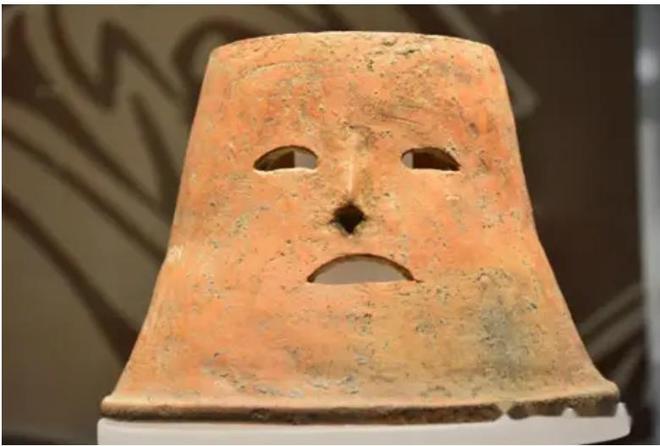

陕西考古博物馆中陈列着一件“呆萌脸花盆”。这是一件镂空人面覆盆形器,月牙形的双眼与微张的下撇嘴唇让它看起来好像在发呆,又好像在惊叹。它的呆萌使其成为陕西考古博物馆文创灵感来源之一,以它为原型的冰箱贴等文创广受欢迎。它出土于陕西省西安市高陵区杨官寨遗址,距今已有5000多年的历史。

杨官寨遗址位于陕西省高陵县的杨官寨村,于2004年被发现,是目前所发现的最大的庙底沟类型遗存,杨官寨遗址的发现与发掘,为研究庙底沟文化聚落形态、埋葬习俗、埋葬制度、人种、婚姻状况、社会组织状况等方面的研究,提供了大量的实物资料,填补了“仰韶文化”中的历史空白。

结合出土位置、器物造型、功能设计等方面,有专家推测,这些特殊器物或是放置某些物品的底座,也可能与祭祀或者巫术有关,可能是特权阶层在进行大型祭祀活动时使用的祭祀用器,反映出当时先民的精神追求。

先人们会用镂空、浮雕、贴塑、戳印、刻绘、彩绘等方式,在陶盆、陶钵、泥饼、夹砂罐、陶环等器物上,制作人面的形象。在西安市高陵区杨官寨遗址,与镂空人面覆盆形器一起出土的,还有一件浮雕人面饰残陶器。而在其他地方也有发现,2003年出土于山西吉县沟堡遗址的“人面形筒状器”,属于仰韶中晚期文物。

六千年前“齐刘海”少女

仰韶文化是中国分布范围很广的考古学文化,延续时间长达两千余年。彩陶,无疑是仰韶文化最突出的特征。静卧于甘肃省博物馆的人头形器口彩陶瓶,就来自仰韶文化时期大地湾遗址中。

该彩陶瓶器口圆雕头像,短发齐额,挺鼻小嘴,五官端正,双耳还有挂饰物的小孔,瓶身绘有三角茎叶纹和简化的飞鸟纹,仿佛鸟儿在叶影重叠中自在翱翔。整个陶瓶像一个身着花衣、恬静温柔的少女,尽展仰韶先民对于“美”的诠释。少女耳部有穿孔,说明她曾经“佩戴耳环”。

“这只彩陶瓶把甘肃彩陶文化向前推进了1000多年。”在大地湾遗址出土的上千件陶器中,这是唯一一件塑有人像的彩陶瓶。它有什么功能?为什么要在瓶口捏人像呢?甘肃省文物考古研究所研究人员认为,这件彩陶瓶是一件盛水器,用于满足先民储水盛酒的需求。然而,瓶口捏塑的精细人像造型和瓶身勾画的繁复纹饰,已然超越了单纯的实用价值,折射出先民对美的自觉追求。

此外,从众多仰韶文化发掘出的文物中,还能看到仰韶文化妇女“惊讶”的笑、男子“憨厚”的笑……仰韶先民已经知晓人是可以做出许多表情、有着丰富情感与热爱的生物,所以才会让这些笑容和它们所承载的一切跨越时空。它们是先民对于人、对于生活细节的观察与记录,对于当今参观文物的观众来说,它们也带来了不同于其他文物的趣味性。

“青铜宝宝”亚醜钺

在齐鲁大地,也曾出土过一个因其特别的笑容而出圈的文物——亚醜钺。它于1965年出土于山东青州苏埠屯1号商墓。1号商墓由山东博物馆王恩田等数位学者组成的考古队所发掘,是迄今为止除安阳殷墟以外规模最大、规格最高的商代墓葬。

根据山东博物馆记载,亚醜钺出土于1号大墓的墓道内,与其同时出土的还有另外一件大钺,形制基本相同,由于这两件钺从造型到体量都是难得一见的珍品,出土后不久,第二件即被调往北京,由中国国家博物馆收藏,亚醜钺则留在了山东博物馆,成为山东博物馆的十大镇馆之宝之一。

亚醜钺为方内,双穿,两肩有棱,器身透雕人面纹,人面五官微突出,双目圆睁,嘴角上扬,口中露出城墙垛口似的牙齿,极富威严。因其口部两侧对称地铭有“亚醜”二字,故得名“亚醜钺”。铸有“亚醜”铭文的青铜器很早就引起了人们的重视,北宋时期的金石著作就有著录,器形有鼎、尊、彝等。

关于亚醜器的出土地点,曾经众说纷纭,亚醜钺的发现,使亚醜器的出土地点逐渐清晰,被基本确定在青州一带,是薄姑氏部族古老文明的珍贵遗留。亚醜钺经历了当年古老部族的辉煌,又经历风霜的洗礼、岁月的变迁和历史的沉淀,传承至今,是为青铜器中的瑰宝,被定为国家一级文物。

虽然亚醜钺通长只有32厘米,但长方形钺身上透雕的人面纹让它与众不同,有似舞狮之威武而又憨态可掬之神韵,又有人认为它圆圆的大眼睛和龇牙咧嘴的神情很像可爱的动漫人物“海绵宝宝”。作为殷商时期在东方的主要盟国之一,亚醜族经济繁荣、实力强大,因此,亚醜钺在当时可能是令人“闻风丧胆”的,代表了权力和国威的“镇国之宝”。而如今,它成为一个既富有文化内涵又可爱的IP形象,出现在各式各样的文创产品和博物馆宣传中。在山东博物馆推出的“鲁博冷知识”短视频系列中,亚醜钺被AI“赋予了新生命”,开口说话为我们介绍齐鲁大地的神秘历史与多元文化,可爱的形象极大地拉近了博物馆与观众之间的距离,也让那些原本晦涩的知识变得生动有趣起来。

铜奔马的搞笑正面

人类对于多元情感的敏锐感知,使得他们总能捕捉到生活中的细微表情,正因如此,艺术史上才留下了诸多带着微笑的人像,将喜悦与温情定格。其实,古人对笑意的理解并未止步于自身,他们也在与自己日夜相伴的动物身上发现、描绘并寄托了同样美好的情感。

甘肃省博物馆就有这样一匹来自东汉的铜奔马。1969年,甘肃省武威市雷台的东汉墓葬之中,一匹“竹批双耳峻,风入四蹄轻”的良驹,从规模壮阔的铜车马仪仗队中脱颖而出,三足腾空、昂首嘶鸣,落下的一足踏于飞鸟之上。至于这飞鸟到底为何,马踏飞燕、马踏龙雀、马踏燕隼……学术界对此一直尚有争议。

铜奔马出土于甘肃省武威市雷台汉墓,距今已有2000多年的历史,它高34.5厘米、长约45厘米。铜奔马三足腾空、一足超掠飞鸟的瞬间,飞鸟回首惊顾,既增强了奔马急速向前的动势,又巧妙地利用飞鸟的躯体以及展开的双翅,扩大了着地面积,稳定了重心,其造型完全符合现代力学的平衡原理。青铜“肌肉”中包裹着一根铁芯“骨”,这是它保持平衡的秘密之一。原来,古代工匠已掌握了力学平衡原理,铜奔马马身采用的是陶范铸造法分段铸造,马头、马身、马尾、马腿、飞鸟等部件分别铸造再合为一体。此外,古代工匠利用两个熔点不同的金属,为铜马马腿装上铁骨,形成“铜皮铁骨”,大大增加了马腿的支撑力和强度,使得这匹骏马飞驰千年依旧动感十足。

近年来,铜奔马因其可爱甚至有些“搞笑”的笑容再次出圈。本是想要表现骏马疾驰时自强不息的样子,奈何它的“正面照”因为圆睁的双眼,大张的嘴巴和倾斜的脑袋而看起来“不怎么严肃”,令人忍俊不禁。甘肃省博物馆顺势而为,结合“在吗”“比心”“谢谢”等日常用语,推出了“神马来了”系列表情包。在16款表情包中,哈哈大笑的铜奔马劈叉式地坐在地上,大张的嘴巴看起来笑得格外放肆;而“比心”的铜奔马则因为其圆睁的双眼而显得格外呆萌可爱。甘肃省博物馆的工作人员发现观众在欣赏铜奔马这件文物时往往更喜欢从侧面欣赏它奔腾的英姿,但其实它的正面表情就很生动有趣。“所以我们想通过夸张的面部表情以及它四肢动作的协调,去展现铜奔马的另一面。”

这些可爱的表情包让厚重的文物变得生动而有温度,它轻松活泼的一面也走进了大众的生活,历史与文化在日常的方方面面施展着它们的独特魅力。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6