很多人一听“糖尿病”,脑子里第一个念头就是“甜的不能碰”。糖尿病患者似乎成了“食物的囚徒”,仿佛一口水果都可能引发灾难。但“甜”不是罪魁祸首,真正让血糖飙升的,往往是我们忽视的“隐形糖”和“精制碳水”。

白米饭、馒头、汤圆看起来不甜,却比一块巧克力更快地提高血糖。很多人不理解,为何吃了无糖的主食,血糖还是居高不下?答案藏在高升糖指数的食物背后。升糖速度快,胰岛素来不及反应,长此以往,胰岛功能逐渐疲惫,恶性循环就此开始。

升糖指数(GI)是个关键指标。它衡量的是食物让血糖上升的速度。GI越高,升糖越快;GI低的食物,血糖变化更平稳。

很多水果、蔬菜、粗粮虽然含糖,但GI低,对血糖的影响反而温和。误解“含糖”就等于“升糖”,是许多糖友绕不开的误区。

2024年发布的一项由中国营养学会支持的多中心研究指出,糖尿病患者在饮食中加入一定比例的低GI食物,可以更有效地控制血糖波动,减少胰岛素使用频率。这不是限制饮食,而是优化结构,让身体代谢更顺畅。

吃并不是问题,吃错了才是问题。只看“甜不甜”而不看“吸收速度”,就像开车只看油门不看刹车。有些食物,虽然味淡如水,却能让血糖“蹭蹭”上涨;而另一些,看似多糖,实则“温和有礼”,是糖友的好朋友。

红薯就是这样一个被误解的“富含糖”的食物。它含有较多的抗性淀粉,进入肠道后不易被吸收,升糖速度慢。研究显示,适量摄入蒸红薯有助于降低餐后血糖,远比一碗白米饭来得友善。

绿叶菜中的膳食纤维是血糖的天然“减速带”。它们在肠道中形成胶状物质,减缓糖分吸收。菠菜、苋菜、油麦菜这些看似普通的蔬菜,都是调控血糖的“隐形高手”。一餐中有它们,血糖曲线会柔和很多。

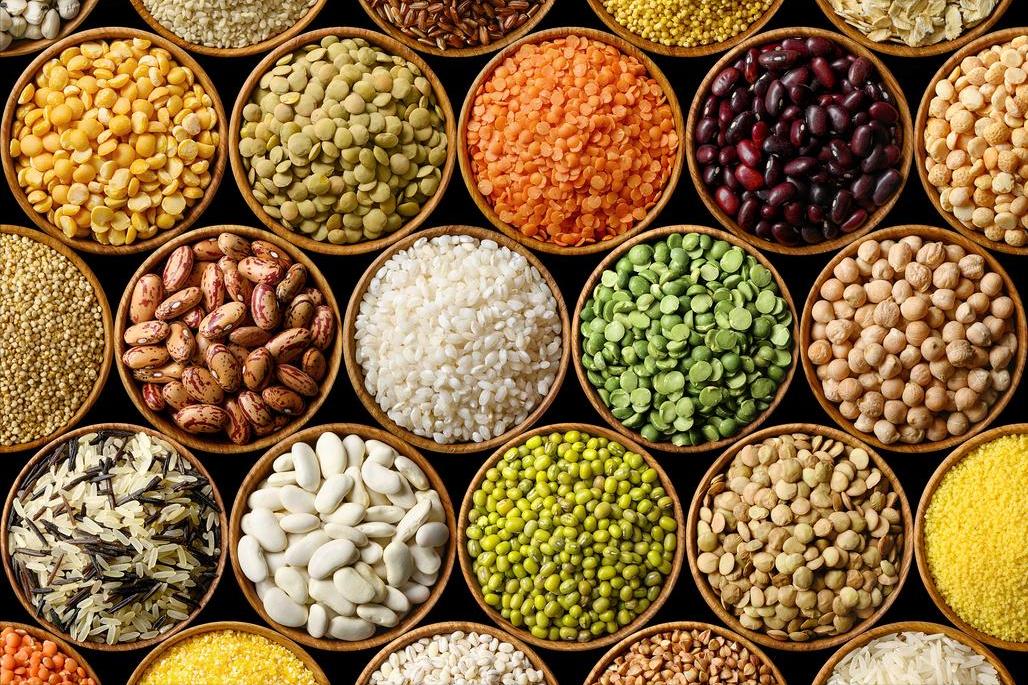

豆类也是被忽视的“血糖守护者”。黄豆、黑豆、芸豆含有丰富的植物蛋白和低GI碳水,既能提供饱腹感,又不易引发血糖波动。植物蛋白摄入增加,被证实与糖化血红蛋白(HbA1c)水平降低相关。

燕麦是另一个容易被误解的食物。有人担心它“碳水多”,但殊不知它富含β-葡聚糖,能显著延缓糖分吸收,降低饭后血糖上升。

关键是要选择原味、未加工的粗燕麦,而非加糖速溶款。粗燕麦泡牛奶,是不少糖友的早餐首选。

坚果中的健康脂肪让血糖更“稳重”。杏仁、核桃、开心果虽然热量高,但适量食用(每日不超过一小把)可以提升餐后饱腹感,减少主食摄入,从而间接控制血糖。但必须是原味未加工,糖衣坚果只会“反向加速”。

中医有云:“药补不如食补,食补不如心补。”糖尿病的管理,从来不只是“戒口”那么简单,而是一种生活节律的再构建。吃什么、怎么吃、什么时候吃,环环相扣,不容忽视。

很多人忽略了“进食顺序”的重要性。科学研究发现,先吃蔬菜、再吃蛋白质、最后才是主食,能有效降低餐后血糖峰值。这个顺序在日本和欧洲糖尿病管理中已有广泛推广,效果显著。

“先菜后饭,血糖不乱”,这句坊间俗语如今也有了科学支撑。餐前一碗青菜汤,既能润肠,又能延缓糖分吸收,是老一辈人传下来的智慧。

“早饭饱、午饭好、晚饭少”,这句老话也适用于糖尿病管理。晚餐过晚或过量,不仅影响睡眠,还会导致夜间血糖波动。建议晚餐提前至18点至19点之间,并减少主食比例。

合理的碳水分布也至关重要。与其一顿吃三碗饭,不如三顿各吃一碗,让胰岛有喘息空间。控制总量,比完全禁食更可持续也更健康。

有人问:“我一天不吃糖,血糖还是高?”压力、睡眠不足、缺乏运动都可能导致血糖升高。糖尿病不是单一的“吃出来的病”,而是多因素共同作用的慢性代谢综合征。

睡眠不足,会激活皮质醇分泌,让血糖水平难以下降。长期熬夜,不仅诱发胰岛素抵抗,还可能加重视网膜和肾脏的损伤。规律作息,是血糖管理的“隐形法宝”。

适度运动,是血糖控制的“天然胰岛素”。饭后散步30分钟,可以显著平稳餐后血糖,远比饭后躺着刷手机有效。哪怕只是家门口走几圈,也强过久坐不动。

“饭后一百步,活到九十五”,这句老话早已被现代研究所印证。轻体力活动,比剧烈运动更适合糖友,关键在于持之以恒,而非三天打鱼两天晒网。

情绪的波动同样能干扰血糖。焦虑、生气、紧张时,交感神经兴奋,血糖激素释放增加,哪怕没吃东西,血糖照样升高。这也是为何有些糖友“空腹血糖高”的原因之一。

心理调节,是糖尿病管理中常被忽视的一环。支持型社交、稳定的家庭关系、恰当的情绪表达,都能间接改善血糖水平。身心同调,才能真正稳住血糖。

“内养心神,外调饮食”,这才是糖尿病管理的根本之道。不是一两种食物的魔法,而是整体生活方式的细调与坚持。

饮茶也可辅助血糖管理。研究显示,绿茶和苦荞茶中含有天然多酚,具有一定的抗氧化及调节葡萄糖代谢作用。每天两杯,既解渴又养生,但忌浓茶空腹,以免刺激胃黏膜。

“五谷为养,五果为助”,注重多样化饮食结构,远比刻意回避某类食物更有效。营养均衡是基础,适度控制是关键。糖尿病患者不该是“饮食囚犯”,而应是“饮食智者”。

不是每个糖尿病患者都一样。年龄、体重、肝肾功能、生活节奏不同,所需饮食策略也不尽相同。个体化饮食管理,才是最科学的方式。“别人说好”的食物,不一定适合你。

饮食之外,还有一个容易被忽视的“控糖工具”:饮水。水是代谢的载体,保持良好水化状态,有助于肾脏排糖、减少血液黏稠度。一日饮水1500-2000ml,是糖尿病人应坚守的底线。

“糖尿病患者有救了”,不是因为发现了什么神奇食物,而是我们终于明白:真正决定血糖的,是你每天餐桌上的选择和生活的节律。

五种食物并非灵丹妙药,而是通往健康的一条路。关键不在于吃了什么,而在于能否坚持、是否理解背后的机制。食物没有魔力,习惯才有力量。

血糖的稳定,不是一顿饭的奇迹,而是一生选择的结果。愿每位糖友,都能在日常的细节中,找到属于自己的节奏与平衡。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6