当人们谈论鲁迅的小说时,会想起《呐喊》里的“狂人”、想起《彷徨》中的祥林嫂……这些作品以冷峻的笔触解剖社会,成为中国现代文学的经典坐标。

但少有人知道,鲁迅在中后期写下的《故事新编》,才藏着他最惊世骇俗的艺术野心,尤其是其中的《铸剑》,连莫言都称其“是鲁迅最好的小说,也是中国最好的小说”。

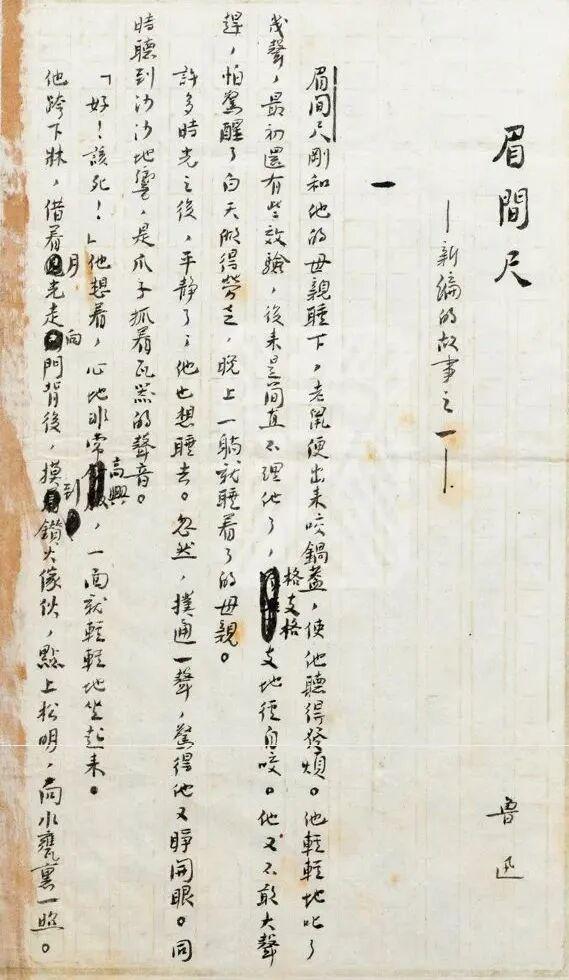

鲁迅《铸剑》手稿

这句评价背后,是《故事新编》对传统文学成规的彻底突破——它用神话改写历史,以荒诞解构权威,却因超前的现代性,让无数读者困在传统认知框架里,迟迟读不懂其中的真味。

高远东老师的《现代如何“拿来”》,

为我们揭示了《故事新编》究竟好在哪。

1

被误解的“新编”:

当小说不再是“小说”

如果说《呐喊》出脱传统诗文规范,把“文章”变成了“小说”;《彷徨》把面向公众和社会的启蒙式写作,变成个人的抒情;那么《故事新编》则是鲁迅由严格恪守中西小说传统的写作走向颠覆这一传统的纯粹的实验艺术。

《故事新编》的写作贯穿1922年至1935年,这正是鲁迅思想从“荷戟独彷徨”转向“绝望中的抗战”的关键期。

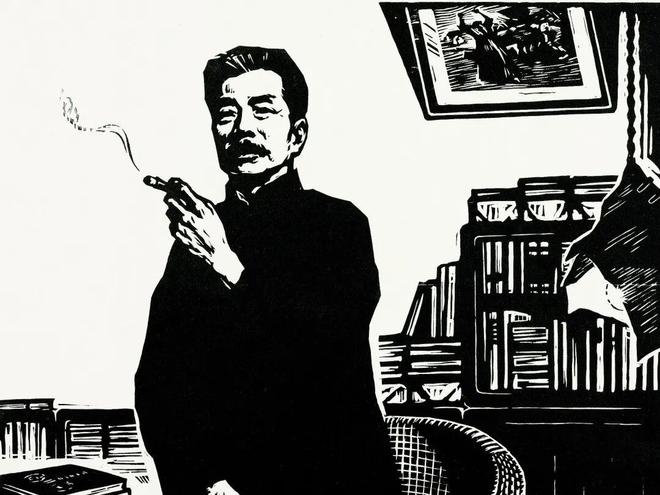

鲁迅五十三岁生辰,1933年9月13日摄于上海

人们常将《故事新编》归为历史小说或讽刺小说。《故事新编》是小说,用鲁迅自己的话说,是“神话、传说与史实的演义”,是表现了鲁迅天才的艺术想象力和创造力的虚构之作,这没错。但把它当作一般小说来期待,来阅读,是有问题的。

我们可以把《故事新编》置于鲁迅杂文创作的思路中来读,更透彻地认识和把握其思想与文体的特质。鲁迅杂文的意旨在于“批评”——“社会批评”和“文明批评”,乃至二者分进合击的统一。

鲁迅发现,中国的现实问题往往背后有历史和传统的原因,现实背后往往隐藏着历史和传统的影子,因此其杂文“社会批评”的思维往往是古今连带的,其“文明批评”的思维甚至是古今合一的。古今人物及其背后的价值因此由历时性存在一变而为共时性存在,历史与现实因中国问题而合二为一。

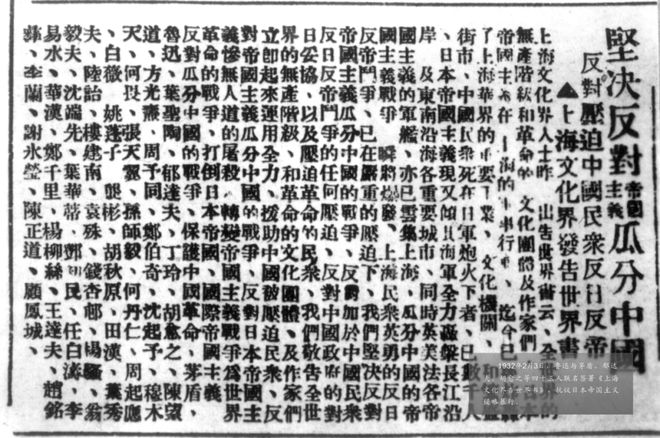

1932年2月3日,鲁迅与茅盾、郁达夫、胡愈之

等四十三人联名签署《上海文化界告世界书》

《故事新编》长达十三年的写作不仅是鲁迅由现实主义而至于表现主义的时期,也是其杂文写作由摸索而逐渐成熟而至于独创之境的时期,不同文体的“互文”和“互渗”,不仅有助于杂文艺术的形成,同时也有助于其小说艺术的创新——小说笔法进入杂文,杂文笔法进入小说。

在此期间,鲁迅以现实主义为主的艺术理想逐渐倾向现代主义,注重再现与抒情的写作逐渐走向表现的艺术,其作品中现代主义的成分由局部而主干、由技术而精神、由规范的而成为反规范的。

而这都植根于鲁迅个人的精神史及他与中国传统思想、中国历史、中国革命的“艺术的”联系方式之中。如此一来,鲁迅不仅为中国现代小说贡献了规范的“经典”,而且贡献了反规范的“经典”。

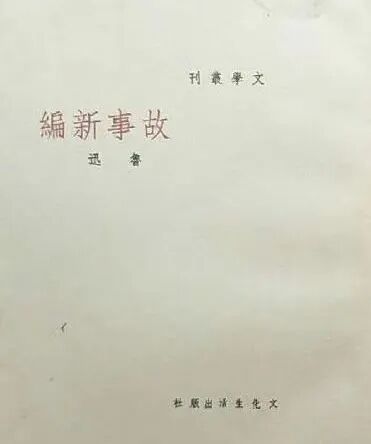

鲁迅:《故事新编》,文化生活出版社1936年版

2

打破所有“成规”的典范:

“油滑”中的绝望与希望

《故事新编》的“超前”,是鲁迅对现代性困境的先知先觉。他明白人类的惰性会把其创造的结晶尊为典范、沿为“成规”,又特地用《故事新编》给出警示。他以“油滑”为武器,在荒诞中建构新的价值,不仅把旧小说的成规,而且把新小说的一切“作法”都给打破了。

《狂人日记》,颜铁良作。

在鲁迅看来,如果在一部作品中不加准备地运用两种不同的写作规则——“认真”与“油滑”,会对小说结构造成破坏。但在《故事新编》中,他已经找到了可容纳、接受、转化乃至利用“油滑”的方法,完美化解了“认真”与“油滑”的对立。

“认真”是《呐喊》《彷徨》的美学,要求作者遵循公认的小说规范来写作和发挥其创造力,是历史的意志在中国现代小说史上的第一次体现;而“油滑”则是《故事新编》的美学,是鲁迅的创造力对一切既有“小说作法”的颠覆和质疑。

要理解这种转变,有必要了解鲁迅小说中存在的三种典范精神:再现的,抒情的,表现的和讽刺的。“再现的”一般与现实主义的内容联系,如《狂人日记》之日记文本的逼真,《孔乙己》对咸亨酒店酒客和孔乙己之关系的描写,《药》中华老栓为儿子取药、服药,《奔月》(1926年)中羿之无聊的生活等,均依靠再现的精神来支持。

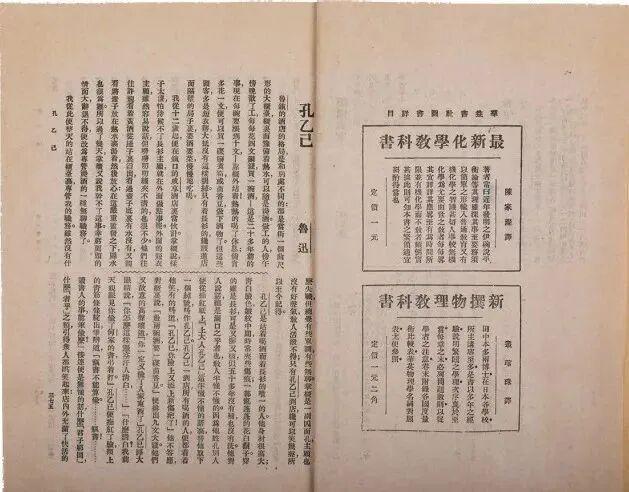

《孔乙己》发表于《新青年》第6卷第4号

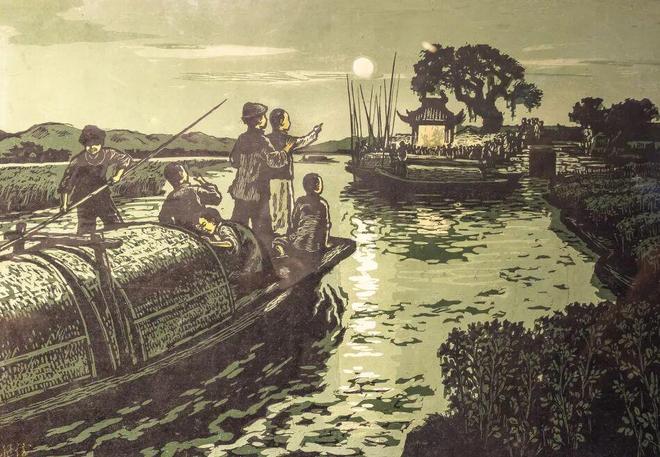

“抒情的”往往与浪漫主义的内容——也就是《呐喊·自序》中所谓“年青时候也曾经做过”但后来“偏苦于不能全忘却”的梦——相联系,这种抒情更由于主体经验的介入,增添了作品中情感的分量和亲切感,令人恍如进入其内心的传记一样,如《故乡》中对理想的“人”的生活的追寻,《社戏》对乌烟瘴气的都市文化的憎恶和对乡村清新、自然、淳朴的风俗的讴歌,《祝福》中叙述者“我”对祥林嫂之生活的感慨等,所有这些,又与中国古代诗文的抒情传统贯通着,洋溢着追寻理想的热情。

儿时鲁迅与朋友在船上看社戏

“表现的和讽刺的”往往与现代主义尤其是表现主义的内容相联系,注重对某种观念、思想和生活的分析和批判,譬如《故事新编》运用“古今杂糅”的细节和“油滑”的方法对中国的思想传统和历史人物进行批判和分析。

在鲁迅与一切小说成规的对抗中,实际上正是那些有关再现和抒情的“成规”,才构成其反抗的对象和发展独特艺术的条件。

3

如何进入《故事新编》:

拆除“成规”的阅读指南

读懂《故事新编》,需要先放下已有的文学成规。

不仅要把《故事新编》视为一部有独特形式和趣味的小说,把它和古今中外有关作家的相关作品对照来看,建立它与古今中外文学之“大宇宙”的联系。

而且,也应该进入作家创作的深处,把握作家思想和艺术之创造血脉的精微流动,建立与综合体现着作家思想和艺术追求的文学生产的“小宇宙”的联系。既“串联”,又“并联”,所建立的阅读坐标才是完整的科学的。

鲁迅:《呐喊》,新潮社出版1923年版

封面由鲁迅亲自设计

比如,把《故事新编》置于《呐喊》《彷徨》之小说创造的脉络中来读,如果说《呐喊》为中国文学贡献了“现代小说”,《彷徨》贡献了“现代小说的民族形式”,那么到了《故事新编》,鲁迅则通过改写中国古代神话、传说和历史,以“古今杂糅”和“油滑”的特殊写法,超越了一切中西小说的写作规范。

再如,把《故事新编》置于《野草》之类体现现代主义思绪的脉络中来读,《野草》主要是鲁迅独面自我的犹疑、沉思和搏战,是写给自己看的东西。《故事新编》则是鲁迅面对中国古代神话、传说和历史所进行的主体穿越:对于那些经由历朝历代意识形态“层累”厚积而掩饰了真相的“文化”劳作,鲁迅把文化、历史还原为自然、文化和人性彼此作用的过程。

黑白木刻鲁迅

还可以把《故事新编》置于鲁迅之“整理国故”的学术脉络中来理解其特性。作为一个卓越的学者,鲁迅的学术活动本就始于“抄古碑”、辑校古籍等古籍整理的工作。他把杂文“社会批评”“文明批评”的思维带入《故事新编》的创作,把古代典籍整理的科学思维带入《故事新编》的品评古代思想人物,把严肃的批判和思考以游戏笔墨出之,使得科学和艺术水乳交融。因此,《故事新编》可谓鲁迅写的小说化的“中国历史”或“中国文明史”。

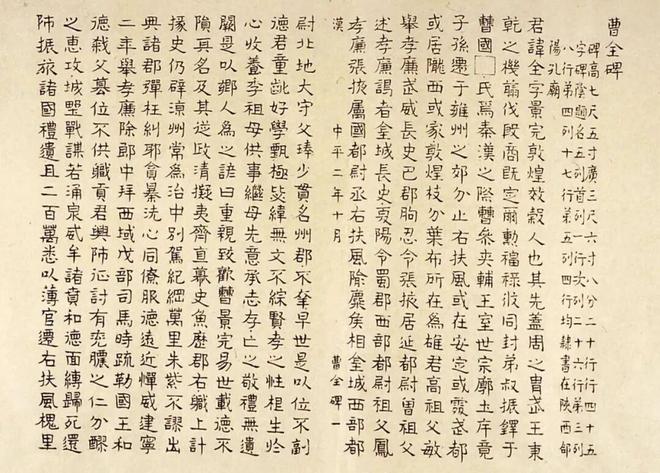

鲁迅手抄《曹全碑》

以上种种读法,可以单独进行,也可以综合而为;可以单线索深入文本,也可以多线索齐头并进、协同展开,目的都在于更具体而微地把握《故事新编》之于鲁迅思想和艺术发展的特质,从中不仅获得阅读的乐趣和艺术的美感,而且能在思想探索、学术研究方面收获真理。

你看过“油滑而认真”的《故事新编》吗

你觉得其中的作品好在哪里?

你又有哪些独家的阅读体会

在留言区和书友们分享一波吧?

2位优秀留言读者将获赠

这本久别重逢的鲁迅研究经典

精切而有分量的鲁迅研究

由文学而政治而思想史

揭示一个真实而超前的鲁迅

公号粉丝限量专享亲签钤印版

跟随许子东

重读鲁迅,人间清醒

-End-

观点资料来源:《现代如何“拿来”》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

拿来鲁迅,人间清醒

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6