“冻笔新诗懒写,寒炉美酒时温。醉看墨花月白,恍疑雪满前村。”唐代诗人李白的《立冬》以墨色与雪光交织出冬日的初韵。千百年来,古代民间工匠的刻刀将立冬的物候景象、人文活动镌刻成永恒的艺术篇章。从恢弘的汉画像石到精妙的民间雕刻,立冬不仅是一个节气,更是一种文化基因,在千年艺术长河中流淌。

立冬,作为二十四节气中的第十九个节气,也是冬季的起始。《月令七十二候集解》有载:“立,建始也;冬,终也,万物收藏也。”古代中国这一天会举行盛大的“迎冬”仪式。《礼记·月令》记载:“立冬之日,天子亲帅三公九卿大夫以迎冬于北郊。”

这一时节,江南渐寒,而在北方,一些地区已开始结冰,土地逐渐封冻,自然界正式开始进入闭藏状态。这种“藏”的哲学,不仅指导着古人的农事活动与日常生活,更深刻影响了艺术创作的题材与精神内涵。

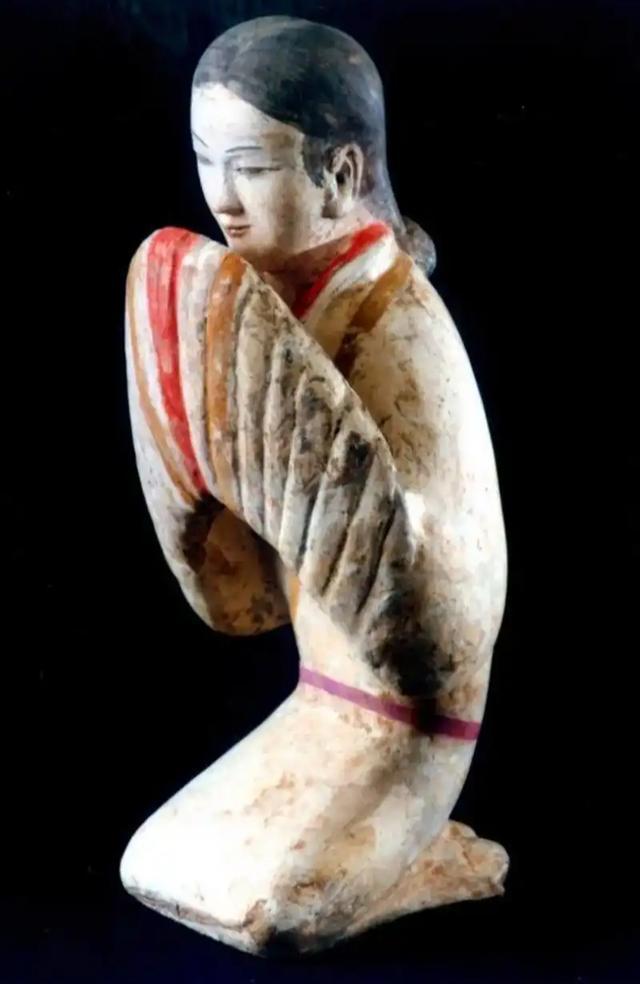

制备冬衣是立冬时节重要的民俗活动。汉景帝阳陵博物院馆藏的塑衣式彩绘陶俑,造型多样,或端然跽坐,或拥物侍立。

汉景帝阳陵博物院馆藏的塑衣式彩绘陶俑

这些陶俑身着大襟深掩、下摆博长的三重衣。这种以曲裾交掩为特征的深衣是汉代中上层社会的常服,体现了当时的社会礼仪和服饰规范。在过去,制作冬衣是一项家庭重任,落在女性家庭成员的肩上。《诗经·七月》有“九月授衣”,指的就是妇女在农历九月农忙过后开始制作寒衣。

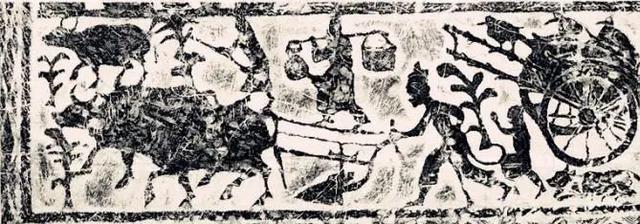

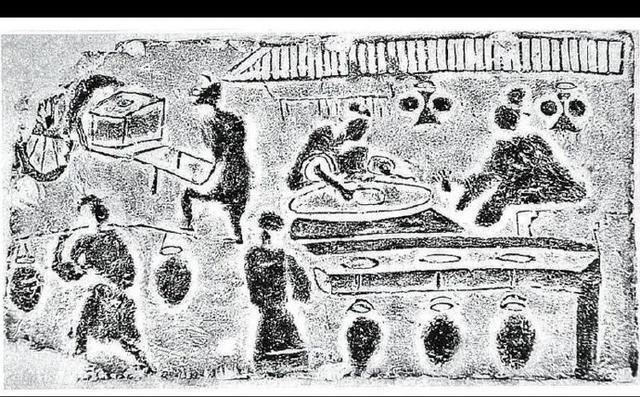

汉画像石《农耕图》

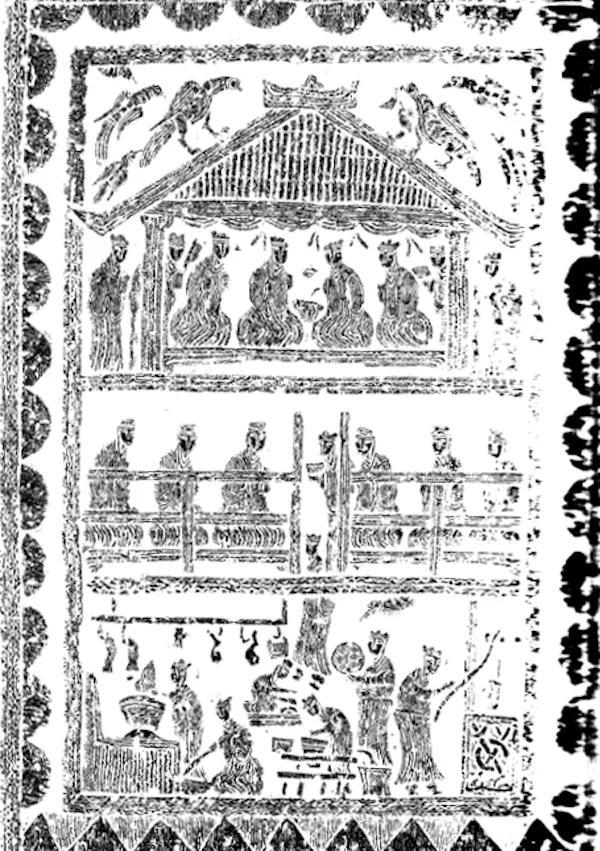

在汉代的画像石与画像砖中,立冬的意象已有了系统的视觉呈现。河南出土的汉画像石《农耕图》中,既有春耕夏耘的场景,也有秋收冬藏的刻画:农人将粮食运入仓廪,妇人纺织于室内,正是立冬时节“万物收藏”的生动写照。山东汉画像石中,有“窖藏图”与“酿酒图”,也有宰杀动物的图案,记录了准备冬藏的景象。

睢宁县汉画像石

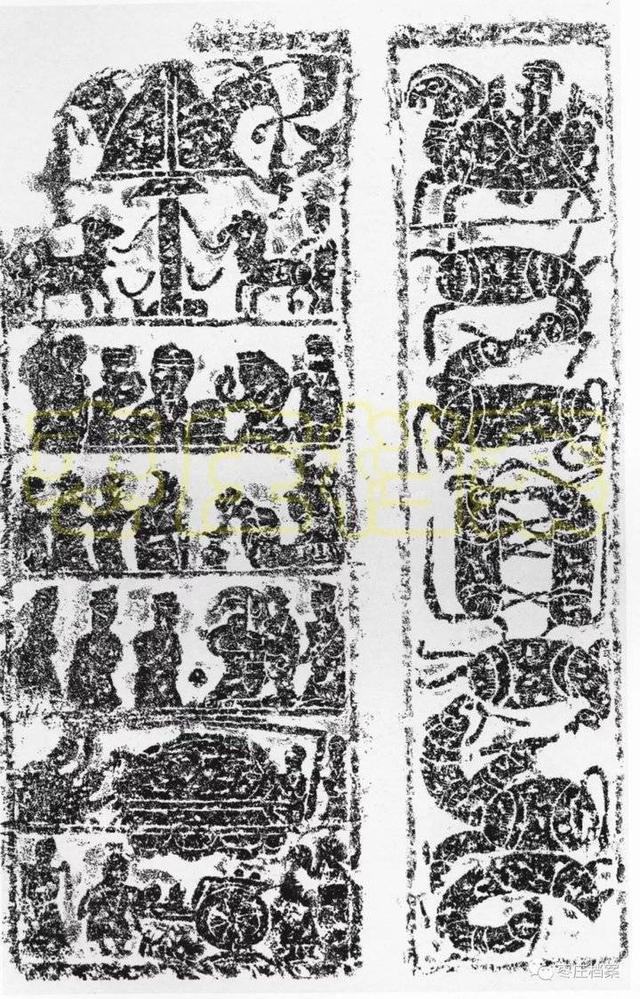

汉画像石

更值得注意的是,汉画像艺术通过独特的视觉语言表达了立冬的时空观念。山东出土的画像石上,有一幅《四神天象图》:青龙、白虎、朱雀、玄武各镇四方,而北斗七星的斗柄指向西北方的乾位,正是立冬时节的天象特征。这种将节气、星象与神话融为一体的艺术表达,不仅反映了汉人对自然规律的精准把握,更展现了“天人合一”的哲学思想。在汉人看来,立冬不仅是自然季节的转换,更是宇宙秩序运行的一个节点,这种宏观的时空意识使得相关艺术创作超越了简单的物象描摹,达到了形而上的高度。

汉画像石《四神天象图》

在建筑构件中,四神纹瓦当在汉代极为流行。四神即青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽,又称“四灵纹”。

汉代将四神视作与避邪求福有关的神灵,同时它们也表示季节和方位。青龙的方位是东,代表春季;白虎的方位是西,代表秋季;朱雀的方位是南,代表夏季;玄武的方位是北,代表冬季。

玄武是代表冬季的神兽

玄武作为代表冬季的神兽,是四神中的北方之神。玄武亦称玄冥,为龟蛇合体,被尊为水神,居北海。

由于龟长寿,玄武成了长生不老的象征,又因冥间在北方,故成为北方之神。在立冬时节,玄武象征着万物收藏、蓄势待发的冬季特性。

敦煌莫高窟有《伐木图》

汉代以降,立冬题材在雕刻艺术中继续发展,呈现出日益丰富的表现形式与文化内涵。唐代的石窟雕刻中,不乏对冬日景致的表现。敦煌莫高窟有《伐木图》,刻画了树木凋零、樵夫伐薪的冬景,虽未明确标注立冬,但其物候特征与立冬吻合。至宋代,随着山水画的成熟,立冬意象在艺术中愈发生动。虽雕刻作品不如绘画直接,但如河北蓟县独乐寺观音阁的辽代木雕《寒林图》,以刀代笔,刻画出枝干遒劲、树叶落尽的冬林景象,寒气逼人,意境高远。

明清时期,立冬题材在民间雕刻中大放异彩。安徽徽州木雕中的《二十四节气图》,将每个节气的典型农事活动与民俗生活雕刻于窗棂、门板之上。其中的立冬图景常包含“补冬”习俗:家人围坐,品尝鸡鸭牛羊等滋补食物,厅堂内热气蒸腾,与窗外的寒风形成鲜明对比。这种“外冷内暖”的对比,被工匠通过门窗的镂空设计与室内外的空间处理巧妙呈现,达到了“计白当黑”的艺术效果。

在福建闽南地区的石雕、木雕中,立冬与“丰收谢神”的民俗紧密结合。泉州开元寺的明代石雕柱础上,有农民向土地神献祭的图案,记录了立冬后“秋收冬藏”完毕,感谢神灵庇佑的仪式。而闽南建筑的门楣砖雕中,常出现“立冬晒柿”的图案——柿子经霜后甜度增加,立冬前后正是晒制柿饼的最佳时节,这一地方性的物产与节气,通过民间艺人的刻刀,成为了富有地域特色的艺术符号。

北方地区的立冬雕刻则呈现出不同的风貌。山西平遥的清代木雕《立冬图》中,有藏冰入窖的场景:众人将切割整齐的冰块运入地下冰窖,覆盖稻草以防融化,这一为来年夏季备冰的习俗,在《周礼》中已有记载,至清代仍是重要的冬季活动。而京津地区的建筑砖雕中,则有“立冬腌菜”的图案,将大白菜、萝卜等蔬菜装入缸中腌制,以备冬日食用。这些充满生活气息的场景,被艺术家提炼、概括,以浮雕或透雕的形式装饰于寻常人家的建筑构件上,使得节气文化渗透到日常生活的每个角落。

立冬题材的古代雕刻艺术,在表现形式与审美特征上形成了独特的体系。就构图而言,这类作品常采用“满构图”与“留白”相结合的方式:人物活动密集而丰富,背景则适当留白,或以简练的线条暗示寒冷的气氛,形成疏密有致的节奏感。在四川出土的汉代《酿酒图》画像砖中,酿酒工序中的人物与器具刻画细致,而背景几乎空白,这种处理既突出了主题,又营造出冬日天地萧瑟的意境。

汉代《酿酒图》画像砖

汉代文物粮仓

造型手法上,立冬题材雕刻多采用写实与象征相结合的方式。江苏徐州汉画像石艺术馆藏的《藏粮图》,粮仓的结构、人物的动作均写实逼真,而仓顶的瑞鸟、空中的祥云则具有象征意义,寓意着“五谷丰登,年年有余”。这种虚实相生的艺术语言,既反映了立冬时节具体的生产活动,又寄托了人们对丰足生活的美好期望。

材质与技法的选择也与立冬主题相得益彰。北方的石雕常利用青石的冷峻质感表现冬日的寒凉;南方的木雕则通过木材的温暖质地,暗示室内活动的温馨。浙江东阳木雕中的《立冬补冬图》,利用银杏木淡黄的色调,营造出室内灯光的柔和感;而山西榆社石雕中的《立冬藏冰图》,则通过灰砂岩的冷灰色调,强化了冰窖的寒冷印象。这种材质语言与主题内容的默契配合,展现了古代工匠对材料美学的深刻理解。

立冬题材雕刻的艺术价值,不仅在于其精美的工艺,更在于其承载的文化记忆与哲学思考。这些作品记录了中华民族适应自然、利用自然的智慧,体现了“与四时合其序”的传统生态观。同时,通过“冬藏”这一主题,它们也隐喻着养精蓄锐、以待时机的生命哲学——冬日的闭藏不是为了消亡,而是为了积蓄力量,等待春天的再次萌发。

来源:于微

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6