白切鸡相信大家都不陌生,广东街边常见的小菜,几十块钱就能搞定,但是上海附近的某家店,竟然敢卖480元。

根据服务员的解释,这只鸡可不是普通的鸡,而是“喝牛奶、听音乐长大的”。这能不点一份尝尝那个,端上来发现量还不如家里过年那只。

无独有偶,上海的生菜也贵的离谱,罗马生菜在菜市场三块钱一斤,换个盘子摇身一变,身价翻倍,变成128,离谱的是菜心还被挑走了。

甚至账单上还有10%的服务费,刷卡那一刻才明白,真正贵的是“在这儿吃饭”这件事。

最近出现不少拍摄“上海物价”的视频。50元的可乐、90元的矿泉水、200元一锅的白粥甚至1200元一片的巧克力。

通过一个个镜头,能看出来这些菜盘子大,分量少。喷枪一喷,价格就翻倍往上。

在不少评论区有人调侃“财神爷到上海都得光腚走”,也有人说这是“阔爷们的专属餐桌”。

通过这些视频,我们也不禁疑惑,上海的物价到底有多贵?普通人在这又能拿到多少工资?又是谁在为这“离谱菜单”买单?

让我们再把视线聚焦在上海,看看那些饭店的具体位置。像和平饭店这样的老牌酒店,位于外滩和南京路的交界口,处在上海的门面位置。

去年底它做了个298元的团购,能做什么?在酒店里逛一圈,听听爵士,喝杯鸡尾酒或咖啡,再带走一块蛋糕。

就这样,一杯可乐可以卖50,一瓶矿泉水可以卖90,有博主在这儿正儿八经请客,最后买单两万三,单是服务费就三千多。

贵,是从租金、维护、品牌到服务的全链条堆出来的。你看着的是一张餐巾纸,但实际付的是沿街的霓虹。

再看食材讲究那一套。

白粥两百一锅,店里会认真给你讲配方:东北有机米、阿尔卑斯矿泉水、全程人工现熬。

一片薄到透光的牛肉138,门口会摆个立牌写着“澳洲5A级和牛”,一碗面288,意大利帕玛森、希腊黄油、黑松露全安排上。

要是地段和食材都撑不起价,就升级名字,拍黄瓜改叫“深碎骨小青龙”,青椒鸡丁换成“能量碗”,肉夹馍摇身一变“辣丝肉帕尼尼”。

你说它虚吗?也不虚,人家明明白白告诉你——我们卖的是体验,是故事,是一段可以被晒出来的时刻。

那我们问题再绕回工资。

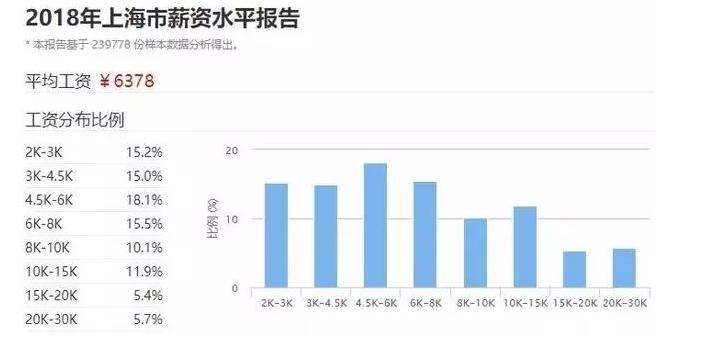

按上海市人社局公布的数据,2023年城镇单位就业人员平均月薪12307元。数字好看,一落到个体身上,许多人第一反应是“我又被平均了”。

另一份取样更细的薪资报告抓了将近24万份样本,算出来2025年的平均水平是6378元,4500到6000的占比最大,6000到8000次之。

金融、信科、生物医药能上万,传统零售和餐饮多数低于八千。

这两个“平均”,一个像是高楼鸟瞰,一个像是街角抬头,位置不同,风景当然也不同。

吃其实不是上海最难受的开销。

上海发改委4月16日公示过一份食价:面粉3.5元/斤,鸡蛋5元/斤,青菜3元/斤,鸡肉、猪后腿都在15元/斤左右。

有人去大润发做了个百元挑战,十只小鲍鱼、一袋大米、一箱牛奶,再加几样零食调味,战利品摆满了一桌。

由此可见在上海吃饭不一定贵,贵的是“在哪里吃”。

直线距离不到300米的两家肠粉店,一家鸡蛋酥肉肠32,白灼菜心18;另一个门面普通些,鸡蛋肠9,猪肠12。

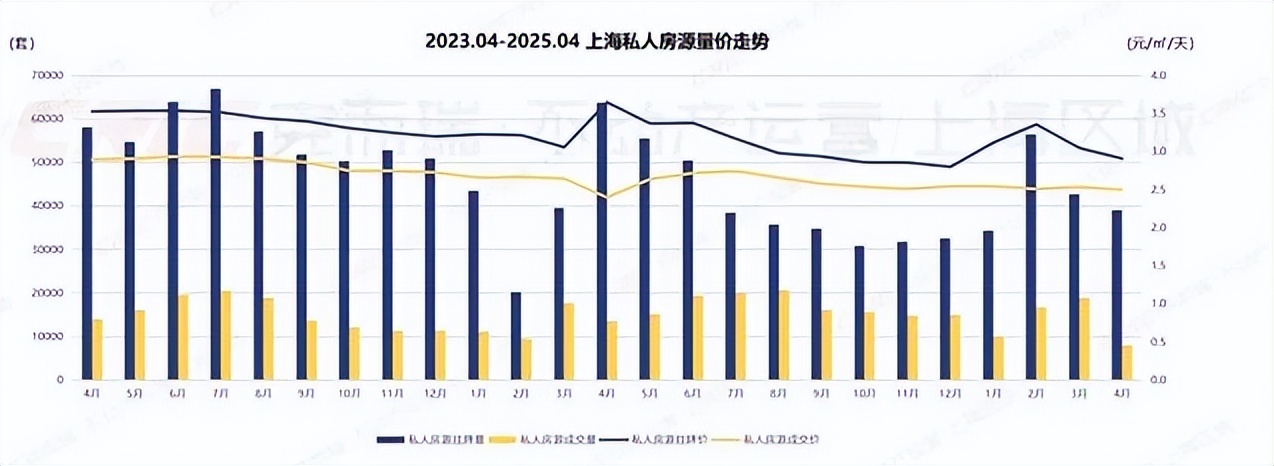

真正扯着嗓子的,是“租房”。

据统计上海2025年4月的租金,中环内一居室均价7025,郊区往外一点3746。

调查里有个数字让很多人皱眉:在上海,住房成本占收入40%到50%。也就是说,同样一份工资,别人吃出花来,你先把一半交给了钥匙。

全国的收入数据也摆在那儿,2024年人均可支配收入41314元,折成月均不过三千出头。

城镇家庭里,43.4%背着房贷,出过国的不到一成。视频中的那些“人均8000私房菜”的视频,是镜头把极少数放大到了视野中央。

再把镜头推回消费现场。

有人在和平饭店谈生意,图的是私密、面子和环境;有人专程打卡,是为了拍一段流量更大的短视频,顺便接下“隐形广告”;

还有人纯粹就喜欢这份讲究,吃饭是生活方式的一部分。

不久前流传的一张小账单记录了一位“92年的男孩”在上海的一天。

早上79元牛肉面,转身买12颗话梅就花了345。下午茶一块蛋糕配一杯咖啡46,晚上西餐688,一天花1189。

你说贵不贵?贵。是谁买单?有人买单。买单的人多不多?不多,正因不多,才值得被拍。

互联网上的“阔爷”,总能掐中情绪的七寸。

不管是看热闹的笑,还是替别人心疼的骂,其实最容易被点燃的还是“被排除感”。

站在地铁看着手机里的视频,听见一句“月入十万的底层逻辑”,视频中是高脚杯、落地窗、夜色里的外滩。

视频结束,一切消失,入目的是拥挤的地铁,落差感自然跟着涌。

但是再城市另一边,天没亮早餐摊主就起火做饭,网约车司机在充电站排队蹭平价电桩。

有些饭菜价格“贵”,是消费者的自愿选择。

有人有实力,喜欢靠窗的位置,再点上标志性的菜,吃的就是“我在这里”的那种感觉。

也有人绕开外滩,沿着弄堂左拐右拐,只是为了一碗十几块的本帮面,再来一只二十来块的生煎,不仅吃得饱,还吃的好。

还有人趁着周末买好很多菜,在厨房将菜一一摆好,根据每周的预算,一顿不差地过下去。

从数据我们就看出,上海也不是人人都能消费的起这些价格离谱的餐厅,那些“离谱餐馆”是怎么活着呢?这个问题不难看出

例如那些高端商务,宴请的客户时有明确的诉求,而这些隐私和服务就很对得起这个价格了。

还有“有钱还有闲”的客户追求仪式感,这些餐厅的场景完美满足他们对节日、纪念日、社交场景的需求。

而社交网络媒体所拍摄的视频,更多的时内容创作者靠“离谱”这个噱头来换取点击量。

有了点击量就能接广告,广告收益在反哺账单,绕一圈正好闭合。

你看见的是“200元的白粥”,他们看见的却是“这段视频能不能上热门”。两边都不亏,才能可持续发展。

其实除此之外,还有认知差的不同。

同一座城市的物价,从不同的角度来看,就会呈现出不同的样子。

菜市场的菜是零零散散买的,而外滩的价格是结合了餐饮和地点一起出售的。

现今社交媒体总喜欢抓极端样本,来获取眼球。

如果想要知道上海的真实物价,答案永远是一张区间图,不只有那些极端案例。

处在消费下限的人能把日子过得有滋味,上限的人一顿饭就能吃掉一台手机。

上海餐厅这样的做事方法其实现实广告中也很常见。

就比如当我们再聊脱发问题时,就会有人提出“防脱洗发”的解决方案,从成分表、专利号、功效数据等全方位展示。

像极了菜单里那句“我们用的是阿尔卑斯矿泉水”。虽然两则示例看着不相干,但仔细一想又感觉相差不大。

那让我们在重新聚焦在上海的吃食上。

上海的便宜饭并不少,关键是不要过度依赖手机给的推荐。手机的推荐掺杂了太多的广告。

把手机收起来,往上海的街里拐,不少平价美食就隐藏在这些街头小巷里。

想在上海吃贵的饭也很简单,提前预定好位子,但是这个就不要指望“物有所值”了,因为贵的不是菜,而是场景。

除了饮食,在上海想要更好的生活,还得盯住最大头的房租,再看看每天的通勤时间,最后才是周末的那顿犒劳。

每个月给自己留一点可以挥霍的闲钱,能让临时起意的“好奇”不至于变成“心疼”。

那就有人问了,既然这些“极端”案例不能代表整体,为什么它还总在首页?

这是因为它能让人停下来。

你停下来对这条视频进行评论、转发、对比、吐槽,平台能活跃,商家有曝光,创作者会收到转化,一箭三雕。

这些所有的结合在一起,并且有相当大的讨论量,才有资格在上海最亮的地方继续亮着。

如果你看懂这个规则,就不会单纯问一盘白切鸡凭什么那么贵。而是反问自己,“我到底在买什么”。

有人说买的是朋友的笑声,买的是那张视野极好的窗,买的是一次体面的谈话,买的是“我也来过”的证据。回答不同,价格就有了合理性。

晚上在南京东路走一走,就会看到路上有人提着外卖快跑,有人靠在灯下拍照,有人吃着路边摊的烤串,还有人端着高脚杯慢慢晃。

可以看出上海的物价并不只时网上说的那么极端,上海的生活也不只有那样一种。

来到上海你也可以早上吃十块钱的生煎配豆浆,中午在公司楼下打个十五块的快餐盒饭。

晚上坐在江边吹会风,再去朋友推荐的那家小馆子点两道小菜。钱包不会太紧,心也不必太松。

不少人说最会花钱的城市也一定是最会省钱的城市,因为它有足够多的资源和选择。

最后我们回到那盘白切鸡。你要是问我会不会点,我会根据身边的情况再做决定,例如身边坐着谁、待会要聊什么、手还有里的预算还够不够。

如果我只是单纯的饿了,我会走到转角的那家小馆。上海就是这样,从来不缺贵的饭菜,但是便宜的饭菜也不少。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6