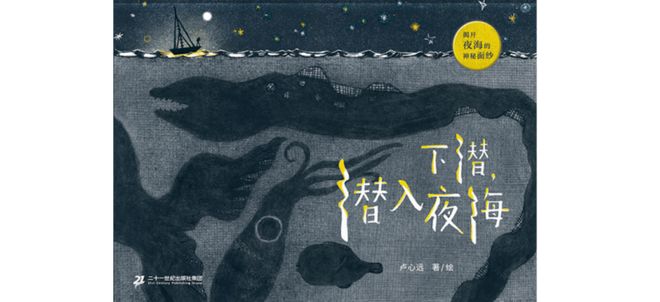

《下潜,潜入夜海》

作者:卢心远

版本:二十一世纪出版社

2025年10月

捧入手中的这本装帧别致、色彩独特的《下潜,潜入夜海》,是年轻绘本艺术家卢心远在中文世界出版的第三本自写自画的作品,另外两本——《这里,那里》和《虫虫艺术家》,集中在2024年出版,前者的英文版(Here and There)荣获2024年度《纽约时报》/纽约公共图书馆年度最佳插画童书,两本书的中文版也在国内屡获殊荣。在2024年的各种评选中,我忍不住半开玩笑地跟朋友们“抱怨”,这位艺术家一年同时推出两本难得的佳作,也有点给评委出难题——到底该选哪一本呢?

这本《下潜,潜入夜海》其实是卢心远在英国硕士毕业设计期间完成的处女作,英文版(Dive, Dive into the Night Sea)也是在2024年,由英国的沃克公司(出版《猜猜我有多爱你》的那家)出版,并且入选了2025年卡内基插画奖的长名单。国外评论界对这本书的评价颇高,或称其“巧妙的结构激发了读者的好奇心,使用灰调与深蓝的静谧色彩创造夜潜的神秘氛围,令人难以抗拒”;或赞叹它“如一座通往不可思议世界的逃生舱——一个激发惊奇与灵感的故事中的故事。一本魔法之书,一本特别的书,一本属于每个人、每个地方的书”。这些赞誉凸显了卢心远在绘本领域的创造力与深厚潜力。

卢心远在其博客中详细介绍过这本书的创作缘起。其灵感来自她自己真实的夜潜体验,恰好她又刚接触并准备钻研干刻版画(drypoint printing)技法。“不久前夜潜的记忆还未消散,我觉得干刻版画很适合表现夜晚海洋中充满了浮游生物的粗粝体感。”

然而,当她兴冲冲完成了一套呈现夜晚海洋的干刻版画,准备作为毕业设计作品提交时,导师却告诉她,需要做成一整本书!这在最初可能是一个意料之外的难题,但当她准备了大量资料并反复琢磨多日之后,书名与作为主线的句子,似乎就自动跳了出来:“Dive, dive, dive into the night sea. Dive into the inky depth.”(可直译为:下潜、下潜,潜入夜海。潜入那墨色深沉。)整本书的结构也呼之欲出了。

这本书的成功,很大程度上来自其独特而巧妙的书籍设计。它采用了垂直翻页的非常规形式,从上向下翻页正好模拟了潜水员下潜的身体动作与视角变化,让读者在翻阅过程中真切感受到下潜的沉浸式体验。书籍内容也经过精心安排,实际上分为两大板块:一部分是潜水员视角的身心体验,通过极为简短、优美的诗句表达,创造出宁静而深邃的情感氛围;另一部分则提供了精确、引人入胜的海底生物知识点,丰富的细节让读者感受到非虚构类科普读物的严谨与乐趣。这种叙事与科普的巧妙融合,使整本书在知识性和艺术感之间达到了一种微妙的平衡,既能满足好奇心旺盛的儿童,也能令成人读者沉醉其中,产生梦幻般的视觉体验。

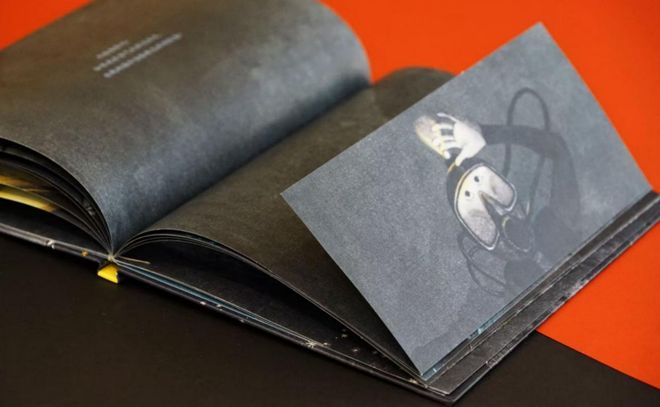

《下潜,潜入夜海》图书实拍。

实际上,在儿童绘本中,以暗色为主色调往往并不讨喜,所以多少是有些冒险的。但这本以深蓝、灰黑为主基调的作品,却通过颇有章法且富有节奏感的表现手法,精妙还原了夜海的环境,也让暗色调既可触又可爱。比方说,开篇是明亮的海面和小船,随着每一页下翻,光线逐渐减弱,潜水者从明亮月夜跳入水中,穿过表层的鱼群,进入黑暗的深渊。每一页都是一次深潜,每一次翻动,读者都更深入一层。画面中大量使用了密织般的纹理,给人一种海水流动、波光暗涌的质感。而光亮,仅由潜水员手电筒的一束黄色微光撑起。这束光在黑暗中如同生命的指引,所到之处,鱼儿、珊瑚、浮游生物、抹香鲸浮现,仿佛是被光唤醒。光在这里,不只是物理现象,而成了希望、召唤与生命感知的喻象。

书中的翻翻页设计也非常巧妙。翻页并不在固定的位置,而且翻盖页的形状也似乎有点随机。但仔细琢磨之下,你就会发现艺术家别具匠心,翻页处往往是黄光照射之处(或相对应之处),而翻盖页的形状往往与该页所要呈现的海底生物相关,那些微妙的变化时时能带来惊喜。我相信,小读者会从这种奇妙的“翻翻”中获得不少乐趣,以便平衡读到科普知识点时可能体验到的某种“严肃感”。说实话,那些知识点多少还有些冷僻,但也恰好增添了一层神秘感。借助这些巧妙的设计,这本书用极致克制的语言和色彩,创造了极度丰富的感官体验,用一束光,引导读者在黑暗中发现隐藏的生命奇观。

《下潜,潜入夜海》图书实拍。

卢心远目前已出版的三本自写自画的作品,都有一些令人眼前一亮的设计巧思。比如,在《这里,那里》中,她采用折页与对称结构来表达空间的差异、文化的异同,而两位主人公最终在中间的跨页相逢;在《虫虫艺术家》中,她在“独幅版画”的基础上,辅以各种挖孔、模切的手法,成功模拟自然界虫子啃叶子的各种形态。在这本呈现夜潜的作品中,她又探索并尝试“干刻版画”这一传统印刷技法,辅以上下翻页与翻翻页的设计。事实证明,那种带有毛刺、模糊而温暖的版画风格,非常适合呈现深海夜潜的独特氛围,翻页设计也十分贴合深潜探索的活动。这位年轻的艺术家在技法的选择上表现出敏锐的艺术直觉,成功将夜潜体验中水流的柔软、光线的朦胧、生命若隐若现的神秘感生动地表现出来。将所采用的艺术表现形式与所要表现的内容,近乎完美地融合,这是卢心远给我带来的强烈印象。

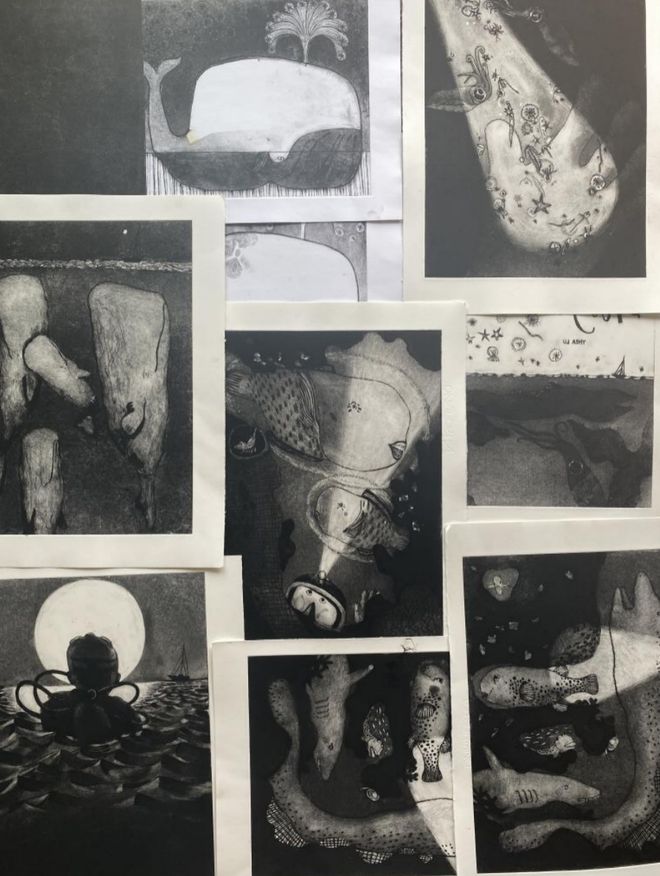

“干刻版画”的制作中。图片由卢心远提供。

不过,更为有趣的是,这部作品还带给我一些有点意外的联想。比如,在诗意方面的联想。书中反复出现的句子“向下,下潜,潜入夜晚的海……”,会让我忍不住联想起威尔士诗人狄兰·托马斯的那首《不要温和地走进那个良夜》。在电影《星际穿越》中,这首诗曾有令人印象极深的引用,尤其是最后那句“Rage, rage against the dying of the light”(怒斥、怒斥那光明的消歇),在节奏与意境上与“Dive, dive into the night sea”都很搭。前者是对抗死亡的咏叹,尤其是对“光”的消逝的不甘与抗争;而后者没有选择用“愤怒”对抗黑暗,而是用好奇、敏感、勇气去主动进入黑暗、亲近黑暗。绘本艺术家选择拥抱黑暗中的生命力,转向了更东方式、柔性却同样勇敢的态度,深入、感知、连接。

版画原稿。图片由卢心远提供。

读到临近尾声时,“夜晚的海洋 / 真像是个装着梦的世界。/ 不过 / 时间到了,/ 我该游出这片梦了。” 英文版是“The world of the night / sea is like a beautiful dream. / But the time has come for me to leave.”。这又让我不禁联想起美国诗人弗罗斯特的《雪晚林边歇马》,末尾那几句,“但是我已经有约在先,/ 还要赶多少路才安眠……”(But I have promises to keep, / And miles to go before I sleep……)——沉浸在静谧、神秘、梦幻般的大自然美景中,人是可以被催眠的,但沉醉于其中的旅者,突然意识到,仍有责任、承诺与旅途要继续,于是,继续赶路,或者浮出水面。

这种沉醉于深海中的痴迷,也让我想起多年前看过许多遍的法国电影《碧海情深》,片中的主人公雅克最终在深潜中找到了比陆地更强烈的归属感——海底如梦似幻、海豚如亲人,来自海底的召唤是某种近乎原始的情感维度,充满了诗意的喻像。但绘本中的深潜者浮出水面的那一刻,我还是感到非常开心、相当释然,回到现实的选择与保留童话梦境的选择,并不冲突。

类似这样的联想,显然不属于儿童读者阅读反应的特征,但我想,这并不妨碍他们在阅读中找到属于自己的乐趣。我认为,卢心远的绘本作品(并不限于这一本)能轻松跨越儿童与成人读者的界限,恰恰是她独特与难得之处,并不能因为成年读者多了一些联想就判定其少了“儿童性”。

就以这本《下潜,潜入夜海》而言,其独特的视觉风格、巧妙的书籍结构和深邃的情感探索,确实可以吸引3~99岁的读者。幼儿可以通过互动翻页的形式感受到海底世界的神奇,大一些的孩子还可以继续在翻翻页中探究相关的海洋生物知识。这种沉浸式的体验,可以极大地激发孩子们的好奇心与探索精神,同时也可能大大减弱他们对黑暗的恐惧感。而对成年读者来说,这本书则可能提供一种富有诗意的哲思,借助对夜海深潜的感受,鼓励他们直面自身的恐惧,重新审视和拥抱未知的世界。

正如书中所展示的那种勇气与智慧——与其畏惧黑暗,不如深潜其中,去探寻生命潜藏的奇迹与无尽的可能。

撰文/阿甲

编辑/王铭博

校对/柳宝庆

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6