“包的”“666”“那咋了”……家里有孩子的人对这些话一定不会陌生。当你和小学生聊天,几个回合下来,你会听到各种网络黑话,甚至是带有侮辱、黄色意味的“烂梗”。

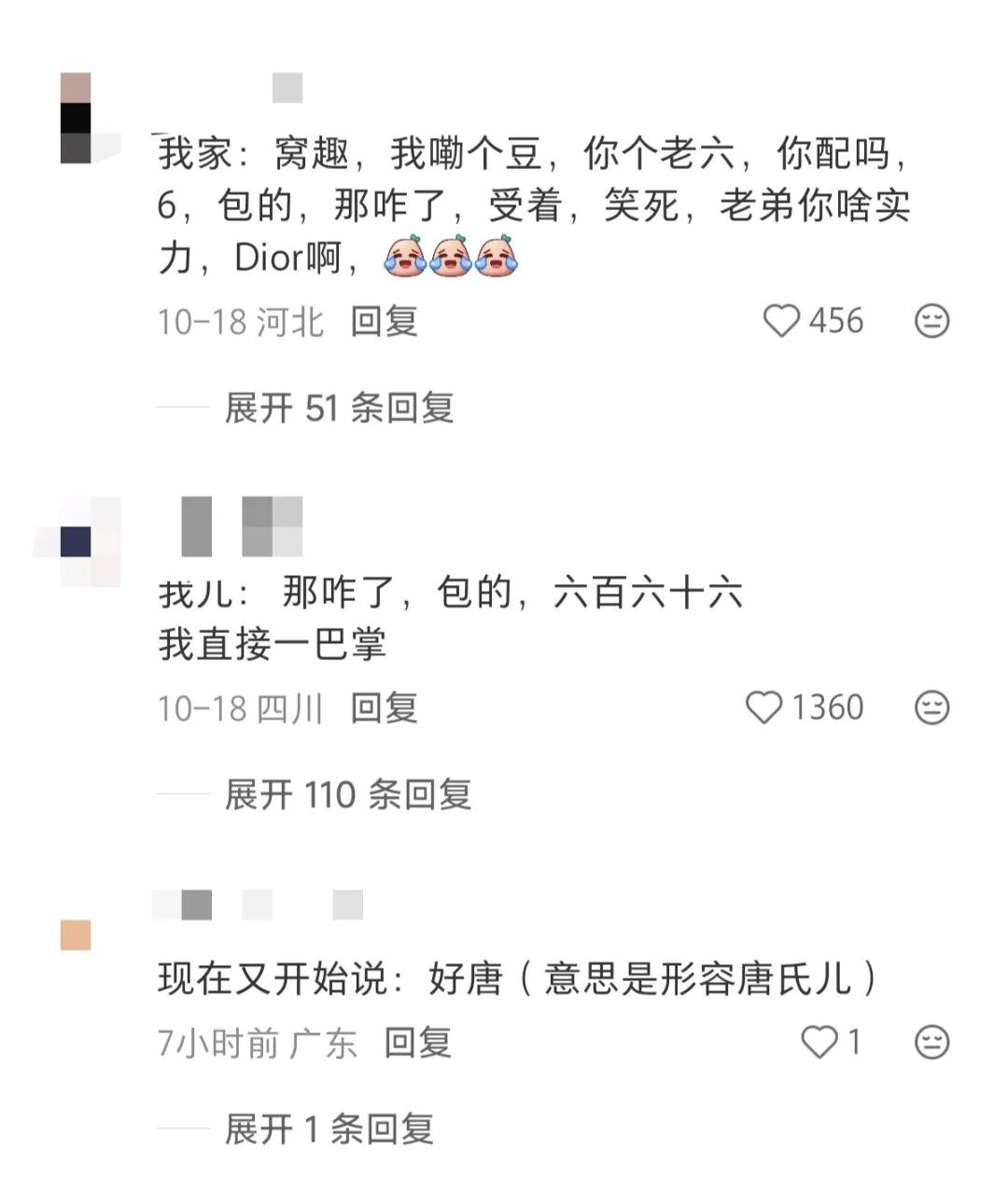

社交媒体上家长关于孩子使用网络烂梗的讨论。

社交媒体上家长关于孩子使用网络烂梗的讨论。

近来,一则老师教育学生谨慎使用网络热梗的视频火遍网络。“不要说‘包的’,可以说‘我很有信心’,或者‘我势在必得’,哪个不比‘包的’好听?”视频中,老师教育孩子们“做好中国人,写好中国字,说好中国话”。尤其是老师提到的“网络烂梗会让学生偷懒从而停止思考”引发网友共鸣。

另一则类似情景的视频同样爆火。一名老师发现学生称呼反映慢的同学为“唐人(唐氏综合征患者)”,于是告诉学生:“人有三不笑,不笑天灾、不笑人祸、不笑疾病。”老师循循善诱的方式让许多学生认识到错误,引得网友纷纷点赞。

正如老师们所担心的,当前,网络热梗正在从线上蔓延到线下,深度渗透人们的日常生活。而在孩子的世界里,烂梗的“污染”速度之快更是超乎人们的想象。有时候你会发现,刚火起来的梗,当大人们还在搜索它的含义时,小学生说话已经用上了。

对于心智尚未成熟的小学生来说,跟风、模仿是他们的强项,也是他们展现个人魅力的时刻。和同伴玩耍时,梗是一种“社交语言”,和大人聊天时,更是让他们有一种“我懂潮流你不懂”的优越感。

网络烂梗让孩子们失掉思考力了吗?

“梗文化”是一种圈子文化,类似于行业“黑话”。对比传统严肃的语言,烂梗的“无厘头”会消解人们的逻辑思维,而它的低俗、恶趣味会让人丧失审美能力。毫无疑问,它正在破坏孩子们的思考力,但它绝不是唯一的“元凶”,只是一个易被感知的切口。

网络烂梗大多数来源于短视频,而短视频的推送又来自信息流平台的算法功能。短视频碎片化的内容让孩子们难以集中注意力,从而进行深度思考,而算法的直接“投喂”,则让孩子们慢慢失去对信息的筛选能力。越来越普遍的AI软件更是帮人们省去全部的思考过程,直接呈现一个“完美答案”。

这些背后的“凶手”危害更大,只是相比较之下,AI、短视频、信息流带来影响是潜移默化的,而网络烂梗的影响是显性的,直接通过语言表现出来,因此更容易受到人们关注。

在网络烂梗的影响下,孩子们看到美好的东西习惯于说“绝了”,遇到想感谢的人会脱口而出“栓Q”,语言变得单薄、僵化,越来越多的孩子患上“文化失语症”。人们开始担心,中文是否会毁在这一代人身上?

其实,从火星文到魔改的儿歌,回望过去,每一代人的童年都有自己独创的语言。但是这些语言并没有流传下来,而是随着童年远去。网络烂梗的本质和这些消失的加密语言一样,有些趣味,也有些迷惑,但都不过是转瞬即逝的泡沫,并不会影响中文这条奔流而过的大河。

面对烂梗,家长应该怎么做?

了解完网络烂梗,你会发现不用焦虑,这不过是一种正常现象。不过,这并不意味着面对烂梗的泛滥,人们可以不加干预。老师们可以在课堂上讲述、在作文中批注,而作为孩子的监护人,家长能做的其实更多。

严肃看待有明显侮辱、黄色意味的烂梗。家长一旦听到“唐人”“太唐了”这类烂梗,应严肃回应,明令禁止。可以让孩子换位思考,告诉孩子,这种称呼不仅仅是对同学的不尊重,更是对患者和患者家庭的伤害,这种人身攻击性质的烂梗坚决不能说。

对于大多数梗来说,堵不如疏。当孩子用“666”表示赞叹时,家长不要急着训斥孩子,可以顺着他的话进行提问,比如“我也觉得很牛,你还能想到什么其他的词概括吗?”“我们玩个游戏吧,每人说三个‘666’的近义词”。这样既能让孩子放下防备,也能引导他们进一步思考。

家长还要引导孩子分清用梗场合。就像不能穿西装去游泳,也不能穿泳衣去礼堂。朋友之间用梗聊天无可厚非,但如果在正式场合,用梗则显得不礼貌、不合时宜。

落日西沉,陕西秦岭出现火烧云景观。西安翠华山景区 供图

落日西沉,陕西秦岭出现火烧云景观。西安翠华山景区 供图

想要真正摆脱对网络烂梗的依赖,还需要从根本上丰富孩子的生命体验。每天花15分钟阅读,看一集纪录片,或是出门走走,陪孩子淋一场雨,等一场日落。当他的内心被“落下与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的景象所震撼,他自然会发现,单薄、贫瘠的网络语言无法承载澎湃的情感,描述动人的画面。

(中国新闻社)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6