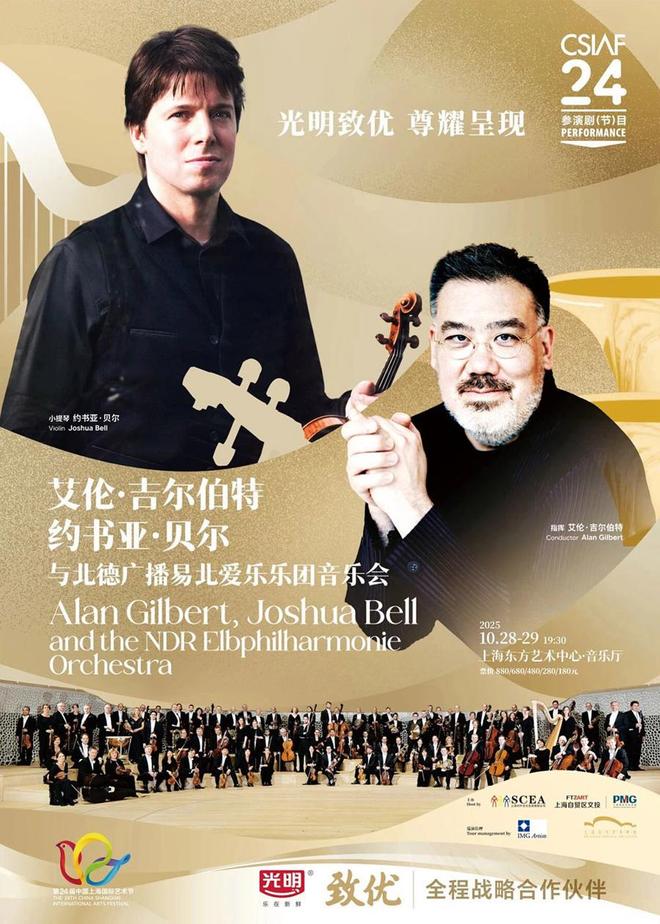

德国汉堡市与中国上海市,自1986年起结为友好城市。这两座城市在经济、文化及港口功能上高度相似,既是经济交流的纽带,也是文化互鉴的窗口。巧合的是,今年恰逢驻地在汉堡市的北德广播易北爱乐乐团成立八十周年,作为德奥作品的权威演绎者之一,乐团在音乐总监艾伦·吉尔伯特的带领下,携手当今最炙手可热的小提琴家之一的约书亚·贝尔开启中国内地唯一一站演出,登台亮相第二十四届中国上海国际艺术节舞台。

著名小提琴家约书亚·贝尔与上海的情谊,可谓是“常聚常新、愈久愈笃”。七年前他作为圣马丁室内乐团音乐总监首次携乐团造访上海,从巴赫到皮亚佐拉,贝尔与乐团精妙绝伦的演绎博得了满堂彩。今年6月,贝尔在上海举办独奏会,用他的1723年名琴演绎莫扎特、舒伯特及弗兰克作品,他细腻的揉弦技巧与情感表达被爱乐者们盛赞为“弓弦上的浪漫传奇”。

笔者有幸现场聆听了第一晚的演出,当晚上演的四部作品虽分属不同流派,但均体现了作曲家对传统的突破与创新,共同勾勒出19世纪末至20世纪初音乐演变的脉络。理查·施特劳斯与圣-桑属浪漫主义晚期,但前者以交响诗的宏大叙事见长,后者则注重形式与旋律的平衡。普罗科菲耶夫与斯特拉文斯基代表20世纪革新,前者以新古典主义重构传统,后者以原始主义打破调性束缚。理查·施特劳斯和斯特拉文斯基均擅长管弦乐色彩,但后者节奏更复杂,和声更激进。圣-桑的协奏曲强调独奏与乐队的对话,而普罗科菲耶夫的交响曲则通过结构压缩增强张力。《唐璜》和《火鸟》对电影音乐影响深远,前者启发了自然景观的音乐化描绘,后者奠定了奇幻题材的配器基础。普罗科菲耶夫的交响曲为现代交响乐开辟了新路径,圣-桑的协奏曲则成为小提琴文献的核心曲目。

约书亚·贝尔的演奏风格以“情感穿透力”和“技术精确性”闻名。他的音色曾被《纽约时报》形容为“华丽而富有能量”,既能细腻如私语,又能磅礴如风暴。当晚,他与乐团合作演绎了圣-桑的《第三小提琴协奏曲》。贝尔的标志性音色融合了温暖的金色质感与锐利的动态对比,尤其在演奏浪漫派作品时,通过微妙的弓压变化和揉弦控制,赋予旋律强烈的叙事性。

吉尔伯特继承了伯恩斯坦式“动作派”传统,手势大开大阖却细节分明,能在瞬间把声部层次剥开,让观众直面音乐的色彩。在他的指挥下,贝尔以精准的节奏控制与细腻的音色变化,将古典框架中的现代基因展现得淋漓尽致。快速乐段中,他的演奏如旋风般席卷,每个音符都充满张力与爆发力;而在抒情段落,他的演奏又如诗般绵延,在木管与弦乐的交织中透露出隐秘的戏剧性。

普罗科菲耶夫的《D大调第一交响曲“古典”》,以海顿式古典框架为基底,却通过现代和声、节奏与配器手法,成为20世纪新古典主义音乐的开山之作。当晚,吉尔伯特以精准的节奏控制与细腻的音色变化,将古典框架中的现代基因展现得淋漓尽致。在快速乐段中,他如旋风般席卷带领着乐团“突围”,每个音符都充满张力与爆发力。通过弦乐声部的快速切换与定音鼓凌厉节奏的碰撞,带领现场观众直面作品的本真。如此的演绎不仅保留了作品的古典纯粹性,更通过现代演绎技巧,让这部跨越时空的交响曲焕发出全新的生命力。

音乐会压轴上演的是斯特拉文斯基《火鸟组曲》(1919版),作品充斥着对生命与自然的礼赞,热情而洋溢着活力。灵动的木管乐器带来森林的呼吸,而铜管的爆发则如同火山喷发,释放出生命的热烈与不羁。这是一场视听感极强的“火焰舞蹈”,既有控制的张力,又充满自由的激情。在吉尔伯特的指挥下,乐团巧夺天工般地捕捉到了这种火鸟般的生命力,使得每一个音符都跳跃着火苗,灵动而炽烈。

从易北河到黄浦江,音乐让汉堡市与上海市彼此靠得更近。当船笛与圆号共鸣、集装箱和定音鼓共振,汉堡的晨雾与上海的晚霞被写进“同一张总谱”,两座“内核基因”高度相似的城市,便不再只是地理意义上的“友城”,而成了共享同一条心跳频率的“声音共同体”。北德广播易北爱乐乐团带着上海观众,从理查·施特劳斯的青春浪涌出发,途经圣-桑的抒情船歌,在普罗科菲耶夫的“古典未来”里短暂停靠,最终于斯特拉文斯基的火鸟尾羽中冲天而起。祝愿这条美好的汉堡-上海“声音航线”,在下一个四十年,伴随着汉堡与上海这两座城市依旧星月兼程,不舍昼夜!

原标题:《新民艺评|茅亦铭:从易北河到黄浦江——北德广播易北爱乐乐团奏响德奥之声》

栏目编辑:吴南瑶

文字编辑:钱卫

本文作者:茅亦铭

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6