■ REDMI K90 定价策略迎来调整,价格横跨 2599 元到 5499 元。

■ 此前红米锚定 3000 元以下,与小米系列形成区隔,但 K90 打破了

■小米的核心战略是“人车家全生态”,不过从全市场角度来看,三大业务都面临着不小的压力

作者 | 一琳

编辑 | 陈秋

另镜 ID:DMS-012

在许多国人心中,小米就代表着性价比。而作为小米集团的子品牌红米,从诞生之日起似乎就是为了“性价比”而生。

不过就在 10 月 23 日,REDMI K90 系列正式发布。这一代产品不仅规格全面升级,定价策略也迎来了调整,价格横跨 2599 元到 5499 元。

在外界眼中,这标志着红米已完整覆盖中端到高端价格带,其价格区间与小米数字系列形成了直接重叠,也引发了关于两大品牌定位的广泛讨论。

有意思的是,在 K90 正式发布之前,小米集团合伙人、总裁卢伟冰曾在微博上公开表示,REDMI K90 系列的发布,是小米手机业务在旗舰新品发布季的第二篇章。

发布会现场,他更是直接表态:“不以价格限制产品定义;不以品牌做技术区隔;甚至不排斥与小米直接竞争。”

这场发布会看似是红米对小米和其他行业竞品的隔空喊话,但或许暗藏着小米集团的战略调整。结合这几年来小米手机业务的发展状况来看的话,红米的向上突破,有可能成为小米集团未来撬动增长的新支点。

红米破界

从性价比到旗舰化的突围

此前红米长期锚定 3000 元以下性价比市场,与小米系列形成清晰的价格区隔。

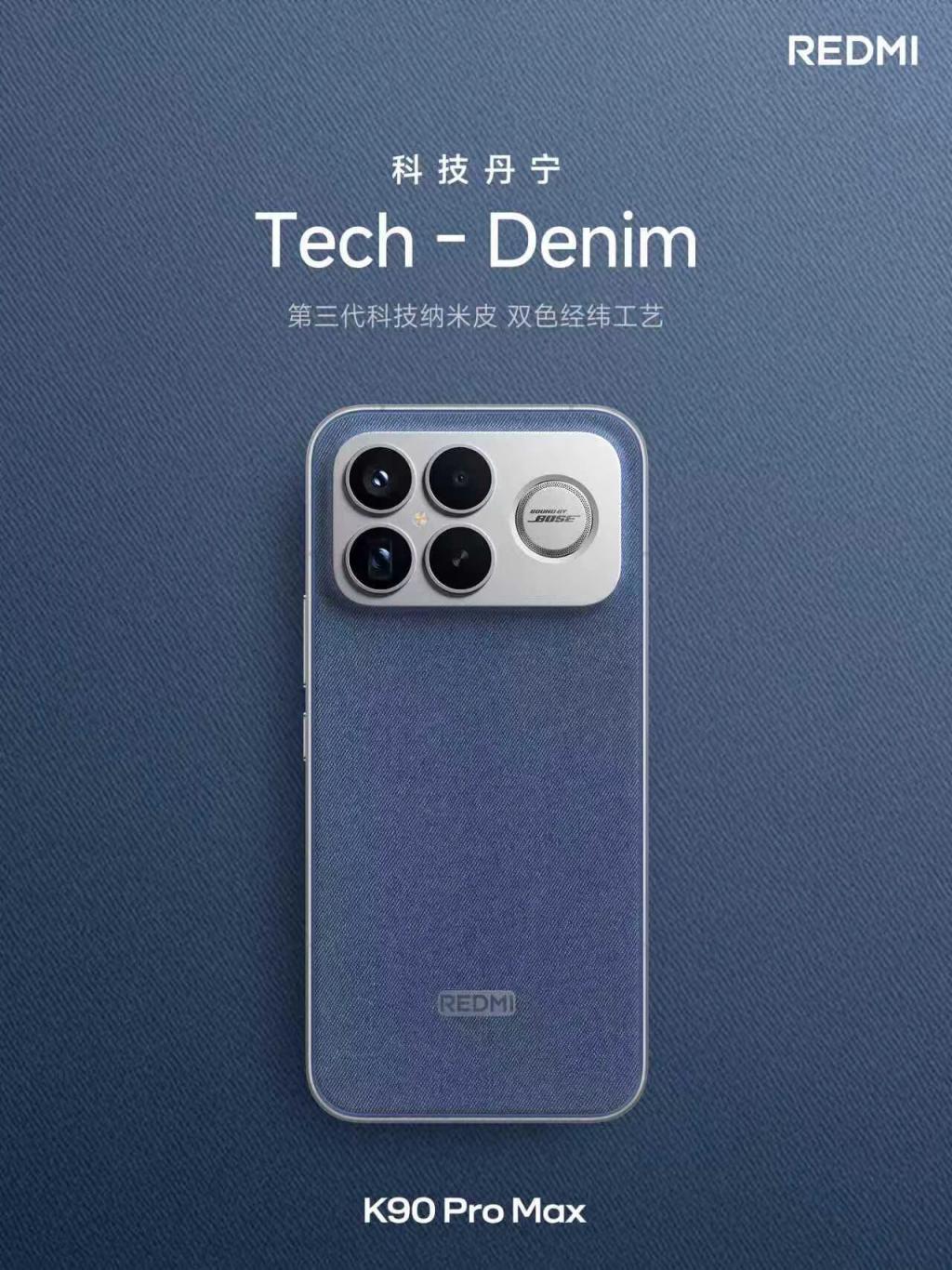

但 K90 系列彻底打破了这一平衡:Pro Max 冠军版 5499 元的顶配价格,甚至还超过了小米 17 系列起售价,其搭载的旗舰级影像模组、处理器等核心配置,更直接模糊了两大品牌的技术边界。

作为 K90 系列从立项到量产的核心主导者,前 REDMI 品牌总经理王腾在任期间,就持续推动打破红米与小米的产品壁垒。这位主导过 K40、K80 等爆款机型的核心高管,其“旗舰化性价比”理念与如今 K90 系列的定位高度契合,也为该系列的研发方向奠定了基础。

然而在 K90 系列上市前夕,小米集团职业道德委员会于 9 月通报,王腾因“泄露公司机密信息”及“存在利益冲突”被辞退,这一人事变动被行业解读为战略落地前的“纪律校准”。不过,王腾的离任并未中断红米的高端化进程。

从产品矩阵看,K90 标准版以 2599 元定价守牢中端基本盘,Pro Max 版本则以兰博基尼联名等配置冲击高端。正如卢伟冰所强调的:“旗舰化不是脱离性价比,而是在同等价格下提供更高价值。”

值得注意的是,红米的旗舰化依托小米集团技术储备实现快速突破。例如,K90 系列采用的光影猎人传感器、澎湃电池管理芯片等核心技术均来自小米旗舰技术库下放。这种“技术共享 + 品牌区隔”模式,既降低了高端化研发成本,又通过差异化定义避免产品重叠度过高。

主品牌高端化承压

向上延伸或成战略补位关键

作为小米集团手机业务的主品牌,2020 年小米手机正式启动高端化转型。当年年初发布的小米 10 系列,首次将售价上探至 4000 元价位,年中推出的小米 10 至尊纪念版起售价更是突破 5000 元,标志着其向高端市场发起冲击。

在此之前,“性价比”是小米最核心的标签。这一标签为小米带来庞大用户基数和市场份额的同时,也让品牌形象在消费者心中逐渐固化,成为高端化转型的阻碍。为此,小米在转型前作出关键决策,将 Redmi(红米)品牌独立运营,明确由红米承接“性价比”市场,为主品牌高端化“减负”。

不过,小米的高端化并非一蹴而就。一方面是在研发投入方面下功夫,投入了实实在在的“真金白银”。2020 年至 2024 年,小米集团的研发支出分别为 92.56 亿元、131.67 亿元、160.28 亿元、190.98 亿元和 240.50 亿元。另一方面,其在营销方面也毫不吝啬,2020 年至 2024 年,小米集团的销售及推广开支分别为 145.39 亿元、209.81 亿元、213.23 亿元、192.27 亿元和 253.90 亿元。

但高端市场的竞争远比预期还要激烈,小米主品牌的突破仍面临不小压力。根据 CounterPoint 数据显示,2024 年全球高端手机市场中,苹果以 66% 的份额稳居第一。而在国内市场,2024 年中国高端智能手机(600 美元及以上)销售份额达到整体市场的 28%,较 2018 年的 11% 大幅提升,苹果和华为仍长期占据高端市场主导地位。

8 月 19 日小米对外发布了二季度业绩公告,当期集团整体营收 1160 亿元、经调净利润 108 亿元,同比分别增长 30.5% 和 75.4%span>,但智能手机业务表现承压。该季度智能手机收入 455 亿元,同比下滑 2.1%;毛利率也出现下滑,由去年同期的 12.1% 降至 11.5%,较上一季度的 12.4% 亦有所回落。

在此背景下,红米品牌的向上延伸,正成为小米集团填补高端市场空隙、缓解主品牌压力的关键动作。

多引擎战略

人车家全生态如何开展?

在手机业务增长放缓的行业背景下,智能大家电与智能电动汽车业务已成为小米集团未来发展的核心增长引擎。这一战略转型的成效在 2025 年第二季度财报中得到充分体现:当期智能大家电板块收入同比大增 66.2%,其中空调品类表现尤为突出,单季出货量超 540 万台,同比增速超 60%;智能电动汽车业务同样展现出强劲势头,期内收入达 206 亿元,同比增长 230% 以上。

近年来,小米在智能大家电领域的布局可谓锋芒毕露,不仅主动与格力等老牌家电巨头展开多轮行业热议的“隔空交锋”,更清晰地亮出了业务扩张的战略蓝图。小米集团高管卢伟冰明确提出,预计 2030 年进入大家电头部品牌的目标,空调业务做到中国市场前二。

不过,小米大家电业务的高速增长并非毫无阻碍,当前正面临传统巨头与互联网品牌的“双重挤压”。一方面,格力、美的等传统家电品牌正加速智能化转型,凭借深耕多年的线下渠道优势持续争夺市场份额;另一方面,科沃斯、云米等互联网品牌则聚焦细分品类,通过精准创新不断实现市场突破。

相较于大家电业务,小米在智能电动汽车领域的探索面临着更为严峻的挑战。目前,小米已相继推出 SU7 和 YU7 两款车型,但新能源汽车市场的竞争早已进入白热化阶段:比亚迪与特斯拉两大巨头占据优势地位,蔚来、理想等新势力品牌也已在高端市场形成稳固优势。而且,近期由于小米汽车营销风波频出,再次让该品牌陷入信任危机。

小米的核心战略是“人车家全生态”,不过从全市场角度来看,三大业务都面临着不小的压力。这意味着,小米每一步战略的布局与落地,都深刻考验着其在各赛道的破局能力,以及多业务间的生态协同水平。

洞见具有时代价值的商业见闻

未经允许 谢绝转载

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6