秋风又起,菊酒飘香。在很多人心目中,重阳节就是“敬老节”,老吾老以及人之老的传统源远流长。

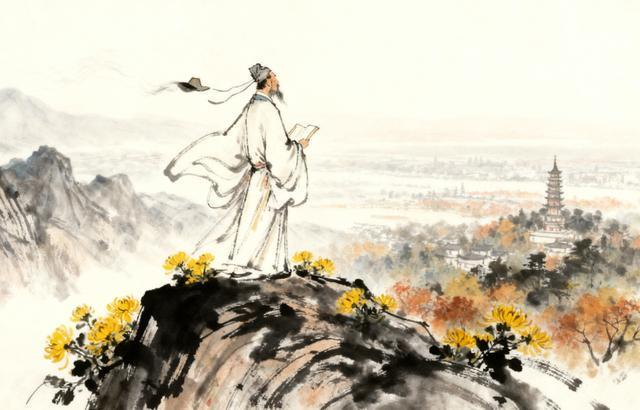

事实上,这个节日更古老、更诗意的内核,是登高骋怀,是与山水的对话,是文脉与风骨的千年传承。

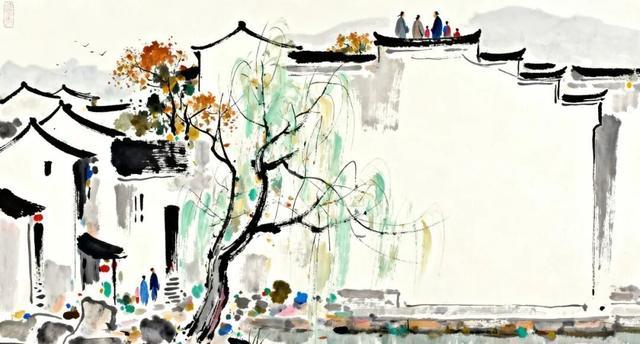

在江苏,一省十三市,这一天的过法各有千秋。文人墨客登高赋诗,留下无数名篇,也定格了各地重阳风骨与性情。

你家乡的重阳,流淌着怎样的诗篇与往事?

这一回,文脉君带你穿越千年,看十三地市、十三段登高往事,如何淬炼成十三种不同的秋日风骨。

南京:最见成长的重阳

赏心亭上,范成大已是建康知府,看着满城秋色,却想起三十多年前的那个少年。

那也是重阳,他从苏州赶来,忐忑等待漕试结果。独在异乡,他强展愁眉,写下“每岁有诗题白雁,今年无酒对黄花”。

三十载宦海浮沉,当年青丝已成白发。他再度提笔:“绿鬓风前无几在,黄花雨后不多开。”

语气中少了彷徨,多了通透。远处山峦紫翠,江陇青黄,身为父母官,见此丰年景象,心中自有欣慰。

两度重阳,同一座楼,映照出范成大从青涩举子到封疆大吏的蜕变。金陵古城,见证了多少这般无声的成长。

无锡:最拍案惊奇的重阳

若论江苏与重阳渊源最深的人物,宜兴人周处必居其一。

他所著的《风土记》。记录了江南岁时风俗,里面明确写道:“九月九日重阳节,此日以茱萸烈气成熟色赤,折其房以插头髻,云辟恶气而御初寒。”

正是这条珍贵的记载,让后世得以窥见魏晋时期江南重阳佩戴茱萸的古老风俗。

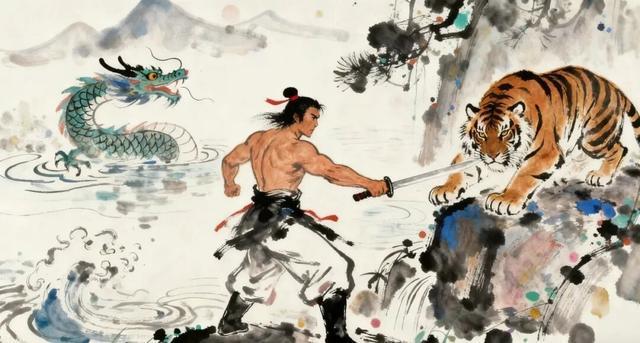

当然,更多人知道这个名字,是因为“周处除三害”的故事。

《世说新语》记载了那段传奇:周处年少时凶强侠气,与水中蛟龙、山中猛虎并称“三害”。在乡人的劝说下,他先入山刺虎,再下水斩蛟,历经三日三夜。

当他归来时,听闻乡人正为他的“死讯”相庆,才幡然醒悟自己竟是如此令人憎恶,从此立志改过。

这个重阳,当真拍案惊奇。

徐州:最华丽豁达的重阳

900多年前的徐州重阳,苏轼为你描绘何为“顶配”宴席。

霜浅菊黄,刚沐浴过的他发少头凉,却兴致极高。美人玉手为他簪上金菊,秋露如珍珠,沾袖留香。

座上宾客个个如玉树临风,花映人面,蜂蝶纷飞似在追逐欢声。年近半百的苏轼深知,如此盛会难再逢,须细看“晚来明月和银烛”。

在命运的波澜中,他总能抓住当下极致的美。徐州这场重阳雅集,是留给后世最灿烂的一抹秋光。

常州:最意气风发的重阳

唐代,常州那个重阳日,注定不同寻常。诗人章碣与一众知己相逢于秋色深处,这场聚会与其说是雅集,不如说是一场精神的共振。

章碣此人,骨子里就带着文人的铮铮傲骨。出身桐庐诗书之门,其父章孝标亦是知名诗人,他却比父亲更多几分锐气。

乾符年间,他亲见科举场上的不公——侍郎高湘携亲信邵安石赴考并使其及第,愤然提笔写下《东都望幸》:

“纵使东巡也无益,君王自领美人来。”直指科场积弊,一时震动长安。

正是这样一个不肯随波逐流的人,在常州的重阳节找到了真正的知音。“流落常嗟胜会稀,故人相遇菊花时。”他笔下的这场聚会,凤笙龙笛数巡酒,红树碧山无限诗。

这是大唐才有的豪迈,也带着章碣独有的清醒与不羁。在这里,他暂时放下了科场的不平,与知己共醉于红树碧山之间,留下了唐代江南最意气风发的一个秋日。

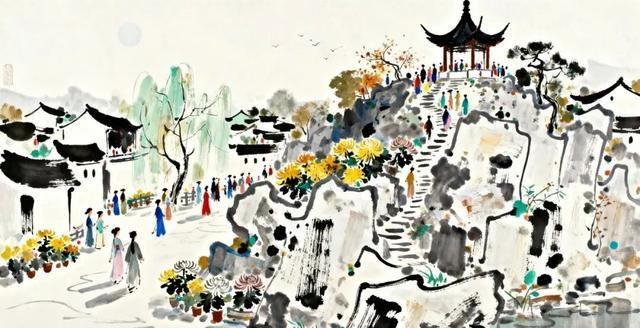

苏州:最富庶热闹的重阳

“苏州好,冒雨赏重阳。”

写下这清丽词句的,是康熙年间的苏州人沈朝初。这位苏州才子,中进士、入翰林,官至侍读学士,见识过京城的繁华,却在丁忧归乡后,将满腹才情都献给了故乡。

他的《忆江南》三十余首,尽写吴中风情,字里行间满是身为苏州人的自豪。

或许正是这份深入骨髓的眷恋,让他笔下的重阳格外动人。

在他眼中,重阳的苏州是一场真正的全民狂欢,最有趣的是“吴山脱帽戏牵羊”,看羊儿“打架”,博个彩头,连游戏都带着这座城市的雅致。

水巷里舟船云集,宴席上百味俱陈,这是只有苏州才有的排场。沈朝初以翰林之笔,记录了这幅繁华画卷,将市井的热闹升华为诗意的狂欢。

在这片富庶之地,连秋天都格外鲜活。而沈朝初用他的词章告诉我们:真正的富贵,不在于官位高低,而在于能将寻常佳节过成永不褪色的人间胜景。

《江苏文库》之《江苏艺文志 苏州卷》记载了沈朝初的故事

南通:最豪情冲天的重阳

宋代蒋之奇在南通狼山,写下重阳的豪迈宣言:“一任秋风吹落帽,宁嗟白发对黄花。”

落帽典故源自东晋名士孟嘉,彰显的是名士风流。蒋之奇借此抒发不畏年华老去、笑对秋风的洒脱。

南通的重阳不只有登高,更有美味。

清人黄金魁记载:“糕上飘摇插纸旗,黄花酿酒醉斜晖;苏家堰里团脐蟹,一到重阳分外肥。”

菊酒、花糕、肥蟹……长江入海口的秋日,如此丰饶。

连云港:最魔幻浪漫的重阳

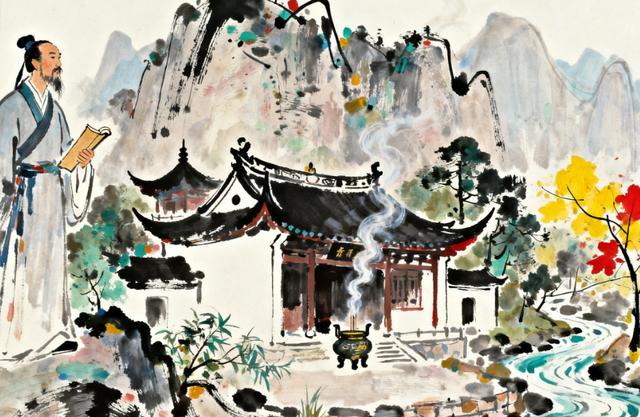

在连云港孔望山的龙洞崖壁上,至今仍镌刻着一段重阳往事。而这场雅集的主人,正是明代海州知州王同。

这位从河南郏县走出的清官,面对海州“民逃而差不减,田荒而粮照旧”的困局,冒死上书为民请命,推行减赋、并里、降马价等善政,让流离的百姓重归故土。

更以“不取商财,不扰百姓”的智慧疏浚河道,成就“功虽十里,命活万人”的千秋功德。

嘉靖二十四年重阳,这位心系黎庶的知州,选择在传说中黄龙修炼飞升的龙洞,邀集文人墨客共度佳节。

龙洞良宵月照,黄花满地秋香,山岩曲抱,朐海东流。在这片充满神话色彩的山水中,王同暂放政务,与众人饮酒赋诗,将满腔抱负化入笔墨。

现实与传说在此交织,为民请命的刚正与把酒吟诗的浪漫竟如此和谐。翌日众人分袂归城,各赴前程,而这场重阳雅集,连同那些镌刻在崖壁上的诗篇,都成为后世永恒的浪漫记忆。

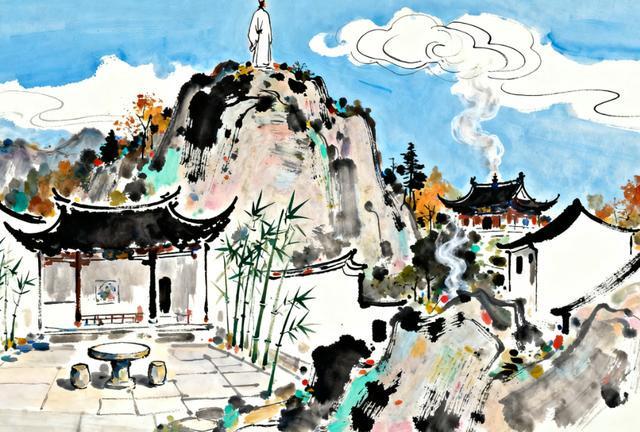

淮安:最禅意清寂的重阳

“还向秋山觅诗句,伴僧吟对菊花风。”

写下这般清寂诗句的赵嘏,其人生轨迹远比诗中所显更为复杂。这位唐代山阳才子,在会昌二年进士及第,官至渭南尉,常陪接卿相,周旋于名流之间。

看似仕途顺遂,他的内心深处实则保留着一方清净天地。

或许正是这份对尘世热闹的清醒认知,让他在某个重阳节选择了一条与众不同的路。年轻的赵嘏却独自步入秋山,与僧人为伴,在飒飒的菊花风中寻觅诗句的灵光。

此刻的他,可能尚未得从杜牧那里获得“赵倚楼”的诗名,却已在山水与禅意中找到了精神的皈依。

这份超越年龄的淡泊,恰如他日后那句“长笛一声人倚楼”的意境——在喧嚣浮华之外,独守一份清寂与超然。

淮安的重阳,因赵嘏的这段往事而别具禅意。

《江苏文库》之《江苏艺文志 淮安卷》记载了赵嘏的故事

盐城:最思乡情切的重阳

明代盐城人赵完璧,在异乡度过第二个重阳。他登上台阁,满眼黄花暂举杯,目光却望向千里之外的故乡。

“两度重阳归未得,秋风千里望乡来。”

盐城无高山,但有望潮墩。站在这为躲避海潮而建的高墩上,盐民后代望见的不仅是秋色,更是回家的路。

东濒黄海的盐阜大地,让乡愁随海风飘向远方。

扬州:最民本情怀的重阳

清代扬州的重阳,是一幅“士女聚如云”的盛景。人们赏菊傍花村,登高叶公坟——而这“叶公”,正是明代扬州籍名臣叶相。

从弘治十五年进士及第,到官至刑部左侍郎,他历经三朝,宦海浮沉五十载。任浙江金华府推官时明察秋毫,为刑科给事中时秉公直谏,在贵州巡抚任上造福一方。即便受命赈灾陕西不幸染病,依然坚守职责。

史载他“寡言笑,慎交游,天性孝友”,更以“学术经世,行谊表俗”著称。

正是这样一位心系黎民、德高望重的清官,赢得了扬州百姓发自内心的爱戴。他致仕归乡七十一岁卒后,坟茔竟成了扬州人重阳登高的首选——这绝非寻常。

在九九重阳这个敬老尊贤的节日,人们登临叶公坟,既是对先贤的追思,更是对“为民请命”精神的礼赞。

一场寻常的民俗活动,因此被赋予了深沉的内涵。叶相坟前年年不绝的登高人群,正是历史对他为官一任的动人铭记。

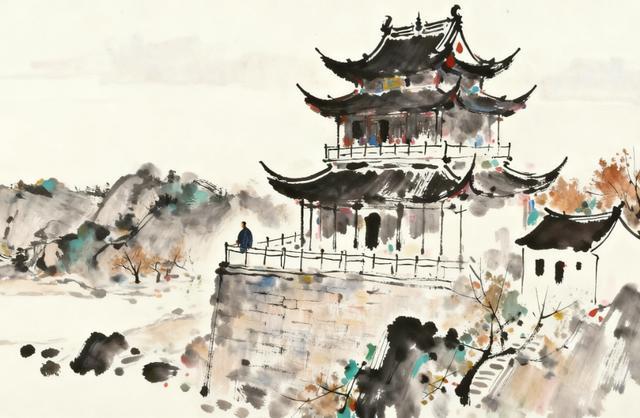

镇江:最名士风流的重阳

清代梅鼒重阳游焦山,留下“晚渡僧归衣有月,登高客散帽无风”的妙句。

梅鼒,字公燮,号梅谷,长洲人,主要活动于顺治、康熙年间。他的身份很多,是清代的医者、沈时誉的门生,也是曹寅的好朋友。

镇江三山——金山、焦山、北固山,都是文人登高咏怀之地。

而南山因“寿比南山”之意,更添吉祥内涵。米芾曾在此隐居,鹤林寺香烟袅袅。镇江的重阳,是浸润在文化与传统中的风雅。

泰州:最忧国忧民的重阳

明代官员欧大任在泰州望海楼,度过一个心事重重的重阳。

眼前波涛万里,心中忧思难平:“绝塞频年犹住牧,故乡多难未休兵。”边塞战事未休,故乡尚未安宁,纵是重阳佳节,也难真正开怀。

这座被誉为“江淮第一楼”的望海楼,见证过陆游、范仲淹、岳飞等无数志士的登临。

在泰州,重阳不仅是佳节,更是家国情怀的寄托。

宿迁:最英雄豪迈的重阳

“西楚茱萸节,南淮戏马台。”唐代名相张说的诗句,为宿迁的重阳节定下了独特的基调:

这里的一切,都绕不开那位力拔山兮气盖世的西楚霸王。

这位年轻的霸主或许不曾想到,他秋风戏马的豪举,竟为后世的重阳节注入了如此雄浑的基因。

张说将重阳节称为“西楚茱萸节”,正是因为项羽的故乡在宿迁。这位少年英雄的传奇,让宿迁的重阳节自唐代起就染上了别样的豪情。

这个秋天,不妨循着古诗的韵脚,在江苏寻找属于你的重阳故事。千年风骨,正等你在登临处,与古人相逢一笑。

现代快报/现代+记者 王子扬

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6