越来越多的研究发现,主食的选择,对身体健康的影响比很多人想的还要大。

不是说吃点米饭、馒头就会出问题,而是在日复一日、年复一年的饮食结构里,如果主食长期单一、精细化程度太高,会增加身体的代谢负担,影响肠道菌群,进而牵动一系列慢性问题的发生。

科学研究指出,调整主食结构,特别是增加全谷物和杂粮类的摄入,可以显著降低多种慢性疾病的发生风险,尤其是对减少某些高发病率的代谢性疾病有积极作用。

说到底,不是主食本身的问题,而是我们吃的方式出了偏差。

长期吃得太“细”、太“白”、太“单调”,身体慢慢就撑不住了。而换一换主食,不仅能调节血糖波动、改善肠道环境,还能为身体提供更多微量营养素和膳食纤维,对保持健康状态、延缓衰老都有好处。

有意思的是,过去很多人以为粗粮吃多了不好消化,其实那是吃法不对。真正能让身体受益的,是合理搭配、不过度加工的天然全谷类主食。

下面这4种主食,就是营养专家和流行病学研究都反复推荐的。

①糙米

相比普通白米,糙米只是外层稻壳被脱去,保留了米糠和胚芽部分。

这些部位恰好含有大量的维生素B族、镁、锌和纤维素,能帮助身体改善代谢水平。糙米升糖指数比白米低,吃后血糖波动也更平稳,对控制体重、保持胰岛功能都有帮助。

很多人不习惯糙米的口感,其实可以跟白米掺着蒸,比例从一小部分慢慢增加,肠胃适应后就不会觉得难吃。

②燕麦

市面上的燕麦分为速溶、即食和原粒几种,真正营养价值高的,是那种没压扁、没加糖的原粒燕麦。

它富含一种叫β-葡聚糖的可溶性膳食纤维,有助于降低胆固醇水平,还能延缓胃排空速度,让人更有饱腹感。早上用燕麦煮粥、加点牛奶或豆浆,既顶饿又营养,是很多营养师推荐的早餐选择。

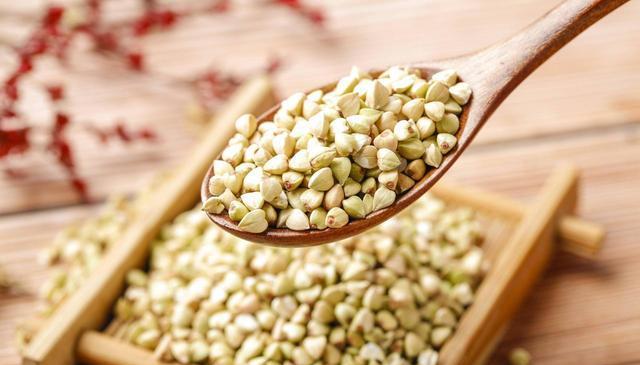

③荞麦

荞麦不是麦,但它的营养密度非常高。特别是含有一种天然的黄酮类物质——芸香苷,具有抗氧化作用。

荞麦还是低升糖指数的食材,能帮助调节血糖、保护血管。它的蛋白质含量在谷物里也算出类拔萃,适合中老年人日常摄入。

做法上可以煮粥或者打荞麦面,注意别放太多盐或酱料,以免破坏原有的营养优势。

④玉米

玉米里的叶黄素和玉米黄质对眼睛有保护作用,尤其适合用眼多的人群。而且玉米的膳食纤维含量丰富,有助于肠道蠕动。

玉米棒煮熟吃是最简单的方式,也可以剥粒煮粥、烙饼、做饭团等,换着花样吃,既营养又不容易腻。

很多人觉得吃白米饭、馒头才是“正经饭”,其实这是一种比较老的认知。

现代营养学研究早就发现,长期以精白米面为主的饮食,容易导致膳食纤维严重不足。而膳食纤维是肠道菌群的重要“口粮”,吃得太少,肠道状态就会变差。

肠道一出问题,营养吸收、免疫调节、内分泌循环都会跟着乱。

很多慢性问题,看起来是血压高、血糖高、体重重,但背后其实是长期营养结构不合理造成的。

尤其是主食部分,被很多人忽视了。每天三餐都离不开主食,吃对了,等于每天都在给身体保养;吃错了,就是日积月累的损耗。

关键不是不吃,而是吃对碳水。像上面这些全谷杂粮类主食,含糖相对稳定,而且富含其他营养素,是更健康的选择。

全谷类主食虽然好,但是也不能完全取代其他食物。膳食多样化才是最核心的原则。

主食的基础上,合理搭配蔬菜、水果、优质蛋白和健康脂肪,才是完整的健康饮食结构。

很多传统观念里有些误区,比如认为粗粮是“穷人饭”、吃糙米是“将就”,但从健康角度看,这些天然、未经精制的食物,反而更贴近人体的代谢需求。

越是接近天然状态的食物,越容易被身体识别和利用,对健康的支持也就越稳定。

也不能一口咬定只靠吃对主食就能“避免所有疾病”。

健康是一个综合结果,饮食只是其中一环。其他像规律作息、适当运动、情绪管理,也都非常重要。

但在日常生活中,主食是最容易调整的一部分,做出改变的门槛也最低。

从现在开始,把每天的白米饭、白馒头稍微换一部分成全谷类杂粮,不用一下子全换,只要长期坚持,身体是能感受到变化的。

肠道更通畅、饭后不犯困、情绪更稳定,这些都是常见的反馈。小改变,慢积累,可能才是真正持久有效的健康方式。

1. 中国营养学会.中国居民膳食指南(2022).人民卫生出版社.

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6