你有没有注意过,无论是非洲大草原,还是中国内蒙古草原,放眼望去都是一望无际的草,却几乎见不到大树的影子。明明阳光充足、土地广阔,为什么草长得好好的,树却长不起来呢?

植物的生长靠什么?是光、水、土三要素。但在草原,最先限制生长的,往往是水。

从全球分布来看,草原的年降水量大多集中在 250—600毫米之间。这是什么概念?在温带地区,这恰好是森林与荒漠之间的过渡地带。

年降水量持续高于600毫米,气候就足够支撑森林的演替;而低于250毫米,则会逐渐过渡为荒漠。草原的水资源,就处在这个“比上不足,比下有余”的生态位中,它恰好满足”草“的繁盛,却难以支撑”树“的长期繁荣。

树木,尤其是乔木类植物,拥有庞大的蒸腾系统。以一棵成年白蜡树为例,夏季一天可通过叶片蒸发掉 200升水。而草类植物的叶面积小、根系浅、生命周期短,水分需求远低于树木。这种低成本生存方式,恰恰适应了干旱多风、蒸发量大的草原气候。

内蒙古锡林郭勒草原,年降水量平均在 350毫米左右,而年蒸发量超过1800毫米,是降水的5倍以上。在这种严重的水分赤字下,树根再怎么努力扎深,也无法“揪住”水分不让它跑掉。

所以树不是不想长,是草原的水,根本养不起它。

草原的风,不是微风细雨的“拂面”,而是真正的“横扫型破坏力”。

在蒙古高原、哈萨克草原、西伯利亚南部等典型草原地带,年均风速常年超过5米/秒,阵风可达10米/秒以上,冬春季尤其猛烈。这种风对草类植物几乎没有威胁,顶多吹弯了,再长回来。但对树苗来说,结果就不一样了。

研究表明,当幼树的高度超过 1.5米 时,风压对其根系的拉扯力会迅速上升,尤其是在土壤疏松、水分不足的情况下,根本扎不稳。大量试验种植表明,在风口地带,人工种树成活率不到30%,而即便成活,也往往歪歪斜斜、躯干扭曲。

2005年,中国科学院在锡林浩特进行“草原乔木化”实验,试图引入耐风性强的沙棘、榆树等本土树种,但最终发现,风力大、气温低、蒸腾强导致树苗大面积死亡,仅有不到12%的苗木存活到第三年。

这不是树不努力,而是还没长大,就被风“从根上连锅端”。

你可能以为大树长不起来,是因为地面太干,但真正的问题,往往藏在地表以下。

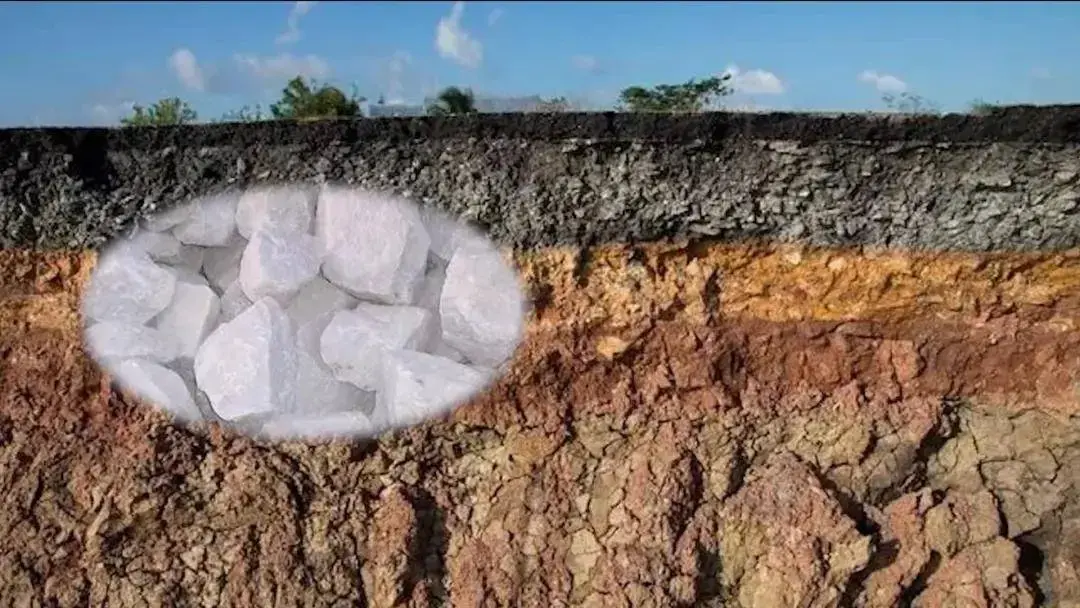

草原土壤普遍属于成土时间短、结构疏松、有机质含量低的类型,典型如“栗钙土”“棕钙土”,钙质含量高、酸碱度偏碱,透水性强但保水性差。这种土壤就像一个漏水的沙漏。水是进去了,但很快就流光了。

更关键的是,草原往往存在“钙结层”或“盐结层”,深度大约在地表20—60厘米之间。这是一种类似石灰岩板的硬质土层,会阻碍树木根系的下扎。草的根只需扎到表层土壤就能生存,而树根要下探1米甚至更深,才能获取稳定水分和营养。

内蒙古通辽地区的草原土壤剖面调查显示,钙结层厚度平均达30厘米,硬度接近轻质混凝土,机械挖掘都费劲,更别说树根能“穿透”了。

你可以把它想象成:草长在“地毯”上,而树想扎进“水泥地”。这场生存游戏,从起跑线开始就不公平。

草原不是静态的世界,而是一个充满动态反馈的系统。自然火灾,就是其中最有力量的一环。

草原火灾并不稀奇,反而是周期性生态过程的一部分。每隔数年,积累的枯草、干枝就可能被雷电引燃,形成大面积火烧。草类植物的地下茎和种子通常埋得深、恢复快,火过之后很快重生。而树木耐火性差,尤其是幼苗阶段,几乎是“一烧就死”。

根据美国堪萨斯州Konza草原生态站近30年的数据,每年进行一次火烧的草原,基本没有树木存活;而5年以上不烧的区域,才开始出现零星灌木和幼树萌芽。火灾频率,直接决定了草原是否允许“树”存在。

非洲的马赛马拉草原也是如此,当地每年旱季都发生自燃或人为点火,短时间内清除枯草,避免积累成灾。但这种“定期清盘”,也让那些“长得慢、扎得深”的树木永远无法完成“站稳”的过程。

所以你看到的“草替代树”,不是草赢了,而是火帮它清了场。

草原的生态系统中,还有一位经常被忽略的“园丁”,食草动物。

牛、羊、马、羚羊等大型草食动物,不仅吃草,也会啃咬树苗、摩擦树干、踩踏根部。在非洲大草原,一头成年大象每天可啃食 150公斤植物,其中不少是树枝和树皮;在中国草原,每平方公里放牧密度高达 30—50头牲畜,这意味着任何冒头的树苗都难逃“口下留情”。

更有意思的是,草类植物进化出“低矮生长、快速萌发”的策略,适应啃食压力;而树木需要时间和空间才能长高,幼苗期极其脆弱。一旦遭遇反复啃咬或踩踏,根系就会萎缩,无法继续增长。

2001年,中国农业大学在河北围场进行“围栏禁牧”实验,3年内草种多样性提升了30%,同时在原本空旷的草地上,首次出现了杨树、山杏等本地乔木的自发萌芽。这说明,只要放牧压力一减,小树其实是有机会长起来的。

但现实中,草原放牧是社会经济的重要基础,几乎不可能全面禁牧。于是,人在不知不觉中,也成了让树长不起来的“幕后推手”。

草原上,并非树不想生长,而是草更懂得如何生存。它们用“低水耗、抗风、快重生、耐啃食”的方式,赢得了这个生态位的生存权。所以你看到的不是空旷,而是大自然筛选出的极致效率。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6