第101期

“滇艺芳华”特辑

视频

赵浩如,1938年生,云南昆明人。著名书法家,云南省文史研究馆馆员,云南大学中文系教授,中华诗词学会常务理事,云南省诗词学会原会长,中国书法家协会会员,云南书法家协会原副主席,中国古代文学史专家和楚辞学者,研习于国学大师姜亮夫先生门下。从事中国古代文学研究与教学工作40余年,学术成就卓越,著有《诗经选译》《楚辞译注》《汉魏六朝诗一百首》《历代楹联选注》《古诗中的云南》《云南历代诗词选》等十余种。主编《云南诗词》100多期。所著《艺术美论文选》获云南省文艺基金理论三等奖。

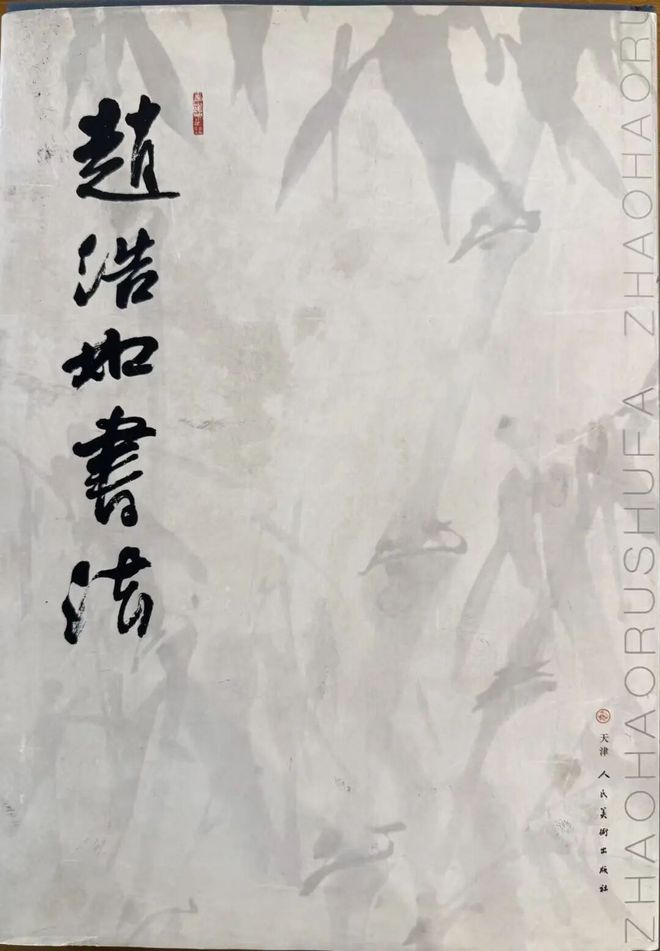

2002年被中国书法家协会评为“德艺双馨”书法家。其书法作品多次入选全国书展,多被海内外收藏家收藏。出版《赵浩如书法》作品集、《草书字帖出师表》等。

2025.10.10.赵浩如先生在昆明浩然斋

赵浩如先生为人谦逊、平和,他认为自己是一名教师、中国古典文学研究者,“至于书法,我认为,作为一名中国的文化人,都应该写好字。”

“姜亮夫先生他们这一辈人做学问有两个非常重要的特点,一个是非常渊博,他不是读一部书,而是读了很多很多书,古今中外国学的很多东西,他们的知识都很渊博;第二个就是他们做学问非常扎实,每一个字、每一个细节、每一个典故都必须搞准确、搞清楚,不能有错,非常扎实。这个对我后来教学、科研也有一定的影响。”

“我从小受的是中华传统文化的教育,我们云南在这方面并不落后,在明清时期就出了很多进士,在石屏县城就有100多个进士,还出了状元。我们还有写出了《义勇军进行曲》的人民音乐家聂耳、写出了《大众哲学》的哲学家艾思奇……”

幼习书法,“二王”一路

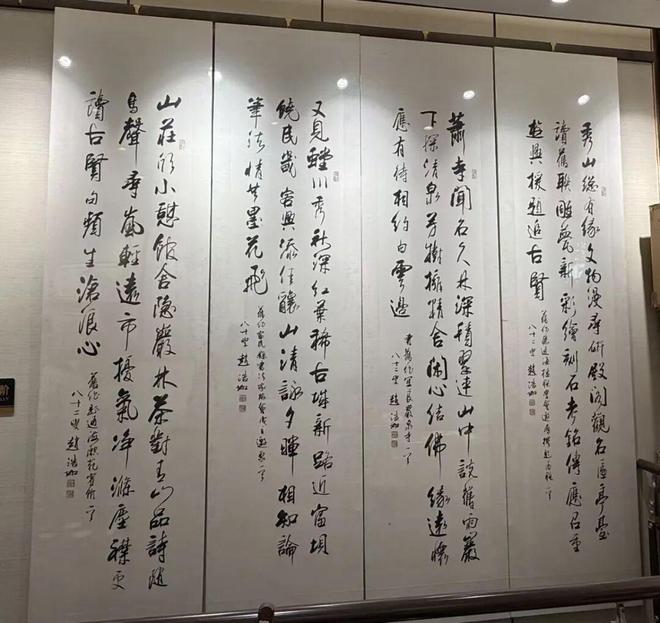

在昆明北市区金色大道车水马龙的道路边,书法家赵浩如先生的工作室——浩然斋闹中取静,门口苍劲有力的书法吸引人走进去。刚进门,就会被会客厅墙上挂满的书法、绘画作品所吸引,右手边阳光很好的一间不大的工作室里,赵浩如先生正挥毫泼墨,顷刻间一幅俊逸的书法作品一气呵成。

浩然斋以传播传统文化为主,时常会有书法和传统文化爱好者登门拜访切磋。采访这天,恰遇昆明市第一中学的老师来送请帖——10月18日是昆一中建校120周年校庆,赵浩如先生毕业于昆一中,他早早就等待着老师来访。

赵浩如先生在浩然斋为访客介绍其书法作品

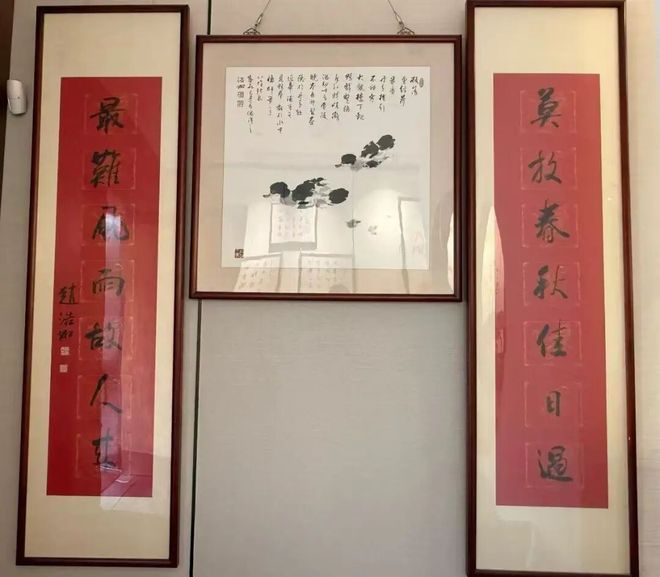

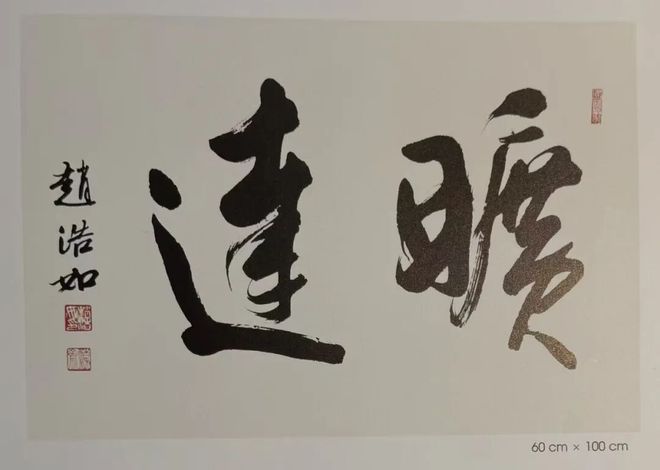

浩然斋玄关墙上挂着的赵浩如先生作品

说起自己的成长经历,赵浩如先生认为与昆明市第一中学和云南大学的教育密不可分,“能够有好的老师指导,是成就你的学问很重要的一个环节。没有这些好老师的教诲,我们不会有后面这么踏实的一些学问。”

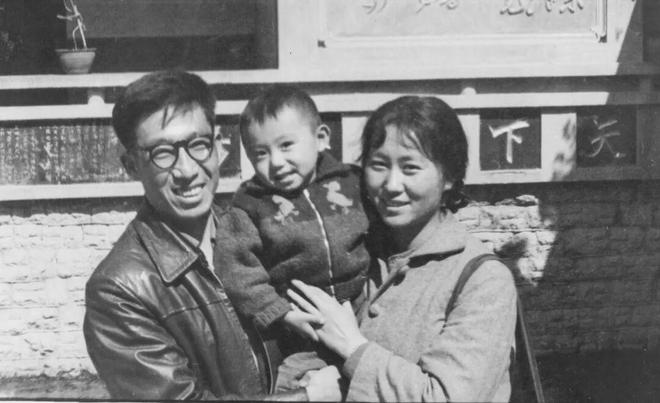

童年时的赵浩如(左一)和父母家人

赵浩如先生是地道的昆明人,在他童年时,“一个人字写得好并不是什么了不起的事,因为大家都写得不错,你走到街上看看那些招牌,没有一块招牌字是随随便便乱弄上去的。”赵浩如的二叔字尤其写得好,他5岁时,二叔给他一个描红本,把紫土用水化一化,让他描红。

“当时来说,写字是我们生活的、学习的一个重要的组成部分,没有认为它很特殊。”赵浩如最早临的是《三希堂法帖》,继而又开始临王羲之、王献之、赵孟頫、董其昌……“所以我的字一直是‘二王’一路(指的是王羲之和王献之的风格一脉),不是有意的,一个偶然机缘让我接触到了‘二王’的这个体系,我很喜欢他的新草书,所以就一直写这个写得多一点。”

弦歌不辍

赵浩如小学毕业时,恰逢昆明解放,他考入了昆明市第一中学,学校师资力量很强,“教我的每一位老师我都很敬佩,他们虽然是中学老师,都很有学问。到了高中也一样,我的数学都能考90多分,老师教得太好了。”上学之余,他如饥似渴地大量阅读,从图书馆借来《三国演义》《水浒传》《七侠武义》《儿女英雄传》,还有巴金的《激流三部曲》、鲁迅的小说等等都找来读。

1957年,赵浩如考入云南大学中文系汉语言文学专业。云大中文系的古代文学研究底蕴深厚,刘文典、姜亮夫、刘尧民等先生为古代文学研究奠定了坚实的基础。国学大师刘文典先生曾是西南联大教授,学识渊博、学贯中西,学术功底深厚,治学严谨,教学一丝不苟,深受学生爱戴。

赵浩如进校时,刘文典先生带的是研究生,“我得到的是他间接的影响,比如读《说文解字》和《昭明文选》,是进入古典文学、经学、国家的基础等,我就开始认真地读《说文解字》。”中文系主任刘尧民先生学问特别扎实,“他对传统国学,特别是中国古代文学掌握得特别好,对宋词也非常有研究。”

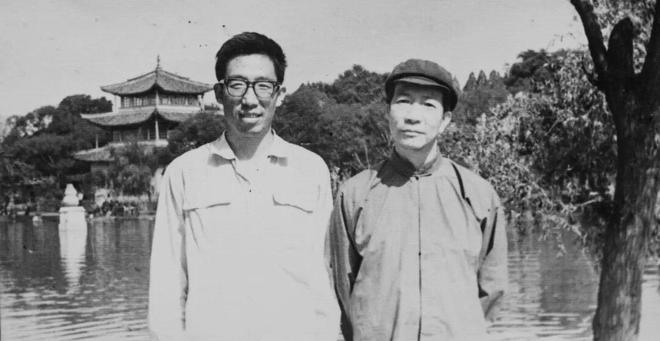

1980年楚辞讲习班十三位学员毕业时与姜亮夫夫妇

合影留念,前排中为姜亮夫先生,三排右一为赵浩如

还有一位对赵浩如影响很深的教授是姜亮夫先生,姜亮夫先生是云南昭通人,国学大师、著名的楚辞学、敦煌学、语言音韵学、历史文献学家。他曾担任云南大学文法学院院长,1953年调任浙江师范学院。虽然调离云大,但先生仍心系云大中文系。

1979年教育部委托姜亮夫先生举办全国重点大学古代文学研习班,主修《楚辞》研究。姜先生积极向教育部为云大争取学习名额,最终殷光熹、赵浩如成功赴杭学习。“姜亮夫先生每周给我们讲课,讲《楚辞》,在我们的请求下,他又给我们开了一个古汉语的课。这些课程对我的影响很大。”赵浩如回忆。此后,殷光熹、赵浩如为云南大学中文系古代文学学科发展做出了突出贡献。

赵浩如和花鸟画大师袁晓岑先生(右)

1961年,赵浩如大学毕业留校任教,学校缺乏古典文学教师,尤其是古代文学和先秦文学的教师,就让他上这门课。自此,赵浩如多年从事中国古典文学的教学与研究工作,对历史、诗词、艺术和美学、历代书画论文、西方现代艺术史和中外古典哲学,现代哲学和美学都有所涉猎,专攻诗经、楚辞,著有《诗经选译》《楚辞释注》《古诗中的云南》《昆明揽胜》《赵浩如行草书》《历代楹联选》《云南名联》等。他还曾应邀作为高级访问学者至欧、美、东南亚多国游学讲授中国文化和艺术。

年轻时的赵浩如一家三口

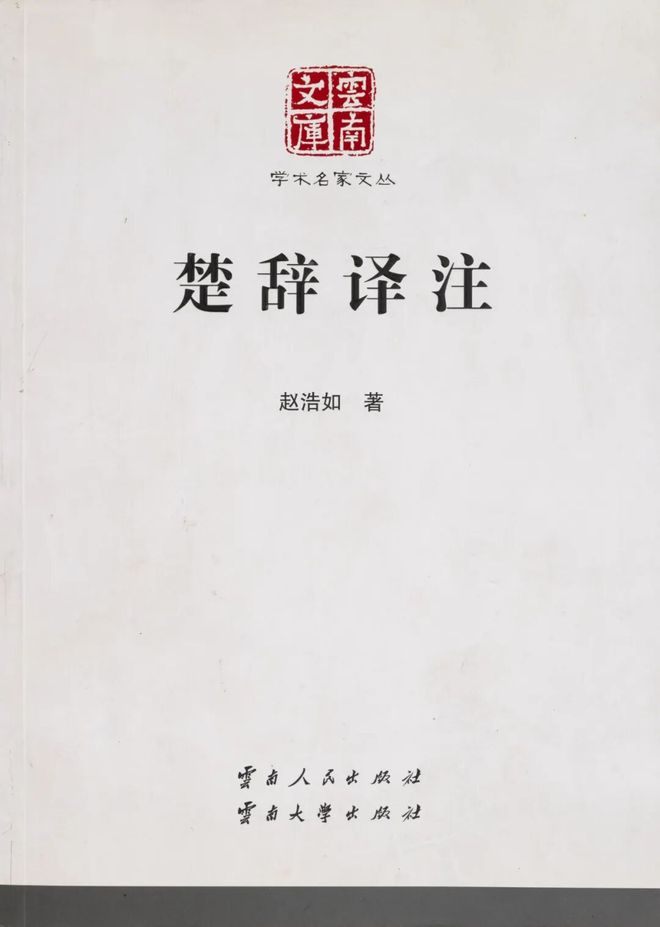

赵浩如先生著作

用“一无所知”来对待书法

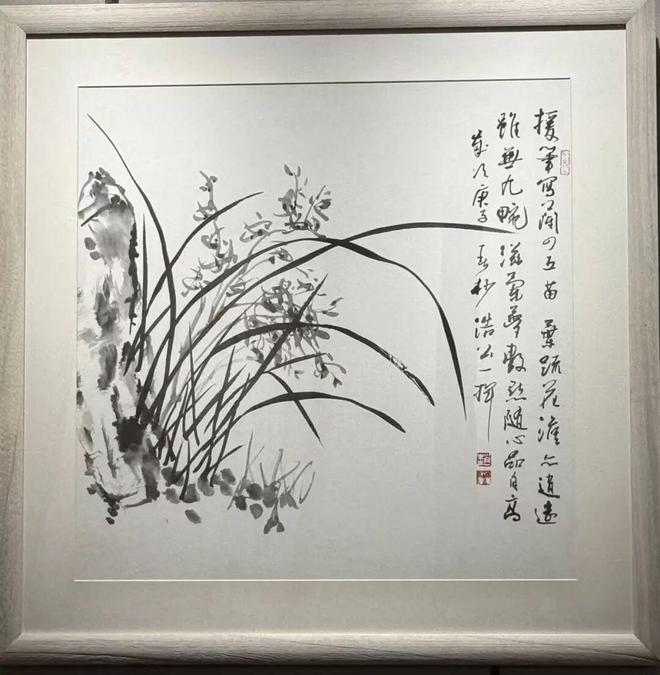

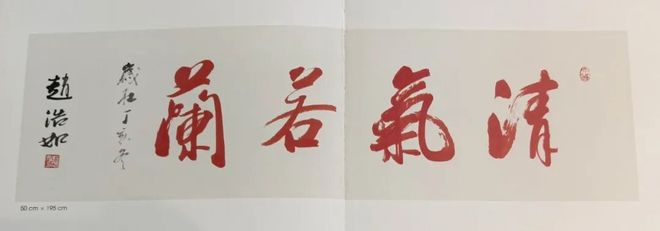

赵浩如先生在艺术领域涉猎广泛,尤善书法,中年后渐入佳境。其书法作品题材多选取富含哲理、格调高雅的词句,展现了一种独特的隐逸气息。观其书法,古意流淌,字迹潇洒而不失温润,以蕴涵丰富学养而得魏晋风骨神韵及宋明文人意象,自成一家,备受推崇。但他自己却说,最好的作品还没有写出来。

赵浩如先生书画作品

“我自己的感觉,写书法绝对不能自我感觉好。我写了几十年,到现在80多岁,拿古人的字来比,还差一大段,不可企及。像王羲之的字,你只能去学他,学得好一点就不错了。所以苏格拉底说过一句话,献给所有的书法家:‘我所有的知识说明着一点,就是我一无所知’。书法就是永远要用一无所知的姿态来对待,凡是你认为自己写得好了,你就永远也上不去了。”他说。

赵浩如先生书法著作

对于自己的其他学术成就,他也一样谦虚:“我觉得我的成就不算多,也就是那么两三个方面有点东西,而且还不算很高。比如说,我在古典文学的注释方面是下了些功夫。像文字学、音韵学这些是一种基本功,算不了成绩。我学的这个行当,先秦两汉的文学,全国自古以来,明清以来,民国以来,很多大家大师在那儿,我望尘莫及。”

赵浩如先生认为书法适合修身养性,当作一个爱好来练习,而不是当作一个职业,不带功利性,不把它当作谋生的手段,才能写得好。

赵浩如先生书法作品

退休以后,赵浩如先生有了更多的时间可以尽情地写书法,他觉得特别满足。“特别庆幸我们生活在这个时代,虽然走过了很多坎坷的路,也吃过一些苦。有了改革开放,我们才有了这样的物质基础,才有了大家的美好生活。”

赵浩如先生1990年第一次出国,到了美国看到高速公路上排着队跑的是汽车,校园里的停车场上也停满了汽车,学生能开车去上课。“而我出国的时候,我们有辆单车就很不错了。可是再看现在,我们街上跑的汽车那么多,院子里也停满了汽车,这才过去多少年?”他笑着说。

赵浩如先生在阅读古籍

舞蹈、绘画、戏剧、音乐、文学……在云南这片多彩的土地上,孕育了众多杰出的文化艺术,也产生了很多优秀的文化名家。他们如同璀璨星辰,在云南文化的天空中闪耀着独特的光芒。这些文化名家用各自的才华和努力,传承和弘扬着云南的文化艺术 。

“追云记”融媒体栏目特别推出“滇艺芳华”特辑,以微纪录的方式,讲述当代云南文化名家的故事,展现他们对事业、对生活的热爱,以及他们作为 云南文化的杰出代表和传播者,让云南文化在更广阔的舞台上绽放光彩的故事。

“追云记”是由云南省文化馆与云南广播电视台联合创立的一档以新媒体创新方式、对云南文化和旅游进行多维立体的宣传推广为主的融媒体栏目,挖掘云南有趣的人和事物,以新奇、奇特的角度呈现更加有趣的云南特色。用新视角展示云南生态、旅游和民族文化资源的丰富多样性,让更多游客感受云南人文风物,开启七彩云南的心动旅程。

出品人:赖 勇

总编辑:孔维华

总编审:李晓风、王 珂

监 制:尹 凡、朱朝辉、武志敏

技术监制:何 寰

制片人:陈 燕、马雁南

策 划:王 凡、盛雪梅、杨维涵

统 筹:盛雪梅、杨维涵

编 辑:余应木、马丹妮、潘诗雨、苏克胜

宣推统筹:赵小强、杨维涵、李雯娟

直播统筹:杨 锐、赵小强

技 术:叶丹丹、施佳伟

指导单位:中共云南省委宣传部

中共云南省委网信办

云南省文化和旅游厅

云南省广播电视局

出品单位:云南省文化馆

云南广播电视台

【本期】

策 划:王 凡、马雁南、盛雪梅

总编导:盛雪梅

编 导:杨维涵、李冬梅

摄 像:盛夏雨、刘秉然、邱黾勉、沈 毅

撰 稿:盛雪梅、胡婧芳(实习)

部分资料来源:云南大学网站

融媒体策划:杨维涵

制 片:田 梅、周 芳

编 辑:李响文、张皓玥

宣 推:赵小强、霍 慧、白婷婷、蒋济秋

审 核:马雁南、盛雪梅

终 审:王 凡、尹 凡、武志敏

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6