在现代社会,“二次元”这种基于兴趣的“灵魂共鸣”式友谊,其情感浓度和重要性,早已不亚于任何传统关系。

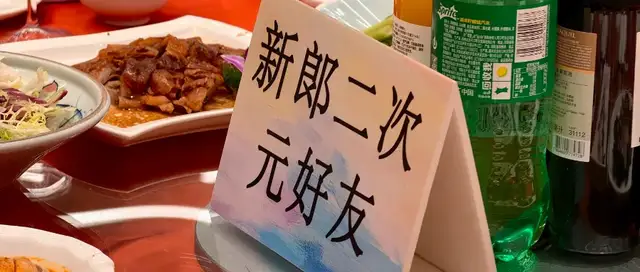

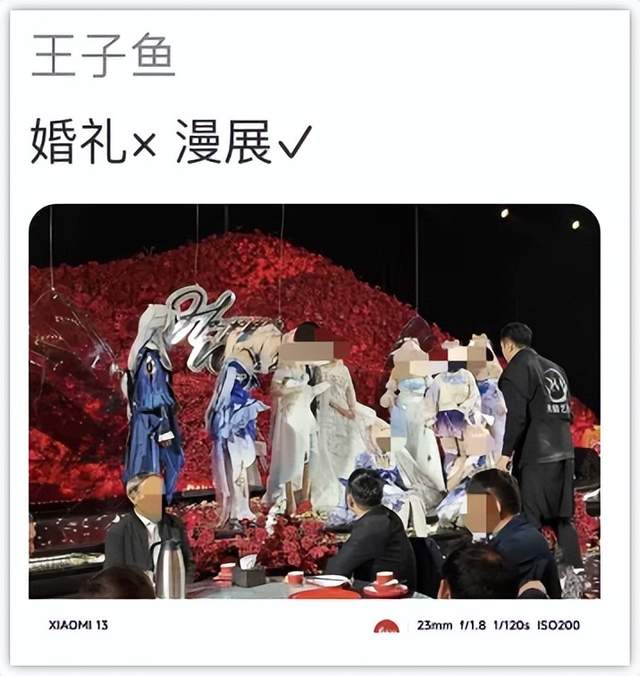

最近,一张婚礼宴席“偷拍图”火了:

图:BYW/小红书,下同

照片的场景,咱们再熟悉不过:大红的桌布,喜庆的酒水饮料,以及作为“硬通货”的花生瓜子。

然而,在这一切“标配”之中,有一个桌牌,显得格外抢眼,上面用特别大的字写着“新郎二次元好友”。

甚至更夸张的是,还有一桌是“新郎黑历史见证人”:

有网友评论说:“这简直是大型婚礼‘社死’现场。”

在传统认知里,婚礼是一个极其“主流”、讲究排场与规矩的场合。

宴席的分桌,严格遵循着“血缘”(亲戚)、“学缘”(同学)和“业缘”(同事)等强社会关系。

而“二次元”,这个长期被贴上“亚文化”、“小众”、“宅”等标签的词汇,被如此直白地摆上台面,让人产生一种极强的破次元穿越感。

二次元早就不是什么新鲜事物了,但是把二次元搬上婚礼宴席,还是吸引了很吃瓜网友,尤其是二次元瓜友。

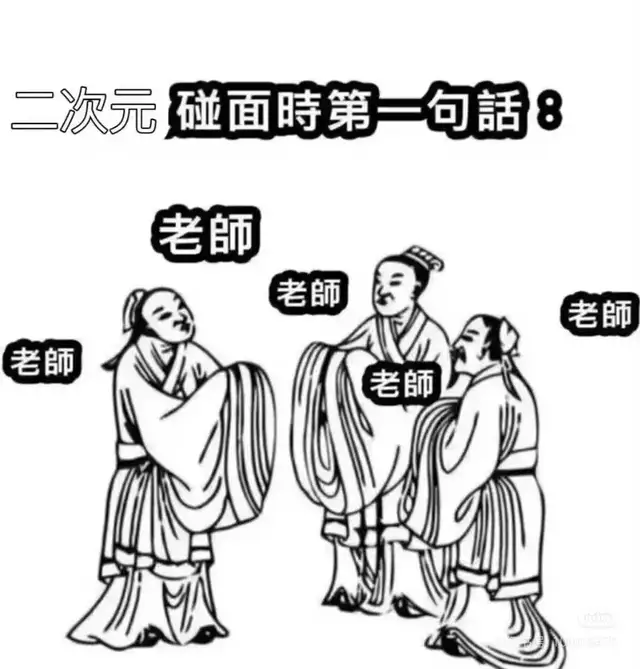

有人说新郎二次元好友这一桌,敬酒时全说cn(Coser Name,扮演者名字):

有人说,二次元那桌,直到婚礼才知道新郎真名:

但我怀疑婚礼完,大家可能又都忘了新郎真名^_^

有人说太真实了,二次元几乎几个星期聚一次,几年下来都不知道对方真名:

有人参加过逆水寒结义的婚礼,桌上既有40多岁的花臂大哥,也有高中生:

有人好奇,新郎来二次元桌敬酒,应该称呼什么,各位道友,还是什么别的:

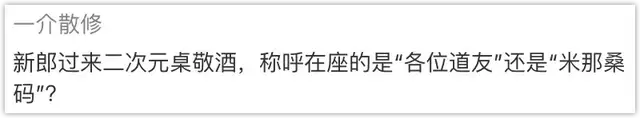

或者是三人同行,必有我师:

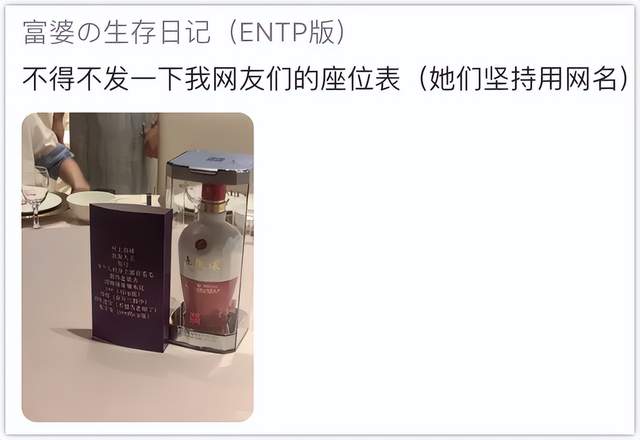

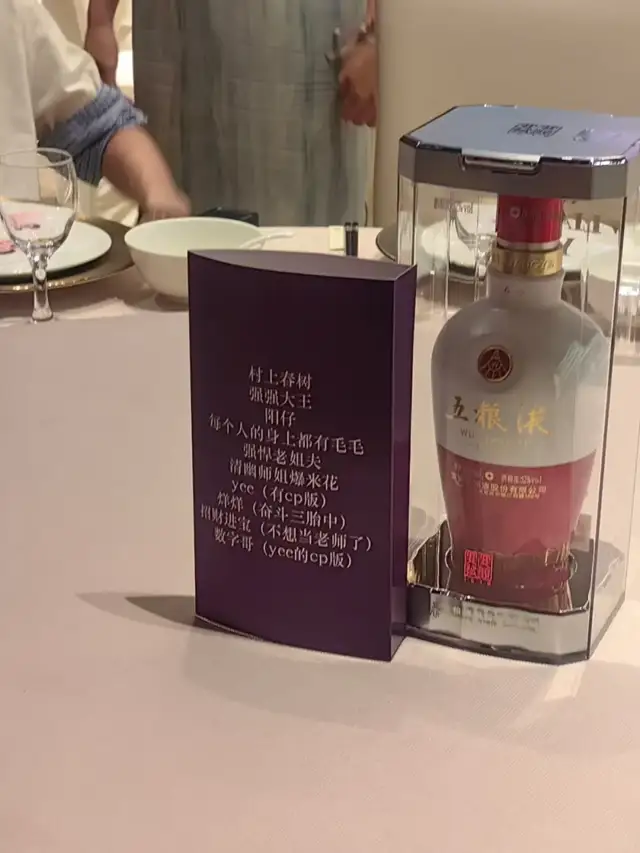

有人晒出了婚礼宴席上的网友座位表:

有人说,新郎来敬酒,二次元桌的人都站起来,说“老师今天集邮吗?”:

“集邮”是合影的意思,二次元用语^_^

有人把婚礼办成了漫展:

有人面对二次元坐一桌,则引以为荣:

其实这事看似发疯、玩抽象,但没那么简单,“社死”的调侃背后,这块小小的桌牌,更像是一个精准的文化切片。

它不仅不是“社死”,反而是“封神”,一次极具巧思的“社交设计”,清晰地折射出当代社会与文化的深刻变迁。

为什么这么说呢?

在过去,爱好ACG(动画、漫画、游戏)文化,在很多长辈眼中,几乎等同于“不务正业”。

于是,很多人,尤其是步入职场和家庭生活后,会选择性地把这一爱好“隐藏”起来。

而在这场婚礼中,新郎敢于在人生最重要的公开仪式上,专门为“二次元好友”设席,这本身就说明了几个变化:

时代变了,对于80后、90后乃至00后这一代人,“二次元”早已不是什么边缘爱好,而是伴随他们成长的主流娱乐方式。

新郎不再需要扮演一个“标准完美”的社会角色,他敢于在所有亲朋好友面前,坦然展示自己的多元身份标签。这是一种个体身份的自信。

“二次元”这个词,已经从一个可能带有“幼稚”暗示的标签,转变为一个中性的、甚至带点“萌”感的社交识别符。

当一种亚文化不再需要“偷偷摸摸”,而是可以“登堂入室”,这本身就是其走向主流的最有力证明。

从“需要隐藏”到“公开标签”,在“新郎二次元好友”桌牌上,完成完美的交接。

这场宴席的真正亮点,在于它公开承认了一种新的社会关系:“趣缘”。

传统宴席的分桌逻辑,是基于强社会纽带:

血缘(亲戚)

地缘/学缘(同学、同乡)

业缘(同事、合作伙伴)

而“二次元好友”则代表了基于互联网和共同兴趣建立的社交关系。

这群朋友,可能不是新郎的同学或同事。他们也许是通过线上游戏、动漫论坛,或是线下漫展认识的。

这种关系的深度和重要性,在今天已经被提升到足以和传统关系并列的程度。

新郎通过这个桌牌,向所有人宣告:“通过共同热爱建立的友谊,和我通过工作、学习建立的友谊,一样重要。”

这是对“趣缘”社交的最高认可。

在现代社会,这种基于兴趣的“灵魂共鸣”式友谊,其情感浓度和重要性,早已不亚于任何传统关系。

从设计角度看,这个桌牌更是一次绝佳的“社交设计”。

首先,这是“个体叙事”对“标准流程”的胜利。

过去的婚礼,更像一个“标准模板”,重在“合规矩”。

而现在的婚礼,越来越注重“讲我们自己的故事”。

这个桌牌,就是新郎个人故事中一个不可或缺的章节,它让这场婚礼变得独一无二。

其次,这是对好友的“精准关怀”。

与其把这群朋友打散到“新郎好友”桌,让他们和三观、爱好、话语体系完全不同的人(比如公司领导或远房亲戚)尴尬“假笑”,不如把他们聚在一起。

可以想象,这一桌会是全场最开心的区域之一。

他们有共同的“梗”和“黑话”,有共同的记忆。

新郎用这个小小的设计,既避免了朋友的社交尴尬,又给予了他们足够的尊重和归属感。

最后,它体现了“包容性”。

这个桌牌的存在,也说明了新郎的家庭(包括新娘)对其爱好的理解与接纳,而不是试图在婚礼上将其“格式化”或“隐藏”起来。

所以,这二次元桌牌哪里是“社死现场”?

这分明是一场高情商的社交安排,一次成功的文化宣言。

这块小小的“新郎二次元好友”桌牌,是一个符号。

它背后是亚文化的主流化、“趣缘”社交的兴起,以及当代年轻人对“个体叙事”和“真实表达”的强烈追求。

它让我们看到,这个时代的社会结构和人际关系,正在变得多么多元、包容和有趣。

它,是这次婚礼的点睛之笔。

来源:设计癖

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6