山水远望

——在“山水·行动中的世界观”国际论坛上的讲话

中国美术学院学术委员会主任

许江

在“山水行动”影像展开幕仪式上,我曾经说:我们学校是山水精神的主场。我们的校园是人的山水化的成长之所。

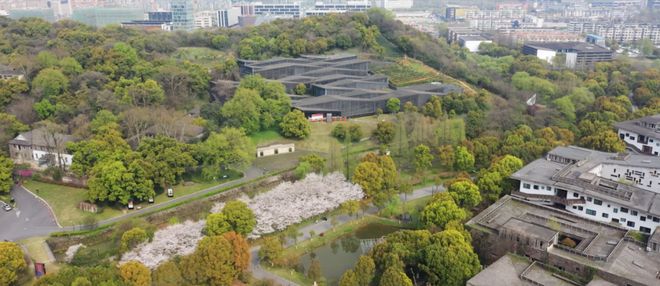

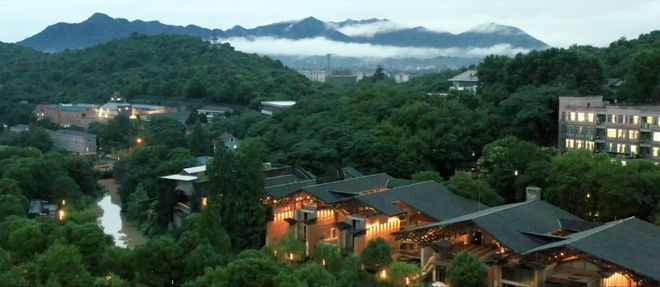

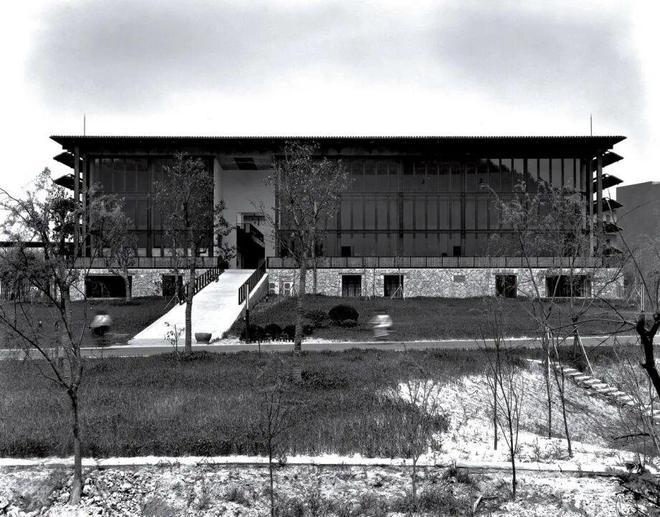

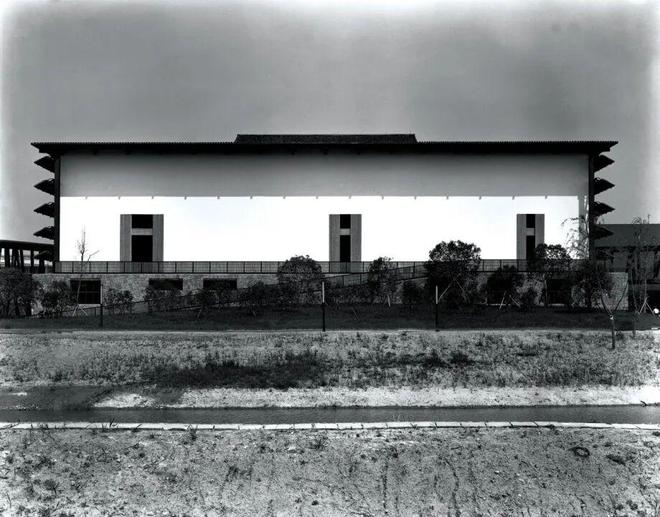

我院象山校园正是这种成长之所的写照。这个校园不仅是一批楼房的建造,更是一种山水眺望的独特界面,一种人与山水相伴相长的生长模式。象山不高,却如其名,蕴其象。其山之北,山形陡峭,颇涵北山的勃势。其山之南,蜿蜒俊秀,又有山溪相绕,樟林集聚,荟萃南山的风神。立象山之顶,环三面云岭,眺钱塘远影,仿佛放舟天际,心胸如有神驰!筑园之初,我即给设计者一首山水诗,希望未来校园如古老的村庄,阡陌环绕,院落叠生。院墙之下,路巷俱往青山,亭台皆呈相望。后来的设计,山北的建造,十个单体纷立,如胡马啸风;山南则主要沿两道土堤延展,汇入核心的水潭,所谓双龙入水。此胡马啸风,双龙入水正是象山初建成时我的导览词,也是我心中对山南山北的山水气象的写照。2005年,我即以新建的象山山北三号楼山门与《溪山行旅图》的相望,制作了一个拇指微型电影——《回望》。扉页上写道:回望山门,青岭扑面。

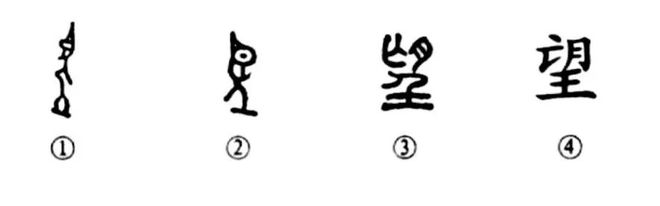

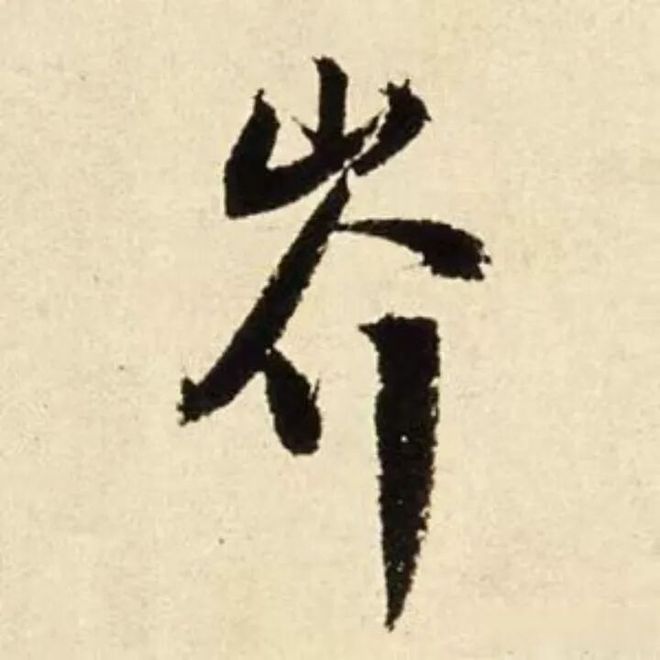

那随着翻页呈现的,正是这个“望”字。象山的建造有许多门、窗、走廊、平台。一代代的学子从这里走过,日日远望青山,又若人在山中,与此山、与山的四季相伴相行。所得之山,不唯一侧一面之观。山南山北,辗转反侧。然后得全山于胸中,所谓“胸中丘壑”。得山水者作画,展纸之间,已心游神驰,虽一米之距,却如在一片丘壑之中。这是一种礼仪。“祭神如神在”的庄重仪式。艺者藉此礼,入隽淡的远境,心与经典相接,由此而得沉醉与超越。太湖流域一带,常有地名曰“岕”。这个字充满画意:上面是山,下面是川,人在山水间。“岕”居然这般美好,它直叙了人的山水化的境遇。象山校园就是要让莘莘学子在可望可即、可居可游的山水校园中,将山水活化于心胸,如造化般生成。

2004年,象山山北建成,我们出了一本小册子,我写了一篇小文,题曰:象山三望。“远”是一种境,“望”是一种远。三望者,以传统的高远、深远、平远的空间向度,展开时空相交的联想所形成的远望、溯望、博望。当年象山的远望真如刚刚所喻的领众山之势而放舟江岸。今天,新城矗立,大厦围拢,那里已全无当日远望之境。象山校园却反而成了新城的绿谷,成了诸多楼厦的远望。溯江西上,百余里之遥,正是富春江山峡。“风烟俱净,天山共色,从流激荡,任意东西,从富阳至桐庐百余里,奇山异水,天下独绝。”吴均《与朱元思书》的千古佳文,写的便是此处。富春江峡道,夹岸青山,水皆缥碧,一片寥若洞天。浩浩江水,只若宏阔的深绸。滑湍似卷,唯在江心激起涟漪,猛浪若奔。那峰百般迴转,却如一座座笠山,轻烟浮腾,泠泠作响。山不动,水亦不动,唯行舟在江流漂横。中国青山秀水何其多,富春江最具水墨的韵意。近两年,我两度过富春江,俱是雨天。夏雨浓翠,秋雨苍润,俱烟雨连绵,山岚萧萧,山水的水墨韵味,富春最浓。

象山三望

山水的溯望,即是所谓地形学的历史追怀。自汉晋六朝以来,富春江流域的景观与历史频繁见诸书传。孙坚、孙策出生于江畔的龙门。谢灵运、伍子胥、白居易、陆游舟行桐庐、建德,俱留有胜迹与诗篇。黄公望的《富春山居图》,图将好景,更令富春江山驰名天下。无疑,此段山水最为凝重的,是严子陵钓台。严陵秀壁双峙,群山蜿蜒,如两尊石佛踞坐江岸。壬寅秋,我与众友拾阶登台,见巨崖裸露,古木参天,人在山崖间穿行,直觉山河的幽深。转过山头,临崖远望,江水如练流转,颇涵望远怀人之意!遥想严光的简远神采,以裘衣高风,将士大夫的凛然浩气,留塑青山。钓台百丈,如何垂钓?垂钓不是目的,而是要借机欣赏大自然,将忧烦、悲哀推远。这是一种伟大的达观。置身山水中,将磨难化除。“隐身渔钓”,自是高士隐身的写照,又领千古渔樵风神之先。范仲淹的《严先生祠堂记》有言:“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。”千年的回味,让先生与山河同光。

富春江

登临严公高台,山水气象涌动。西台的高处,有一石碑,面江而立,上有萧娴先生手书“宋谢皋羽恸哭处”。此又是一段感天泣地的故事。谢皋羽,本名谢翱,南宋爱国诗人,文天祥的忠实追随者。文天祥就义后,谢翱冒雨拜谒严公钓台,哭祭文公,再拜跪伏,“号而恸者三”。是日正是文丞相的忌日,哭谒之时,“有云从南来,渰浥浡郁,气薄林木,若相助以悲者。”云山有神,这横江苍山,云气南北沆砀。严公故地,谢翱引文公悲天悯地的浩然悲慨灌注江河,其《登西台恸哭记》写得壮怀凛天,悲心洒然,让这段江山濡染上壮士的激情热血。复登东台,抚苍石,放眼望,横流江天,腾然若河汉纵横。目既往还,心亦吐纳。如是感观追远,强纳万物于自己,又让它们从己身退涌,情赠兴答。我想:这正是江水泱泱,云山苍苍之境。山水之河汉气象,非如是登高追远不可。此也是中国古往今来所有的诗画人的共同“高致”和“博约”。中国有伟大而绵长的散文传统,在散文脉系中,山水记与山水游记是重要的一支。山水游记有四个重要的要素:山水描述,游踪记述,历史追述,情感畅述。情以物迁,辞以情发。此四述掇积而成山水的博望。自然本无情。中国的诗人们总怀一种共通的时间感受的模式,将天地恒常与人世无常铿然对照。于是,在远山的迷宫中,风情总带着萧然,流光便是空寂,即目之所,处处泛起悲歌。

天台山

雁荡山

这是一个訇然而起的批判性的转向。远望的初境与深境往往同是问境,那“远”在何方?那远方的万物又是怎样?远望除了御风而行的冲动之处,又带来立身何处的反躬之问。山水之中,远望本身既涵一种叩问。唐皇甫冉曾问道:“门外水流何处?天边树绕谁家?山色东西多少?朝朝几度云遮?”这“问”包含在“望”中,“望”切近于“问”,并被分割成一块块的。问水、问树、问山、问云,总括起来,是问于心目相交的生命的。这种“问”与那万物原初的赋格相应。那赋格是万物是其所是的位置,就必然牵连着是其所位的发问。这种“分割”强化了赋格的位置,也增加了片段的不确定性和可望性。如此远望,必然成为心灵的远望,成为生命的叩问。

神仙居

黄茅尖

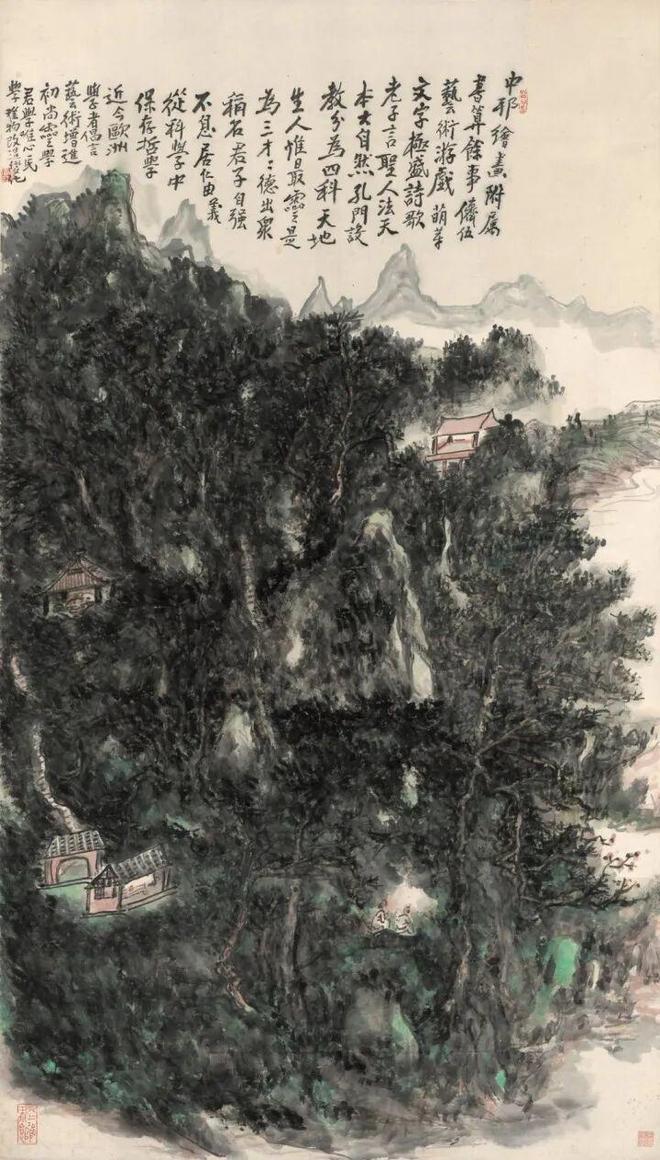

前几日,翻宾虹先生的画,读到一张画于五十年代初的山水,高近一米五,画就如嶂的山水。墨团团里黑团团,黑团团里天地宽。画中林山层层叠叠,黑密厚重。上方题曰:中邦绘画,附属书算余事,侪伍艺术游戏,萌芽文字,极盛诗歌。老子言:圣人法天,本大自然。孔门设教,分为四科。天地生人,惟人最灵。是为三才,才德出众,称名君子,自强不息。居仁由义,从科学中保存哲学。近今欧洲学者倡言艺术,增进初尚,灵学君学唯心,民学唯物,改进变化。宾虹先生笔下山水,心中却想到历史,想到哲学,想到中西,内在的心思如轮涌动,令人感慨。1952年秋,宾虹先生患目疾,视力骤退,几近失明。在这近一年多的时间里,宾虹先生以非凡的笔墨功力和传奇般的丘壑积蓄,摸索着画出一批天籁之作。那一笔一划,墨密疎奇,全然以描绘中挣脱出来,简化为写意的决然挥洒。一如骑马跨蹬,不黏不脱,不即不离。依着那一生世的胸壑,九十耆者的盲眼于朦胧中自得生脱,率性天真,浑然天成。近看似树非树,似山非山;远观回环相抱,风神觏出。宾虹先生不是以笔,而是以心来纯然意写这胸中丘壑,发显出平淡邃美的天质。这种天骨的平淡像“道”一样,是一种人的天性与自然的属性的交响共流,其实质是绚烂之极的,是丰沛华润的,是出走而富于奇遇的。

《论天地人图轴》 黄宾虹 纸本 142.2cm× 81cm 浙江省博物馆藏

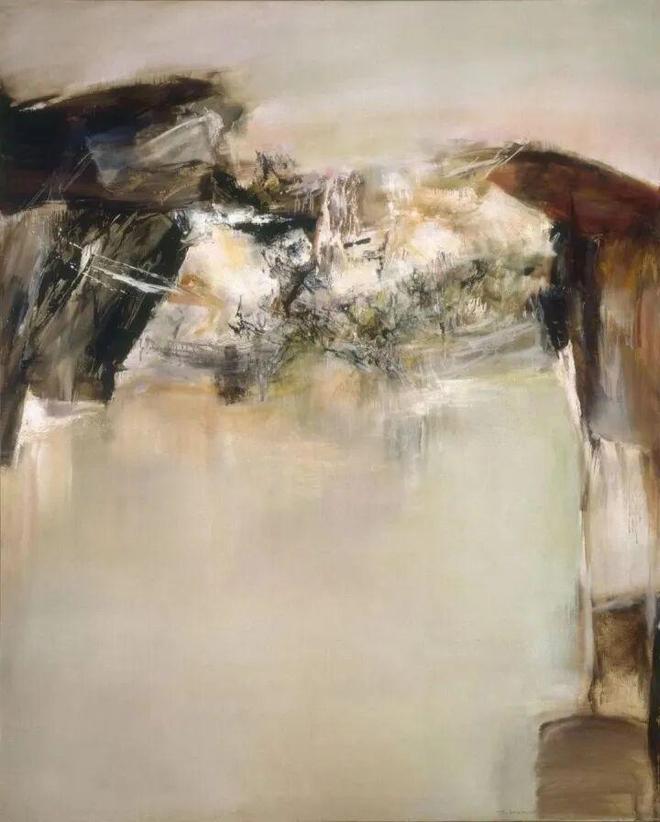

现在我们再看:赵无极先生的画,他是带着山水意念出游世界的远行者。他似乎很早就感受到那种山水氤氲的主题,但与众不同的是,他表达的主题不是山水之形,而是山水之气,山水之虚。这幅《10.09.73》的油画中,最让我们想到李白《梦游天姥吟留别》中的诗句:洞天石扉、訇然中开。它像一个天门,天圆地方,正要訇然打开。这犹如神仙剧场,龙吟虎跃般到来。你看他的大笔,交替挥洒,大笔薄油,浓抹轻洒。中央一樽石墙,青冥浩荡,霹雳炸响。这又是一张赵先生的代表作,作于1975年,为怀念他的母亲而作。1985年,十年后,他又在老画底子上重画,那太湖越来越像一块巨大的通灵宝玉,在天地的鸿蒙中发出沧海月明、暖玉生烟的光芒。赵先生立于荒原之上,犹如立于东西交汇的霹雳闪电之中。东方的山水被油画的诗性挥洒,被那个时代之气彻底激活。

《10.09.73》 赵无极 布面油画 200cmx162 cm 1973年 香港艺术馆藏

远望催生了一个个出走者。被分割的远望,却将出走留在了内心。结果,远望成了眼与心漫游的流浪。那偏执的远望理所当然地成为眼中风情所赠,又成为心中畅然的酬答。这种寄赠与酬答不仅随着“望”在望境中漫游,而且让望境绵延到“望”之外,绵延到日常之中,构成那个浑厚华滋的世界。每个人都有远望的经历,心中总有几个远望的难忘记忆,几个让心灵留驻的高度和远境。这些名山大川正是这样在心中、在远望中被活化为“放逐”之所。这一切,与今日的旅游无关。今日旅游虽便捷,已不再是往昔古时的游者,失去那种随遇而安、云游四海的浪漫心态。那远望的古者风度也变得有限。只有远望中辛劳与放逐的意味愈浓,那片段也才会变得活跃起来,繁殖起来。只有这样,漫游与远望才会成为同一者。远望成为行走,无边的行走;漫游成为远望的行脚,行走的迹化。漫游与远望互为增殖,并总在某些结点,悠悠乎与颢气俱。漫游总将人带入远望的望境中,远望又总将漫游引向某个高处,陶然就醉,与造物者游。黄宾虹如是,柳宗元如是,李白、杜甫、苏轼亦如是。

海德格尔在《世界的图像时代》中,忧心忡忡地指出:“世界图像……不是指一幅关于世界的图像,而是指世界被构成和把握为图像。”海德格尔的担忧正可为今日时代的山水远望提供一种警醒和救赎。我们的远望不是既成的风景图像,而是心与物游,情赠兴答的存在的整体;正是那强纳万物、又从己身退涌的感知的整体。这正是拇指电影《回望》的意涵,也是象山校园山水化所隐匿的内蕴。国美新媒体艺术中心建立已经二十五个年头,无论是创立者还是今天的老师们,都为新媒体教学的创立,殚精积虑,竭尽心力,作出重要贡献。他们设立了众多精彩的教学课程。早在二十年前,就有过一个“眨眼”的超短影像计划。同学们试图把握“眨眼之间”所发生和所看见的,并尝试着用摄像机在“眨眼之间”完成叙事。经过“两秒”的实验,他们才真正体会到时间的张力以及影像的叙事容量。“两秒”现身为丰富多彩的时间感受,“两秒”的故事被延伸到各个方向:两秒的水沸,两秒的雷鸣,两秒的花开,两秒的爱情,两秒的搞笑,两秒的无奈,两秒的恍惚与迷离,两秒的漫长与寂寞……。在这里,“眨眼”为我们的所见;在这里,“眨眼”是“决定性瞬间”——那超出瞬间的一瞬。它不仅仅是凝固的,而且也是一种特殊的“望”。在这转眸之望的瞬间,世界保存在它自身之中,世界仿佛自己所是的那般呈现着,生发着。与“眨眼”相反,“山水行动”的影像展较多地采用静态的、持续的长镜头,我们宛若一道坐对青山,陶然就醉。“巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下。”某种隐隐的、沉醉的“垂钓”气息从山体中弥生,某种高唐神女的歌赋在如画的守望中兀自发出声响。在展览中我们还看到许多这样生动的、充满批判性的、与平庸搏斗的实验性作品。这些实验恰恰应和了康斯泰伯尔所说的“真正的绘画理想”——“从飞逝的时间中截取片段,赋予它永久而清晰的存在。”这才是我们谈说山水、建造山水校园的核心。

编 辑|王文灿

责 编|邱莉丽

审 核|徐 元

中国美术学院官方微信号

投稿邮箱:caanews@caa.edu.cn

“国美学术通讯”官方微信号

投稿邮箱:caarmt@caa.edu.cn

出品:

中国美术学院党委宣传部

PUBLICITY OFFICE OF THE CPC CAA COMMITTEE

CAA融媒体中心

CAA MEDIA CONVERGENCE CENTER

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6