文人画是中国传统绘画中由文人、士大夫创作的绘画类型,强调个性表达、文学修养和笔墨意趣,有别于民间绘画和宫廷绘画。中国传统文人画作为中国美术史上的重要流派,承载着深厚的文化内涵、哲学思想以及文人精神。自王维、苏东坡至唐寅、徐渭,再到近现代的齐白石、丰子恺,文人画始终强调“诗书画三位一体”“以书入画”和“写意传神”的审美追求。然而,在当代艺术语境下,文人画面临传承断裂、审美异化、市场冲击等问题。本文将通过梳理文人画的历史脉络、价值取向以及其核心精神,探讨其在当下的意义,分析其缺失的原因,并提出继承和发展文人画创作实践的必要性与路径。

(唐)王维 辋川图

一、文人画的历史脉络与精神实质

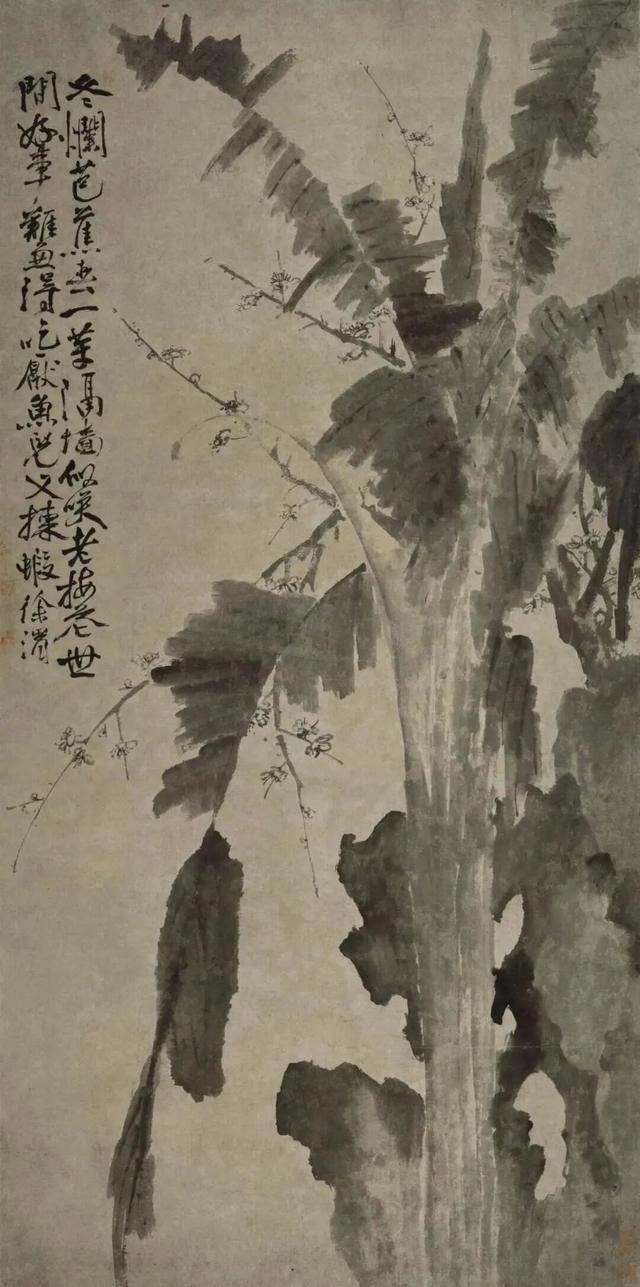

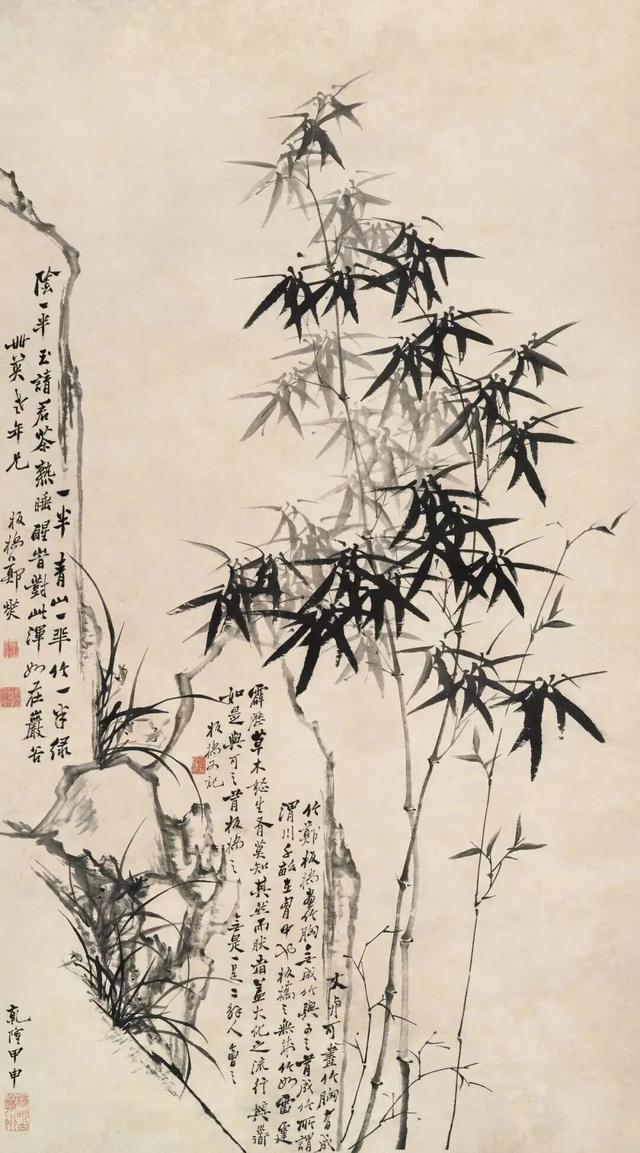

文人画起源于唐代,王维被尊为“南宗之祖”,其“诗中有画,画中有诗”的理念奠定了文人画的美学基础;元代赵孟頫是重要的文人画代表人物,其绘画以“书画同源”为核心理念,强调书法笔法与绘画技法的融合以及倪瓒强调的逸笔草草,不求形似,聊以自娱的文人画精神追求;宋代苏东坡进一步提出“论画以形似,见与儿童邻”,强调绘画应超越形似,求意境与笔墨趣味;而明代唐寅、徐渭则以狂放纵逸的笔墨表达个人性情,使文人画更具个性解放的色彩。

至近现代,丰子恺以简约和漫画的形式来表现儿童的天真和诗情画意,丰富了文人画的形式内容;齐白石则融合民间趣味与文人笔墨,使文人画在新时代焕发生机;改革开放后,新文人画则以文人雅士和现代人的形象调侃式地表达现代人的思想情趣。总之,文人画的核心价值可概括为:

1. 诗书画三位一体——强调画家的综合修养;

2. 写意而非写实——重神韵而非形似;

3. 人格与艺术的统一——画品即人品,画为心声;

4.时代特征显明——有意无意间表达各个时代人们的精神追求和审美情趣。

(宋)苏轼 枯木竹石图

二、文人画在当代的缺失及其原因

(1)生活环境尤其是书写工具发生了巨大变化

自秦汉至隋唐推行科举制度到满清结束,国人以毛笔为主要书写工具,但民国以后国人渐渐以钢笔铅笔签字笔甚至以电脑为主要书写工具,这便使文人画创作的最基本的条件发生了根本性的变化,动摇了文人画创作的基础。

(2)文化语境的变迁

当代社会以科技、消费文化为主导,传统文人画的哲学基础(如道家“虚静”、儒家“中庸”、易经中的“黑白”)被边缘化。现代人更倾向于视觉冲击力强的夸张图像,而非含蓄内敛的文人画风格。

(3)美术教育体系的根本变化

传统文人画要求画家具备诗、书、画、印的综合素养,而当代美术教育偏重西方美术原理和技法训练,即西方美术的核心特点包括强调写实与再现自然、注重科学透视与解剖结构、追求光影与色彩的真实性等。当代美术教育对文化底蕴的培养重视不够,今天的画家大多缺乏深厚的国学根基和综合修养。

(4)市场经济的巨大冲击

艺术市场的商业化使许多画家追求“商品画”,“市场效应”“展览效应”而非“笔墨当随心灵”的文人画精神表达。齐白石曾批评:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”,但今天许多作品或流于匠气,或过多地赋予商业气息,或陷入抽象化的空洞虚无。

(明)徐渭 墨梅芭蕉图

三、传统文人画的当下意义

尽管面临诸多挑战,文人画在当代仍具有不可替代的价值取向:

(1)精神疗愈与人文关怀

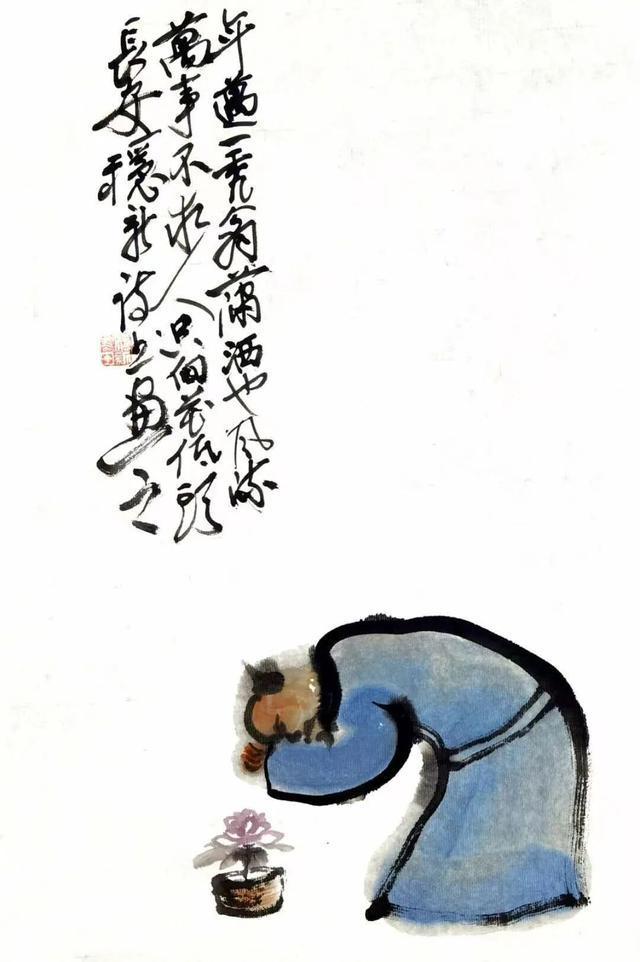

在快节奏的现代社会,文人画的“静观”“淡泊”“情趣”“哲理”等理念可提供一种精神的慰藉。丰子恺的画作以简笔描绘生活情趣,至今仍能引发共鸣,证明文人画的人文关怀永不过时。

(2)文化自信与民族美学

在全球化的今天,文人画作为中国独有的艺术形式,能够增强文化认同。齐白石的“妙在似与不似”理论,与西方现代艺术(如抽象表现主义)有异曲同工之妙,证明中国美学具有世界性价值。

(3)当代文人画的创作无不体现着“笔墨当随时代”。徐渭的泼墨大写意、唐寅的世俗化表达,丰子恺的童真情趣,朱新建的灰色幽默与刘二纲的变形夸张都证明文人画可以随时代演变。今天的文人画画家传承历代文人画优点的同时,正在积极探索传统笔墨与数字艺术、装帧艺术结合,探索文人画的现代表现形式。

(明)郑板桥 兰竹石图

四、当代文人画的创新和探索路径:

1. 加强传统美学教育——在美术院校增设国学、书法、古典文学等文史哲课程;

2. 推动跨界融合——借鉴当代艺术表现手法,但应不失文人画内核;

3. 重建批评体系——适当借鉴市场导向和西方美术教育理念,与时俱进,为我所用,以“画以载道”的文人画传统为主体;

4. 鼓励实验性创作——大胆探索新材料、新工艺、数字水墨、新媒体文人画。

杨稳新 万事不求人,只向花低头

总之,中国传统文人画不仅是中国艺术的瑰宝,更是中华文化精神的载体。在当代,它既面临挑战,也蕴含生机。通过回归传统、融合创新,文人画可以继续在全球化时代发挥其“逸笔草草”“笔简意赅”和“画为心声”的独特的美学价值与文化意义。要“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,文人画的未来,在于如何在坚守核心精神的同时,努力实现继承基础上的创新与发展。

来源:一亩画公众号

责任编辑:刘旸 审核:杨勇

[如果您有新闻线索,欢迎向我们报料。报料关注西北信息报微信公众号(xbxxbwx)留言或加编辑微信号:y609235490 投稿邮箱:xbxxbxmt@163.com]

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6