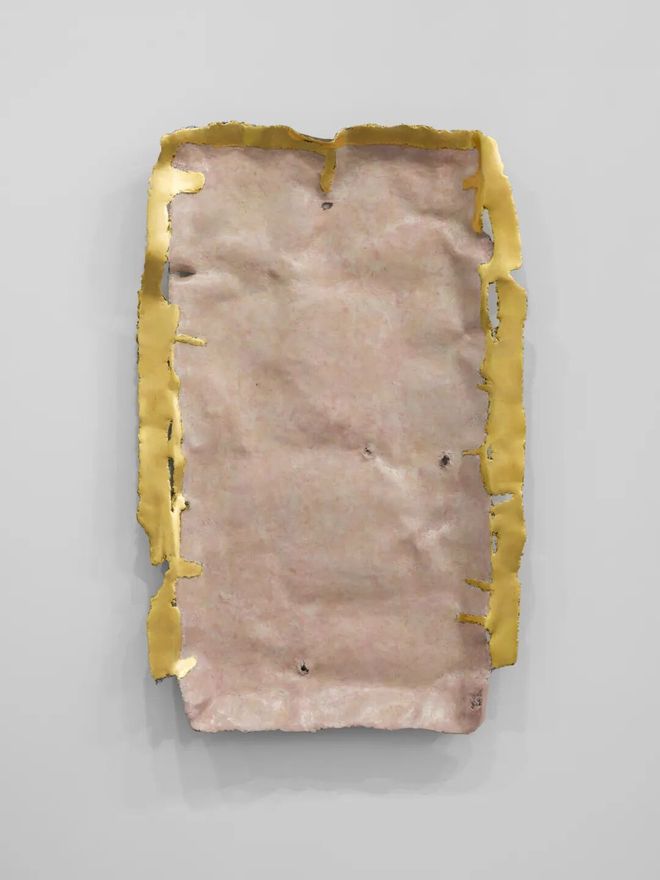

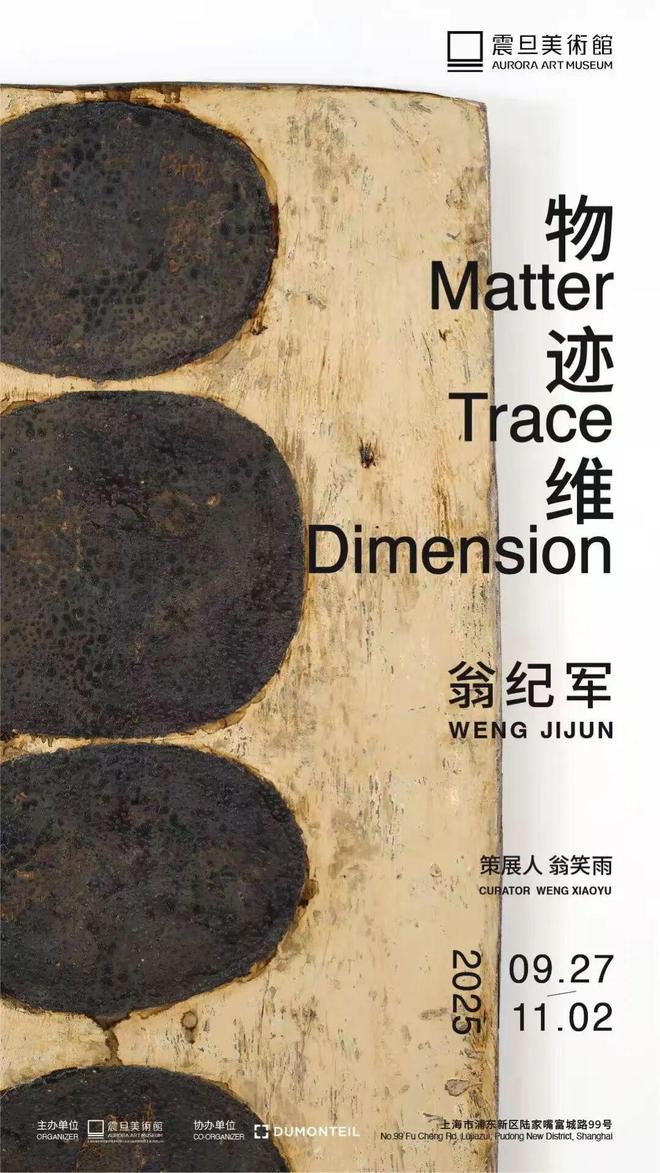

翁纪军作品《集聚之太阳行星系列 2022-3》,

结合了大漆、苎麻与金箔材料,

在传统漆艺的现代性探索中,

他保持着开放的态度。

“物·迹·维”开展前,我们约好给父女俩拍摄肖像。一见面,翁纪军便忍不住“炫耀”:“我的鞋子好看吧,这次女儿送的。”“跟我的指甲油颜色很配。”翁笑雨回应道。

这是一个亲密又日常的上海三口之家,身为艺术家的爸爸钻在大漆的世界里,拥有国际视野的女儿将爸爸的实践放在更大的语境中,而妈妈也全程紧密参与。艺术之于两代人,并非简单的传承,它更像一片自由的沃土,在日常中被悄然滋养,自然而然地疯狂生长。

展览现场,我们邀请翁纪军、翁笑雨拍摄合影,

镜头里的两人,

与其说是艺术家与策展人,

更像是为女儿感到骄傲的爸爸与最懂爸爸的女儿。

摄影:赵易宏

回到最初,翁纪军的职业轨迹与他对女儿的家庭教育在某种程度上是同一件事的两面。作为在漆艺技法与当代艺术话语之间长期游走的人,他以大漆作为媒介来创作。对他而言,工艺是理解世界的方式,他始终强调要尊重“材料的性情”,大漆是活的、有温度的。

正因为此,对翁纪军来说,“艺术”二字从来不是一个被神圣化或严肃对待的概念,而是日常生活自自然然的美育实验场。“从三五岁开始,我就让她画画。在我们家里,想画在任何地方都可以——纸上、地上、墙上……反正刷一层涂料就又白回来了。”

翁纪军在工作室中,摄影:冯琪

每年暑假,他会带着女儿和同事一起外出写生。经受过专业艺术训练的大人们专注于中景、远景与结构的平衡,而这个小女孩则“直观地画”,把树木画成了平面又装饰的块面,“大家反而觉得她的画好,因为她没有被任何训练的‘应该’绑住。”

翁纪军的首次大型机构回顾展

“物·迹·维”近日亮相震旦美术馆,

展览由翁笑雨担任策展。

摄影:LING

这种爱与自由的教育,在生活和学业上就变成了翁笑雨的养料:她从小就是“别人家的孩子”,央美毕业以后,拿了全额奖学金去加州艺术学院攻读硕士策展专业,随后职业生涯也一路开挂,先后在纽约古根海姆博物馆等顶尖艺术机构任策展岗位,现在,又是2027年卡塞尔文献展策展人。

翁笑雨为翁纪军的展览带来了不少国际视野。

摄影:许真理

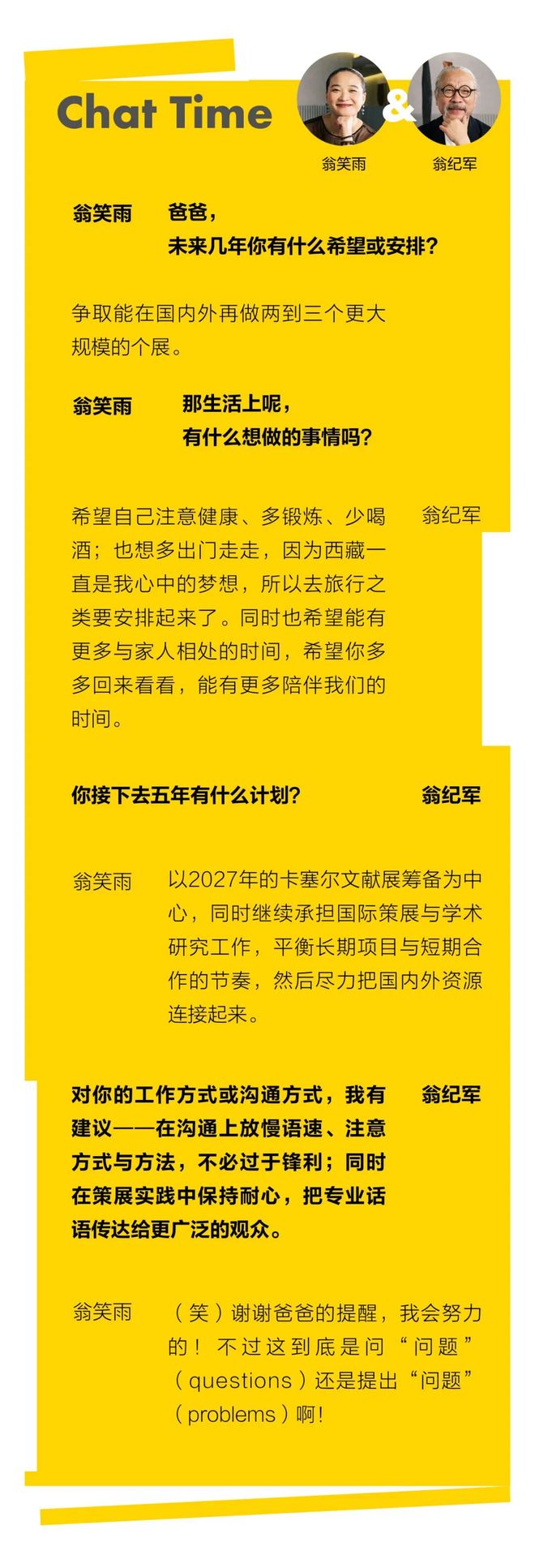

整个采访中,他们的对话里总让人感受到某种上海式家庭特有的气质:不说教、也不深情,而是用一种近乎戏谑的方式包裹着深切的关怀。翁笑雨评价父亲的词语是“执着、认真、坚持”;而父亲也不会羞于表达骄傲:对女儿的语言能力、学术训练、以及在国际平台上的实践感到自豪。当女儿提到卡塞尔文献展即将进入忙碌的筹备期,父亲翁纪军就会冷不丁提出期望:“那你的终身大事有什么安排?”

摄影:许真理

在上海震旦美术馆做展览,父亲以艺术家身份出席,女儿则提供话语与国际策展的框架,妈妈虽然不在镜头里,却也全程紧密参与。“我没有所谓专业助手,真正帮我的,是我太太。”翁纪军说。或许也正是这个家庭的默契运转,让父女二人在工作领域都达到了出色的成就。

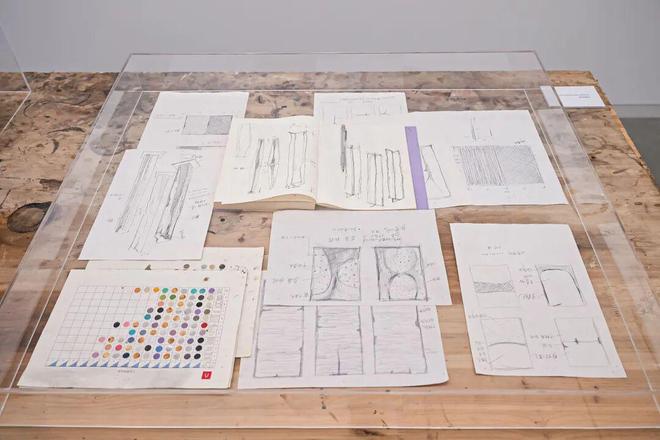

经过翁笑雨的多次删选,

最终“物·迹·维”展览呈现的作品比最初少去一半,

因地制宜,呈现了翁纪军近期的新作

以及近期在大漆当代表达上具有突破性的代表作。

摄影:许真理、LING

作为艺术家的父亲和作为策展人的女儿两个人,工作上的首次合作就是这次展览“物·迹·维”。观众进入展厅,首先看到的是若干大型“集聚”系列作品与数件带有工序痕迹的中小型作品,近距离可见多层髹涂后的色层结构、粉棒草稿与漆膜反光在不同光照下的变换;远观时,整体图像又以圆与点的结构引发观者对微观/宏观关系的想象。色层磨显、物质颗粒与漆膜反射在不同光照里变换,松紧结合,节奏分明。

作品的微观细节,摄影:赵易宏

采访里,翁纪军反复提到“微观到宏观”的关系:显微镜下的细胞与望远镜里的星系,是同一层次的问题;因此他的图像常以“圆”为母语,去抵抗线性时间。“我们没有‘始终’这一说,所以不断在圆里找变化。”这也是他“集聚”系列的创作思想:从犀皮工艺的多层点状结构出发,让微观与宏观在同一平面上汇合。

作品《集聚 2020-21》

巧妙利用空间的景深与建筑结构,

呈现作品无形的气场,

摄影:赵易宏

但这么宏大的宇宙观,翁纪军最开始就想直接套用在展览标题上,毕竟“宇宙”“星球”这类意象靠拢——那是他十余年持续追索的图像母题。但翁笑雨提醒他:在中国的展览语境里,我们太容易用一个“诗意”的词去把作品“说完”。

翁纪军的作品极为讲究边缘的处理方式,

甚至,边缘细节本身就是一种艺术。

深谙此道的翁笑雨在策展时考虑了观众的视角,

让观众能自然而然地发现作品边缘甚至画框背后之美。

摄影:LING

所以,由女儿兼策展人带来的更新和改动,首先就是对展览进行命名——同时也是一次对父亲作品细致的回顾性梳理。她的策展轴心围绕三组要素:物(大漆材料的物性)、迹(时间留下的痕迹)、维(空间与观看的维度)。“‘物·迹·维’是把观众带回作品本体:材料的物性、时间的痕迹、空间的维度。”

作品《集聚之太阳⾏星系列 - 2021-1》

中保留了上色粉棒的草稿痕迹。

摄影:张宏

她建议父亲保留一些作品上色粉棒的草稿痕迹,让“草稿的活性”以漆的方式留存,使得作品的细节处理成为作品内在的一部分。翁纪军后来承认,女儿让他“换了一个视角看自己的作品”。他也更清楚地知道,应当把什么交给观众:“抒情与想象留给观众更好;我们把作品的实质性问题做好。”

作品如何与安藤忠雄设计

颇具建筑感的美术馆空间有机融合,

是此次策展的重点之一。

摄影:许真理

从这个视角来看,两个人的关系因此远超一般意义的“父女”,更像是一种可以在工作中互相求证的合作者关系:父亲认可女儿的专业,女儿认可父亲的艺术思想与实践价值。

展览现场,

有一个展厅再现了翁纪军的工作室场景。

翁笑雨从小在爸爸的工作室里玩,

每次回上海也都会去看看,

她笑称自己是在工作室访问中长大的。

摄影:许真理

他们的分歧,更多时候是一种良性的工作氛围:父亲偏重大漆材质的特色,女儿则“总结为理论与叙事”,但在漆艺的当代表达上,父女的观点是一致的。翁纪军靠长期积累的工序知识与物质直觉,他知道如何把一个“好状态”留在材料里,如何让漆在时间中呈现出生命的指纹。

“我更关注如何在当下让它发生作用。”翁纪军说,他把犀皮、变涂、脱胎等传统技艺“拆开用”,让它们在具体的材料物理与工序里说话。比如他的“集聚”,既是物质层面上一层层的髹涂、磨显,也是时间层面上一条条的线性印记。

翁纪军在工作室中,

在他看来,相较于其他策展人,

女儿从生活常态和工作方式上了解他的作品。

而翁笑雨并不想把“漆”作为“非遗奇观”去展示,而是明确地把父亲的实践放进一个跨文化的谱系里,讨论“如何从非西方的审美与技艺传统,挑战西方现代性的单一进程”,她提醒父亲,“不要把作品落到唯一的解读上”。

展览现场

摄影:许真理

采访间隙,我们也顺着翁笑雨提到的术语转了一圈:诸如“全球南方”到“global majority”固然提醒我们观念正在迁移;但更重要的是方法的更新——用何种空间叙事,能让观众在身体尺度上“读懂”工艺?又怎样让非传统大漆圈的人也能走进当代艺术的世界?在这一点上,这场展览是诚实的:它把艰难的工序变成“可感的观看”。

翁纪军艺术作品

摄影:张宏

当父亲提及未来想在国内外做两三个大型展览时,眼下已是国际知名策展人的女儿便会开始询问展览的细节和可能性,谈话便由此发散开去……但整个采访过程,比起工作对谈更像是去人家里做客一般,自然、轻松、有趣。这就是翁氏父女的魅力:在给到彼此的每一个问号里,他们都默契地给对方一点空间,但也同时会提出期待、给予些力所能及的建议,这或许就是那种“亦师亦友亦亲故”的默契关系吧:张开翅膀,你可以远翔;但张开的翅膀,也是你随时可以依赖的背弯。

“物·迹·维” 翁纪军个展

时间:2025年9月27日

至11月2日

地点:上海陆家嘴富城路99号

震旦美术馆

摄影 | 赵易宏、许真理、LING、张宏

撰文|陈元

编辑|徐露梅

图片提供|杜梦堂

设计|桂皮、Darki

翁氏父女有哪些打动你的魅力?你如何看待两代人的艺术传承?欢迎下方留言和我们分享你的想法,DECO将选出一位精彩留言送出一本新刊。

DECO DNA | 30年前上海唯一的“五好家庭”,四代人“以艺术连接东西”

DECO DNA|精英家庭二代,放弃“超越”之后

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6