宋本周礼

编著者:(汉)郑玄 注

装帧:精装16开

定价:180元

ISBN: 978-7-5013-7445-8

扫码购买

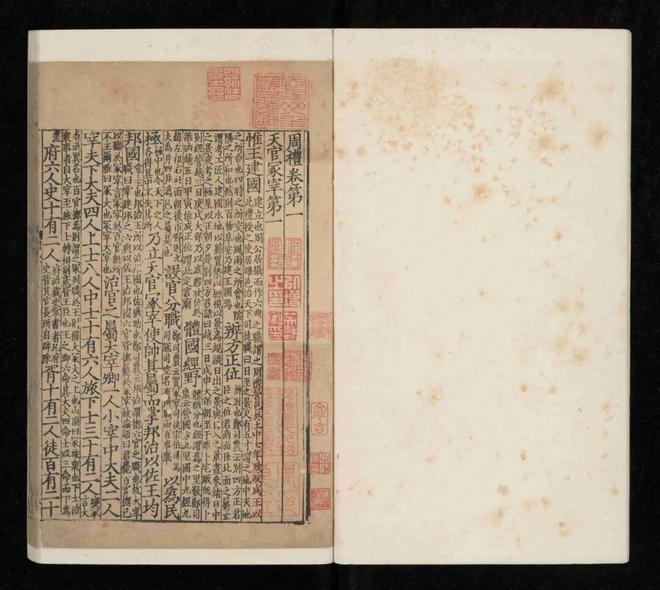

周禮十二卷,(漢)鄭玄注。宋婺州市門巷唐宅刻本。勞健抄補并跋。

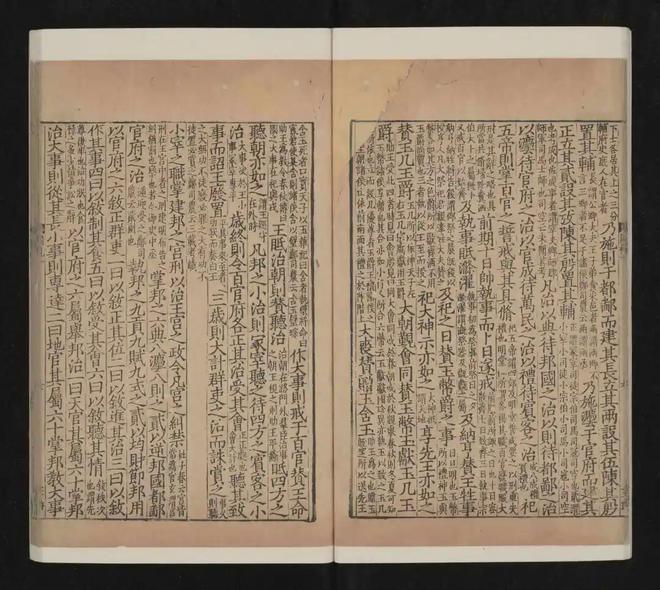

《周禮》又稱《周官》,述周代國家機構設置、職能分工,其内容“一曰治典,以經邦國,以治官府,以紀萬民;二曰教典,以安邦國,以教官府,以擾萬民;三曰禮典,以和邦國,以統百官,以諧萬民;四曰政典,以平邦國,以正百官,以均萬民;五曰刑典,以詰邦國,以刑百官,以糾萬民;六曰事典,以富邦國,以任百官,以生萬民”(《天官·大宰》)。職能分工爲“六屬”:“一曰天官,其屬六十,掌邦治”“二曰地官,其屬六十,掌邦教”“三曰春官,其屬六十,掌邦禮”“四曰夏官,其屬六十,掌邦政”“五曰秋官,其屬六十,掌邦刑”“六曰冬官,其屬六十,掌邦事”。(《天官·小宰》)

《天官·大宰》

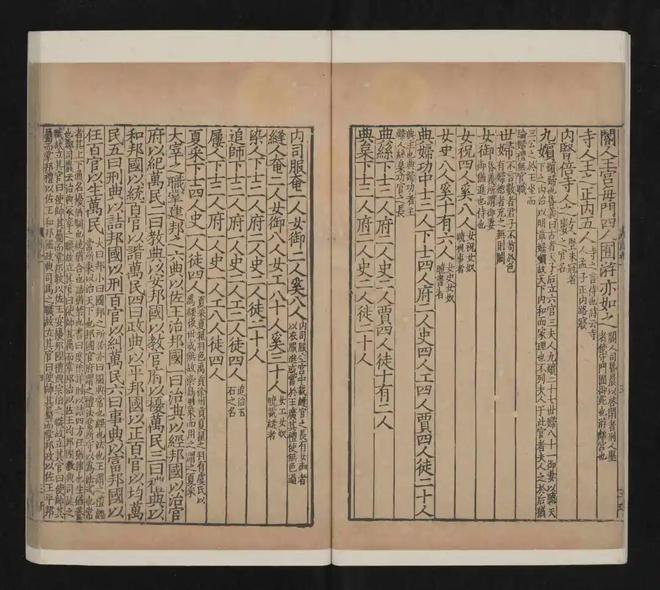

《天官·小宰》

是書漢初始出,由河間獻王訪得,獨闕《冬官》一篇,獻王購以千金,不能得,遂取先秦舊籍《考工記》以補其缺,合成六篇,上奏朝廷,藏於秘府。至漢成帝時,劉向、劉歆父子校理中秘書,方奏請置博士,列入學官,改《周官》爲《周禮》,流行於世。一時注家蜂起,唯漢末鄭玄所注最爲精核,流傳至今。《周禮》於諸經之中,現世最晚,其真僞聚訟紛紜,不可縷舉。近人結合出土文獻等考證,此書大抵爲戰國時人所作。

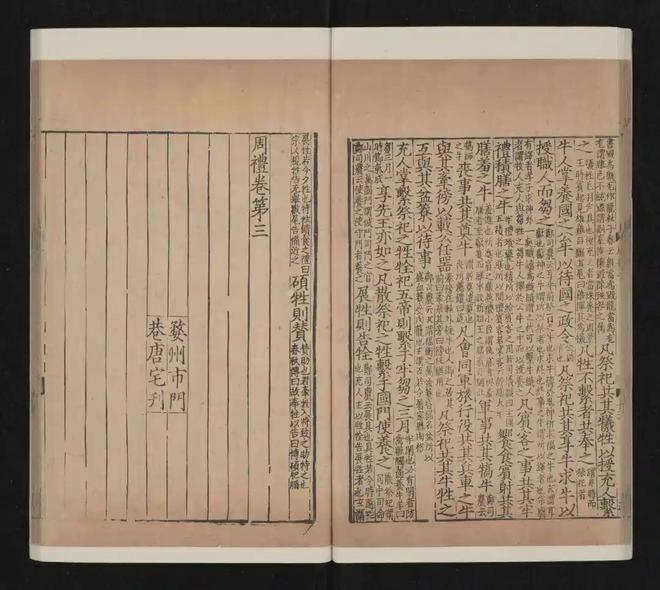

宋代所刻儒家經書,除國子監本《九經》、撫州公使庫本《九經》、興國軍學本《六經》、蜀刻大字本群經等官方審定各本之外,私家、坊間刊刻的單種經書亦有不少。岳氏《相臺書塾刊正九經三傳沿革例》所列參校諸本又有“潭州舊本”“撫州舊本”“俞韶卿家本”“婺州舊本”等,合計有二十三本之多。傳承至今者,無不具有獨特的版本價值和文獻價值。《周禮》之單經注本,推宋婺州市門巷唐宅刻本爲最早,藏書家無不目爲稀世之珍。今存婺州本兩部,一爲全本,一僅存卷一至六(缺卷配宋刻附釋文本),皆藏於國家圖書館,兹據全本影印。此本半葉十三行,行二十五字至二十八字不等,小字雙行三十五字,白口,左右雙邊,單魚尾。除卷一外各卷卷端題“鄭氏注”,卷末間有經、注字數。卷三末有“婺州市門巷唐宅刊”長方牌記,卷四、十二末有“婺州唐奉議宅”長方牌記。版心下鎸刻工名,有“王珎”“沈亨”“余竑”“徐林”“李才”“卓宥”“包正”“吴亮”“高三”“仲”“元”“珪”“丁”等。避諱不謹嚴,至宋孝宗“慎”字止。楊守敬稱:“審其款式字體,雕印當在北宋末南宋初。”李盛鐸則謂:“是書當爲北宋刊板,南宋修補,以書中有不避‘桓’字者,有‘桓’字末筆審係後來挖去者,實爲刊板在宣和前之確証。”(楊、李跋見六卷殘本)勞健跋云:“此本舊傳北宋刻,然書中‘慎’字固缺筆,各頁字體刀法間微有剛柔方圓之异,或北宋刻而南宋補耶?”《中國版刻圖録》考訂云:“宋諱缺筆至‘桓’‘完’字。刻工沈亨、余竑又刻《廣韵》,《廣韵》缺筆至‘構’字、‘昚’字,因推知此書當是南宋初期刻本。……《九經三傳沿革例》所謂‘婺州舊本’,疑即此本。唐奉議疑即唐仲友,仲友以校刻《荀子》等書遭朱熹彈劾得名。”考刻工余竑、包正又刻紹興十六年(一一四六)兩浙東路茶鹽司刊本《事類賦注》,則推爲南宋初期刻本,殆可信從。傳世早期《周禮》單經注本尚有兩部:一爲蜀刻大字本(今藏日本静嘉堂文庫),惜僅殘存卷九至十;一爲金刻本(今藏國家圖書館),然脱誤甚多(詳參葉純芳、喬秀岩《金刻本〈周禮〉商榷——兼論婺州本〈周禮〉》一文,見《文獻學讀書記》,生活·讀書·新知三聯書店二〇一八年版)。而此婺州本版刻精良,且爲全帙,價值之高自不待言。

《周礼》卷三

此本迭經名家遞藏,鈐印纍纍。最早爲明代周良金舊藏,書中鈐有“周良金印”“毗陵周氏九松迂叟臧書記”二印。清代又經何紹基、英和收藏,鈐有“何紹基印”“恩福堂印”“英和私印”等印。之後入藏汪氏問禮堂,鈐有“汪大喜孫孟慈”“周玉齊金漢石之館”等印。楊以增從汪氏處購得,遂爲海源閣插架之物。楊氏藏宋本四經四史,因以名齋,此即其一。楊紹和《楹書隅録》有詳細著録,云:“蓋宋時刊書多出坊賈,俗文破體,大抵類然。此本字學獨極精審,幾於倦翁所謂‘偏旁點畫不使分毫差誤’,故宋諱之缺避較他本頗詳,可知此本非特今世爲罕見之珍,即宋槧各本亦莫與之京矣,不更寶中之寶耶!”民國二十三年(一九三四),周叔弢從楊敬夫手中購得,并請勞健據文堂新印影宋建本補抄卷八末之闕葉,勞健跋亦贊云:“此則鄭氏單注完帙僅傳,且爲黄、顧諸老所未見,真希世秘笈矣。”一九五二年,弢翁捐贈給中國國家圖書館。此本入選第一批《國家珍貴古籍名録》(名録號〇〇二五〇)。

■ 文章来源:国家图书馆出版社文献出版中心

供稿 | 黄鑫 编辑 |邓旭欣

监制 | 张颀

审核 | 弘文

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6