从荷尔拜因肖像画中的显微个性,到克里姆特“黄金女性”背后的分裂与退避,再到埃贡·席勒自画像面具下的裸裎相见,心理学与艺术的交融几乎贯穿于西方艺术史发展递嬗的整体脉络中,渗透在无数艺术大家及其经典作品的符号密码中。而发现这一奥秘的人,必然需是长期沉潜西方艺术史且“高敏感的人”。很显然,吴克成便是这样一位游刃自若并心细如发之人。在其新著《在艺术中自我疗愈》《有画至美》中,吴克成以艺术心理学为密钥,以“艺术疗愈”为旨归,纵览数百年西方艺术史,凭借另辟蹊径的寻“美”之力,展示了艺术家、艺术作品与所处时代、与当下的我们相互碰撞的电光石火。

采珠撷珍的西方艺术心理学史

作为现代心理学与艺术理论的重要奠基人,西格蒙特·弗洛伊德强调,艺术创作是创作者释放被外在所遏制的欲望、冲动与情感,以达到心理健康状态的结果;艺术欣赏则是欣赏者通过“移情”与“投射”等手段寄托自身欲望的心理机制。这一西方艺术心理学的奠基性论断,成为两部著作中以“透过画作看懂艺术家心理,透过画家对照自身”之观念穿针引线的基础。

《在艺术中自我疗愈》的代序中,吴克成指出:“假如读者也能把这本书当作一面‘镜子’,看清这些画家创伤、缺陷、困境的成因,看清这些画作背后的心理秘密,以此对照自己的言行模式,也许会对自我的言行模式有新的觉察。”

基于此,吴克成从艺术创作者、艺术欣赏者的双重视角切入,勾勒出艺术心理学与西方艺术深刻交织的景观。由此可以解答,卡拉瓦乔的画作之所以钟情于种种“缺陷”与“不和谐”,源于其人格中个性强烈、与人冲突的性格缺陷,以及其对生命脆弱性的坦诚凝视;但丁·罗塞蒂《奥菲利亚》之所以将浓艳色彩与生命凋零并置,源于其敏感个性的忧郁,以及对维多利亚时代精神困境的揭示;保罗·塞尚之所以选用粗重色块和怪异造型,源于其坚持展现“自我”力量的意志力,以及世纪之交自然主义与超验主义之争的时代症候。

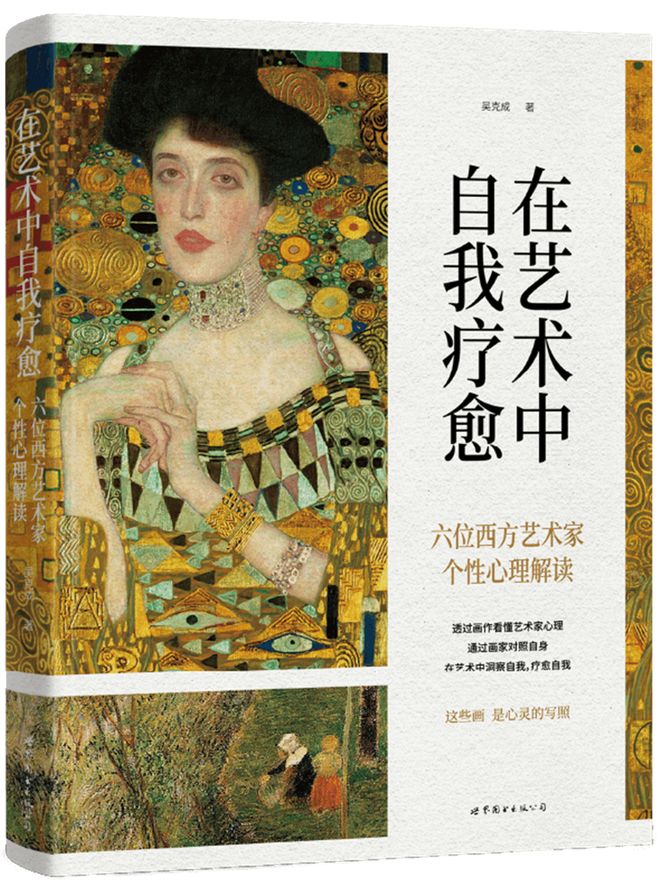

《在艺术中自我疗愈》,吴克成 著,世界图书公司2025年出版

在对大量艺术家及其经典作品的采珠撷珍中,我们可以管窥百年西方艺术心理学之概貌。作为现代性内在矛盾产物的心理学,在其发展过程中,科学的强势与人文的“危机”二者彼此缠绕是其重要轨迹。倘若心理学试图在意识与存在、认知与行为等两极之间寻找对人性的确切描摹与分析,那么艺术无疑是其必然也是最佳的聚焦点。而《在艺术中自我疗愈》与《有画至美》中,吴克成将这一聚焦点在时间线上向前延伸至波提切利与米开朗琪罗时代,串接一面面双向投射的“镜子”。

其中令我印象最深的是《在艺术中自我疗愈》中的保罗·高更。高更与梵高、塞尚并称为“后印象派三大巨匠”,但相较于另外两人,高更的自我表现欲更趋近病态的痴迷。通过高更理想化的自画像,吴克成以心理学家的敏锐洞察力分析了高更“自恋型人格”的生成逻辑,及其最终陷入神秘主义的种种因素;并以艺术史家所掌握的广博素材,从高更在布列塔尼、塔西提岛等时期的绘画中,找到了“自恋型人格”确立与演变的证据。对于“孤独走夜路”的高更而言,远方永远是理想重新开始的地方,因为远方可以帮助高更获得自我价值感,并回避正面竞争。书中对于高更外科手术式的心理透析,让读者能够真切体悟艺术心理学在实证主义和文本阐释方面的独特魅力。

感官维度的西方绘画“至美之地”

在西方学术话语体系中,美学长期从属于艺术。直至“西方美学之父”鲍姆嘉通在18世纪提出“美学”概念之后,美学才脱离艺术成为独立学科。鲍姆嘉通将美学定义为“感性认识的完善”,注重美学的情感和直觉属性。而吴克成在《有画至美》开篇便直言“这是一本用感觉写成的书”,将感觉视为观赏者与西方绘画发生“能量交互”的关键,以感觉维度通向西方绘画的“至美之地”——“这些画作都曾惊艳到我,或让我血脉偾张,或让我黯然神伤……惊艳到我的一定是作品深处蕴藏着更为复杂的东西”。或许是对这些“复杂东西”的痴迷,成为吴克成开启创作,引领读者走向“至美之地”的缘由。

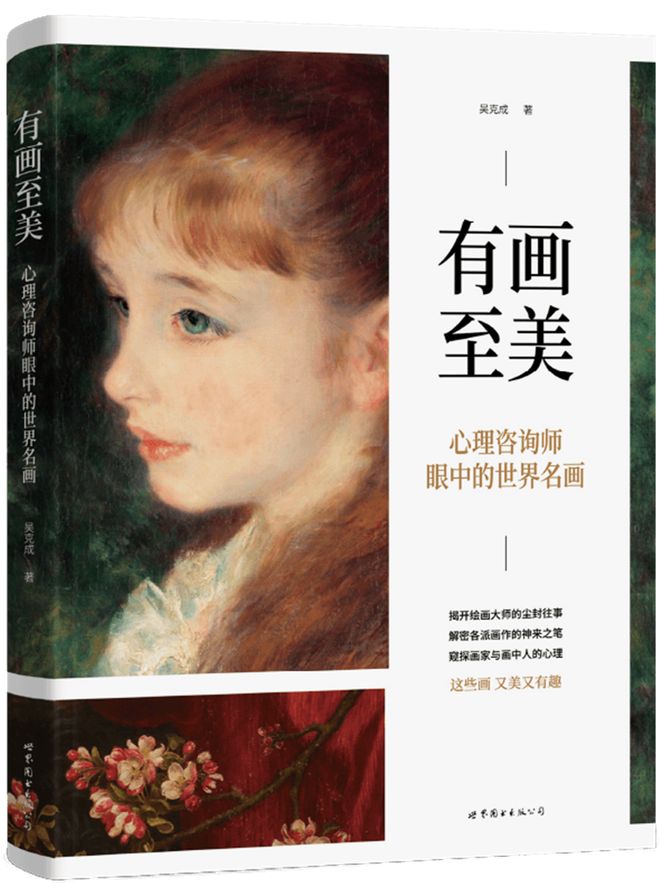

《有画至美》,吴克成 著,世界图书公司2025年出版

享有“洛可可绘画艺术鼻祖”之称的让-安托万·华托的名作《发舟西苔岛》,具有戏剧舞台装饰效果的华丽色调和画面中缱绻的暧昧情调,往往令观赏者惊艳与流连。但在这歌舞升平的背后,五对恋人之间的言近旨远的情愫,以及弥漫其间的欢乐将失的忧伤,方是其至美之所在。《发舟西苔岛》展现的是150年前欧洲贵族男女对自由恋爱的向往,更是在特定时代中对美好愿景在现实中难以实现的“一种莫可名状的缺失感”。正是这种对世界的矛盾态度,构成了华托作品的“复杂”。在分析了《发舟西苔岛》等华托作品后,吴克成捕捉到华托“抛开比例、秩序,我只尊重感受”的感官主义至上原则,以及洛可可绘画的生成性因素,展现了《发舟西苔岛》在西方绘画史上举足轻重的独创性。

让-安托万·华托名作《发舟西苔岛》

除此之外,两书涉及米开朗琪罗那充满肌肉与力量感的《创造亚当》、康斯泰布尔那拥有令人沉醉的色调与光斑的《汉浦斯戴特池塘》、雷诺阿晚期作品中摇曳生姿却又激情澎湃的女性,等等,皆是吴克成精心筛选的、能引发“惊艳”效应的杰作。正如其所言:“我推崇的至美名画不只……在色彩、构图等外在形式方面无可挑剔,它还必须有独创性。”在此基础上,透过更复杂的西方艺术心理学透析,方能与观赏者发生“能量交互”。

两书有大量印刷精美的绘画彩图点缀其中,展卷便如同步入琳琅满目的博物馆画廊,真正将“感性之美”与“理性之美”共同托举,给予读者视觉冲击并引发共情,让美学艺术之维与感性认识之基在阅读中共同发挥作用。

美美与共的艺术疗愈指南

英国哲学家阿兰·德波顿曾说:“如果将艺术视为一种疗愈,可以为人生的许多问题找到解决的办法。”“艺术疗愈”抑或“艺术治疗”发端于艺术心理学,早在20世纪30年代美国精神病理学家玛格丽特·南姆伯格提出“艺术治疗”的概念后,其便成为一门独立学科。而国内真正将艺术用于心理咨询与心理疗愈,是最近20年才渐成气候。创作优秀艺术疗愈类图书之难,恰恰难在艺术学与心理学往往“隔行如隔山”,是囿于心理学(科学)与艺术学(人文)居间性调和之艰。

吴克成熟谙西方心理学体系、流派及主要论断。荣格的分析性心理学、马斯洛的需求层次理论、弗洛姆的精神分析心理学等,有着15年心理咨询经验的吴克成皆信手拈来,作为对艺术作品予以心理学观照的工具。而他在西方绘画鉴赏方面的功夫同样不俗,其笔下的艺术大师,无论是光耀万丈的米开朗琪罗、万人空巷的马奈,还是备受追捧的克里姆特,都是“祛魅”的凡人,都是可以用显微镜“逐帧扫描”的心理咨询室的来访者。他毫不讳言矮胖柔弱的米开朗琪罗的“补偿型人格”在宏伟雕塑中发挥的作用,直白揭示约翰·沃特豪斯在“厌女症”驱使下创造“邪恶女人”形象的心理动因,冷静透析保罗·高更“自恋型人格”的形成机制并最终造成其形孤影孑的悲惨结局。吴克成的分析不流于表面,不是提供单一结论,而是有着兰登教授(小说《达·芬奇密码》主人公)侦探般的锐眼,从特定艺术家的代表作中寻觅线索,并指向某一特殊人格激化、缓和乃至转移的动态过程。

在以“艺术疗愈”作为中心主题的《在艺术中自我疗愈》里,吴克成更是细致分析了如何从六位西方大师的人生轨迹和创作经历中洞察自身可能存在的类似问题,如何以人为“镜”,以书为“镜”,正确认知这些心理特质的成因,以及具有实效性的疗愈方法。

透过高更,我们知道应该如何提升自我的共情能力以抵制过度自恋,并与自恋型人格保持距离;透过克里姆特,我们知道母亲的抑郁情绪会造成孩子的回避型人格,而自我评判的强化将有助于重拾对自然、对生活的热爱;透过弗里达·卡罗,我们知道“对父自卑感”来源于威权教育中的过度期待,而唯有放下身段的利他意愿,才能走出“对父自卑感”对未来建立亲密关系和婚姻可能带来的危险。

由此,两书无疑构成了美美与共的艺术疗愈指南典范:以艺术大师作品之“美”,探寻其背后个性心理的“不完美”,以此为镜,观照自身,从而发现“美”的共情力,使个性心理向“完美”之境趋近。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6