“行走河南,读懂中国”。河南卫视图文新媒体特别推出“#豫见名人·共游中原 ”专题策划,带你穿梭古今,探寻名人在河南留下的珍贵记忆。今天,让我们一同走进“逍遥哲人”庄子的世界,开启一场穿越时空的文化之旅!准备好,精彩即将启程!

道家学派代表人物:庄子

庄子(约公元前369年-前286年),名周,战国中期宋国蒙地(今河南商丘民权)人。他是道家学派继老子之后最重要的代表人物,与老子并称“老庄”。其思想集中体现在《庄子》一书中,他不仅是一位深刻的哲学家,更是一位才华横溢的文学巨匠。

一、中原足迹:生长于此的自由灵魂

01

商丘蒙地:漆园小吏,悟道之始

庄子出生于战国时期的宋国蒙地。这里曾是宋国的重要城邑,既有市井的烟火气,又有田野的自然意趣,恰好滋养了庄子善于观察、乐于思考的性格。

关于庄子的家世,史料记载不多,只知他出身于没落贵族家庭,早年生活并不富裕。相传他年轻时曾在漆园做过小吏,每天看着工匠们调制漆料、涂抹器物,看似枯燥的工作,或许恰恰启发了他对 “顺应自然” 的思考:“漆料要顺应季节的干湿,器物要贴合使用者的需求,做人何尝不是如此?”

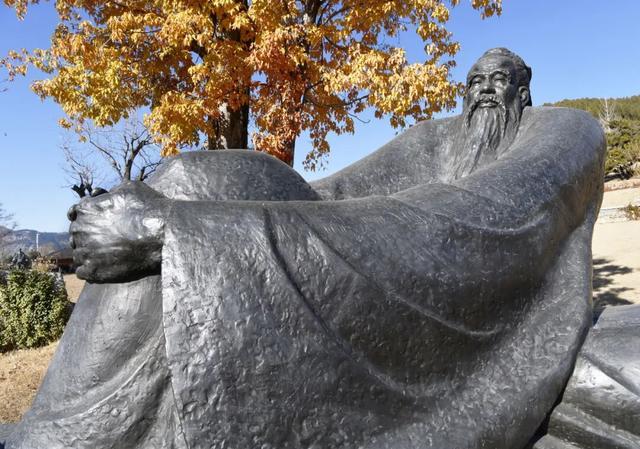

河南民权:庄周陵园庄子雕像

这段基层生活的经历,让庄子更懂普通人的疾苦,也让他看清了世俗追逐名利的虚妄。他常在蒙地的田野间散步,看蝴蝶在花丛中飞舞,听蝉鸣在林间回荡。这些对自然万物的细致观察,都化为了他笔下的经典意象。《庄子·秋水》中“夏虫不可以语冰”的著名比喻,就充满了对生命局限性和认知相对性的深刻洞察。

河南民权:逍遥之祖——庄周陵园

02

濮水之畔:拒楚相位,守心之自由

中年以后,庄子离开蒙地,辗转来到河南濮阳的濮水之畔居住。这里河网纵横,水草丰美,是垂钓的好地方,也成了庄子逃避世俗纷扰的 “世外桃源”。

传说当时的楚国国君听说庄子才华横溢,想请他担任楚国的宰相。于是派了两位大夫千里迢迢来到濮水,找到正在河边垂钓的庄子。面对楚国的高官,庄子头也没回,只是慢悠悠地说:“我听说楚国有一只神龟,活了三千年,死后被国君珍藏在庙堂里。你们说,这只龟是愿意死后被供奉,还是愿意活着在泥水里爬呢?”

两位大夫恍然大悟:庄子要的不是庙堂上的尊荣,而是像活龟一样的自由。最终,庄子拒绝了相位,继续在濮水边垂钓、著书,过着 “日出而作,日落而息” 的简单生活。这个 “濮水垂钓拒相位” 的故事,记载于《庄子·秋水》篇,生动地展现了庄子对精神自由的珍视。

二、哲思精粹:乱世中筑逍遥之境

战国时代,礼崩乐坏,战火连绵。与儒家试图通过“仁政”和“礼乐”从外部重建社会秩序不同,庄子将目光转向了人的内心世界。他清醒地认识到,在一个个体无法掌控的混乱时代,寻求外在的安稳与功名往往是徒劳且痛苦的根源。因此,他的哲学核心,是为个体在乱世的夹缝中,开辟出一片绝对自由的精神净土。

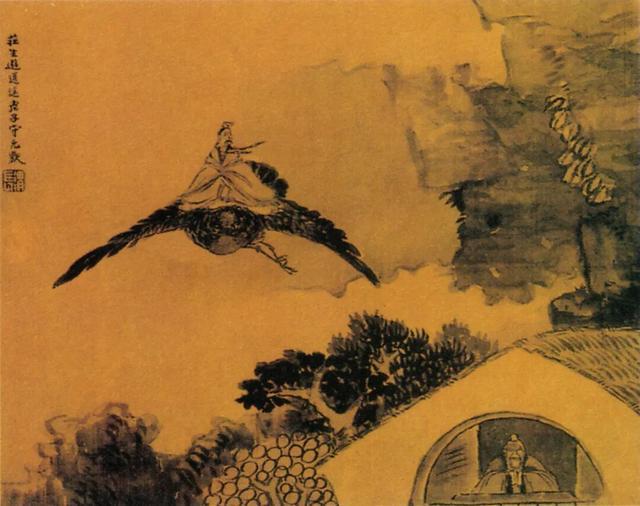

01 逍遥游

《逍遥游》是庄子思想的核心。他在《逍遥游》 中,用一系列恢弘的意象揭示了真正的自由。鲲化而为鹏,怒而飞,其翼若垂天之云,翱翔于九万里高空。看似极度自由,但庄子却点出,大鹏的高飞仍然需要依赖巨风(“风斯在下矣”)。那么,什么是真正的自由?是那“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者”。即顺应天地自然的规律,把握阴阳风雨晦明的变化,在无穷的境域中自在遨游。他讲述鲲鹏展翅九万里的故事,不是鼓励人们追求外在的成就,而是倡导一种精神的超越——通过破除自我中心的局限,达到与道合一的境界。

庄子逍遥游

在庄子看来,人们之所以痛苦,是因为被各种外在因素所束缚。而要获得真正的自由,就必须“无己”、“无功”、“无名”,摆脱这些桎梏。庄子提醒我们:真正的自由在于心灵的独立。既然无法改变外部世界的动荡,那就转向内心,构建一个不依赖外物的、坚不可摧的精神世界。

02 齐物论

庄子提出“齐物”的思想,认为万物本质上没有差别,是非、美丑、生死等都是相对的。这种观点不是要混淆是非,而是打破人类自我中心的局限,认识到不同立场都有其合理性。

庄子在《齐物论》中,用充满诗意的哲学思辨彻底瓦解了这种对立。最著名的莫过于“庄周梦蝶”:

昔者庄周梦为胡蝶,

栩栩然胡蝶也,

自喻适志与!不知周也。

俄然觉,则蘧蘧然周也。

不知周之梦为胡蝶与,

胡蝶之梦为周与?

庄周梦蝶

庄子在《齐物论》指出,从“道”的视角来看,万物本是相通为一的,即所谓“道通为一”。人间的种种争论,并无绝对的是非对错。一旦认识到这一点,我们就能从狭隘的自我立场中跳脱出来,以更宏大、更包容的眼光看待世界。齐物论提供了一种难得的包容智慧。它教导我们超越非此即彼的二元思维,以更开阔的视野看待差异和冲突。

03 安之若命

庄子并非让人消极地听天由命,而是倡导一种 “安之若命” 的智慧:安然地接受生命中无法改变的际遇,并积极地从中寻找意义和可能性,主张顺应自然,接受生命的本来面貌。

《庄子·大宗师》中有一个经典故事:子桑户、孟子反、子琴张三人是好友。子桑户死了,孔子派子贡去帮忙料理丧事,却发现孟子反和子琴张一个在编曲,一个在弹琴,相和而歌:“子桑户啊!你已经返归本真了,而我们还寄寓在人世!”子贡大惊,问这合乎礼仪吗?二人却相视而笑,说:“你哪里懂得‘礼’的真实含义!”

庄子借此批判了儒家固守的丧礼形式,展现了一种超越世俗情感的生死观。他认为,死亡不过是回归自然,是生命另一种形式的安歇,因此不必恐惧悲伤。同样,对于生活中的贫困、厄运,他主张顺应而非抗拒,将其视为命运自然的一部分,从而消解苦难带来的精神折磨。

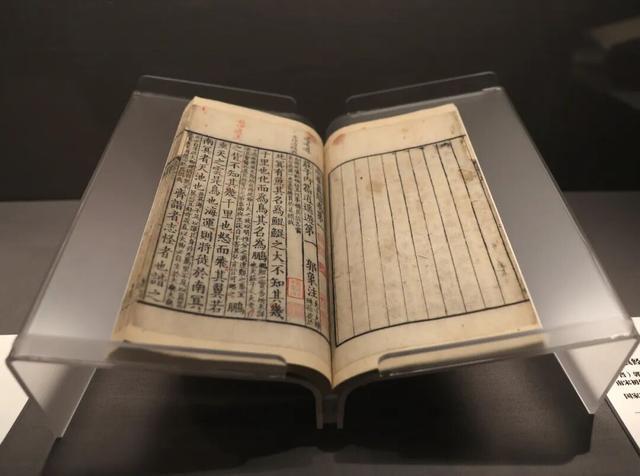

三、千年回响:书开万象,慧泽古今

庄子未涉足政坛,未建世俗功业,却以一部《庄子》在哲学、文学与人生智慧领域留下了不朽遗产。闻一多曾评价其 “思想与文字,外形与本质的极端的调和,那种不可捉摸的浑圆的机体,便是文章家的极致”,这份成就恰是通过书中千余言的智慧凝练而成。

01 哲学奠基

庄子以 “道” 为核心,打破了战国时期的认知局限,提出 “以道观之,物无贵贱” 的超越性思维。在《齐物论》中,他用 “自其异者视之,肝胆楚越也;自其同者视之,万物皆一也” 的辩证视角,解构了世人执着于 “是非对错” 的狭隘认知。

针对当时社会 “判、析、察” 的功利思维,他以 “天下莫大于秋毫之末,而大山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭” 的颠覆性观点,指出大小、寿夭等评价皆为相对概念。这种 “齐物” 范式不仅消解了认知偏见,更开创了中国哲学 “超越二元对立” 的思维传统,为后世禅宗 “明心见性”、宋明理学 “万物一体” 提供了思想源头。

国家典籍博物馆《南华真经》即《庄子》

02 文学绝唱

《庄子》的文学价值远不止于故事本身。其首创的 “形散神凝” 书写风格,打破了先秦散文的叙事逻辑。如《逍遥游》从鲲鹏展翅写到蜩与学鸠,看似散漫却始终围绕 “无待逍遥” 的核心,成为后世散文的典范。

更关键的是,他开创了 “寓言中嵌寓言” 的多层叙事体系,且 “寓真于诞,寓实于玄”。《庄子・知北游》中,东郭子问 “道恶乎在”,庄子答 “在蝼蚁”“在稊稗”“在瓦甓” 甚至 “在屎溺”,以荒诞问答凸显 “道无所不在” 的哲思,这种 “以问答问” 的方式直接启发了禅宗公案的话头机锋。书中 “北冥有鱼” 的宏大想象、“蜗角之国” 的微观叙事,更将夸张修辞升华为浪漫主义文学的经典范式,李白 “大鹏一日同风起” 便脱胎于此。

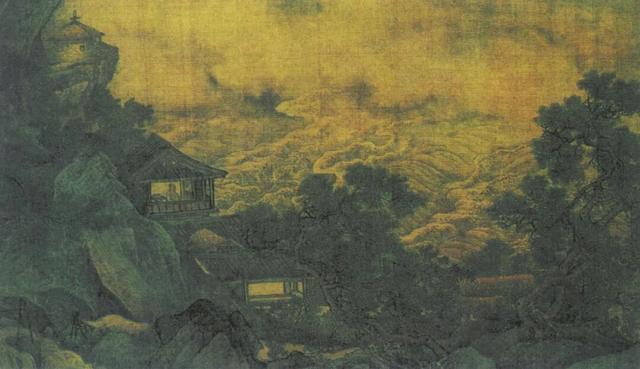

明代著名画家周臣《北溟图》

03 人生指南

相较于老子侧重政治的 “无为”,庄子将其升华为个体生命的生存哲学,提出 “无为也,而后安其性命之情”。在《养生主》中,他以 “庖丁解牛” 阐释 “以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣”,主张人应顺应自然规律与自身本性,而非被外物役使。

他提炼的 “逍遥”“坐忘”“适性” 等范畴,为中国人提供了 “修齐治平” 之外的另一种生命选择。“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷” 是精神自由的向往,“安之若命” 是面对困境的从容,“生也死之徒,死也生之始” 则消解了死亡恐惧。这种 “自然无为” 的范式,让阮籍、陶渊明、苏轼等无数文人在仕途失意时找到心灵归宿,使中国文化更具韧性。

山东济宁曲阜尼山圣境景区庄子雕像

结语

庄子思想,这颗萌芽于两千多年前河南大地的智慧种子,历经千年风雨,依然枝繁叶茂。在那个战争频繁、社会动荡的时代,庄子为个体生命开辟了一片精神自由的天地;在今天这个物质丰富但精神焦虑的时代,他的思想同样具有深刻的疗愈力量。

当我们被功名利禄所困,被社会比较所累,被不确定性和变化所扰时,不妨读一读《庄子》,感受那位两千多年前的逍遥哲人带给我们的启迪:真正的逍遥,不在于改变世界,而在于改变看待世界的方式。

你对《庄子》中的哪句哲理名言

印象比较深刻?

快来评论区分享吧!

10月5日19:30

关注河南卫视 大象新闻

《2025中秋奇妙游》

敬请期待

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6