每天早上8点半

与你分享女性的100+1种活法

一起过得更有趣,更自由

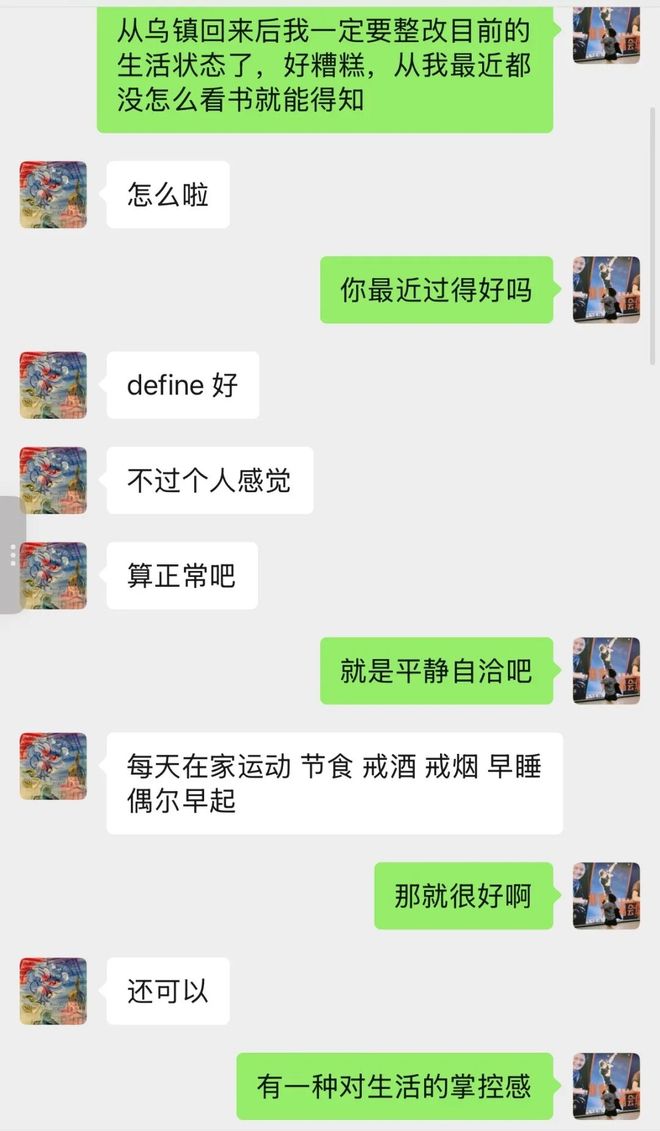

你们会时常感觉对生活失控吗?有什么解决方案吗?

《傲骨之战》

有一些时候,我真切地感觉到对生活充满了掌控力:规律睡眠、运动、阅读、写稿、回评论、思考、对话。每天起床和入睡时,内心感到某种平静和笃定。

但更多的时候,我感到无助、无力,像坐在过山车上,什么都做不了,只能等它停下。

比如最近这半年。

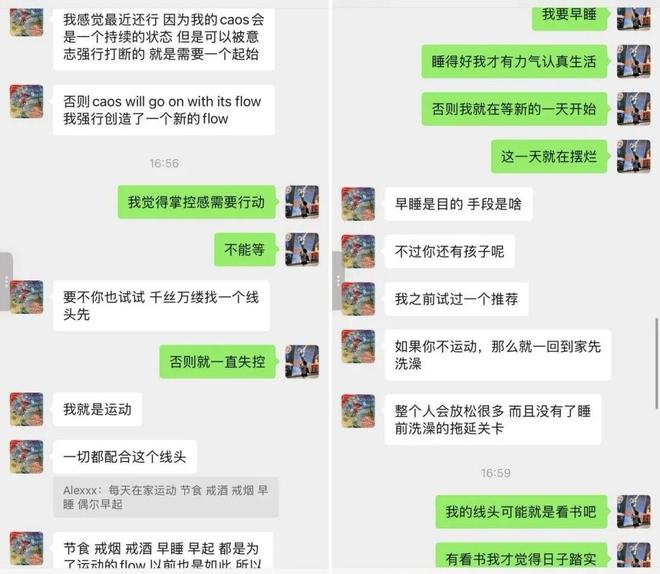

女朋友建议,先给日常生活找一个“线头”,就像是锚点,然后围绕它开始行动。

是啊,找回掌控力的关键就是行动。别等。永远不会有一个完美的“开始”时刻。

于是我翻开一本书,开始读起来。

不是等有了“好状态”再做想做的事情,而是开始做了,才会慢慢找到“好状态”。

精力不够头脑不清醒的时候,我试着读一些不那么费劲的书。

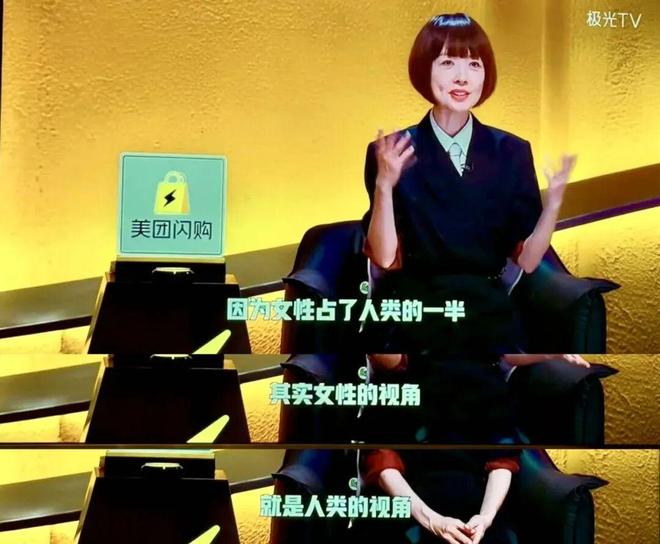

五个月没更新的(戳蓝字回顾往期书单),今天回归。不知道是潜意识作祟还是巧合,三本书都是女性作者、透过女性视角、讲述女性的故事。风格迥异,但都给我带来了新知、新感。

愿你也能沉浸其中,开卷愉快~

01

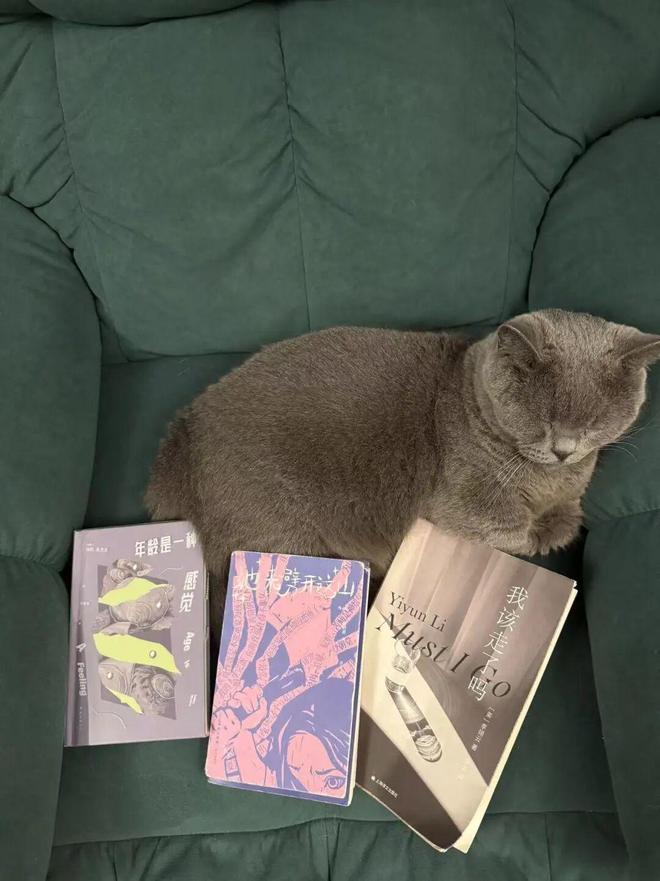

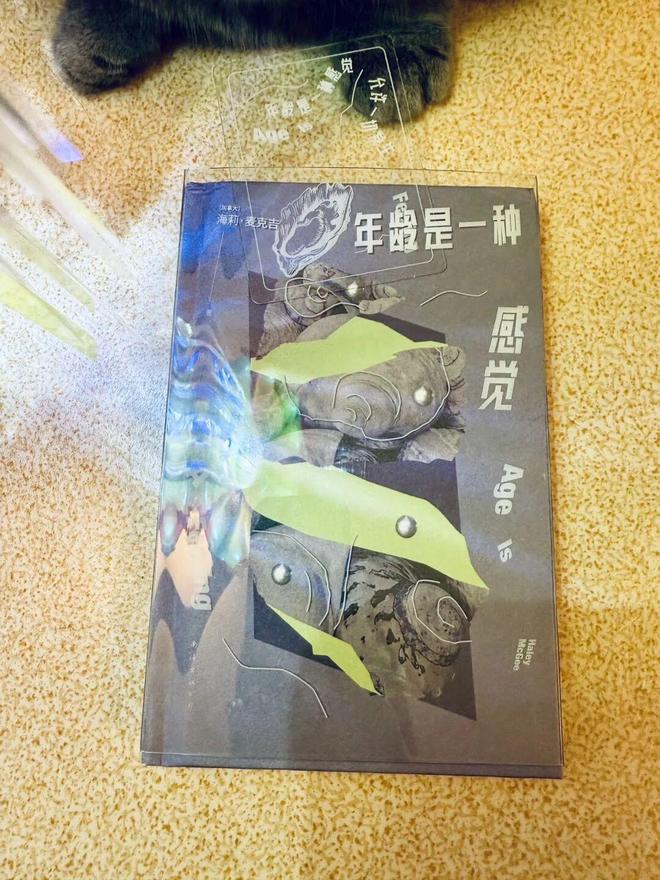

《年龄是一种感觉》

【加】海莉·麦克吉/著,陈鲁豫/译

豆瓣8.2

“25岁才算真正长大成人,你的生活还有很多可能。”

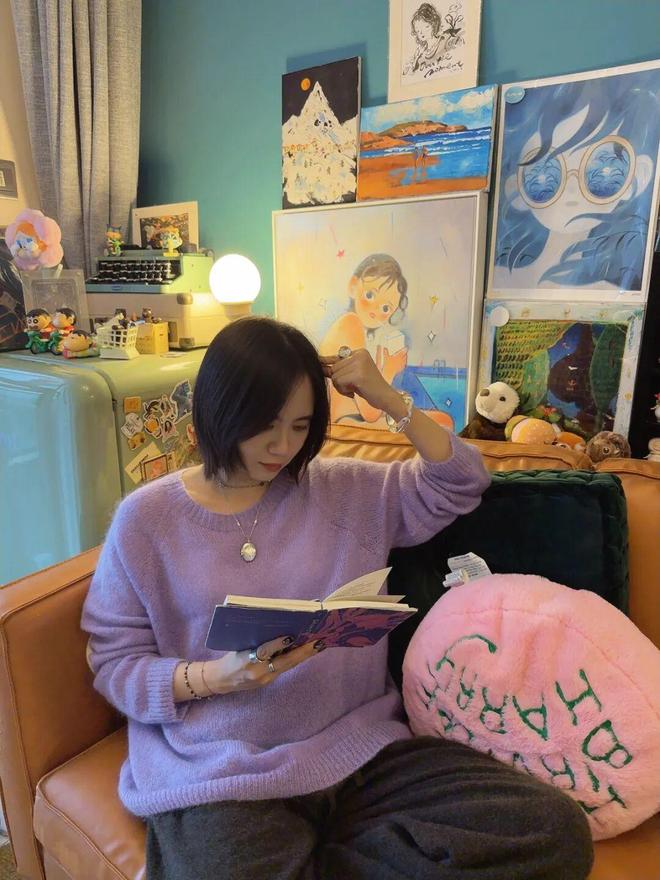

要说近两年对我影响最深的公众人物,莫过于鲁豫老师了。

从《岩中花述》到《脱友》领笑员,再到近期的《陈鲁豫·慢谈》。

作者海莉·麦克吉是来自加拿大的编剧作和演员,她自编自导的《年龄是一种感觉》获得爱丁堡艺穗节一等奖和伦敦奥利弗奖提名。这一部剧在英国一展演就获得了热烈的反响。

老实说,我之前对这本书以及作者一无所知,完全是冲着鲁豫是译者下单的——

“年龄是一种感觉,而我连这种感觉也没有。”

好妙好酷啊!

如果鲁豫不说的话,我是一点没意识到她已经55岁了!倒不是说她冻龄不老什么的,而是她身上有一种罕见的“无龄感”:没有什么年纪该做什么事的规训和束缚。

忘记她在播客还是哪个采访上说过:

从我大学毕业拿到钱,可以自立那一刻开始,我就只有一个我自己的时钟,没有什么时钟是我必须遵循的

看完这本书,能理解为什么鲁豫选择做它的译者,实在有太多的情感共鸣!

故事从女主25岁生日开始,直到90岁离世,用了12个小故事贯穿了这65年。

每个故事都很短,小小一本口袋书, 不到一个小时就翻完了。脑海里像过电一样闪回女主在不同年龄经历的一幕幕,像看了一场电影,又仿佛在冥想盘里旁观了她的一生。

看的时候不断被那些“当时只道是寻常”的场景击中。看完后恍若隔世,女中所经历的亲情、友情、爱情里,又怎么会没有自己的影子呢?

鲁豫说自己在翻译的时候,读了无数遍,会一边翻译一边流泪,而且每次一定会在同一个地方落泪。 书中父亲在给孩子发消息的过程中,渐渐不再附上自己喜欢的金曲,也不再要求孩子回复的故事,尤为触动她:

“你还想知道,他怎么突然就不在邮件里给你转发歌曲了

你担心,他会不会有点埋怨你

但也有可能,他给了你自由,让你可以随心所欲地生活,不必反哺

甚至,他的邮件你都不必回”

书里有不少句子如咏叹般多次重复出现,比如这一段,贯穿在好几个年龄的片段里——

“你下决心要多喝水,多吃蔬菜,多运动

也的确坚持了一阵子”

这种细节与重复的力量莫名动人。像鲁豫在这本书的新书发布会上所说:“不断的重复之后,就会产生某种莫名的力量……这本书之所以让大家都能够有很深的共情,这恰恰是因为主人公其实是在生活当中没有经历太多惊心动魄的一个人。”

“陈鲁豫x张春《年龄是一种感觉》新书首发式现场谈”,推荐大家都找来看看,很受启发

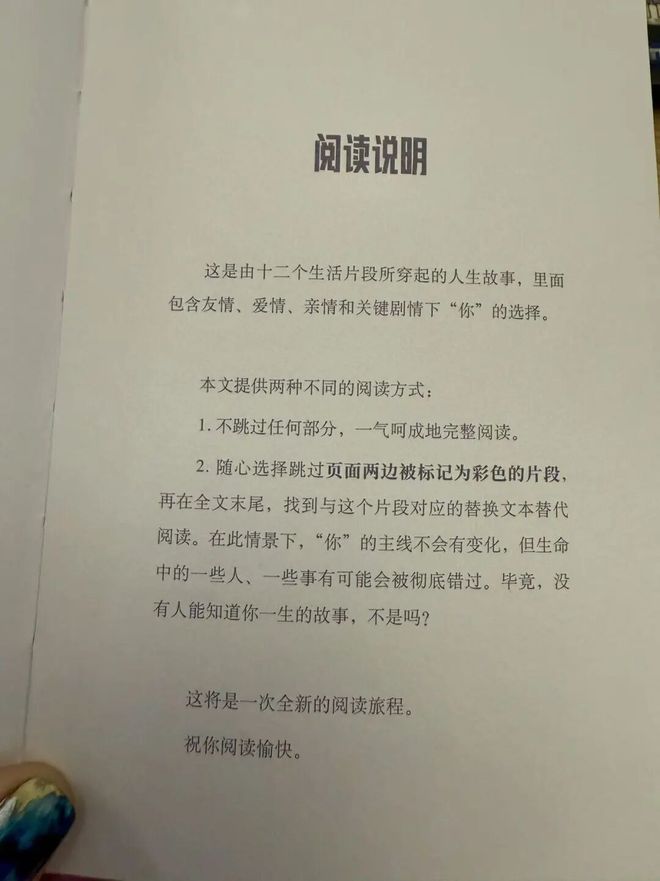

惊喜的是,这本书在阅读方式上有个小创意,可以完整阅读到底,也可以抽盲盒式跳读——它并不影响阅读体验,只是让没选的故事成为女主“没有走的那条路”。

我觉得这本书美在,它告诉我们,不是要活得多轰烈多不后悔,而是生命有无数的可能,大胆去选吧,无论你最终选了哪一条路,都没有问题,都不会出错,我们要做的只是:允许一切发生。

它也给我一种“生命之书”的哲思和体验。

书匣和可拆卸的亚克力书签设计得很妙

看到女主离世,会觉得就这样度过一生,也没什么可怕的。

就算在人生的某个十字路口拐错了弯,最终你还是会抵达一个终点,只不过在路上收获了不一样的风景。

02

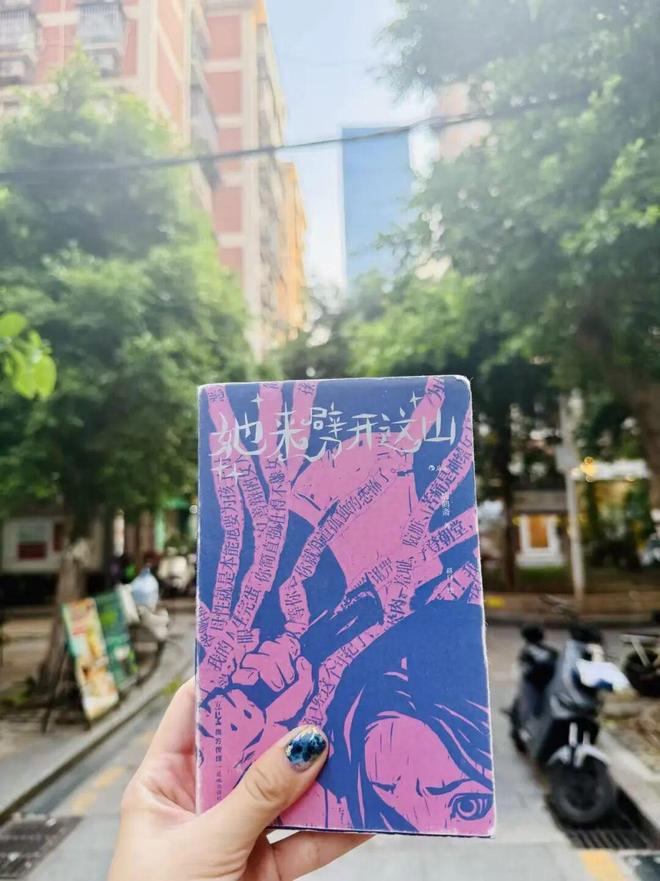

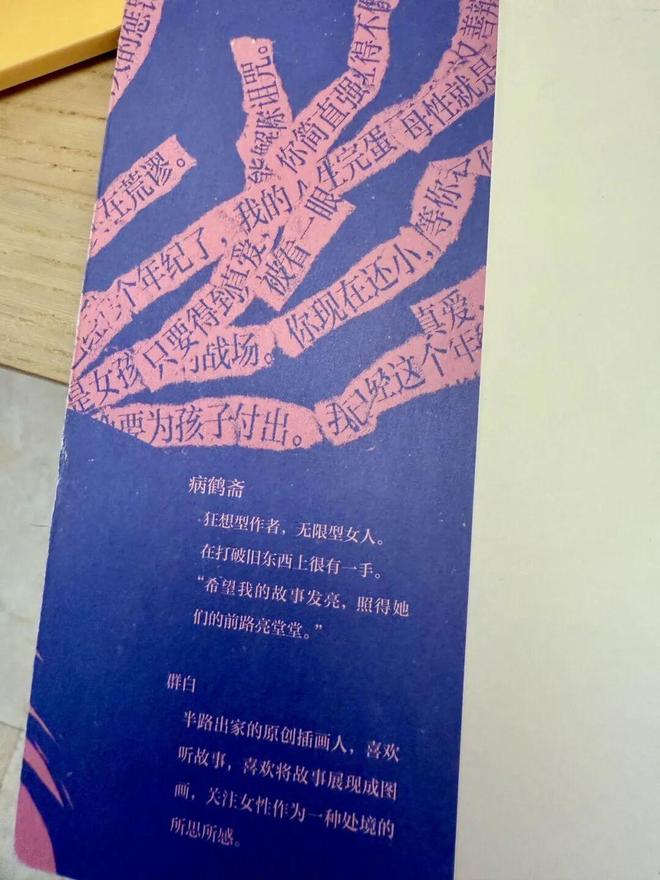

《她来劈开这山》

病鹤斋/著 豆瓣8.3

“她们的野心熊熊燃烧。”

第一次听到这本书时,就被书名吸引:充满画面的力量感。

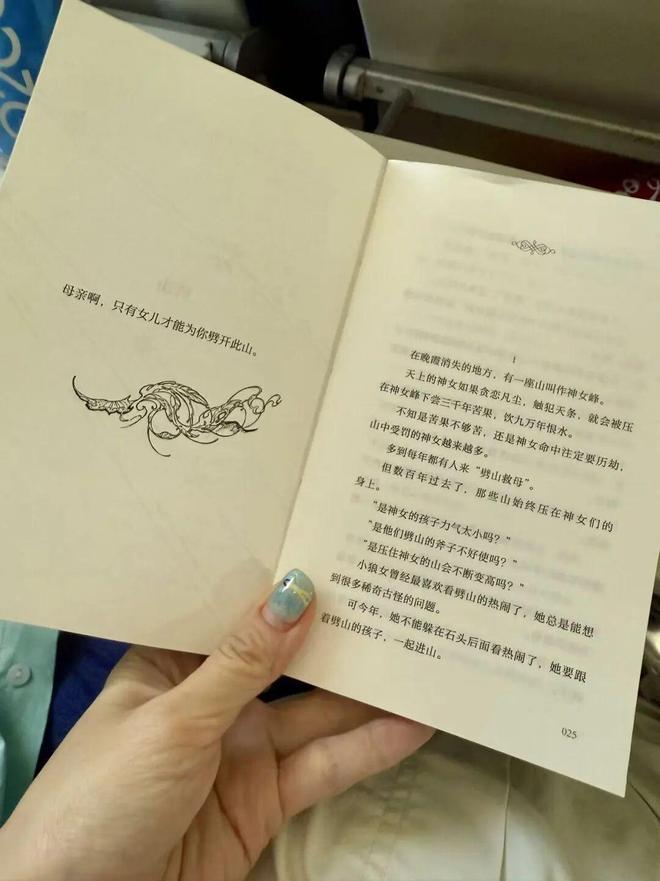

到手才知道是一本写给女性的童话寓言书。

27个故事短小,直白,简单明了。

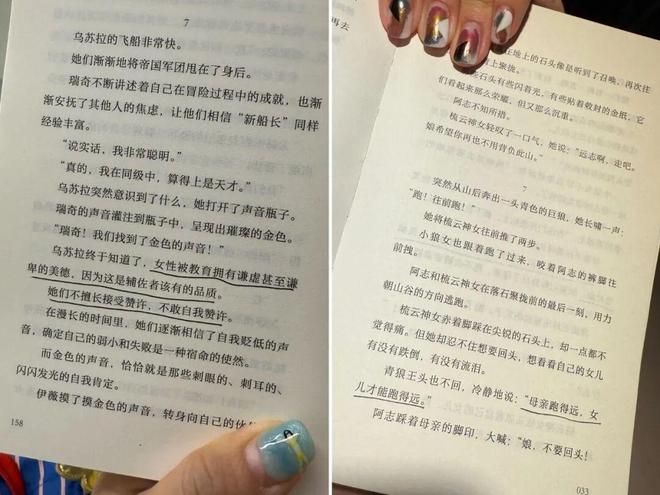

同样很快翻完,这一次这么直观地感受到“女本位”的叙事。作者有非常丰富的想象力,借用经典童话故事如牛郎织女、劈山救母、蛇发女妖等来解构女性在父权社会中经历的痛苦和压迫,但并非是沉重的苦难叙事,反而很有力量很赋权。

我尤其喜欢《狐妖的心》、《伊迪斯的证明游戏》和《金苹果的归属》这三篇。分别关于欲望、自证和雌竞,很精彩。

第一个故事的原型是《狐妖与书生》,非常破除原版里的刻板印象,大胆而直接: 因被诅咒而没有心的狐妖放弃求一颗人心的念头,而决定找回狐妖自己的心。

很多句子也直戳心尖,让我感到心头一震。啊,语言最大的魅力在于,说出来,就有力量。

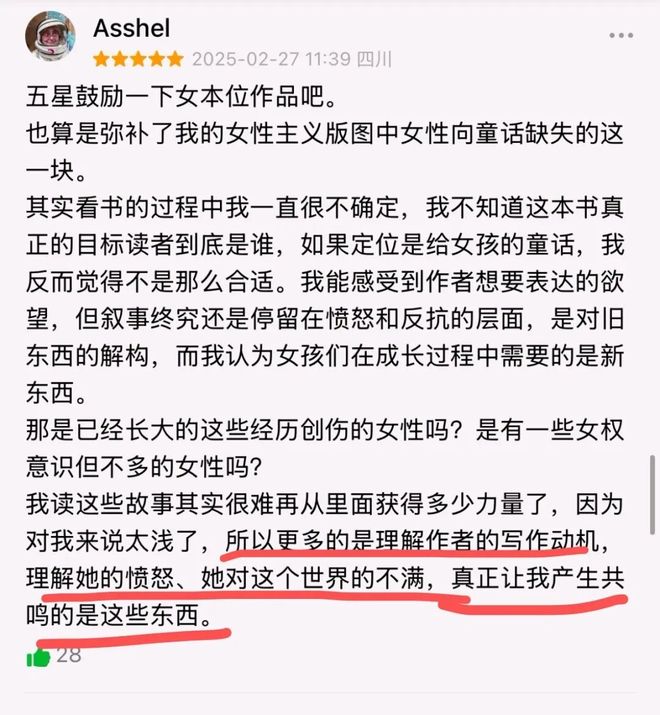

初读的确有种劈开混沌的快意,作者像个女战士用一把大刀在源头“拨乱反正”。但隐约的不适感也伴随其中:故事的结构大同小异,都遵循着“被压迫-觉醒-成功反抗”的三幕剧结构,略生硬地夹杂着很燃的“金句”。连着看好几个故事下来,会有一丢丢大而空口号式的粗暴。

我有朋友看完说:破除刻板印象的初衷是好的,但全篇都在解构,并未重构,也没有提出任何新的东西,更适合给小女孩看。

但我还是挺喜欢这本书的,也十分愿意推荐分享给身边人,原因很简单——

简单里蕴含着巨大的能量。

想起步惊云那期让人狂哭不止的“造黄谣”脱口秀,她甚至是没有太多技巧的,从血肉里迸发出来的直接表达就充满了力量。

有这样的书出现,本身就已经很好, 这样的作品太少太少了!退一万步讲,就算部分故事只流于符号层面,也应该多被人看见。“先吃上饭,再说吃得好不好”。

很喜欢作者病鹤斋自我介绍里的一句话:希望我的故事发亮,照得她们的前路亮堂堂!

隔着文字,我能感受到她书写这些故事时的愤怒和表达的欲望,怎么说呢,请看我的“嘴替”、来豆瓣网友的评论——

非常建议有女儿的妈妈带着小朋友一起看,不敢想象从小看听这些故事长大的小女孩们,该有多幸福!

想把自己重新养一遍的各位姐妹,也同样可入!

03

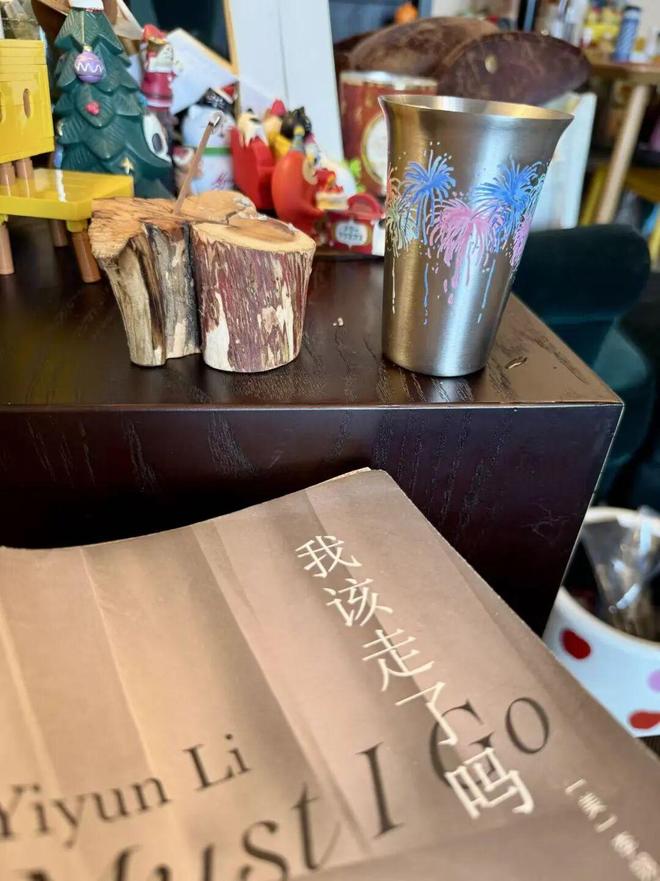

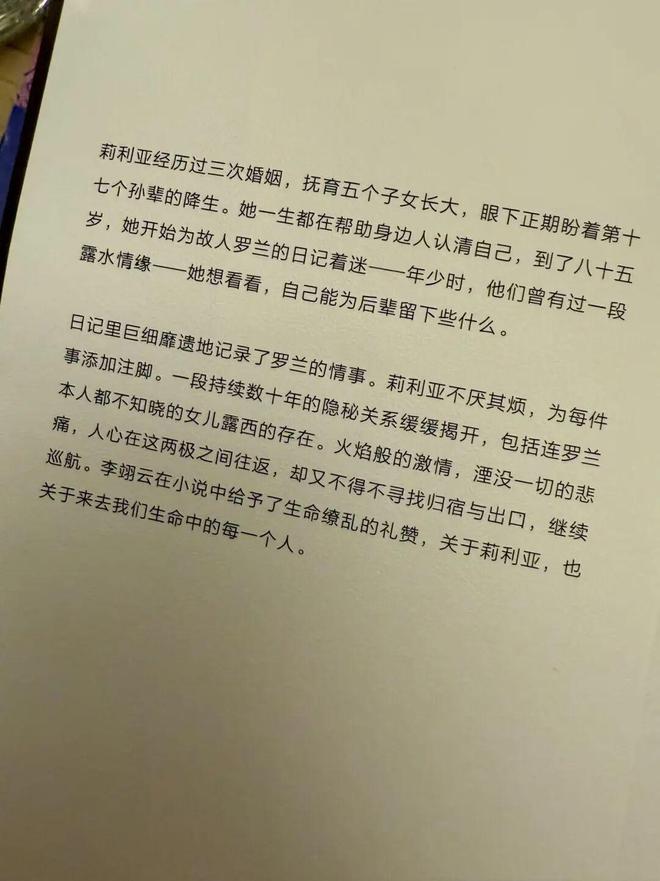

《我该走了吗》

李翊云/著,张芸/译

豆瓣7.8

“我硬得可以敌过最艰苦的生活。”

这本书放在床边很久了,一直没有勇气打开。

在敲下这段文字时,man man走出客厅问我在写什么,我刚要开口,突然就哽咽落泪了。

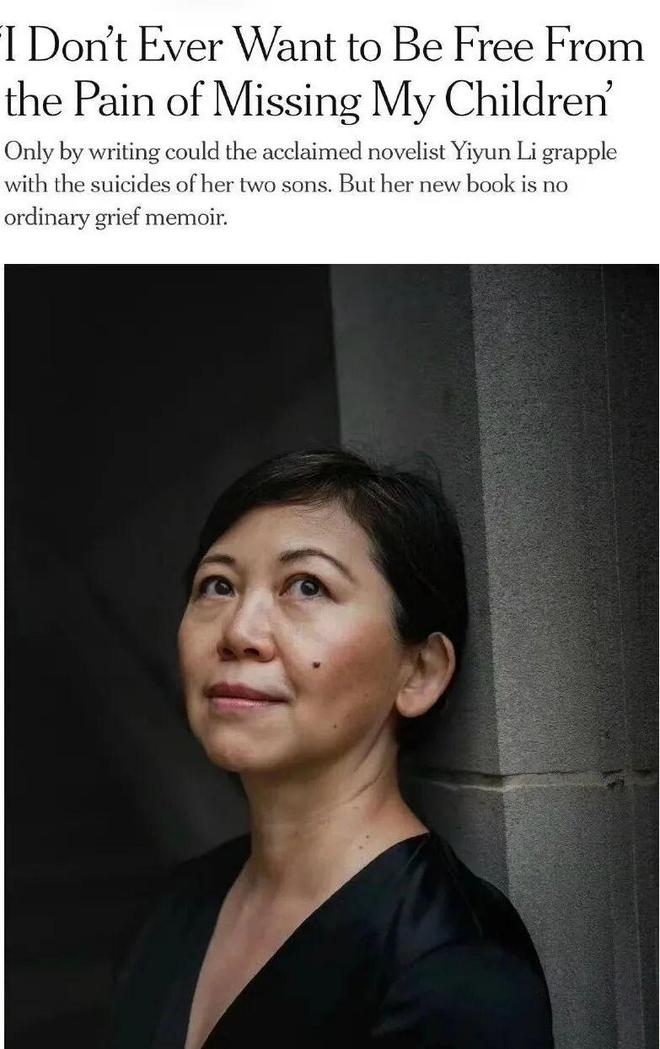

这是一个关于失去和哀悼的故事。同样作为妈妈的我,无法想象也不敢想象作者李翊云的经历。

《我该走了吗》开始写于2017年9月,这一年李翊云16岁的大儿子自杀身亡,写作一度中断。

七年后,命运展现了最残忍的一面——李翊云的小儿子也选择同样的方式,自杀身亡。

人在面临巨大的痛苦时该如何反应?年初我读到她在《纽约客》发表的《两个儿子的生与死》,这是她首次直面公众,写下两次丧子之痛。

全文克制不煽情,没有剧烈的情绪起伏。这需要莫大的勇气。不是去死,也不是逃避,更不是重生,而是带着伤痛,沉溺地活下去。我还记得看完这篇文的下午,躺在沙发上,好久都缓不过来。

我对她在大儿子离世后,唯一的一次哭泣的场景印象深刻,以至于每次听到她的名字,我都会想起她自责的那句话——

某种程度上来说,这样的回忆录是对传统哀悼方式的彻底反叛。早些时候,她再一次接受纽约客采访时表示,那些期待看到治愈和慰藉叙事的读者不要看她的书:这不是关于接受失去或者继续生活的故事。

“我甚至从来没有想过摆脱失去我的孩子的痛苦。”

这也一度“劝退”了我,极容易共情的个性,大概是无法阅读这些承载着悲痛的文字,哪怕只是小说而已。

直到前几个月,偶然发现《岩中花述》邀请到了李翊云,在喧闹的下班地铁里,我听完了她与鲁豫长达65分钟的对谈。

意外的是,谈话全程没提及丧子,但丝毫不妨碍这期播客的精彩和动人。她的声音脆生生的,说人生无非就是“endure(忍受)”的过程,“痛苦的一天也是24小时,重要是这一天我做了什么事,有没有写两页书。”

于是在隔天的周末,我点了根香,倒了一杯气泡水,翻开了这本书。

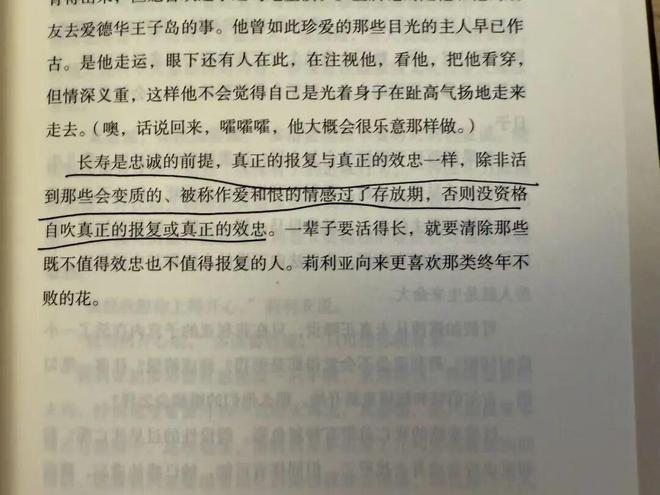

故事和情节并不复杂。《我该走了吗》写的是一个名叫莉利亚的女子,在晚年翻看已故情人的日记,回忆自己与情人的女儿露西在27岁时自杀的故事。

这本书不厚, 书中的叙事语调也很平静, 读起来却非常不轻松。我花了两周多,才陆续读完这17万字。

书名来自情人罗兰日记里的一段话:“难道非走不可吗?”这是身为母亲的莉利亚与孩子的对话,也是无数失去至爱的人一遍又一遍的追问。

作为母语是中文的英语写作者,李翊云的表达有自己独特的腔调。加上这本小说是从英文翻译过来的,刚开始读的时候有点难以进入。需要一点耐心和专注力。

大概是看了10页左右,我跟上了 莉利亚, 潜入深水,让自己一点点沉到她的世界里,随之走到了最后。

全书围绕“女儿露西的自杀”展开,很多细枝末节的记忆碎片,加上情人罗兰的日记穿插其中,很难说我享受这个阅读过程。但这个一直处于深水区的阅读体验的确让我回味了很久,有刺痛感,有压迫感,不那么愉快,偶尔喘不上气。但生活不就是这样吗?

况且一旦熟悉了她的风格,就能感受到李翊云那种异于常人的洞察,细腻又理智,如同一张均匀细密的网,从河里打捞起了一片形状具体的风。

这是一本无法快读的书,有很多让人眼神停留的句子,让人心头一凛,有网友这样形容“这些‘感悟句式’像在海滩上你忍不住会捡起来的鹅卵石”,我觉得甚为准确。

聊到自杀:“死于心脏病发作和死于心碎是两回事。 ”

看待情人的其他情人: “衡量一个女人的价值,不是根据她生命中男人的优劣,而是那些男人生命里女人的优劣。 ”

谈及衰老与死亡: “就如同你在讲电话,一句话没讲完,线路咔嚓断了,你知道所有的你想到的东西,但你无法再将它们说出口。——这不是死亡,因为死了,便没有想讲的东西了。”

面对命运: “ 意志薄弱的人误把人当成生活,觉得自己被这个人或那个人所伤。对西德尔和我来说:伤我们的只有生活。我们不向生活报复。 ”

全书几乎没有什么情节起伏,收尾也很平淡,并非传统结构的小说。没有讨好读者,也没有迎合权威。没有述说痛,却有比直接喊痛更深更难的剖露。

或许因为我先看的自述回忆,再看的小说,所以在读的过程中感到李翊云本人的经历和书里的很多情感、细节撞击在一起,触摸到了一种有重量的悲恸。

但这并不是一个辩解的故事。李翊云需要自我辩解什么呢?两个儿子自杀了。但因为她是母亲,也是作家,不管写什么都会成为“自我辩护”,或许沉默才是自我辩护的最佳途径。

但她没有,她要写,用“拒绝”来反抗。余生的每一天都是詹姆斯和文森特拒绝度过的一天,是露西拒绝度过的一天,是莉利亚拒绝接受露西对生活拒绝的一天,是李翊云拒绝詹姆斯和文森特对生活拒绝的一天。

人到底能够承受多少痛苦而后继续生活?

我没有答案。再次想起之前我们写她的推送里提到的 那段日本诗人小林一茶的俳句——

伍尔夫在日记里写道: 思想是无法凭空汲取养分的。我开始厌恶内省,开始享受睡觉、懈怠、沉思、阅读、烹饪和骑自行车。哦,我还读了一本晦涩难懂的书。这就是我的处方。

共勉呀,朋友。

今天就到这,同样是老规矩,文末点点❤️,告诉我你最近在看什么书,评论区揪3位朋友送一本书~

祝大家都能找到生活里的锚点,找到对自己有效的处方。

你最近在看什么书?

最喜欢本期书单的哪本书?

快来评论区告诉我~

图、文:PM

实习生:Biki

主编:PM

本文图片、文字为原创,部分图片来源于网络,转载请联系后台。

如有侵权请邮件联系

【missbecky@beckysfantasy.com】

我们将及时处理。

异想生活笔记(公众号ID:life_and_style)

每天早上8:30 和我们一起自我增值

微博:异想生活笔记。

这是我们一起启程的第 2673 站,一起找回生活里的掌控力!

多看书,少生锈

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6