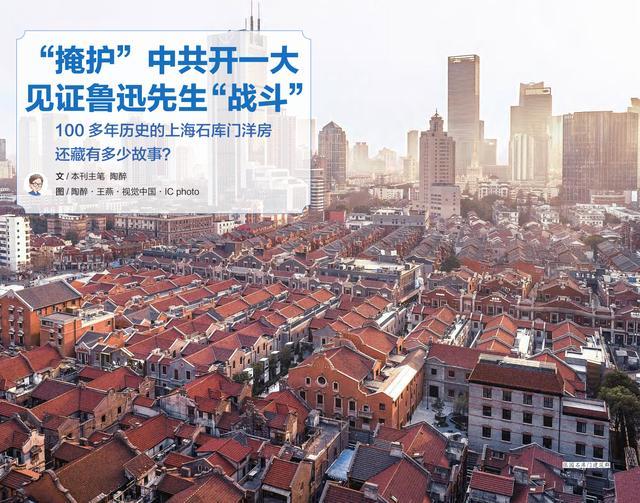

最新一期《少年行》,我们给孩子讲了上海的代表性建筑——石库门洋房。

石库门之于上海,如同四合院之于北京。有着100多年历史的它,见证了许多故事的发生。

△ 《少年行》第12期

讲建筑,不能只讲建筑,而是要给孩子讲清楚建筑背后的人文地理知识。

为什么这么说?

因为,北京的四合院、草原上的蒙古包、西南地区的吊脚楼,还有福建土楼、开平碉楼、山西窑洞、徽派建筑……每种建筑,都是当地自然地理、人文历史的产物,见证着社会的变迁、人们生活方式的形成。

这些就是藏在建筑背后的人文地理密码,也是孩子理解世界的密码。

△ 安徽宏村中央半月形池塘,寓意“月盈则亏”。

就比如,上海独具特色的石库门建筑——

为什么上海诞生了石库门?它的建筑风格从何而来?这里发生过哪些事儿?现在上海人的生活中,还藏着多少石库门的影子?

带着孩子找到这些问题的答案,关于石库门建筑的知识,才会真正 “活” 起来,成为长在他们记忆里的鲜活认知。

01

石库门的诞生,与战乱有关。

第一次鸦片战争后,上海在1843年开埠,成为通商口岸。时隔不久,太平天国运动爆发,大量华人涌入租界寻求庇护。

外国商人嗅到了商机,在江南民居的基础上,融入西方建筑风格,设计出中西合璧的石库门建筑,租售给逃入租界的华人。

△ 上海石库门建筑——张园77号

20世纪初,上海超过四分之三的民居,都是石库门。直到1937年淞沪会战爆发,石库门才被迫停下了建设的脚步。

石库门,始于战乱,终于硝烟,是特殊时代中西文化融合的产物。

02

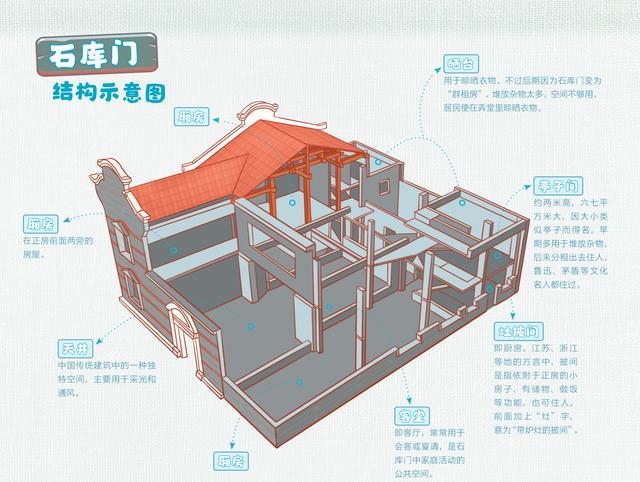

石库门的里外是“两副面孔”。

石库门显著的特征,就是它的“混搭风”。

里面是满满的中式元素:天井、厢房、客堂、亭子间、中式木窗。

外面则是“洋面孔”:联排格局、条石做门框、盾牌和卷草纹浮雕。这些也是石库门的经典元素。

△ 窗户下的回字纹

石库门的名字,就与它的石门框有关。石门框,就像石头箍着门。上海话脱胎于宁波方言,“箍”与“库”发音相近,渐渐就念成了石库门。

从建筑风格到名称由来,再到方言流变,孩子在阅读中很自然地就关联起来了。

03

中共开一大,隐身在石库门。

现存的石库门中,黄浦区的树德里最出名,这里是中共一大会址所在。沿着“红色经典步道”向北约1000米,就是辅德里,中共二大会址在这儿。

△ 中共一大会址

为什么革命工作要在石库门开展?

因为安全。联排建造的石库门,“门脸”长得一样,不容易被精准定位;石库门的后门,连接的里弄四通八达,便于撤离。更重要的是,里弄中住的人形形色色,方便革命者隐藏身份。

04

鲁迅住过石库门的亭子间。

鲁迅生命中的最后九年在上海度过。1927年他初到上海,最先住在虹口区景云里的23号房子——一幢石库门建筑。

△ 鲁迅寓所

他的《且介亭文集》得名也与此有关。当时他所住的区域,属于“半租界”(租界非法占有的灰色地带)。所以,鲁迅取“租界”二字的一半“且”“介”,将杂文集定名为“且介亭”。

亭,就是石库门里的亭子间。亭子间,约两米高,六七平方米大,因大小类似亭子而得名。早期多用于堆放杂物,后来分租出去住人。茅盾也在这里住过。

05

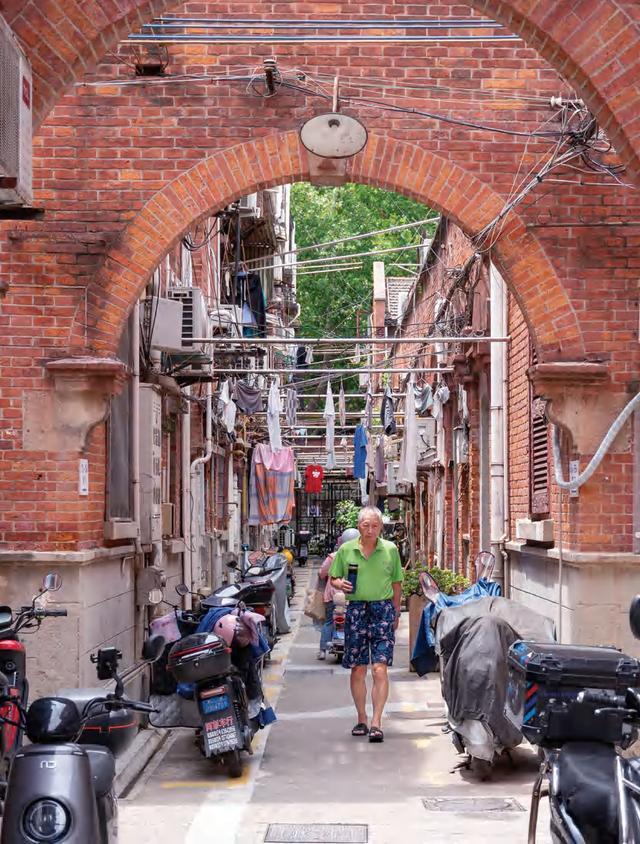

老弄堂、倒马桶、挑货郎,还在。

为节省空间,石库门多采取联排建造。成排的房子由里弄隔开,外面加建围墙,形成独特的“里弄住宅”。

里弄又叫弄堂,是上海方言中的巷子、胡同。所以,我们现在到上海,会发现石库门里弄住宅大多都叫“×× 里”。

△ 步高里老弄堂

给孩子讲明白地名文化,还要说说建筑影响下人们的生活方式。

“倒马桶”是弄堂里独特的人文景观。直到现在,鲁迅曾经生活过的景云里,依然在用马桶。

这是由于当时上海地下供水、排污系统建设滞后,无法在室内建厕所。不过现在许多老弄堂修缮后,已经装上了坐便器。

弄堂里的经典记忆还有“挑货郎”。他们穿梭于弄堂,售卖的东西五花八门。

鲁迅就在文中写有,“从早到夜,恐怕总可以有二三十样”,听得“馋涎欲滴”。如今,部分“挑货郎”选择在弄堂里常住开店。

△ 步高里向东1000多米的田子坊,是小店集中地。

从地名文化到如厕方式,再到谋生职业,石库门深刻影响着上海人的日常生活。

06

过了“保质期”的石库门,怎么办?

砖木结构的住房,一般耐用年限为40年。许多石库门建筑,早已超出了“保质期”。不过,部分房子已在保护和开发中获得重生。

今年6月7日,一组重达7500吨的石库门建筑——华严里,“走”回了它的“出生地”。这次“行走”就是为了石库门的修缮和改造。

如何让一幢老建筑“走起来”?这里面涉及结构工程、智能建造等知识点,关键是如何让孩子读明白。

工程师将华严里的“身体”用钢梁“捆扎”,还在底部装了432个小型步履式移位机器人。在智能系统调控下,华严里就像长了脚,走开了94米,为大型机械施工腾出空间。

这不是《少年行》第一次给孩子讲建筑了,之前讲过北京中轴线上的古建筑,讲过成都西村大院,讲过广东开平碉楼,讲过徽派建筑宏村……

除了给孩子讲明白这背后的人文地理知识,《少年行》往往还会为孩子多几层考虑:

● 一是要与孩子们生活的现实世界相关联。这样他们才有触动、有感知,才会觉得与自己有关,才会因为有机会去验证,而有探索和出发的欲望。

● 二是要与孩子们已有的认知储备联结。比如孩子熟知的中共一大、鲁迅、弄堂。这样,他们才容易感兴趣。新旧知识碰撞产生的“化学反应”,更容易激发出深刻的记忆,新的认知就更容易沉淀。

● 三是通过这样的跨学科融合,引导和培养孩子思考问题的方式。以后,他们再到一个新的地方,会有意识地观察这里的建筑、河流、气候、语言、交通、生活方式,并主动地思考世界各种元素之间的联系。

《少年行》带孩子和世界见面,看的不是世界的侧面,而是要看复杂世界的多个维度如何联结。

从这个角度打开视野的孩子,会更多样、更包容地理解这个世界,面对复杂情境时,更少陷入固执的思维定式,遇事不再钻牛角尖。

他们更容易接受新事物,并且很轻松就能把对新事物的认识转化成内在的认知。

因为,阅读《少年行》,会让孩子拥有更多“脑回路”。

少年行

《少年行》由《阳光少年报》出品,是国内少见的原创青少年人文地理素养杂志,读者是8岁+少年及其父母。每期杂志,孩子能收获8万多字的高品质人文地理知识积累,全年12期阅读积累可达百万字。

聚焦人文地理内容方向,覆盖全学科素养,专门为青少年创作,《少年行》用有价值的阅读带孩子和世界见面,帮助孩子建立对复杂世界的多维认知。

在脚步暂时不能抵达的时候,孩子可以通过《少年行》“纸上旅行”,深度了解和认识世界。陌生的街道、不同的乡音、深厚的文化、新奇的食物、从未见过的动植物……点燃孩子们强烈的好奇心和探索欲。每读一篇文章,就相当于一次深度旅行,比屏幕里的世界更真实、更精彩。

世界很大,先用阅读抵达吧!

统筹 | 巫晓

文案策划 | 陈琼

文字校对 | 崔岩

图片来源 | 《少年行》杂志、央广网视频截图

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6