如果你逛商场,可能会发现一个怪现象,商场人山人海,但餐厅门口排队的场面越来越少。

曾经一到周末,电梯口全是等号的食客;如今,不少餐厅的店员比客人还多。

有人说是消费降级,也有人说是租金太贵了。

但真正压垮商场餐饮的,或许是那股越来越浓的预制味儿。

当消费者开始怀疑这锅菜是不是加热出来的,商场餐饮的黄金时代,也就走到了尽头。

而那些还在死撑的品牌,也在想尽办法逃离,搬到地下层、进社区、入高校、转夜宵场。

每一次迁徙,都是对“无烟厨房”与“无锅气”现实的无声抗议。

商场餐饮,正在经历一次结构性的退潮。

一场从高光到冷场的转变,背后藏着中国餐饮的残酷进化历史。

国庆期间,全国商圈人气爆棚,北京、上海、杭州等地的核心商场客流量连创新高,看似一片欣欣向荣。

可走近一看,热闹只属于头部品牌。

像费大厨、烤匠、寿司郎这样的现象级门店,门口永远是排长龙。

而旁边那些曾经风光无限的烘焙铺、主题餐厅、地方菜馆,却门可罗雀。

这种冷热两极的背后,其实反映出商场餐饮的分化,头部品牌靠流量续命,中小餐厅被成本吞噬。

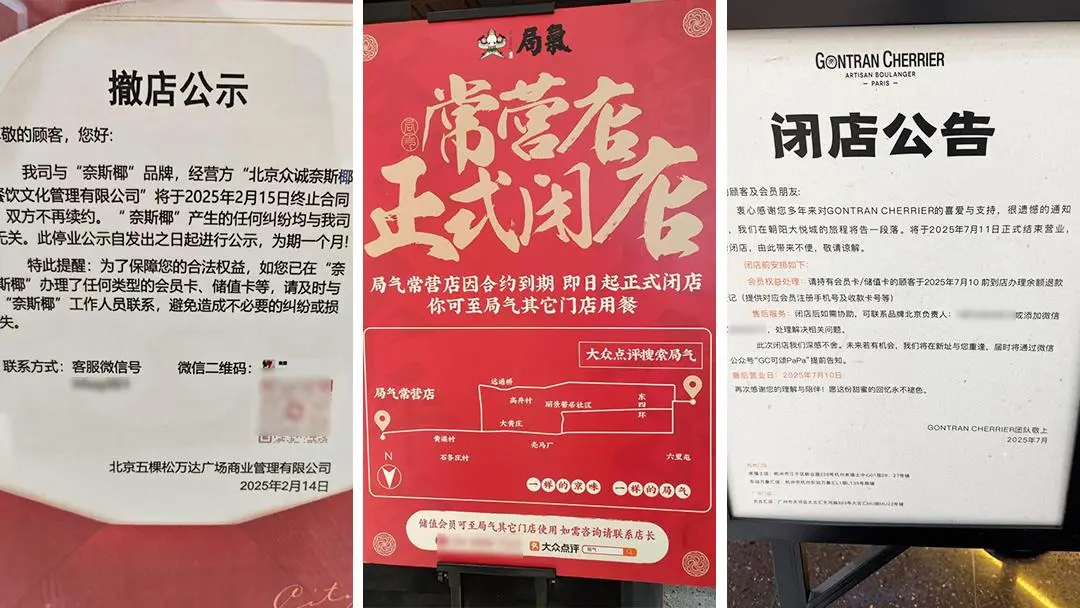

北京大悦城、颐堤港等地,一个又一个餐饮老店选择关门。

法式烘焙Gontran Cherrier、西餐厅、火锅连锁、甚至经营20年的“老字号”都撑不下去了。

做二手设备回收的商家说,2024年商场撤店的数量比上一年激增了三倍。

甚至有商场在一天内,同时有七八家餐饮关门。

这不是个例,而是趋势。

在高租金、高人工、高食材的三重挤压下,商场餐饮的利润空间被压成了一张纸。

再加上疫情后消费者回归理性消费,很多人宁可去街边找家小炒店,也不想在“没有烟火气”的商场餐厅里吃一盘温热的预制菜。

外表的灯火通明,掩盖不住内部的空心化。

商场餐饮,正在被自己亲手打造的“精致”反噬。

曾几何时,入驻商场意味着品牌身份的升级。

高客流、好地段、统一管理,仿佛自带光环。

但如今,越来越多的餐饮品牌正在主动撤出。

原因很简单,流量不再是保障,而租金依旧高得离谱。

三层楼的租金最少要十万,客流下滑却肉眼可见。

再加上商场营业时间限制在早10点到晚10点,不少主打夜宵、火锅、烧烤的餐厅根本无法延长营业。

于是他们纷纷选择撤退,不是不做餐饮,而是换个场地。

社区成为新的避风港。

更低的房租、更灵活的营业时间、更贴近烟火气的消费场景。

东方一串、蜀大侠、炊烟小炒黄牛肉,这些原本商场里的品牌,现在越来越多地出现在街头巷尾。

对于顾客来说,家门口的小店不仅便宜,还能看见明火、闻到锅气,那种热气腾腾的真实,才是吃饭的意义。

与此同时,交通枢纽、高校、写字楼等新场景,也成为餐饮的新战场。

高校尤其值得注意,近四千万大学生群体,意味着一个巨大且稳定的消费蓝海。

从老乡鸡、瑞幸、到必胜客、海底捞,纷纷走进校园食堂或综合体。

表面上是在抢学生,实际上是在抢未来的忠诚度。

商场不再是餐饮的唯一入口,顾客在哪里,店就得开到哪里。

这就是餐饮的新逻辑:不靠地标,靠触达。

真正让消费者远离商场餐饮的,并不只是价格,而是那种越来越“统一”的味道。

无论你走进哪家商场、哪家川菜、湘菜馆,炒出来的菜都像是一个模子刻的。

颜色鲜亮、口味平稳,却没灵魂。

没锅气像微波炉加热的预制味太重,这些成了消费者对商场餐饮的最大抱怨。

事实上,大部分商场禁止明火,用电磁炉加热已是常态。

为了提高出餐速度、应对高峰客流,部分餐厅确实使用半成品或预制食材。

在消费者眼里,这等于失真。

哪怕预制菜早已是行业标配,哪怕它能提高效率、保证安全,但当消费者发现每一口饭都像复制粘贴,他们就会本能地退缩。

吃饭,本该是一种体验。

没有香气、没有烟火、没有人气,那份饭再精致,也只是摆拍。

于是,人们开始转向街边小馆、夫妻店、小炒铺。

江西小炒、东北铁锅炖、云南菌火锅,这些原本看起来“土”的业态反而回潮,因为他们敢炒、敢油、敢辣。

一盘热腾腾的爆炒小炒肉,比商场里那盘精致摆盘的“预制版湘菜”更能让人满足。

当“锅气”被监管掐断,消费者的情感也随之断裂。

餐饮不只是味道,更是气氛。

而商场餐饮,正是在这份气氛的消失中,一点点失去了人心。

当然,并不是所有商场都在沉沦。

那些懂得调整定位、敢于创新的商场,依然能把餐饮玩出新花样。

过去商场一到晚上十点准时打烊,现在越来越多的商场学会了延时营业。

北京、上海等地的商场,国庆期间营业到夜里十一点甚至凌晨两点。

甚至还配合乐队演出、露天酒吧、夜市档口,直接把“夜宵经济”搬进商场。

这一招让商场重新焕发了烟火气,也让不少品牌有机会延长盈利时间。

而面对年轻人追求新奇、老年人追求便利的双重需求,不少商场开始做细分。

比如上海的百联集团打造“无年龄障碍”的商业体,吸引银发族。

青岛的凯德MALL则举办咖啡面包节,用年轻文化拉动人气。

谁能先打动特定人群,谁就能先活下来。

再看广州天河城改造B1层,引入三十多个首店品牌,从DQ复合餐厅到好利来限定版,吸引大批“打卡客”。

如今的消费者不追求吃饱,而是追求新鲜,哪怕只是为一杯限定拿铁或一份联名套餐。

除此外,头部品牌懂得利用短视频的传播逻辑。

费大厨靠一句“你好!你好!全国小炒肉大王,辣椒炒肉!”在抖音爆火。

烤匠进京前开了发布会造势,寿司郎靠二次元联名制造热度。

这些品牌用社交语言和年轻人共振,让吃饭重新变得有趣。

商场餐饮不一定要死,只是再也不能继续高冷。

在这个全民讲体验的时代,只有真诚、真实、接地气,才能让顾客重新坐下来。

商场餐饮的退潮,不是行业的悲剧,而是一场价值回归。

过去,餐饮靠“地段”吃饭;现在,靠“体验”生存。

过去商场是流量的中心,现在顾客自己成了流量。

当预制菜、无明火、统一出品成为主流,消费者的胃和心都开始找“出口”。

这时候,品牌和商场要学会一个朴素的道理,饭还是要炒的香,人还是要真诚地留。

餐饮的终极竞争力,从来不是装修、也不是IP,而是那股能穿过油烟直击人心的锅气。

它代表的不只是口味,而是人情。

当商业回到人的温度,那些真正懂吃、懂感情的品牌,也许还能在下一轮浪潮中,重新找回久违的香味。

商场餐饮的未来,不在于更精致的装修,而在于更真诚的味道。

作者:高见

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6