李 舒

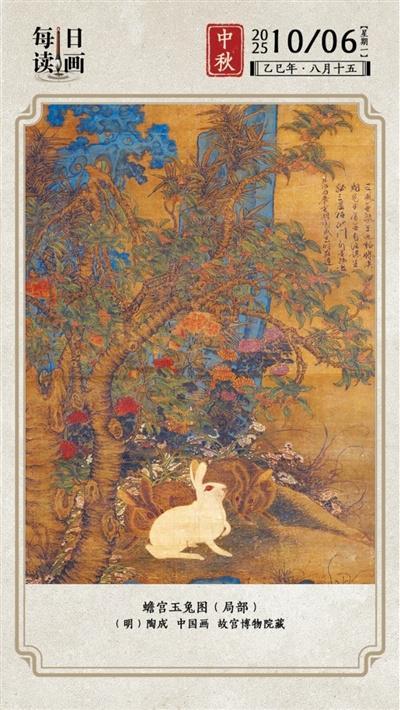

“每日读画”之《蟾宫玉兔图》视频落版画面。

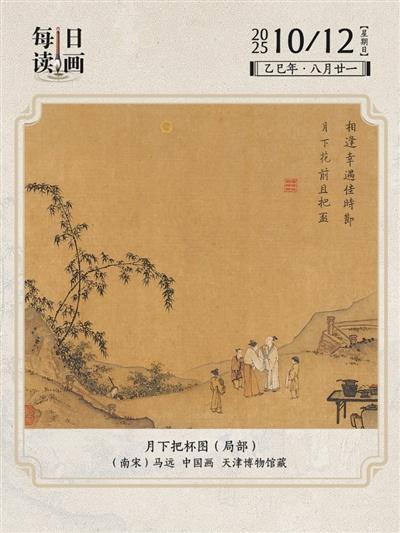

“每日读画”之《月下把杯图》视频落版画面。

扫描二维码,查看“每日读画”系列产品。

中华文化源远流长,闪耀于人类文明的历史长河。绘画艺术既是中华文化的重要承载,也是中华文化的重要组成。在媒体深度融合的背景下,借助新技术激活美术经典,使其以鲜活的姿态实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,是新时代文化建设的有效路径。在习近平文化思想指引下,人民日报社文艺部、人民网与中国美术学院联合打造的融媒体品牌栏目“每日读画”,以“AI+美术”模式呈现经典,实现了绘画作品在当代语境下的活化与再创造,更为主流媒体创新文化传播提供了有益借鉴。

以前沿科技延展千年画境,赋予经典画作“全新的生命力”。“每日读画”借助数字媒体技术,对传统画作进行了超文本转译和时空重构,在“虚实相生”中将静态画作转化为动态之形,赋予其新的生命力。一方面,以AI技术精准还原艺术本体之“实”,通过图像增强让原作的笔墨细节纤毫毕现;另一方面,以算法创造性诠释意境之“虚”,为原作的“留白”注入合乎情理的当代想象。如《松溪泛月图》中除了以数字技术丰富了泛舟月下的色彩、光影细节,还将游轮与小舟相映,形成跨越古今的时空对话,拓展了原作的审美空间。这种由实入虚、虚实交融的创新手法,不仅让传统绘画艺术“看得清”“读得懂”,更让其与当代生活“连得通”,使经典作品在保持本真性的同时,获得了与时俱进的生命力。

以多维视听营造沉浸空间,激活传统绘画“共情的感染力”。“每日读画”通过整合视听感官通道,构建沉浸交互的审美场域,强化受众与画作间的对话关系,以激活深层次的情感感召力。在基础感知层面,栏目将动态视觉符号与听觉符号有机融合,引导读者感受画面的空间层次、时间次序和节奏韵律。如《蟾宫玉兔图》配以古筝版《但愿人长久》流行旋律、《秋色梧桐图》中树叶由绿转黄等,将静态的画作转化为视听叙事,在“音画合一”中激发公众的情感共鸣。在认知升华层面,“每日读画”以精美的“夜读”短文,阐释作品的艺术技法与文化内涵,深化感性体验后的理性思考。这种由表及里、由感官到思想的认知递进体系,构建了兼具审美价值与文化厚度的共情传播范式。

以专业解读诠释人文内核,守护笔墨丹青“精神的向心力”。中国历代绘画是中华优秀传统文化的瑰宝,“每日读画”以深入浅出的意义阐释,解码画作背后的历史语境、哲学意涵与美学价值,构筑了稳固的价值向心力。

在习近平总书记亲自批准、高度重视、持续关注下,国家重大文化工程“中国历代绘画大系”历经18年,于2023年完成编纂出版。“中国历代绘画大系”将散落全球的国宝汇聚一堂,建立起一座完整保存中华视觉记忆的“数字典藏宝库”。“每日读画”与“中国历代绘画大系”形成深度呼应,致力于让这些深藏、散落在各地的艺术珍品“活”起来,通过大众化、当代化的传播实践将其转化为共同的审美体验。“大系”集千年丹青之大成,“读画”让古典艺术焕发新生,共同为坚定文化自信与传承民族精神增添动能。

以守正创新引领审美对话,彰显文化传播“时代的引领力”。“每日读画”不仅恪守艺术正脉,更善于进行当代语境的创造性转化,进一步增强了新时代主流媒体文化传播的权威性与话语引领力。一方面,栏目把握经典画作、当代审美和流量规律间的连接点,坚持专业内容与通俗表达的有机统一。如用“赏秋搭子”“古人秋日朋友圈”等网络化、年轻化语态,有效触达青年群体,提升阅读量、转发率。另一方面,栏目善于寓价值引领于审美意趣品读之中。画作中传递的“天人合一”哲学思想、“慢生活”人生智慧与“繁简相宜”中式美学等,不仅滋养人心,更在润物无声中引导受众形成正确的人生观、价值观。从“读画”到“读文化”“读生活”再到“读价值”的阶梯式跃升充分说明,主流媒体不仅是传承经典的“搬运工”,更能成为引领文化创新、形塑文化价值的“再造者”。

“每日读画”融媒体栏目以其多维度探索实践,不仅展示了诸多承载着文化魅力和文明厚度的绘画瑰宝,更昭示了中华优秀传统文化在媒体融合的当代表达中实现创造性转化、创新性发展的光明前景。未来,期待栏目进一步拓展跨文化传播视野,探索推动中外艺术的跨时空对话,让中国绘画成为世界读懂东方智慧的文化窗口;进一步突破时代与学科的界限,探索如何让书画、诗词、音乐、篆刻、舞蹈、建筑、服饰等多元艺术形态通过数字技术交相辉映,全景式展现中华民族深厚灿烂的文化根脉与中华文明开放包容的广阔胸怀。

(作者为中国传媒大学信息传播学院院长)

《 人民日报 》( 2025年10月12日 08 版)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6