齐鲁晚报·齐鲁壹点 李楠楠 通讯员 杨君保

在科技浪潮席卷全球、创新驱动发展成为时代主旋律的今天,中小学科技教育作为培养未来创新人才的基石,承载着为国家科技事业储备后备力量的重要使命。烟台开发区第三小学始终秉持“科技赋能成长,创新点亮未来”的教育理念,将科技教育融入办学治校全过程,以培养学生科学素养、创新精神和实践能力为核心,不断探索科技教育与学科教学深度融合的新路径。

近年来,学校从场馆建设、课程开展、师资培育、平台搭建四大维度发力,逐步构建起“课堂筑基、活动拓展、竞赛拔高、实践赋能”的科技教育体系,让科技的种子在校园生根发芽,让创新的思维在学生心中绽放光彩。

搭建场馆

海洋科技教育环境全覆盖

学校拥有400平方米的海洋意识教育展厅,它不仅是一个展示空间,更是在各级领导支持下,见证了学校海洋科技教育的发展。海洋展厅共分为“蓝色的星球”“生命的起源”“资源的宝库”“风雨的故乡”四个部分,向同学们展示相关部分海洋知识。同时,学校3D打印实践工作室将3D打印知识与科学、美术、海洋知识相融合,使用3Done软件,将各种海洋动物,海上建筑等进行设计打印,构成一件件栩栩如生的海洋作品。展厅内的图片、标本、作品、展板、电子触摸屏供学生参观学习使用,引导学生形成正确的海洋价值观、生态观、可持续发展观。

此外,学校还利用楼梯、走廊、校园环境等空间,通过海洋主题展板、学生作品展示、海洋科普挂图等多种形式,积极营造浓郁的海洋科技校园文化氛围,实现海洋科技教育环境全覆盖。

研发课程

激发学生探索科技的兴趣

依托展厅落成,构建海洋科技课程体系。依托海洋展厅,学校构建了如下的海洋科技课程体系:涵盖“蓝色的星球”“生命的摇篮”“风雨的故乡”“资源的宝藏”和“海洋大发现”五大主题将海洋知识有机融入国家课程与校本课程之中。

“蓝色的星球”向同学们介绍了海洋在地球上的重要地位、世界的海洋分布以及中国的主张海洋管辖区域。“生命的摇篮”包括“生命的起源”“海洋生物的分布”“它们生活在大海深处”“它们生存的奥秘”“它们带给我们什么”五个部分。“资源的宝藏”从矿产资源、海水资源、可再生资源三个方面向孩子们介绍了海洋这座巨大的宝库。“风雨的故乡”从全球气候变化与人类、海洋灾害预警、海洋环境污染、海洋生态破坏几个方面介绍了海洋环境与人类息息相关、相互依存又相互影响的关系。“海洋大发现”让孩子们通过进一步的探究活动,感受来自海洋的奥秘,激发继续探究的欲望。

这五大板块通过生动简洁的介绍,让孩子们在海洋意识教育展厅里近距离地学习和感受浓厚的海洋文化,这里也成为孩子们海洋学习的乐园。

基于课程开发,学校对海洋意识教育进行了深入研究并形成成果。2020年8月,学校与烟台经济技术开发区第三中学联合申报了烟台市教育科学“十四五”规划课题《基于校本化的海洋意识教育课程体系构建的研究》,已顺利结题。

2022年7月,学校申报烟台市教育科学“十四五”规划信息化教学专项课题《基于创客教育的小学美术校本课程的开发与应用研究——以〈寻彩海洋〉为例》,持续推进海洋教育与创客融合创新,目前已顺利结题。

依托地域人文资源开发胶东民居建筑课程。学校地处胶东腹地,深耕地域文化育人价值,依托本地丰富的民居资源,开发“胶东民居微缩景观建筑课程”,将传统建筑文化与劳动教育、美术创作、科学探究深度融合,引导学生在“识民居、研民居、建民居”中传承文化基因,提升综合素养。

课程锚定“文化传承+实践创新”双目标,以“让胶东民居活在校园,让文化基因融入成长”为核心理念,设定三维目标:在知识维度,引导学生了解胶东民居的历史背景、建筑结构与民俗内涵;在能力维度,培养学生观察分析、动手建模、团队协作能力;在情感维度,激发学生对本土文化的认同与热爱,树立文化自信。课程面向3-5年级学生分层设计,低年级以“认识民居”为主,中高年级以“创作微缩景观”为核心,形成循序渐进的课程体系。让学生理解“建筑即生活”的文化内涵。让地域文化在科技创新实践中焕发新活力,为学生成长注入深厚的文化底蕴。

艺术与科技的融合,开发动画影视课程。在素质教育深化推进的背景下,学校以定格动画课程为创新教育载体,构建起“理论+实践+成果转化”的完整教学体系,既为学生搭建了创意表达的平台,也形成了鲜明的科学与艺术融合的教育特色。

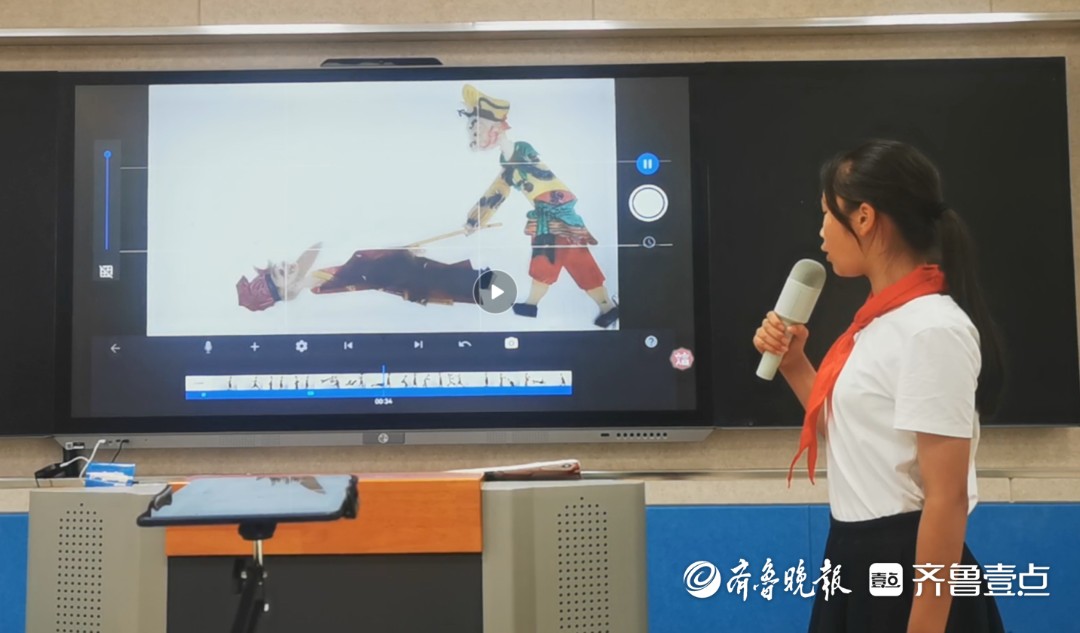

课程以“认知-创作-整合”为逻辑主线,逐步引导学生深入动画创作。初期帮助学生理解定格动画“逐帧拍摄、连续播放”的核心原理;中期聚焦实践技能,分模块开展教学;剧本创作环节指导学生从校园生活、传统文化中提炼主题,完成故事框架与分镜设计,从而最终实现“从想法到成品”的转化。

为激发学生主动性,课程采用“理论演示+小组协作+项目驱动”的教学方法。理论讲解时,教师通过现场演示“皮影角色逐帧动作拍摄”,将抽象的“帧”概念具象化;小组合作中,学生按“编剧-美术-拍摄-后期”分工协作,在讨论与磨合中提升团队意识;项目式教学则以“校园宣传动画”“非遗故事改编”等真实主题为任务,推动学生综合运用语文(剧本写作)、美术(造型设计)、信息技术(软件操作)等多学科知识,解决创作中的实际问题。

开发校本课程配套学习资源,开设丰富多彩的社团活动。学校成立“教育校本课程领导小组”,开发、完善海洋科技教育读本《深蓝探秘》上下册——《深蓝大讲堂》和《深蓝实验室》《故土—胶东民居微缩景观制作》。利用每周综合实践课循序渐进地开展相关探究课程,深受学生欢迎。

依托相关课程体系和校本教材,学校开设螺钿、雕刻、海洋绘画、3D打印、微缩景观工作室、定格为动画小组等多个社团,社团将抽象知识点转化为实践活动,让学生在兴趣中探索传统与科技,提升创造力与动手能力,将成果反哺教材,形成“课程-社团”良性循环。激发了学生从小探索科技的兴趣,提升了学生的科学素养。

捷报连连

科技教育结硕果

学校积极组织师生参与各类科技竞赛,屡获佳绩:过去的一学年,在烟台市中小学生信息素养提升实践活动暨烟台市中小学人工智能创新设计大赛、2025年度烟台市青少年机器人暨无人机创新教育竞赛两项重大赛事中,学校师生表现优异,斩获多项殊荣。两次大赛中,学校共组建86支参赛队伍,选派90名学生参与角逐。经过激烈比拼,学校参赛团队共获得一等奖19人次、二等奖47人次、三等奖24人次。

其中,陈弈博同学凭借出色的专业素养和创新能力,以全市第一名的优异成绩脱颖而出,代表烟台市参加山东省信息素养提升实践活动。

在2023年山东省中小学校本课程建设推进会上,杨君保老师作微缩景观课程现场经验交流。

在2024年烟台市电化教学技能优质课评选活动中,学校陈雨菲老师的《一幅名扬中外的画》和杨君保老师的《格物之趣—走进定格动画的世界》获得市级优质课。

2025年5月10日至11日,山东省中小学生海洋意识与素养展示活动中,王莹昕荣获海洋素养随机命题演讲比赛全省第一名,强子宸获得海洋知识素养比赛全省第四名,蔡硕扬获得海洋素养自主命题演讲比赛全省第六名。这些优异成绩生动体现了烟台经济技术开发区第三小学长期坚持科技教育、持续提升学生科学素养的丰硕成果。

走出去请进来

开启科学教育新篇章

走出去,校外实践活动激兴趣。学校不断拓宽并充分利用教育基地资源,带领孩子们走出去,亲身体验,实践导行。学校与“国家海洋局烟台海洋管区”共建海洋意识教育校外综合实践基地。学校定期组织学生们走进实践基地了解海洋知识。学校还积极参加省级、市级海洋主题活动。参加2021年6月18日,山东省“向海而生”蓝色海洋教育活动启动仪式,选取场地,精心布展,最终搭建出一场精彩纷呈的海洋意识教育成果展。

专家引领,海洋知识进校园。多次邀请国家海洋局烟台海洋管区、山东省海洋资源与环境研究院、青岛海洋馆等单位的专家进校开展海洋主题讲座,提升师生海洋科学与安全意识。2016年6月1日,由国家海洋局北海分局、中国海洋石油渤海石油管理局主办,国家海洋局烟台海洋环境监测中心站、中海石油环保服务(天津)有限公司承办的第五届“蔚蓝力量”沿海青年志愿者系列活动——海洋知识进校园活动走进校园。

之后,南极科考事业开拓者魏文良“南极精神”报告、留德博士的“纳米知识讲座”“水资源的利用与保护”等海洋主题特色活动为孩子们的课外知识建构打开了一扇窗。同时,魏文良被聘为“开发区第三小学海洋文化校外辅导员”。2018年1月,原中国海洋报领导与学校“海洋意识教育”团队成员深入交流,指导工作。

2023年6月10日,学校与山东省海洋资源与环境研究院签署了合作意向,山东省煤田地质规划勘察研究院向学校捐赠了“蛟龙”号模型。

此外,学校开设海洋知识大讲堂,国家海洋局烟台海洋管区博士、青岛海洋馆、山东省煤田地质规划勘察研究院海岸带地质技术中心等多次到校做“海洋意识教育”主题讲座。

学校在各类科技教育领域的探索与实践,离不开各级领导支持、专家引领及师生共同努力。从校内场馆搭建到课程体系完善,从社团活动开展到竞赛佳绩斩获,再到校外资源整合,每一步都凝聚着育人初心。

未来,学校将继续以“科技赋能成长,创新点亮未来”为指引,深化科技与学科融合,拓宽实践平台,让科学教育之花愈发绚烂,助力更多学生涵养科学素养、点亮创新梦想,为培养新时代创新人才持续贡献力量!

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等你来报料!

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6