成都市武侯区西蜀学校的校园里,校长唐艳办公室门口的一把黑椅子上,刚满3个月的小孔雀总爱趴在椅面上梳理羽毛,听见唐艳“乖乖”的轻唤会转头回应,听到学生胡熙倩的脚步声,便会摇着尾羽迎上前去。

唐艳与学生在萌宠园照顾小孔雀

这只小孔雀源自唐艳力排众议开辟的萌宠园。今年6月,从园里领回孔雀蛋、亲手将它孵化的胡熙倩,担起了和同学们轮流照料它的日常。

在唐艳心中,萌宠园并不是简单的动物乐园,“这里是课堂的延伸,能让孩子亲手摸到生命的样子,懂得尊重每一个小生命,更在日复一日的照料里学会担责、学会共情。”

事实也正是如此。

孩子们会为生病的小动物紧张担忧,会主动分享喂养技巧,会认真记录每一次的成长变化,这些细碎的瞬间,成了唐艳关于“幸福教育”与“生命教育”的缩影。

胡熙倩准备带小孔雀回家照顾

其实,在西蜀学校,这样的教育场景不止于萌宠园。

课堂上,学生化身“小先生”站上讲台;暑假里,校园游乐园出自孩子们的自主设计。而这些温暖细节,既勾勒出唐艳心中“不一样的教育”模样,也承载着三代教育人的初心。

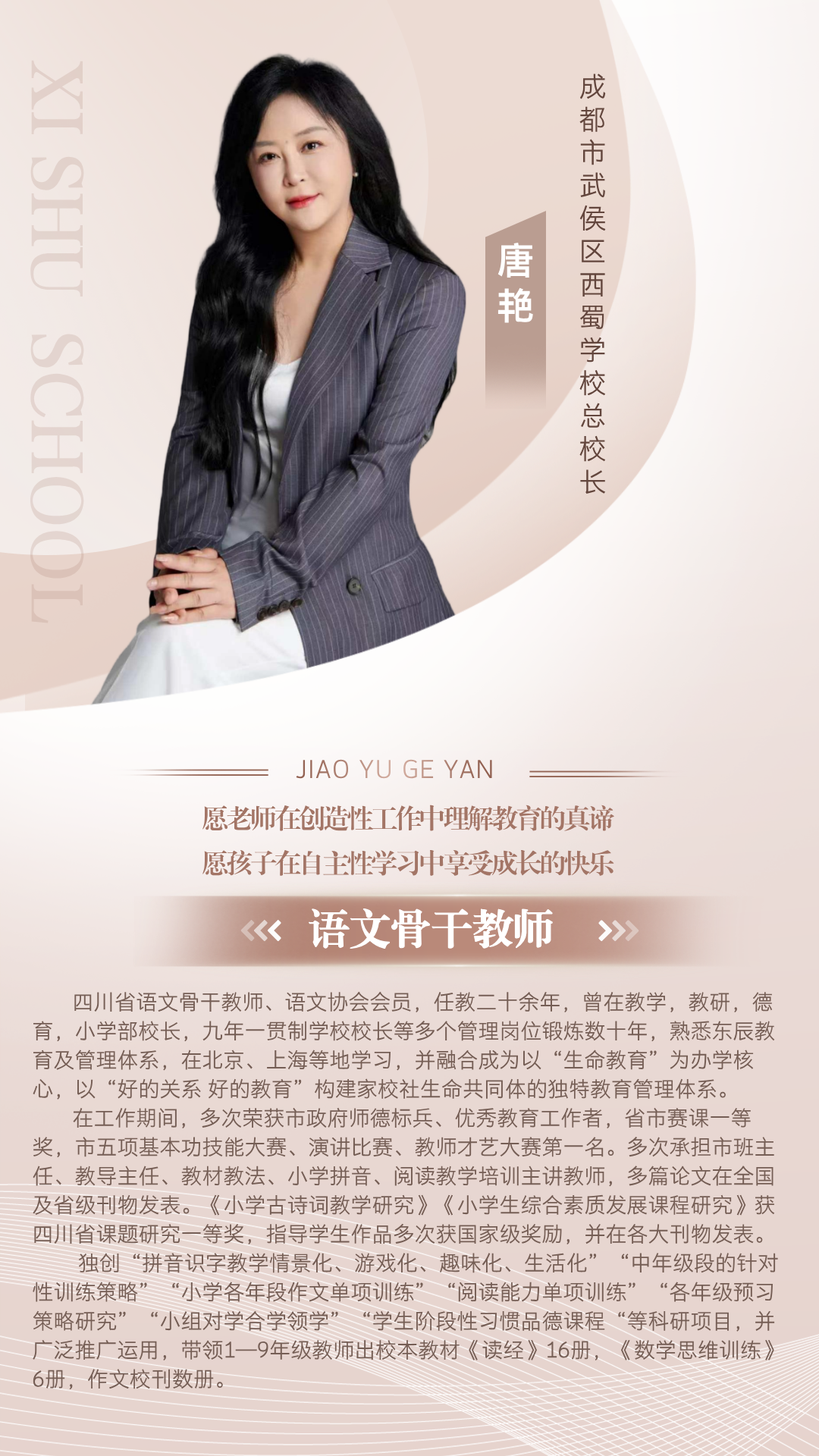

唐艳的教育初心,藏在三代教育人的故事里。她的太奶奶是一位私塾女先生,在女性求学艰难的年代,用戒尺撑起一方书桌,为孩子点亮知识的微光;母亲的教学生涯则定格在47岁那年,这一生,她将“爱与责任”刻进教育底色。

在唐艳的记忆里,母亲的教育有三重模样:“严”的底色、“暖”的温度与“智”的巧思。

木门、墙壁上总被母亲用粉笔写满古诗词,“每日背会一首”的要求从不含糊;她还盯着唐艳的学业,教她艺术技能、要求写每日规划。这份严格,成了唐艳后来重视文化积累与素养培养的源头。

母亲的“暖”更让人难忘。

唐艳至今记得,小时候有天发现自己和弟弟的新衣服不见了,直到第二天去学校,才看见镇上那个冬天总冻得缩脖子的男生,穿着它们坐在教室里。

唐艳

母亲从不说起这些,却总在放学后把木楼扶栏旁的空间占满,给基础薄弱的学生“开小灶”,学生桌子摆得满当当,她只能侧着身子挤过去,直到天黑学生才肯回家。

“妈妈班上成绩永远最好,并不是她教得多厉害,而是她把每个学生都当自己孩子。”

最让唐艳受益的,是母亲藏在生活里的教育智慧。农忙假时,母亲带她和弟弟下田割麦打稻,让他们在汗水中懂得“粒粒皆辛苦”;不会拦着他们去河边摸鱼,而是让“劳动成果”变成餐桌美味;还教他们挖中药、编蓑衣,卖掉的钱当零花钱。

“妈妈总说‘教室内可读书,生活里更可读书’,后来我才懂,她是教我们看见生活、学会生存。”

唐艳依稀记得,母亲离世那天,整个街道挤满自发送行的学生和家长,有人哭着喊“老师”,有人咬着下唇强忍泪水。

唐艳看着这一幕突然反思,母亲把所有爱给了学生,却忘了自己——她很少给自己买新衣服,从不说“累”,生病后期视力模糊未愈时仍坚持上课。“那时我才明白,老师光有‘奉献’不够,更要有‘幸福力’。”

直到一位曾姓班主任出现,唐艳才看见教育的另一种可能:班主任每天打扮精致,用故事串联课堂,课后带学生唱歌跳舞,还鼓励她“大胆展示自己”。

“妈妈让我知道教育要‘奉献’,班主任让我明白教育要‘幸福’,这两种认知,成了我教育理念的基石。”

1993年,唐艳考入蓬溪师范学校,毕业后被分配到蓬溪县回水乡一所村小,接手了一个“全县闻名”的六年级班——学生调皮到把厕所粪便倒在老师桌上、在门框上放水浇老师,连换三任班主任都无人能管。

唐艳没有用严厉的方式管教,而是以“姐姐”的身份走近孩子们。

无论是初为人师,还是成为校长,唐艳与孩子们有过很多成长的约定

晚上带女生住宿舍,一起采野花;让男生帮自己挑水,一起在厨房煮红薯;周末留家远的孩子住自己家,给交不起学费的孩子垫付费用。“当时的工资,大半都花在孩子身上,但看到他们的变化,值了。”

一年后,这个曾经全镇倒数第一的班级,逆袭成为全镇第一。

这些难忘的经历,让唐艳对教育的理解更加深刻且坚定:“教育的核心在于助力成长,知识传授只是其中一环,更要关注那个可能会走神、会犯错,但渴望被看见、被肯定的孩子。”

唐艳工作调动离开的那天,家长们提着土特产挤满校门口,孩子们在黑板上写下“唐老师,别走”。

如今,家长们的朋友圈经常闪现有关唐艳的暖心画面

带着村小师生的深厚情谊继续前行,唐艳在提升自身教育能力的道路上,脚步也从未停歇。

2010年,唐艳参加全市教师技能大赛,面对几百名对手,她每天反复打磨教案、练习三笔字到深夜。朋友劝她“内定的比赛别去了”,她却坚持:“能力是自己的,就算没获奖,也是成长。”

最终,她包揽“综合素养第一名”“教材教法理解第一名”等所有奖项,教育局领导颁奖时说:“不要小看县区的老师,优秀的人总会发光。”

“如果我是孩子,会喜欢什么样的学校?”这个问题,是唐艳办学路上的“指南针”。

2020年唐艳走上校长岗位那天起,便立下目标:要办一所“孩子喜欢、老师不想走”的校园,让教育不只关乎知识,更关乎成长的快乐与温度。

这份初心,从一座萌宠园开始落地。

萌宠园里的小孔雀与孩子们

当初她提出要在校园里养兔子、孔雀等小动物时,阻力与质疑声四起:食堂负责人打趣“你是来当动物园园长的”,老教师担心耽误学习。可唐艳却认准了,孩子能在喂兔子、记观察日记里学会责任,在看孔雀开屏时生出对生命的热爱。

她自掏腰包买小动物,每天清晨带头喂食,还让孩子们成立“萌宠园项目组”,把照料动物变成了“实践课”。

后来母兔生下7只兔宝宝,整个校园都沸腾了:

孩子们用零花钱买羊奶,清洁阿姨主动帮忙照顾,连曾经反对的食堂负责人都跑来问“要不要加辅食”。

有家长笑着说:“之前孩子不愿意跟我们交流,自从有了萌宠园,孩子每天回家都跟我们有分享不完的关于萌宠园的故事,娃娃话匣子打开了,眼里的光藏都藏不住。”

而这座最初不被看好的小园子,如今也成了校园里最暖的“纽带”,连起了生与生、师与生、家与校间的情谊。

唐艳与孩子们一起照料刚生产完的兔妈妈

在唐艳眼里,孩子的喜欢,既要有趣味,更要有成长的厚度。

她带着团队开发12册校本读经教材,让一年级孩子读着唐诗开启每一天,六年级学生品着宋词写感悟,传统文化就这样悄悄住进孩子心里。

唐艳创设的英语说非遗课堂

有老师称,唐校长创设的“生训课程”和“英语说非遗”打破了课堂边界,让学生变身“小先生”“小主播”,自己备课、备稿,上台讲题、演讲,原本腼腆的孩子也能在掌声里挺直腰杆。

孩子们变身“小先生”让学生成为课堂真正的小主人

而最让孩子兴奋的,还有“食育实验课”。

从认识“五色食物对应五脏”,到亲手炒一盘番茄炒蛋、拌一份凉拌黄瓜,一学期下来,每个孩子都能端出10道家常菜。“9年就是180道菜,至少不会让孩子饿肚子。”唐艳说。

此外,唐艳还设计了“西蜀币”积分体系,学生通过课堂表现、劳动实践赚取“西蜀币”,每周五可到“班级超市”兑换文具、书籍等礼物,不少孩子会特意把礼物留给父母。

每个孩子每周都能得到一张小奖状

而每周最后一节课的“颁奖环节”更是固定项目,“最有礼貌奖”“最会整理奖”“最佳互助奖”……每一张小小的奖状,都藏着老师们对学生闪光点的看见。

就连校园游乐场,也都是唐艳鼓励孩子们自己设计的——从画图纸到商讨方案,那些奇奇怪怪的想法,都被唐艳认真放进了校园里。

“老师如果觉得痛苦,教书就会痛苦,孩子也会跟着痛苦。”在唐艳看来,教育不是单向牺牲,而是师生共同成长,而让老师获得“被看见、被肯定、有成就感”,是这一切的起点。

她首先为老师守住生活的边界——从不在下班后布置工作,“下班了,就要有自己的生活”。她会默默关注老师的朋友圈,同时也会敞开自己的朋友圈,让大家看到工作之外“多彩的自己”。

每天巡楼时,她会不定时听课,把课堂里的亮点全发到工作群;还发起“西蜀老师温暖镜头”活动,记录老师给学生扎头发、孩子给老师拥抱的瞬间,每周在升旗仪式上播放。“老师们回顾这些温暖,会觉得当老师很幸福。”

此外,在班级文化建设中,她还设置点赞台,鼓励孩子点赞老师、老师点赞孩子、孩子互相点赞,无形中形成了在称赞中找幸福的氛围。

老师们用镜头记录下西蜀的温暖瞬间

为让老师在幸福中感知成就感,唐艳还常带着团队挑战不可能。

刚到学校时,唐艳带着老师们做背景墙设计,手把手教大家做活动方案,从国学直播到诗词对抗赛,一步步突破。

去年的国学直播要AI复原诗人对话、搭答题系统,老师们起初觉得做不到,但在她指导下反复调试、排练,仅用了一周时间,最终呈现的效果震撼全场。“活动后老师发朋友圈说‘原来我们也能做精品活动’,那种自豪感比奖金管用。”

这场AI复原诗人对话活动,同样让家长们深受震撼

她推行的质量小切口项目,更让老师从“要我做”变“我要做”,过程中她鼓励大家自主申报课题、提金点子。有位老师曾抱怨教书太累,参与课题后,自己的方案被全校推广,还在学术年会获奖,后来改口说:“原来教书可以这么快乐。”

如今,教师团队有了更多自主权,从教学创新到活动策划,每个金点子都能被看见、被实践。正如一位老师所说:“跟着唐校长,我们不仅有工作的成就感,更有被信任的归属感。”

在唐艳的努力下,老师们带着幸福感站上讲台,而这,正是她心中好教育的模样——让老师带着幸福感育人,让孩子带着快乐成长,让校园成为有温度的家园。

文 高晓梅

(下载红星新闻,报料有奖!)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6