清晨八点,淄博市张店区莲池学校的教室里,孩子们齐声朗读《论语》,声音清脆得像早晨的鸟叫。袁晓楠站在门口,阳光洒在她脸上,她看着这群小家伙捧着书本,脑子里却闪过父亲写板书、祖父改教案的画面。三代人,同一个教室,同一个梦想:用教育点亮孩子的未来。

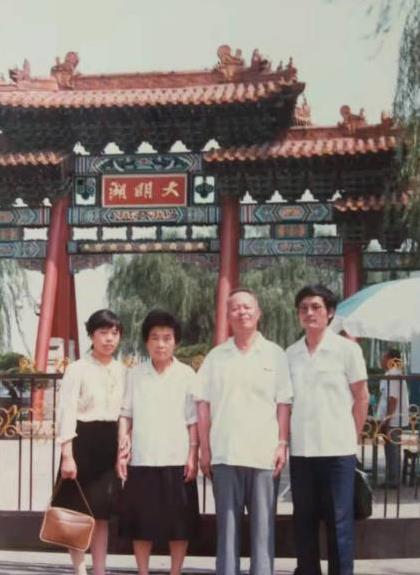

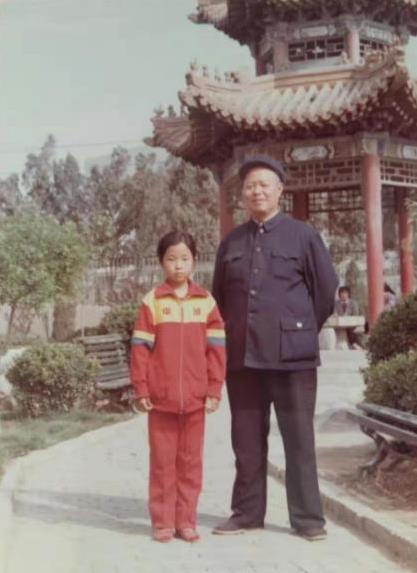

袁晓楠小时候,最爱去祖父袁德佐家。吃饭时,掉一粒米,祖父就让她捡起来吃,说“一粒米也是农民的汗水”。祖父是50年代的大学生,那时候电脑还是稀罕物,他硬是手写讲义,把复杂的电路知识讲成小故事,让学生听得懂、记得牢。他的教案本上,写满了“为国家培养人才”的信念。

袁晓楠的父亲袁柏生,赶上了恢复高考的好时候。他当了师范生,学到“目标教学”的新方法。晚上,家里的灯总是亮到深夜,父亲在桌前改作业,手边放着一杯凉透的茶。他常说:“老师不光教书,还要教孩子做人的道理。”袁晓楠看着父亲的背影,觉得当老师是一件很了不起的事。

现在,轮到袁晓楠站在讲台上。她把祖父和父亲的认真劲儿带进了课堂。学校晨读课上,她不让孩子们死记硬背《论语》或《弟子规》。她会蹲下来,手把手教孩子写“仁”字,告诉他们:“仁就是两个人互相尊重。”她还和同事们一起,把古诗词做成动画,孩子们看得眼睛发亮,抢着背诵。

有一次,学校办经典诵读活动,孩子们穿上汉服,摇头晃脑地念诗。袁晓楠站在台下,看着他们的笑脸,突然明白了:祖父教她珍惜,父亲教她责任,她想让孩子们学会热爱。传统文化不是枯燥的文字,而是能让孩子心里长出善良和勇气的种子。

教室里,孩子们的讨论声热热闹闹。一个小组跑来问:“袁老师,我们能用PPT讲课文吗?”袁晓楠笑着点头,想起父亲当年为了让学生懂课文,手画挂图、写练习题的日子。现在,她用平板带着孩子们查资料,用视频连线和外地学校一起读书。工具变了,但教书育人的心没变。

袁晓楠还发现,每个年代对“好学生”的定义都不一样。祖父那会儿,学生得学会实用技能,为国家建设出力。父亲那会儿,学生要成绩好、懂礼貌,考上好学校。现在,她希望孩子们敢担当、爱学习、会合作。她班上有个不爱说话的孩子,她让他当“晨读小班长”,慢慢地,孩子敢大声领读了。

有学生喜欢书法,袁晓楠就陪着练,还办了书法兴趣小组。去年,她指导的一个学生在全国汉字书写大赛拿了奖。孩子抱着奖状,笑得像朵花,说:“袁老师,谢谢你!”那一刻,袁晓楠觉得,自己的努力就像接力赛,接过了祖父和父亲的棒。

教了二十年书,袁晓楠拿过不少奖:张店区语文优质课一等奖、全国作文大赛优秀指导老师……但她最开心的是,毕业多年的学生回来看她,说:“袁老师,我现在还每天读书。”她知道,这份习惯是她种在学生心里的种子。

袁晓楠的教案旁边,总放着父亲的一份旧文稿,上面写着“教育是信仰,也是一场接力”。她常想,祖父在煤油灯下写讲义,父亲在黑板前讲课,她在教室里陪孩子们读书,这份接力从来没停过。就像数据说的,淄博市2024年教育投入增长了12%,新建了50多所学校,孩子们有了更好的学习环境。

这件事,让人忍不住想:教育到底有多大的力量?一个老师,能改变多少孩子的未来?或许,答案就在每个清晨的朗读声里,在每个孩子的笑脸里。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6