潮新闻客户端 张杨思颉

《捕风追影》海报

文 | 张杨思颉

评分:8/10

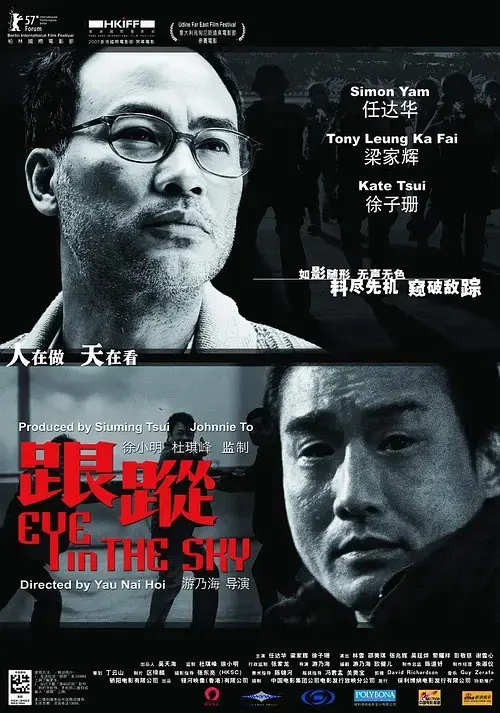

成龙和梁家辉主演,杨子编、导的新片《捕风追影》(The Shadow’s Edge)16日在国内院线正式上映。该片翻拍自2007年的香港电影《跟踪》(Eye in the Sky,2007)。两部影片有着相似的故事主干。原作由银河映像出品,导演和编剧均为游乃海。

在《捕风追影》中,张子枫饰演的年轻女警何秋果在训练有素的老警察“狗头”(在《跟踪》中由任达华饰演,在《捕风追影》中由成龙饰演)指导下,一同重建因监控系统和人工智能技术发展而被解散的警局跟踪队,运用跟踪这一侦查手段抓捕暴力抢劫团伙。有意思的是,当年在《跟踪》中饰演抢劫团伙首领“山哥”的梁家辉在《捕风追影》再次饰演反派团伙首领,只不过在新版电影中他所饰演的抢劫犯头领被称作“影子”。

《跟踪》海报

两部电影的开场都没有模拟人眼,反而突出影像介质。《跟踪》的开场是监控摄像头影像,而《捕风追影》开场中是车载计算机显示器的画面。但相似的开场在二者的文本与影像结构中呈现出迥然不同的效果。

原作《跟踪》中,监控镜头视角与银河映像一贯的母题,即所谓的“命”关联,这种态度在其英文片名“Eye in the Sky”中得到直呈。在该片结尾,机关算尽的反派最后在逃亡路上与鱼钩“偶然相遇”,被意外“杀”死。银河映像的《跟踪》揭示一种生命中的断裂,正反派角色都无法完全实现自身意图,角色困在命中。命被银河映像呈现为一种以偶然性为中介操弄角色的非透明动态结构。《跟踪》大量运用易懂摇晃的摄影视角,拍摄中景、远景,跟随、捕捉角色的运动与即时反应,构建出一种观众在窥视角色的观感。而监控摄影机视角的镜头不时出现,与具有手持摄影风格的影像构成互文。不难发现,监视器与观众视域同构:影片角色在窥视他人同时也被窥视。这种窥视与被窥视的关系呈现出角色意图与命运的断裂,同时还构建了《跟踪》核心张力。而组织、建构这种张力的架构和形式是香港的城市空间。空间切割-关联人物与人物的关系,调度角色在香港街头、公车、餐厅、住房中运动的方式。在这个意义上,《跟踪》的形式特征(对媒介的自反、对空间关系的影像建构)与其对“命”这一议题的表达紧密关联。

《跟踪》剧照

《捕风追影》则加入许多原版电影中不会出现的内容:时兴的主题(AI风险和技术伦理),由成龙成家班涉及的大量追逐、打斗场景。乍一看,《捕风追影》的创作路径简单明了,无非是用有话题性的技术议题和成家班成熟的动作戏套路重新包装《跟踪》本已足够扎实的剧本。但《捕风追影》开场给人留下的这种印象其叙事和影像的展开过程中被证明是一种具有误导性的幻觉。翻拍与改编都可以视为改编者对原作的评论。尽管故事主干基于《跟踪》,但成龙与《捕风追影》的主要创作者显然不想把新片拍成《跟踪》的简单复刻。

《捕风追影》的影像确实缺乏原作明晰的影像自反意识(窥视-反窥视关系的构建),开场的计算机显示器画面仅仅起到为观众提供时间信息的作用。影片打光粗糙,摄影质感对于今天的观众而言棚拍感过强,显得廉价。《捕风追影》似乎是《跟踪》通俗低配版本。

但通俗未必意味着低级。

在《跟踪》里,不同角色的选位、站位、经由影像与剪辑过滤,构造了观众的紧张体验,空间知道经验的组织。而在《捕风追影》中正是时间而非空间构成创作者组织叙事与影像张力的核心线索,也构成影片内部角色行动、角色关系变化的关键中介。

在内容层面,时间构成了正反两派的胜负手,梁家辉饰演的反派一开始就对时间的掌控极为重视,而影片最后正方角色抓住反派的关键条件正是女主角拖延的时间。在叙事形式上,观众可以看到,《捕风捉影》中,叙事在时间中的展开包含远多于《跟踪》的叙事反转。

时间也是《捕风追影》中新旧两代人互动的重要中介。影片平均地呈现了正反派各自的新老成员关系随时间流逝发生变化。而区分正反派的关键,恰恰与他们对时间的不同态度紧密关联。

反派“影子”与他的“儿子”

反派“影子”的主体性与他的计算和算计紧密关联。但最终,他却因此不得不与自己在孤儿院收养的养子们决裂,互相伤害。影片高潮部分的不少戏剧张力都建立在他与养子关系的反转、变化之上,而这些反转都与时间相关。新老两代劫匪的决裂,起于对时间的不同态度。“影子”完全运用工具理性来框限时间,所以他对养子们不严格遵循计划时间表的做法展现出一种令人畏惧的严厉。而这种严厉所暴露出的冷酷最终迫使他的“儿子”们也不得不运用工具理性来反对他。“影子”的计算与算计在两代劫匪间构建起一个互相无法信任丛林社会,让一切亲密关系与传承沦为空壳。哪怕一度有和解可能,哪怕双方都一定程度保留了对彼此的感情,“影子”和养子们最终都不得不承认,决裂的时刻不可无限推移。

而正方的主体性则主在“跟踪队”的再生产与新老角色重新链接为一个共同体的过程中生成。正方角色两辈人的传承与融合,首先是技艺的传承、融合(老警察的经验与新兴技术)。影片末尾,成龙在台词里说,他会的跟踪技能其实都已经新人都学会了(这当然指涉了电影内部的新老交替,但其实也可以视为成龙的自况,他意图表明自己通过成家班,把拍摄动作片的经验传承给新一代电影人)。换言之,《捕风追影》中新一辈的主体(警察)在时间的展开过程中被成功再生产。但警察主体和侦办技能的再生产归根结底以新老两辈人消除误解组成新共同体为基础。所以观众可以看到,电影的情绪至高点并非梁家辉与成龙的“终极”对决。恰恰相反,影片为观众构建的情感与叙事张力直到新跟踪队成员通力协作、运用自身技能抓捕“影子”后才最终释放。换言之,新共同体的形成与成功运作标志了危机的结束。主体再生产完成。

而正方角色对时间的态度恰是他们得以互相理解的构成性要素。在《捕风追影》第二幕有一场正反派互相试探、对峙的段落。成龙饰演的退休警察黄德忠与张子枫饰演的女警何秋果伪装成一对父女与梁家辉饰演的“影子”吃晚饭。高度警觉、疑心四起的“影子”为了试探这对“父女”,分别询问二人何秋果额头伤疤的成因。根据何秋果的叙述,这是她小时候见义勇为和同学打架留下的疤。何秋果没有和其他人(包括黄德忠)讲过这件事情,连她母亲也不知道疤痕成因。因此当梁家辉对刚从卫生间走回饭桌的成龙问出同样的问题时,观众体验到与何秋果相似的紧张。但随后,情节反转,成龙竟然准确地道出了原因。事后“父女”对话,何秋果(及观众)会得知,黄德忠在何秋果幼年曾暗中保护何秋果,故知道她疤痕背后的故事。而他之所以这么做是出于愧疚,因为他在任务中的疏失造成何秋果同为警察的父亲牺牲。在之前在与何秋果的对谈与回忆中,他告诉何秋果(及观众),何父之所以在执行公务过程中牺牲,是因为他自己在卧底跟踪过程中为解救被拐卖的儿童打草惊蛇。对话在时间中的展开,构造了叙事上的翻转。而记忆(这一在时间中生成的经验形式)呈递出的内容本身也与对时间的态度相关。何秋果得知,间接害死自己父亲的黄叔叔之所以犯错,恰恰是由于他始终不愿以完全功利化的态度经验时间。无论是让何秋果父亲牺牲那次任务,还是黄德忠对何秋果的暗中保护,都让她体验到黄德忠对待时间之态度所具有的伦理力量。

“影子”暗中观察自己遭遇的“父女”

在《捕风追影》的第三幕,成龙和创作团队把动作戏的呈现时间推到了极大值。对于商业剧情片而言,通常构成故事开端的第一幕和第二幕会占据大部分银幕时间(即影片实际放映的时间而非故事中的时间),商业类型动作片构成叙事高潮的第三幕虽然通常不会太短,但在当代,除了成龙自己或詹姆斯·卡梅隆这样的商业类型巨匠,很少有创作者可以如此张弛有度地用将近一半的银幕时长呈现电影的高潮段落。

成龙的秘诀在于对节奏的掌控。动作戏与时间关联,因为动作总是身体与在时间中的节奏配置相关。影片进入第三幕高潮,高潮戏分成多段风格各异的打斗与追逐戏份,节节抬高观众的情绪速率。这是《捕风追影》的精华段落。但成龙和编导在这个段落中,并没有一味给电影第三幕添加无穷无尽吸引眼球的打斗,恰恰相反,他们给观众留出不少气口,观察正反派角色情感的流动。从成龙饰演的黄德忠被刺杀开始算起,影片的第三幕高潮大体分两段规模不小的动作场景,而两个大的场景又分成多个不同空间与时间交错展开的动作段落,期间点缀或幽默或充满情感冲击的简单叙事段落。电影第三幕中,正反两派角色始终在打、追、聊的不同状态中挪移。也正因此,观众没有在绵延不绝的打戏中感到疲劳。

在影片第三幕中有这样一个调整节奏的段落,颇具症候性。成龙饰演的黄德忠与何秋果在破败的警局办公室中复盘、分析案情。由于之前反派雇佣兵杀入警局后发生的战斗,隔开办公区间的玻璃已经被炸得粉碎。在共同发现新线索后,何秋果仍然下意识地从办公室“门”原来所在的位置走,而黄德忠则直接越过已经不存在的“玻璃墙”,老人与年轻人互相吐槽了对方的选择。这个段落在形式上调整节奏的同时也完成了角色的塑造与情感连接。黄德忠与何秋果表面上的习惯差异反而衬出两辈人的内在一致:他们对追捕工作的专注。但更重要的是,二人身体迥异的无意识反应也标记了身体所具有的历史维度。换言之,身体表达了历史对两辈人实践可能性的影响。在无意识层面何秋果这一辈人严守明文规则,而黄德忠-成龙这一辈人更看重身先士卒、以身作则的“模范”效应。

在破碎的办公室复盘案情

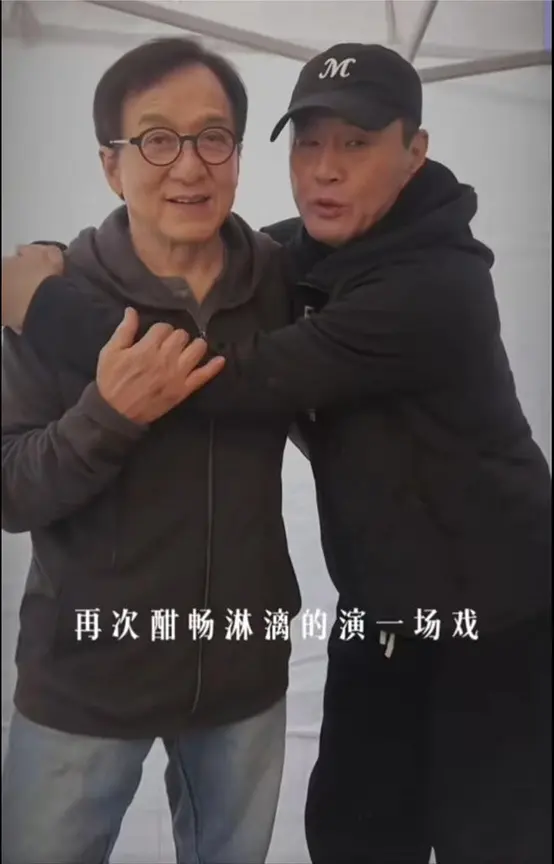

尽管动作戏的基本功能是以视听刺激吸引观众,大量填塞动作戏也确实是创作者为吸引观众采取的策略,但《捕风追影》第三幕超长的动作戏份就不能被简单地理解为一种“通俗化”商业策略。尽管成龙等主创未必具有清晰的理论自觉,但他们实际上在自己构建的影像-文本中实在地呈现出身体最根本的伦理乃至政治潜能。通过身体的运作(即影片中的动作戏),新的时间和空间互动得以作为体验呈现,为新共同体创造了实在的生成条件。所以,尽管《捕风追影》漫长的动作段落服务于商业片盈利目的,但其本身却呈现出超越功利计算的剩余物。梁家辉与成龙两位七旬老人认真完成的打斗场景(尽管使用了替身,但也演员亲自上阵的戏份也不少)固然给观众带来感官刺激。但更具震撼力的是两具年迈身躯呈现出的模范性,或者说,一种被岁月浸润的奇观感。这种由演员身体塑造出的经验在当下这个影视剧生产日渐庸碌的时代,展现出了具有伦理潜能的情动力量。

成龙与梁家辉幕后合影

《跟踪》在影像对空间的呈现中把握到了某种本体论意义上的偶然性与虚无。而《捕风追影》则延续了成龙《新警察故事》的叙事与身体表达。影片在对时间的精心组织中,呈现角色在功利目的与伦理理想指引下的行动能量。而成龙用自己和梁家辉的身体为这种能量提供了物质与实践层面的论证。新旧两部影片在影像与叙事风格的根本差异背后是伦理旨趣的根本分别:显然,在成龙的影片中,尽管在本体论意义上角色的目的无法超出偶然性的支配,但身体本身依然有在行动中打开新世界的潜能,即便这些身躯已然苍老。

“转载请注明出处”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6